本文来自微信公众号:谷河青年(ID:cuckoonews),作者:林奇欣,编辑:史轩阳,头图来自:视觉中国

“上大学之前,我真的以为男女生睡在一起就会怀孕。”来自山东乡村的木子坦白道。她从周围人的态度中习得,“性”是一个禁忌的话题,于是默默吞下成长中遇到的许多困惑,甚至湮灭了基本的好奇心。接触到性教育以后,她才逐渐挣脱隐形的枷锁,学会悦纳真正的自我,并成为一名性教育志愿讲师。

行之曾参与乡村性教育支教活动。来自福建乡村的他说,“因为之前没有遇到过一个能够严肃且恰当地对我讲授(性)这件事的人,所以我想要成为这样一个人,让小孩知道是有人正视这件事的。”

性教育是贯穿人一生的话题,关乎个体和社会的健康、尊严和福祉。然而,我国的性教育发展相对滞后,乡村地区的相关支持体系更是薄弱。在缺乏资源和陪伴的情况下,性教育缺失带来的无知、禁忌、羞耻,仍是许多乡村儿童当前所面临的困境。

必须要有人采取行动,打破僵局。当一大批社会工作者和志愿者关注到乡村性教育的现状,尝试突围,各种难题也接踵而来。

回忆:被吞没的“性”困惑

“你从小接受到的性教育是怎样的?”

研二的行之略作思考地停顿了一段时间,回答道:“就我个人而言,确实是没有。”

行之在福建泉州的一个小渔村长大。男人们常常出海捕鱼,出去一回意味着要在海上漂泊半个月到一个月,能留给家庭的时间并不多。女人们要么忙着在码头卖鱼、要么忙于操持琐碎的家庭事务。疲于生计的村人投注到孩子教育的精力本就有限,加之自身文化水平不高、乡村风气较为保守,他们很难意识到性教育这回事,只“多少觉得(性)这个东西不太好”。同为男性,父亲也并未主动给他讲过“性”相关的知识。当长大后的他与父亲谈起“性”方面的知识,对方的反应是诧异的。

矛盾在于,大人们一方面不想让小孩接触这方面的东西,另一方面却又普遍地说着脏话和荤话。在去市里上初中以前,行之便是从“带有生殖器或是对父母不敬的言论”中,以一种“不太正确的方式”完成了对“性”的初步认识。进入青春期,和许多男孩一样,行之经历了梦遗。面对那些“不好的梦”,他“多少觉得自己思想有问题”,只偷偷洗掉痕迹,不愿意让父母知道。

“上大学之前,我真的以为男女生睡在一起就会怀孕。”来自山东乡村的木子坦白道。

木子生长的乡村风气很淳朴,但“偶尔也有人说脏话”。她小时候从外面学来一句带有生殖器官的脏话,回家说给了父母听,然后被狠狠扇了一个耳光。除了耳光之外,没有一句解释。父母平时很温和,很少对她说重话,这是她记忆中自己唯一一次被打。彼时的她并不知晓脏话的含义,也不明白挨打的缘由,只是很伤心,从此再也没敢说过类似的话。

在响亮的耳光、鲜明的痛感,以及更多模糊的生活碎片中,木子朦朦胧胧地意识到:隐私部位是令人羞耻的,“性”是禁忌的话题。因此,在集市上被陌生男人“触碰屁股”后,她选择缄默不语。

高二的时候,同桌的男孩子和其他男生当着她的面讨论了她的胸部。她已经不太想得起来具体讨论的内容了,只记得同桌笑着冲她说了一句:“啊,你的内衣……”木子感觉心里很难受,随后便被“没有由头的自卑”淹没。自那之后,她开始有意识地含胸。这个动作陪伴木子度过了余下的青春期,直到五年后的今天,她依旧没办法完全改掉含胸的习惯。

进入大学,行之和木子才开始接受到真正意义上的科学的性教育,并逐渐解开了成长过程中被环境所吞没的有关“性”的困惑。木子说:“村里的大环境几乎磨灭了我对这方面的好奇。而性教育对我意义特别重大的一点是,它带我认识到一些我从前并未意识到的、长久以来束缚在我身上的枷锁。”与此同时,他们也深刻认识到,自己的过去——对性的无知、禁忌、羞耻——仍是许多乡村儿童当前所面临的困境。

现实:无意识的乡土与裸露的危机

“较城市儿童而言,乡村儿童在家庭、学校和社会的支持系统上都要更薄弱。”广东省绿芽乡村妇女发展基金会(以下简称“绿芽基金会”)性教育项目官员、中国性学会家庭性教育分会常务委员黄焕婷评价道。

对此,几位曾参与“支教带上性教育”项目(由广东省绿芽乡村妇女基金会与西安市光源助学公益慈善中心联合发起与执行,通过向大学生支教团队提供支持,赋能其为乡村偏远地区学生带去全面、科学的性教育知识)的义工们也对谷河青年分享了他们的观察和体悟。

家庭在对孩子的性教育中发挥着不可替代的作用。但在乡村,家庭教育常常是缺位的。

“留守儿童”和“缺乏管教”是受访义工描述学生状况时最常使用的词语。小睿的支教点是广东省河源市的一个贫困村,上课地点是一所即将拆迁的小学,课室的水泥地上摆着许多破旧的课桌。据她观察,“学生整体都是留守儿童,(有的)妈妈跑了,爸爸都出去打工,家庭多多少少都有困难。哪怕是村里最有钱的家庭,小孩都缺乏关爱。”有一个细节令她印象特别深刻,尽管教室墙上张贴着中国地图,小孩们却不知道自己所在的地方叫“广东省”。不过他们对“深圳市”很熟悉,因为那是许多父母前往打工的地方。

类似情况在其他乡村也有体现。从化区一所村小2021年的数据显示,在校的98名小学生中,留守儿童约有38人。照顾小孩的重任大多由家中的老人承担。截至2018年8月底,全国共有乡村留守儿童697万人。总体而言,小齐道:“乡村孩子基本都是放养长大的,大人们没什么精力管教。”

由于陈旧观念和保守风气的限制,就算是留在村中的家长,基本也不会主动对孩子们进行性教育。又或者说,“性”本身便不在家庭教育的范畴内。家访时,义工小睿试图跟一个生了八个女儿和一个儿子的母亲谈起性教育,小心翼翼地问了一句:“您怎么教育女儿保护自己?”对方沉默地转过头去,她便也识相地岔开了话题。

值得注意的是,在禁忌的性环境中,乡村儿童对“性”并非一无所知。他们之所以看起来一无所知,是因为他们敏锐地觉察到周边人有意避之的态度。

在一些义教点,由于学生年龄差异较大,团队一般会选择分为大小班进行教学。根据几位义工的观察,小班的授课难度普遍低于大班。小班的孩子(一般是三年级以下)只是一开始有些害羞,但能踊跃回答问题,且具有较强的好奇心。高年级的孩子则已经形成一套对”性“的刻板认知体系,对性教育课堂所教授的内容展现出更深的抗拒感。

从墙上贴着的人流广告里,从大人饭桌上不经意间偷听来的荤话中,从男人和女人对待彼此的态度中,孩子们完成了对生命来源、身体发育和两性关系的最初的认识——性是负面的、令人羞耻的、暴力的、可以用来骂人的。

实际上,在网络发达的今天,乡村孩子们同样受互联网影响很深。“他们爱刷抖音、快手”,“说不定懂的比我们还多”。义工小齐曾在三年级男生的手机屏幕里看见“穿着黑丝的性感女人跳舞”,也在五六年级学生的谈笑之中,清晰地听见“老司机”等网络热词。在缺乏引导的情况下,鱼龙混杂的网络世界对乡村儿童性观念的塑造潜藏着巨大的不确定性。

从安全的角度出发,在经济相对落后、人口素质相对偏低的乡村中,孩子们周遭的危机是显性的,却很少得到应有的重视。

小齐在广州从化开展支教时,多次在上课点附近见到一个浑身都穿黑色的年轻男人。根据孩子们的描述,他曾经有过“把小女孩骗到一边去摸”的前科。虽然无法求证传言的真假,但每当她和学生走在路上遇见这个人时,学生总会特意把她往远离男人的方向拽一下,然后拉着她的手快步离开。

其他义教点的义工也分享过类似的见闻。小西经常听学生提及一位村里的“流氓”。这是一个无儿无女的老光棍,也是低保户,时常堵在小朋友上学的路上,跟着小朋友走一段路,或是摸两下小朋友的背。小西和队友们曾向村委的人反映这个情况,但情况并未从根本上得到解决。“听村干部的口吻,这应该是个惯犯。但他们也没有什么特别的办法,因为他并没有实际做特别过分的事情,只能每次见到就赶一下。可能下次还会犯,那就下次再赶。”

在监护人性教育意识薄弱、管教缺位的情况下,谁也无法预知伤害会在何时发生。也许一直不发生,拦在路上的奇怪男人成为孩子们童年中一个模糊的缩影。又或许已然发生,却无人知晓?

一位六年级的小女孩曾偷偷向小西的队友袒露自己被家中长辈里的熟人猥亵的经历。尽管她的“家庭关系很正常,父母都是村里比较有头有脸的人物”,但无论义工怎么劝导,她都不愿意跟父母提起这件事。团队经过讨论后,将原本要上的爱情观的课程改为讲解遭受性侵害后的正确处理方式,得到了学生们不错的反馈,但小女孩除外。她不仅对课程内容展现出了极深的抗拒感,而且还因为觉察到自己的秘密被其他的义工知悉而与义工团队产生了信任危机。耐心沟通过后,小女孩才又与义工们重修旧好。

不过,令小西感到有些无奈的是:“她似乎最终也没有将事情告知家里人,而我们没有办法违背她的意愿将事情告诉她的父母。更多时候,我们只能指引一个方向。”

行动:匮乏的资源和有限的干预

尽管早在2011年,国务院印发的《中国儿童发展纲要(2011~2020)》中就提出“将性与生殖健康教育纳入义务教育课程体系”,但性教育在学校的开展情况并不理想。据北京大学公共卫生学院2016年公布的《全国大学生性与生殖健康调查》,小学阶段,城乡之间加起来的性教育课程覆盖率尚不足10%,而乡村占据的比例仅有3.3%。

绿芽基金会的黄焕婷一针见血地指出:“在没有资源倾斜的情况下,乡村地区天然能获得的资源就是要更少,成本更高,机会更弱。乡村儿童要想在自然状态下去享有(性教育)这个服务,本身难度就会更大一些。“目前推广乡村性教育的主力仍是社会组织。

本土资源匮乏是乡村性教育开展的痛点之一。在城市,除学校外,社工站、少年宫和各类大型企业都有可能成为性教育的服务或资源提供方。相较而言,要想在乡村推广性教育,可依赖的本土资源几乎只剩下学校。但囿于种种限制,乡村学校在其中发挥的作用并不理想。

抛开保守观念造成的阻碍不谈,一个尖锐的现实是,无论从数量上还是质量上来看,乡村学校的师资力量都很薄弱。这意味着就算有心,乡村学校也难以承担起提供性教育的任务。

为弥补国内性教育的服务供给缺口,黄焕婷参与运营的“你我伙伴”性教育项目,是目前国内在性教育领域服务学校和学生规模最大、志愿者参与人数最多的项目之一。团队研发了系统、标准化的课程,并探索出两种比较可行的方式加以推广。

一种是性教育双师直播课模式,即利用互联网直播技术,由专业讲师远程为有需求的学校学生在线授课,学校班主任或心理教师辅助配合。这有助于降低乡村教师的投入。目前已有实证研究表明,这一直播课模式下,儿童青少年对性相关的知识和态度的得分水平均有显著的提升。

另一方式是为在地社会组织提供课程包、培训和技术支持,再由社会组织动员性教育讲师为儿童青少年提供性教育面授课。这能有效调动社会资源,保证课程质量。但其成本相较于直播课而言更高,且对社会组织师资队伍有一定的要求。

“拿差旅成本举例,社会组织的讲师们在市里讲一堂课,来回可能只需要耗费半天时间;但如果到乡镇或村,尤其是到偏远的村去开课,可能要花大半天的时间在路上,还得过夜。”另外,社会组织的许多性教育讲师通常是志愿者身份,并非机构的全职人员,也往往有自己的家庭、事业、孩子要照顾,到村里上课所需付出的时间过长,有条件的志愿者就比较少。因此,如果要到乡镇、村上课,对社会组织的资金和师资的要求更高、挑战更大。

截至2022年12月31日,“你我伙伴”和全国20多个省份的200多个合作伙伴(包括教育局、公益组织、基金会)直接培训和支持了1万5千多名教师和志愿者,为超过350万人次的中小学生提供标准化性教育课程。其中80%的学校和学生位于经济欠发达的地区和省份。

不过,性教育服务规模扩大,也会引发有关课程适应性的担忧。组织方提供的系统、标准化的课程原本是基于学校场景和严格划分的年龄段设计的,有些团队或个人希望将其应用到复杂的乡土情境中,就难免遇到一定的局限。

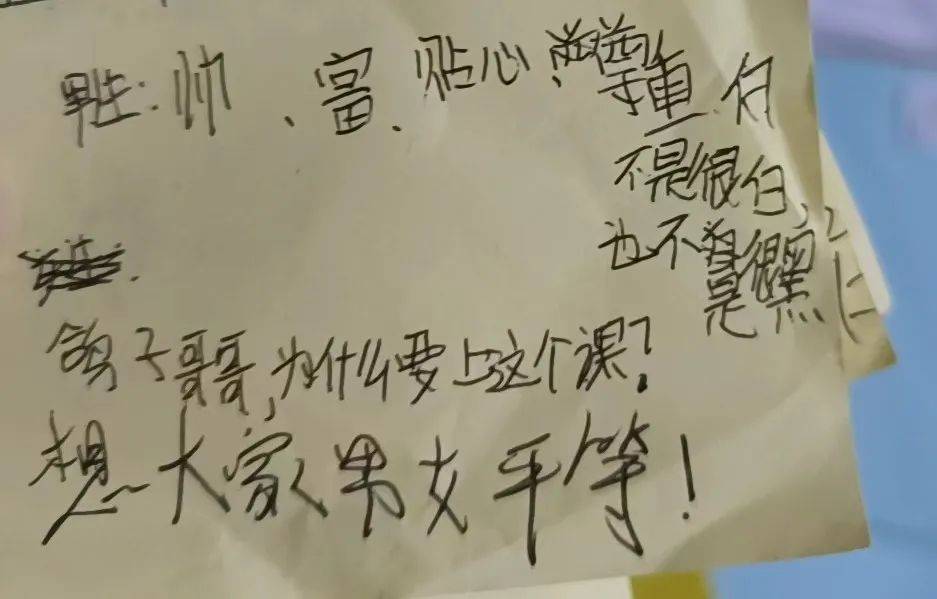

在乡村授课实践中,同一个班级的儿童年龄跨度大且互不熟悉,这就存在“小朋友们的接受程度不一样”和缺乏谈“性”的安全氛围的问题。来自华师大社区青雁服务义教队的小嘉发现:“对大班的孩子而言,课程的形式过于僵硬,有点无聊。”于是,她便和队友们一起商量,修改了部分授课内容,最后取得了不错的课程效果。但私自修改课件也导致了团队向“你我伙伴”申请性教育支教证书遭拒的难题。为此,小嘉通过联系微信公众号向组织方恳切地陈述了自己的考量。最终,在双方的积极沟通下,组织方同意开具证明。

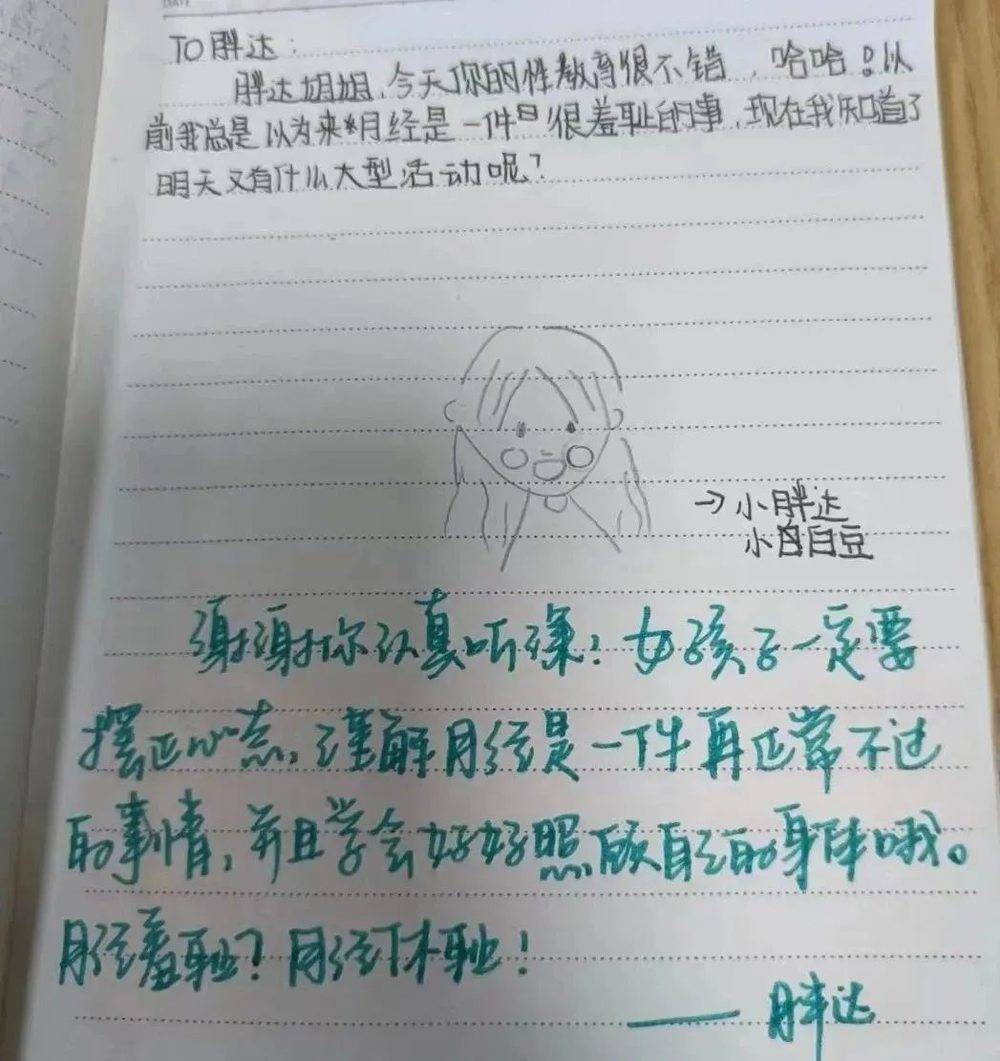

此外,义工们也清晰地认识到,乡村性教育并不是几节课能够解决的事情。小西感慨道:“课是上完了,但表面看来孩子们似乎并没有发生什么改变。”不过,教育本身便是一项漫长的事业。“无论是短期还是长期,总有我们普及不到的盲区。在有限的范围内,我们能做的就是给乡村孩子们开一道口子。至于到底要不要撕开这道口子,还得看小孩自己。”小齐也曾为“这几节课到底是否有意义”而深感烦恼,但在收到班上一位女孩子的正向反馈后,她忽然就释怀了不少。“哪怕我只影响到一个人,哪怕这影响很微弱,但只要有一点改变,那都是值得的。”

纯粹依靠社会组织的力量是远远不够的,性教育政策环境的改善更是重中之重。2021年,“你我伙伴”与广东省政协委员李飏老师合作递交提案《关于在广东省乡村中小学开展儿童性教育课程的建议》。广东省教育厅对此给出了积极的答复:将研究和制定本土化的性教育教学纲要,有针对性地研究制定满足广东省中小学生需求的性教育课程体系,探索实施广东省乡村地区推广性教育的策略。

然而,政策的制定与落地往往需要漫长的时间。尽管广东省的性教育推广工作走在全国前列,但目前而言,教育系统还没有专门针对乡村儿童的性教育专项推广行动。

尾声:性教育,不确切的明天

总体而言,社会组织在推广乡村性教育方面取得了一定的进展。除“你我伙伴”服务规模突破350万人次外,“女童保护”计划、毕业后基金会等一大批社会力量也在持续发力,不断完善性教育的公共产品,创新性教育的形式。

随着时代的发展与对“性”认识的加深,一批走在前沿的性教育领域的专家和从业者也认识到,社会需要的不仅是防性侵教育,更是“全面性教育”。据联合国颁布的《国际性教育技术指导纲要》,“全面性教育”不仅包括身体层面的性,也包括认知、情感和社会层面的性。

北京师范大学的刘文利老师在接受《人民日报》的采访时指出:“如果性教育只讲防性侵,有可能给孩子留下的是对性的紧张、恐惧、厌恶,这不利于学生对性形成一个完整的认知,也会进一步加重社会对性的污名化。” 但目前国内主流的性教育仍以防性侵教育为主。

当然,以上讨论主要仍然发生在城市,开放的氛围和先进的教育模式给市民们提供了充分的讨论空间。而在相对闭塞的乡村,横亘在性教育面前的阻碍更可能是沉默。沉默昭示了一个顽固的观念困局:无知,所以羞耻;羞耻,所以禁忌;禁忌,意味着再次陷入无知。

必须要有更多的人采取行动,打破僵局。

提及参与性教育授课的初衷,行之的回答是:“因为之前没有遇到过一个能够用严肃且恰当地对我讲授(性)这件事的人,所以我想要成为这样一个人,让小孩知道是有人正视这件事的。”

要打破性禁忌的困局,首先要从正视开始。人们必须意识到,在城市霓虹灯照射不到的地方,乡村孩童们同样怀有关于“性”的困惑与恐惧,且身陷更严峻的境地。

木子其实未能如愿到村里做性教育。她和队友们兴致勃勃地联系了好几所乡村学校,都被拒绝了。最后,木子几经周折才联系上了一个城里的儿童活动成长中心,并成功申请到了授课名额,独自一人给幼升小的孩子们开展了为期两周的性教育课程。课程的效果比她预想中要好许多,孩子们对课程的求知欲远远大于羞怯,能够将前后知识点关联起来,也能够坦然且自豪地描述出精子与卵子融合的过程。

她很高兴自己成为了孩子们生命里坦然讲“性”的大人之一。

假期结束后,木子犹豫了很久,还是在回家的时候跟爸爸妈妈提起了自己正在做性教育的事情。出乎意料的是,这一次父母没有回避或反对,反而对她的行为给予了肯定。

第一回,“性”相关的话题能够被摆在台面上谈论。尽管此时的她已在噤声、耳光和含胸的阴影中独自走过了漫长的道路,从“没有接受过性教育的人”变成了能给别人开展性教育的志愿讲师。木子说:“我知道我可以做出什么改变。”

对于性教育的未来愿景,黄焕婷说,“希望性教育能够作为一门独立的学科被纳入小学教育、义务教育、大学教育的课程体系当中,有一套严格的要求和标准。(届时)社会组织便可以转变角色,在别的方面做一些投入。”

根据《公益领域通识 01儿童与青少年性教育》的描述,性教育的发展现实离这个目标还有很远:“性教育在整个公共议题中还不属于‘刚需品’,现阶段仍然难以被纳入教育体制中去,在公益慈善领域属于边缘领域。”

在不确切的、甚至有些遥远的明天到来之前,孩童的成长和性观念的形成并不会停滞或减速。在那之前,除了等待,身为成人的我们能做的还有很多。

(文中义工名字均为化名)

本文来自微信公众号:谷河青年(ID:cuckoonews),作者:林奇欣,编辑:史轩阳