本文来自微信公众号:显微故事(ID:xianweigushi),作者:姜超,编辑:卓然,头图来自:作者供图,摄影:施安

三月初的北京,玉渊潭的湖冰消融,腊梅初绽,而沿着京密运河一路向北,110公里之外的密云水库,仍封着30公分厚的冰层。

建于1960年的密云水库,水域面积188平方公里,是华北地区第一大水库,被誉为“燕山明珠”。作为北京最重要的地表饮用水水源地,60多年来,它安全保障了2000万北京人的用水。

很多人都知道它,但从没见过它。而有这么一群人,他们以水为生,守水护水。他们就是密云水库的渔民。

12年前,高中毕业的郭小超,不顾家人反对,当上了家里的第三代渔民,并在很长一段时间里,是密云水库唯一一名90后渔民。12年后,他说:“我几乎去过每一片水域,看过这里四季的景色。我生活在这儿,整个青春也在这儿,我没有离开过,也从没想要离开。”

以下是他的真实故事:

破冰冬捕

冰封才四五天的密云水库,如一块巨型水晶,澄蓝晶莹之下,一个巨大的白鲢鱼群在冰面下打圈,绕出一个红色旋涡。如电影《大鱼海棠》中的画面一般,蔚为壮观。

凿冰,打孔,布网……见此壮景,郭小超迅速和几个结伴的渔民分头行动,围出一个直径100米的大圆,想要在鱼群逃跑之前,将它们一网打尽。

“还是慢了。”半个多小时后,渔民们收起网来。“只有几千斤,若是把整个鱼群都打上来,至少有十几万斤。”小超回忆道。

这样壮观的鱼群,是破冰冬捕的独有景观。“鱼群在水下聚集时,会透过冰层显出红色来。你踩在冰上,脚底下全是鱼,那种感觉真的像在海洋世界一样,非常震撼。”

最多的一次,小超一网便捕上了一万斤鱼。“那渔网可不好拉,得使上全身的力气,一般人还真拉不动。”今年33岁的小超,一米八的大高儿,身材健壮,脸上是风吹日晒留下的“渔夫黑”,指尖也因常年拉网变成了“鹰爪”的形状。

冬捕寒冷又更考验技术,回温后,冰面出现白色的裂纹,降低了能见度,鱼群便更加难找。于是冬捕队伍,从几百人,变成了几十人。有时抬眼望去,郭小超发现,偌大的水库中,只有自己一人。

但他享受这种孤独,也珍惜这一季最后的捕鱼时光。4月1日零点,密云水库便进入为期近半年的休渔期,水库里会投入几百吨的净水鱼苗,直到9月25日零点,开启下一季的开渔期。

凌晨6点,被燕山山脉包围的密云水库,在东边露出一片鱼肚似的金边。趁着凌晨气温较低,郭小超从北白岩村的家里出发,上冰捕鱼。

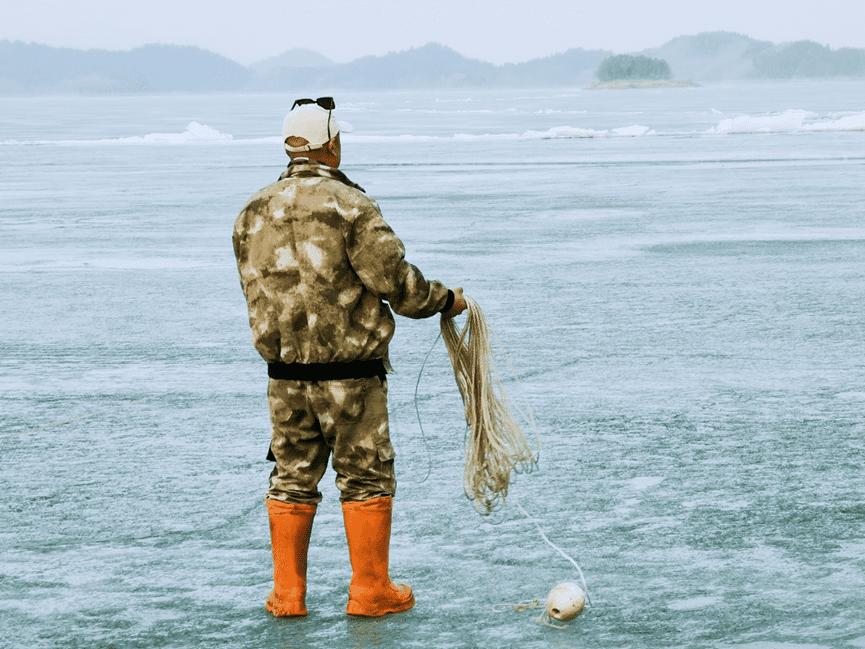

开阔的冰面上,寒风呼啸,郭小超穿着不透风的皮衣、皮裤,戴着围脖、挡风帽,踩着一双套了防滑链的胶鞋。

他往身上一套绳子,便大步向水库中央走去,背后拖着的,是一个摆了冰钏、冰镐、浮子、钩子、渔网、水耗子的推车。这便是他冬捕的所有工具。

作为饮用水水源二级保护区,密云水库对渔民上水捕鱼有着严格的规定。比如,不能外挂任何动力装置进行捕捞,以免机油污染水源;捕鲢鱼、鳙鱼的挂网网眼要大于14.5厘米,以保证小鱼不被捕捞,保护库区的渔业资源。

凿冰布网后,等待一两天,便可到冰窟窿边收网,大丰收或是一无所获,往往如开盲盒般惊喜。

今天的第一网,郭小超一拉渔网,便感受到了来自水底下的巨大牵拉力,他戴上手套用力拉网,身子略往后倾,双脚牢牢扎在冰面上。

不一会儿,一条浑身银白的大胖头便被拉上网,紧接着,又是一条……今天第一网的收成不错,一共15条半米多长、五六斤重的大胖头。

密云的水库鱼以鲢鱼、胖头鱼等“水质清洁鱼种”为主,这些鱼仅吃浮游生物和水华。相比人工养殖鱼,水库鱼体型精瘦、肉质紧实。而3月初的这批“破冰鱼”,经历了冬眠后,五脏更加净化,吃起来毫无土腥味,成为京城食客热选的“本地尖货”。

而运气并不总是这么好,郭小超的第二网鱼,只收获了5条小白条鱼。

“大鱼是可遇不可求的,就算一条没捕上也无妨。打渔人,就是豁达。睡一晚,明儿又能重开一局。”他笑着说。

天生渔民

“武侠剧里都说什么‘武学奇才’,那我就是‘捕鱼奇才’,我从娘胎里就种下了打渔的基因。如果渔民也要考大学的话,那我肯定能考上渔民大学里的清华。”郭小超说着,便笑了起来。

他见过100斤的大青鱼,鱼鳞足有鸡蛋那么大。那年,他8岁,父亲郭明立35岁,是密云水库有名的“渔王”。

父亲拖着大鱼回家那晚,小超又惊又喜,抱着那个比他个头还高半截的大鱼不肯撒手。“我甚至在地上打滚,就是不让卖,想留下来玩。”多年后,小超才明白,儿时那种惊喜与不舍,建立了他早期对“渔民”身份的向往。

1960年建成的密云水库,有着郭家三代打渔人的身影。

“042”,是秋捕时挂在郭小超8米大船上的牌子,也是家里第一艘渔船的编号。小超记得,那艘5米的木船,是爷爷从白洋淀买来的,陪伴了爷爷和父亲打渔多年。

爷爷郭德合是上世纪60年代第一批密云水库的打渔人,直到60岁才舍得下船。父亲郭明立从80年代初做起渔民,直到去年春天才退休,也干到了近60岁。2011年,郭小超加入打渔队伍,成为家中的第三代渔民,也是此后很长一段时间里,密云水库唯一的90后渔民。

起初,父亲极力阻止。“当时他高中毕业是分配了工作的,干别的轻松一点。”郭明立说道,“不过这孩子干了三天就跑回家,跟我们说,他想打渔。”

“三天?不对,是半天。”

在郭小超的记忆中,他只实习了半天就跑回来了。职业高中毕业的郭小超,学的是汽车修理专业,毕业时他被安排去了一家汽修厂做汽车装配工作。“但我压根就没心思做别的,从小到大我的梦想就是打渔,不让我打渔我就难受。”

“打渔多好啊,自由自在的。”郭小超一说起打渔,眼里就放出光来,“尤其是收网时的丰收感,那是一种攥在手里的沉甸甸的满足感,是其它任何工作都给不了的。”

父亲拉网捕大鱼的场景,是小超从小的心之所向。“我爸的捕鱼技术一流,小时候每次看到他打起一大网大鱼时,我就自豪啊,就想跟别人炫耀。”

郭小超并非不知道打渔人的辛苦。

除了冬捕,其它时候,渔民基本都在晚上摸黑捕鱼,一去就是一个通宵,凌晨回家后,还得趁新鲜把鱼卖出去。再回来,往往已经是大白天。“我爸经常还没来得及脱掉衣服,就坐在沙发上睡着了。手里抽着的烟也没灭,好几次烧穿了衣服、被单、沙发什么的,还在身上烫出了疤。”

“但从小我就想当渔民,做梦都想。每年的9月25日开渔前一晚,我就兴奋。”

而2011年的9月24日,郭小超更是激动得整宿没睡着,因为第二天的开渔季,他即将拿到人生中的第一张渔民证,成为和父亲一样的持证水库渔民。

他记得很清楚,那年的开渔时间在下午三点,头顶着烈日,他从乡里领回一本蓝色的渔民证。当天,他就坐船进入水库,开启了自己的捕鱼生涯。

那次打渔首秀,他在水库里足足待上了一整夜,和同伴一起打上来一两千斤的鱼。这对于一个打渔新手来说,是个十分不错的成绩。

“在水里我一点都不怕,各种撒网、收网、摘鱼的技巧,我就是比别人领悟得快,做得更好。”在郭小超的认知中,他是一名天生的渔民。

如今的小超,和父亲一样,脸上晒出了褪不掉的“渔夫黑”,手指因常年的拉网产生了“鹰爪”似的变形,身上多了几个被烟头烫出的疤痕,看起来比同龄的同学朋友沧桑不少,但他自个儿却不以为意。“这些都是渔民的荣誉,我很自豪。”

“随他去了。”看着儿子多年来对捕鱼的热爱和坚持,父亲郭明立最终还是认可了儿子的选择。自从去年因为身体原因不能再下船后,郭明立没有再去过水库。

“不让他打渔后,他整个人的精神就像被抽干了似的。他一辈子没干别的,就是打渔。”小超的姐姐说道,“但我们也不希望他一直干,太辛苦了。”

姐姐始终觉得,父亲的病是多年打渔落下的病根,“一出去就是一天一夜的,不能按时吃饭睡觉,冬天的大风又那么冷,吹得骨头都疼。”

但父亲郭明立并不认同,他觉得这病和打渔无关,只是意外。

不过他也遗憾,本来他打算干足年纪,直到规定的60岁收缴渔民证之时。

两片星空

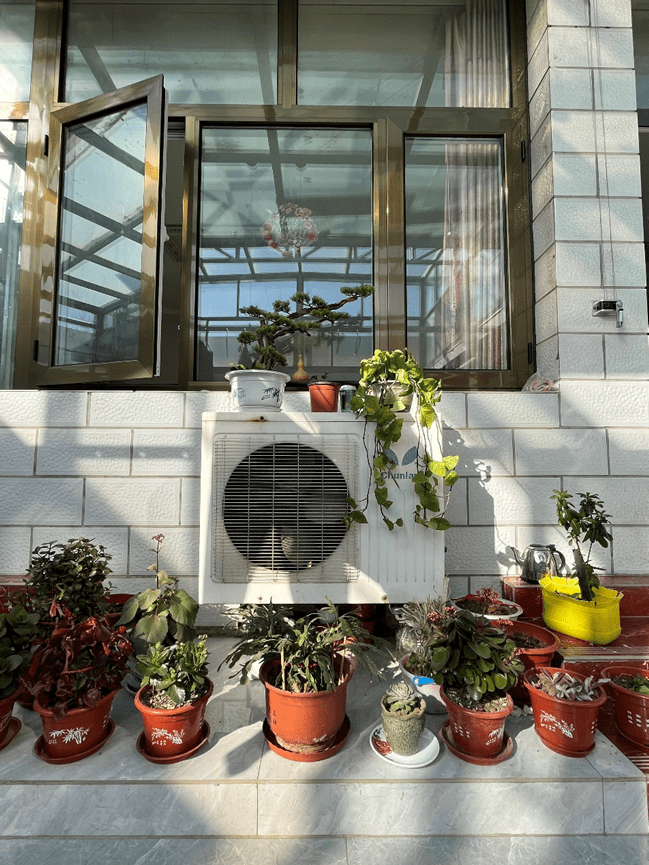

郭小超的家在密云的北白岩村,离水库10分钟的车程。房子是个新式的“四合院”,南边三间,北边三间,东边三间,西边三间。窗台上摆着各种样式的盆栽,尽管是冬季,但家里依旧生机盎然。而中间是个五十平米的大院子,五年前,小超和家人商量,给院子装上了透明的玻璃顶,这样就能躺在院子里看星空了。

“我们叫它星空窗。”小超的姐姐打趣着说道。

密云水库远离市区,周边环绕着绵长的燕山山脉。在这里,白昼的天空总是碧蓝清透,而到了夜间,天空也绝不吝惜展现它的璀璨。

周边的村民们十分珍惜这里的山水,修建水库60多年来,村民们已将“净水”的理念烙刻于心。据北京密云官方发布的数据显示,近年来,密云区保水队伍不断壮大,除了70余名专业执法队员、700名“水源生态保护岗”和2150名保水网格员,还成立了保水志愿服务队,共同守护好密云水库这盆“无价之宝”。

“休渔期的时候,我闲了也去过外面,但看来看去,还是觉得密云最好。”小超说道,“我们这儿是一片‘净水’,干净又清静。现在都说什么‘向往的生活’,而我认为,我当下的生活,就是我所向往的。”

离开密云,是很多在密云长大的年轻人的想法。目前,大部分的水库渔民年纪在50到60岁之间,即将面临退休,像郭小超一样的年轻渔民,屈指可数。“老一辈的打渔人不愿意让孩子再吃打渔的苦,年轻人也都更愿意去外面闯荡,找个收入更加稳定、环境更加舒适的工作。”小超表示,村里的年轻一代中,只有他选择了留在水库打渔。

郭小超的父亲郭明立年轻时也曾离开过。

“当时我们村里一大帮年轻人一起,去市政工作,建高楼大厦,一天挣30元。”郭明立说,但去了一段时间就回来了,在外面离家远,很辛苦。更最重要的是,他发现,回来捕鱼也能挣到不少钱。

转变在一夜间发生。郭明立第一次跟着他的父亲下船捕鱼,便挣到了几百元,第二天,他立刻跑去买了一台黑白电视机。那是村里的第二台电视机,年轻的郭明立尝到了“威风凛凛”的滋味。其后,他便放下了市政的工作,回到密云干起了捕鱼的营生。一干,便是40年。

与父亲不同,郭小超压根没有动过离开的念头。他很清楚也很坚定,他并不想离开这里,他深爱着这片“净水”,也坚信,他会像父亲一样,打一辈子渔。

腻吗?怎么会腻呢。小超很坚定。

“别看现在冬天山边都光秃秃的,落雪的时候,山边连着水库,是白茫茫的一片。再等半个月,山边的野桃花、野杏花都该开了,漫山遍野的红色、白色、粉色,好看得很。到了开渔时,又是满山的墨绿。而后是秋天,鲜红的枫叶、黄色的银杏、枯黄的落叶。每一季,甚至每一天,水库都有不同的景色。怎么会腻呢?”小超说道。

成为渔民的12年里,郭小超几乎每一天都在水库上待着。开渔期,他以渔民的身份在水库里捕鱼,往往一待就是一天一夜;休渔期,他加入水库保洁工作,在水库边捡垃圾,保护他心中的一片净水。用他话说,他的整个青春都在这里,他熟悉每一寸水面的情况、每一个山峦的景色。

有时候,捕鱼累了,郭小超就把船一停,身子一躺,就静静地望着天空发呆,又或者看着山峦景色。在他心里,山和水和鱼,都是他最亲密、最熟悉的伙伴。

所以每次暌违半年后,一到九月开渔,他就格外高兴。

他清楚地记得,每年的开渔场景。一到9月25日零点零分,两百多条打着渔灯的船,一瞬间冲出码头,而后星罗棋布地散落在188平方公里的水库上,如星空一般璀璨。

“零点的密云水库,一片漆黑,只有每艘渔船上点着的渔灯,星星点点地浮在水面上,就跟头顶的星空一样,还挺好看的。”小超说道。

天上的星空,是闲时的凝望,而水上的星空,是紧攥的生活。众人“磨刀嚯嚯”,向水库施展压抑了大半年的捕鱼才能。凭借着多年经验,小超能从鱼尾甩水的声音判断出鱼群的方向和鱼的大小,然后循声撒网,一个晚上便能捕上几千斤甚至几万斤的大鱼。

“我们现在都换上了8米的大船了,以前我爸年轻时打渔用的都是5米的小船。换了大船,船上就能多装几张渔网,鱼舱也能多装不少鱼。渔民间也会比赛竞争,谁都不想在捕鱼上输,面子挂不住。”

有时候,他碰上了其它船,还会用探灯往对面晃两下,或者喊一声打个招呼。“是队友吗?你是潮河捕捞队的,还是白河捕捞队的?”

密云水库的200多个持证渔民来自周边8个乡镇,小超几乎都打过照面。“如果听到有人在唱歌,那肯定是没打到鱼,在给自己提气呢。如果看到人一声不吭,那多半是打了一大船的鱼,累得筋疲力尽着呢!”

新的出路

“丰收当然高兴,但也令人发愁。”

小超记得,以前密云水库的鱼,并不像现在一样好卖,“鱼贩子一看到你打了这么多鱼,肯定卖不光,他就开始压价,压得很低。要是舍不得卖,那就只能摆在院子里烂掉。”

长期以来,渔民和鱼贩之间,存在着剑拔弩张的关系。一旦在价格上妥协一次,渔民往后的日子就更难过,一次退,次次退。但销路掌握在鱼贩子手里,为了不让辛苦捕捞的鱼浪费,渔民们别无选择,只能贱卖。

而碰上没有鱼贩子来收鱼时,日子便更难熬。只能看着亲手打上来的大鱼一点点发烂,发臭。“一网鱼几百斤,一天若是打上几网,少则几百斤,多则几千斤。拖回来如果卖不出去,那就真的浪费了。”小超说。

于是,小超和家人经常顾不上疲惫,亲自骑着三轮车去各个村庄叫卖,硬是干上了并不擅长的卖鱼工作。

但仅靠这样的叫卖,根本卖不完鱼。丢掉,便成了常态。

“卖鱼的活儿,可能是当渔民最不快乐的一点了。我享受在水库上的自由自在,以及收网时的收获感,但一旦卖鱼,就身不由己了,有种任人宰割的感觉。”

不过现在,郭小超的这层烦恼正在逐渐消失。

随着各路宣传的加大,越来越多的人知道了纯野生、无污染的密云水库鱼。不少北京市区的人驱车100多公里来到水库边,只为了吃上一口新鲜地道的水库鱼。

当地还在水库南岸规划起了一条专门吃鱼的“渔街”,几十家农家菜馆热热闹闹地开了起来,解决了水库鱼的一部分销售。不少爱吃水库鱼的游客,还特地找到郭小超,留下他的电话。“很多人想吃鱼了,就一个电话打过来,预定今天捕上的鱼。”

不过,驱车往返200公里,或是花上百元的闪送费,是老饕们才会干的事。高昂的吃鱼成本,还是限制住了水库鱼的销路。

2022年,密云当地的渔业合作社对接上了电商平台,将新鲜的水库鱼送上了电商销售的渠道。从此,市区的消费者只需通过电商平台买菜下单,最快30分钟就能吃到纯正密云水库鱼。

“平台收鱼的价格比较稳定,不会出现鱼多了压价的情况。”小超表示,这让他十分欣慰。“这么一来,我们渔民的销路不愁了,食客们也能吃上价廉物美的水库鱼。”

冬捕即将结束,休渔期也马上来临。

这一季,小超粗略估计,一共捕了几万斤的鱼,他给自己打分,算是合格了。忙了大半年后,他打算停下来好好照顾父亲。

对于未来,小超没有多想。“踏踏实实好好打渔,好好生活。若真到了不能打渔的时候……”他停顿了一下,说道,“那就,再寻出路呗!”

本文来自微信公众号:显微故事(ID:xianweigushi),作者:姜超,编辑:卓然