其中也有许多华人家庭,农历新年的喜庆被大水一冲而尽。

今天,我们先选登一篇奥克兰华人读者的来信。

其中讲述了“进水到水深齐腰大约不到20分钟”的惊险经历,以及水灾后无数的善后工作……

///

作者:远 桥

从2013年10月登陆新西兰,我们已在“长白云之乡”逗留了近10年,过上了“岁月静好”的日子,而在上周五(2023年1月27号),这一切迅速化为了泡影。

抱着从中国万里迢迢带到新西兰的译著,踩过湿漉漉的地面,把书摞在刚拆了的英国梳妆台边上,我再次告诉自己,从上周五晚上以来发生的事情不是一场梦。

梳妆台的结局:

奥克兰今年几次入夏失败,到了骄阳似火的1月,仍然像7、8月的雨季一样,雨下个没完。

周五一整天,豪雨丝毫没有减弱的意思,门前的雨水口和后面的花园里开始积水。

傍晚时分,后墙外的污水口(gully trap)往外喷出了各种不可言说之物。

我们仍然没太担心,直到马桶底座开始渗水。

就在我拼命徒劳地擦地板的同时,面对花园的推拉门进水了。木地板很快就开始松动,一片片漂了起来。

厨房传来一声闷响,冰箱被水浮起来,歪斜着倒下去。

我们仨使足了劲也扶不正它,只好让冰箱躺在水里。

这时,我们终于明白了形势的严重。

事后想来,我们毫无准备。从进水到水深齐腰大约不到20分钟,而我们要看到车闪起了报警灯才想起装包出逃。

其实不光我们,很多当地长大的kiwi也麻痹大意,以至于有几位被洪水冲进涵洞不幸丧生。

大约8:30,背着大包、抱着脸盆扣着的毯子、举着大伞和提灯,我们趟过冰冷的脏水。

回望家园,水已直逼卧室窗台。

看多了美剧,我们以为大家都会往高处聚集,政府会马上安排应急中心。于是爬上高坡,那里的运动场边上,就有社区活动中心。

灯火通明。

然而只是一些印度人在开趴体。我们在屋檐下开始打电话求助。

111很快接通,转火警,在线等了可能半小时,无人接听。

同时也在查附近的旅馆,恰好当晚奥克兰有Elton John的演出,各处旅馆都爆满。

大雨导致演出取消,机场泡汤,大约5000多旅客困在“千帆之都”。

但我们并不知道这些事情,只知道如果找不到住处,这一晚只能在凄风苦雨中凌乱。

印度人听说了我们的遭遇,但他们从市议会租了社区中心,11点门就会自动关闭,直到下一批租场地的人到来。周五的晚上,打电话给市议会,当然没有人接听。

黑暗中来了一道光。

几年前的报社同事就住在附近,欢迎我们去避难。

公路已经流成了河,并不是雨水,而是下水道涌出来的脏水,路边的井盖几乎都成了喷泉,我们得小心别被冲走。有一条街的几户人家一楼消失在水线以下,隐隐约约看到几辆车只剩下车顶。

终于在11点左右跋涉到同事家。听着雨点不停抽打屋顶,一夜难眠。

次日,我们急着赶回家,心想着后半夜雨小了,水应该退了吧。

我们家门前车道上还积着20多厘米的水,而落叶和污垢的痕迹几乎到了大门把手。

屋内一片狼藉,一米以下的一切全完了。

打了保险公司、市政府等等的电话,没有人接。

David Seymour是代表我们Epsom选区的国会议员。作为在野的行动党党魁,他时常在国会质询总理。打了他的办公室电话,周六也没有人接,不过还有个留言功能。

初次经历这样的事,我们完全没有头绪,任何一点信息都像救命稻草一样珍贵。

所以当David Seymour的助手Brian回电时,我立刻提出没有地方住的问题。完全没想到,他到处找人,终于找到一位华人同事Felix,可以接我们到他在北岸的房子住一晚。

折腾了一天一夜,终于洗了澡,生活又有了希望。

就在北岸,Civil Defence(新西兰民防)在梅西大学设了应急点,另一个点在Kelston,但离我们的家都太远。

周日早上,转了几趟车回中区。

坐跨越北岸大桥的公交时,白发苍苍的老司机看出我们是洪灾的难民,免了我先生的车费,因为他没带公交卡。

我们还遇到更多的好心人,比如Watercare的工作人员Maui,老先生到隔壁去清理花园,特意挨家挨户提醒大家得在Watercare的网站上提出申请,他们才会派人来收拾。

还有在附近搞装修的Paul,免费帮我们带走了第一批又臭又脏的垃圾。

当我们请他帮忙把家具电器搬到外面马路边,他只收500纽币,而且是把所有垃圾都运到很远的垃圾站,每车都700多公斤。

每跑一趟花油钱不算,还要交200纽币回收费,而且是把我们根本挪不动的大床垫、沙发、桌子硬扛出满地垃圾的花园。

而说到住处,就更是神奇,也是报社的老同事,居然就刚刚收了离我们家不远处的出租房,正好可以让我们缓冲两周。

隔壁经常停着电工的车,于是很冒昧地去打听,能不能帮忙看看家里的电器,水淹之后是否还有挽救的可能。帅小伙Sam这里看看,那里测测,发现居然可以用热水器和灶台。

周二晚上又是暴雨,到家一看,居然又是一汪水潭,Paul说:“Looks like you are keeping a lake.”(看来你们要养个湖当宠物了)。

细雨中,一辆山地自行车冲过水潭,骑行者头盔下开始花白的头发湿哒哒的。国会议员David Seymour竟然第二次来访问了,身后仍然没有任何随从,或者媒体记者。

而我们的车险和房屋保险公司,只要够耐心,电话还是有人接的。态度也很好。只是至今没见到传说中的拖车和理赔员。

老话说“月有阴晴圆缺,人有旦夕祸福”。我们失去了多年奋斗得来的安乐窝,但也收获了这么多的善意。

///

这段华人的真实经历并不仅仅代表一个人,而是许多人共同的体会。

这两天,一篇2022年的报道被新西兰网友挖出来,在社交媒体上疯传。

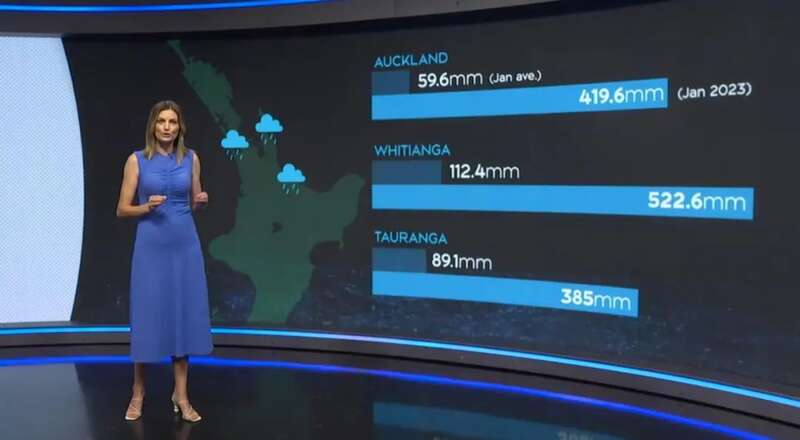

2022年3月,工程咨询公司Arup在考察了七个全球主要城市——伦敦、纽约、新加坡、奥克兰、孟买、内罗毕和上海之后,将奥克兰评为世界上“最海绵”的城市。

这项研究覆盖了每个城市主要城市中心约150平方公里的区域,使用土地分析工具Terrain来确定哪些城市的吸收能力最强。

新西兰最大城市奥克兰名列第一,而伦敦则被评为最不海绵的城市。

全球主要媒体随即跟踪报道了这一消息,BBC:

国内媒体也进行了相关的报道:

相关报道中提到了奥克兰的许多优势:

比如,众多的绿地被设计具有吸水功能。

再比如,奥克兰有许多排水设施被设计在绿地之下,平时看不到,但也会发挥作用。

有这么多优势,为何这两天许多家庭的实际景象却是这样呢?

这篇被挖出的报道引发了新西兰网友众说纷纭的讨论。

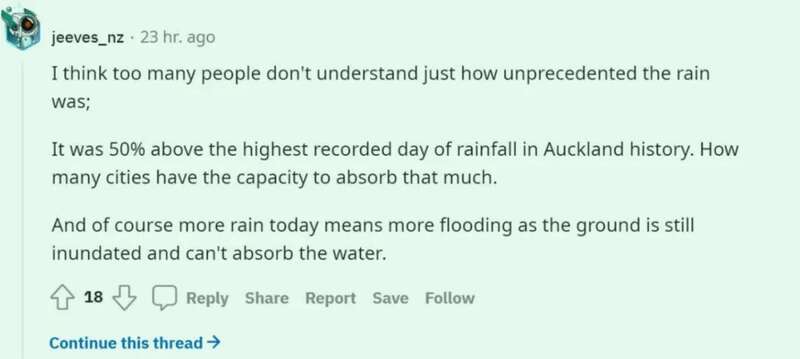

不少网友认为,这篇报道其实没毛病。

网友:“目前的情况并不意味着这篇报道一定是错的。如果同样数量的雨水落在其他城市会发生什么?他们会更好地应对吗?”

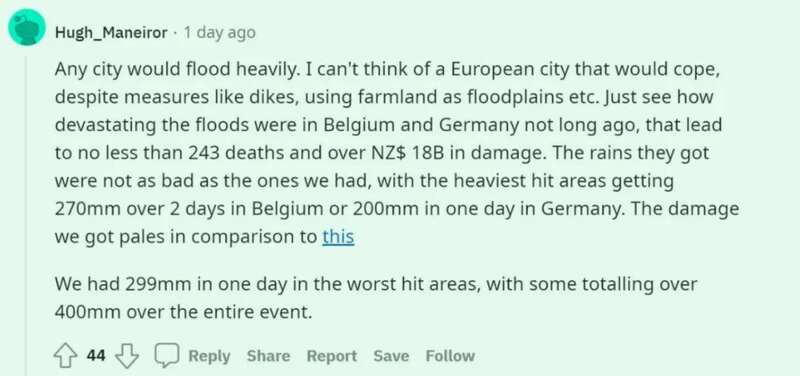

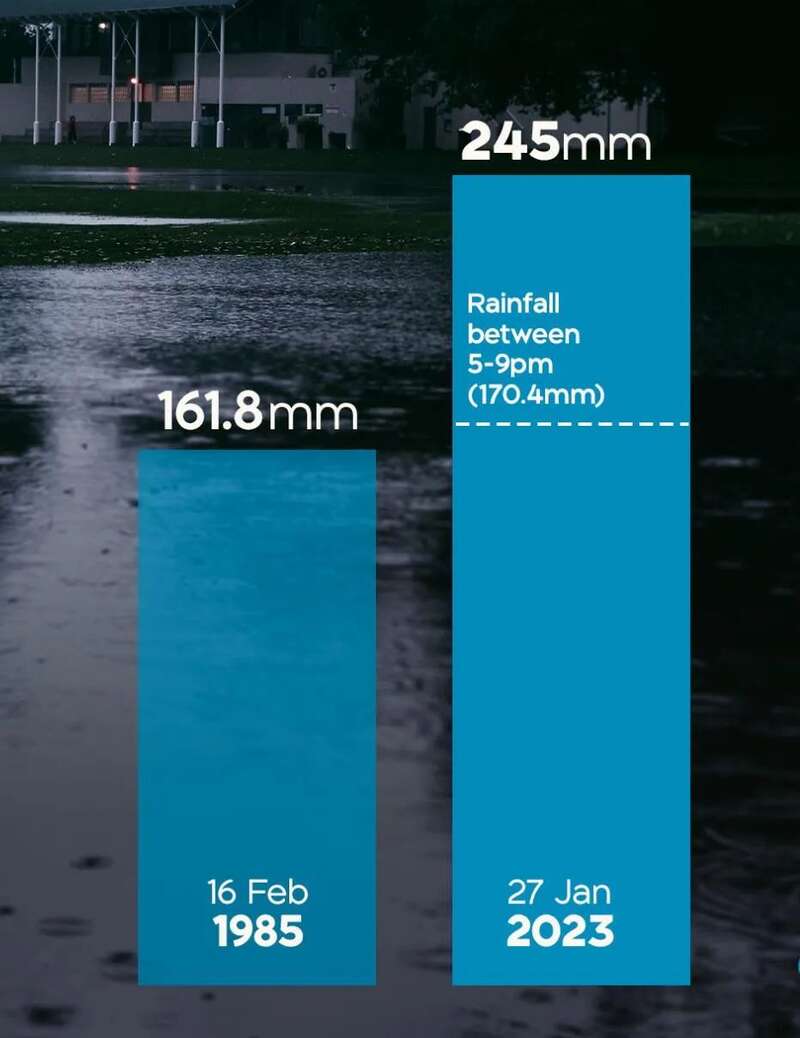

“任何城市都会出现严重的洪水。我想不出有哪个欧洲城市能够应对,看看不久前比利时和德国的洪水有多大的破坏性,导致不少于243人死亡和超过180亿的损失。他们的降雨没有我们严重,比利时受灾最严重的地区在两天内270毫米,德国一天内200毫米。与此相比,我们的损失就显得微不足道了。在受灾最严重的地区,我们一天内有299毫米,有些地区在整个水灾中的总雨量超过400毫米。”

“我想有太多的人不了解这场雨是多么的史无前例。它比奥克兰历史上最高的降雨量纪录高出50%。有几个城市有能力吸收这么多。”

新西兰媒体这几天也开始了讨论:按照这次奥克兰雨量规模,即使升级排洪系统也不会有用。

如果这次的超级雨量意味着气候变化的频率加快,那么未来也只能朝着更加海绵的方向发展,把多余的水用市区的“海绵”地块给吸掉。

希望这次水灾之后的讨论,

能够凝聚一些共识……