本文来自微信公众号:知著网(ID:covricuc),作者:阿列克谢,原文标题:《我在大理上网课:赛博时代的新型隐居》,头图来自:视觉中国

年末不断变化的疫情形势打乱了高校的教学安排,一些大学生在离校后没有立刻回家,而是选择与同学朋友结伴去往云南大理,以旅居的形式完成最后一个月的线上教学。

旖旎的景色,多元的文化与较低的物价是大学生们选择来到大理上网课的理由。下了课炒几个小菜,就着暮色和朋友在湖边散步,手里的众多DDL似乎也不那么紧迫了。

在迷茫与仓促中,2022年即将迎来结尾。大理的山与海,对于自身岌岌可危的精神状态无疑是一种救赎。

去大理上网课是否称得上是赛博时代的新型隐居方式?我们又该向何处去寻心中的那片山与海?

赛博时代的隐居

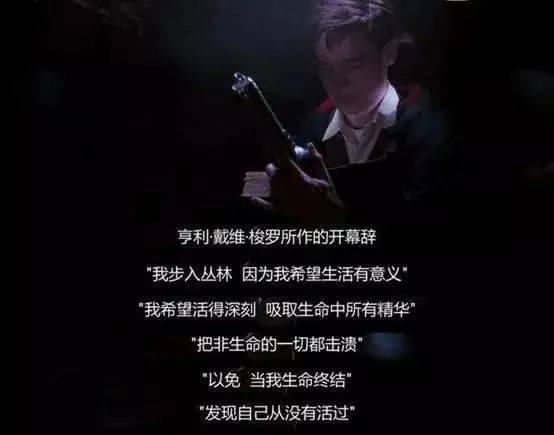

1845年,28岁的梭罗在瓦尔登湖畔花费28美元建起了一座木屋,并在那里度过了两年的隐居生活。百年来,瓦尔登湖成为了人类回归自然的经典意象,受困于现实的人们总喜欢效仿梭罗,心灰意冷了便找个密林一钻。

大理则毫无疑问满足了国人对于“瓦尔登湖式”的归隐地的全部想象:没有高楼、地处边陲、有山有水。背包客、嬉皮士所带来的的异质性文化在苍山洱海间交融碰撞,最终形成的文艺气质让大理成为了所谓“诗与远方”的代名词。

尽管“大理”已经被升华为一个诗性的符号,但最近来到大理上网课的大学生们所追求的或许并不是梭罗式的隐居。

梭罗式的隐居是一种对于资本主义物质文明的厌弃,他希望用自己的双手改造生活,让劳动重新属于自己。梭罗所逃避的是一种被过多欲望所异化的生活,因此他的隐居最终导向的是现代性的反面。

推动他们落脚大理的正是这样一个朴素的道理:既然自己可以随时随地建立起与日常事务的连接,为何不选一个能让身体感到舒适的地方待着?

在大理上网课的大学生们从来不拒绝现代性,甚至可以说Wi-Fi和外卖软件是他们生活得以维持运转的基础设施。他们也并不打算长期坚持,因为大学生的脱产性与终将结束的线上教学让这种生活方式的持续性显得可疑。

但他们的尝试无疑是为狂飙突进的现代社会提出了一个有意义的问题:在“反连接”变得愈发困难的赛博社会,我们怎样给自己的身体寻得一片安宁?

大理的社区文化:一种在地的连接

来到大理上网课的大学生们用全新的连接方式过上了独属于赛博时代的隐居生活。

事实上,在他们到来之前大理早已生活着一群心怀梭罗理想的隐居者。正是他们的存在,大理才会在国内众多旅游小城中显得如此特别。

上世纪八十年代,一些外国旅行者建立了大理最初的社区。三十年间,无数对自身生活不满意的城市人抱定了某种理想,在与城市决裂后来到了这个洱海畔的小镇,他们希望在这里过一种不物质的、没有固定标准的生活。

《仿佛若有光》一书记录了十四位新移民在大理生活的故事,他们的职业各不相同,有诗人、导演,也有教育家、农人,但却对生活有着近似的态度。

《仿佛若有光-大理访谈录》

大理社区的居民自发地建立了登山小组、机车小组、打毛线小组等众多生活小组,整个人民路就是一个大会客厅,四处都有人招呼你坐下来喝茶聊一聊。有段时间,他们瞧不起抽中华的人,甚至建立起了针对物欲的“反向歧视”。

用旅行作家许崧的话来说,全国只有一个社区,而这个社区在大理。

书中所描绘的大理社区,仿佛是只存在于文学作品中的桃花源。一群对于生活有近似追求的人,在“小国寡民”的环境中复原出了已经被现代化所摧毁的生活方式。

梭罗在《瓦尔登湖》里写道:“城市是一个几百万人一起孤独生活的地方。”他害怕这种孤独,所以他索性搬到湖畔的小木屋里生活。贴近自然,却不意味着隔绝于人。梭罗仍旧喜爱与猎户与农户交际,并与他们成为了亲密的朋友。

大理社区的居民们未必都读过《瓦尔登湖》,但他们的确在生活中实践着梭罗的理念。大理不是一个能挣很多钱的地方,但在这里,人与自然,人与人之间存在着最真实的连接。

与来到大理上网课的大学生们不同,他们的隐居是在地的,无论是心灵上还是肉体上都与城市完全断开了连接。在大理社区,人们降低了对于物质的追求,并将这部分精力用于自己真正想做的事情上。

这种隐居不是叶公好龙式的追求诗与远方,而是真的能放弃一线城市的稳定收入与体面生活,来到大理做一些一直想做却没机会做的事情。

2016年之后,大理的房价开始快速上涨,洱海景区也迎来了长达数年的整治。一些人上了山,一些人转了行,也有一些人永远地离开了大理。

大理社区的隐居故事就像一个没有讲完的现代寓言,永远吸引着对于城市生活感到不满的年轻人前来填补结尾。

隐居,一种“步入丛林”的勇气

梭罗曾说,大部分人都生活在平静的绝望之中。因此无论是进行符号化实践的大学生们,还是希望创造一个桃花源的大理社区居民,都在用着自己的方式尝试“出走”。

永不停歇的现代化进程削弱了社会联结,将人从工作场所、亲密关系、友谊、亲情等集体场景中抽离出来,这些社会过程导致了超越个体情感体验的孤独在社会层面中的普遍弥漫。

大学生们渴望与同龄人产生更多的社会连接,中年人怀念过去简单而亲密的人际关系,

因此大理作为一个前现代化的完美象征,自然而然地寄托了人们最多的幻想。鸡犬相闻,田园牧歌的生活之于孤独生活在城市里的现代人,就如同瓦尔登湖之于梭罗。

出走大理,和中年人将微信头像换成山水林湖在本质上是相同的。明知永远无法逃离现代生活,却还是对此存着一丝浪漫的想象。

因此梭罗的《瓦尔登湖》成为了不少中年人的床头书,美国19世纪中叶的快速工业化、城市化对人们心灵的冲击如今正在另一块土地上普遍地发生。

生活在城市里的大多数人不会选择到大理隐居,也不会真如媒体报道的那样去鹤岗买房,更多的人寻求在城市化、现代化的框架内解决精神危机。

豆瓣知名小组“FIRE生活”拥有超过22万成员,小组的核心理念是降低物欲,过极简生活来迅速攒够一年生活费的25倍。“FIRE”即为“财务独立,提早退休”的英文缩写,讨论攒够退休钱后的定居地是组内最常见的话题。

相比于直接的隐居,FIRE似乎是更有可行性的一种生活方式。尽管温铁军与陆铭各自的支持者仍在就“大国大城”问题争论不休,近三十年来无数年轻人已经用脚做出了自己的选择。

城市的高收入对应着高支出,FIRE的实践者们试图通过降低物欲在城市中完成一定的资金积累,从而达到提前退休的目的。这样的生活方式虽然与梭罗式的隐居相去甚远,但已经算是一种现代化框架内退而求其次的自我救赎。

FIRE运动的兴起,说明人即使是生活在水泥都市中,也具备着步入丛林的可能。

来到大理上网课的大学生们虽然并非FIRE理念的信徒,也离真正的隐居状态差的很远,但他们的实践起码证明了一件事:现代化未必是人类逐渐远离自然的过程。

互联网的发展使得越来越多的工作可以在线上完成,如今大理新移民可以从事的工作类型相比二十年前一定是极大丰富的。即使不经历在城市FIRE的过程,目前大理的工作机会所提供的物质条件也足以满足一部分人生活所需。

可以想见,随着赛博化的不断推进,隐居大理的门槛还将会持续降低。一个人是否“步入丛林”将更多取决于人的内心,而不是现实社会加诸的客观条件。

正如《仿佛若有光》的作者黄菊所说:“大理不是桃花源,任何时代也不是桃花源,它是你内心的某个时刻和某个状态,你就是桃花源。”

当一个人怀揣去大理就能改变生活的想法来到洱海湖畔时,穿透高原云层的阳光不会给他答案,因为他只是沉溺在出走的浪漫幻想中。

梭罗与大理社区真正想告诉人们的是,钢筋水泥构成的社会也可以是一片试验田,当你对于生活感到不满意时,试着停下手中那些“应该做”的事,而去做一些你真正“想做”的事。

无论任何时代,步入丛林都是一件需要勇气而又十分必要的事。

本文来自微信公众号:知著网(ID:covricuc),作者:阿列克谢