暗杀元素,是当代流行文化中的一个核心。

不论特工电影里的固定环节,还是电子游戏里的“潜行-暗杀”标配玩法,这个黑暗而血腥的操作,已经成了国际文化工作者调动观众好奇心的灵魂调味料。

从《杀手》、《刺客信条》到《最后的生还者》,暗杀已经成了当代游戏战斗系统的标配和基本卖点。

长期以来的岁月静好,让我们潜意识里总会把暗杀这件事当作文艺作品的桥段、历史的记忆,总觉得它是逝去的东西,离我们很远。

但事实上,从今年7月安倍晋三遇刺,到阿根廷副总统克里斯蒂娜被人用枪指头、美国众议院议长佩洛西遇袭,再到前两天巴基斯坦前总理伊姆兰·汗遭枪击受伤。

多位国际政要遇袭的头条新闻,总会令人担忧——

一连串外国政要遭遇暗杀的背后,我们正面对怎样的未来?

政治暗杀,作为政治暴力的组成部分,指的是出于政治目的而策划的秘密谋杀计划,实施者期待通过对特定个体的肉体毁灭,进而促进或阻止社会中政治议程的发展。

美国西点军校反恐中心,在2015年发布的报告《政治暗杀的基本原理- The Rationale of Political Assassinations》中指出:

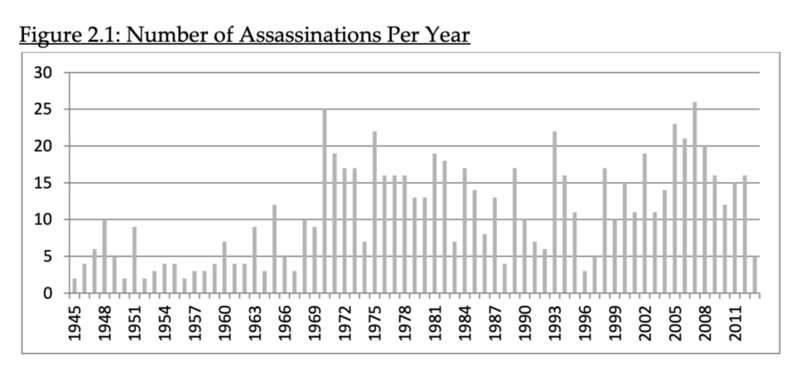

通过分析758起政治暗杀样本,他们发现1945年至1969年,每年平均有5名政客死于暗杀。而从上世纪70年代开始,这一数字开始激增——1970年至2013年间,每年因暗杀而死的政客达到14.48人。

图片来源:《The Rationale of Political Assassinations》

比如,他们认为20世纪70年代初的政治暗杀增长,是中东冲突带来的能源危机以及高通胀所导致的连锁反应。认为20世纪90年代中期的上涨,是受东欧巨变影响的结果。而21世纪初的激增,则是因为美国在中东一系列战争所导致的政治动荡。

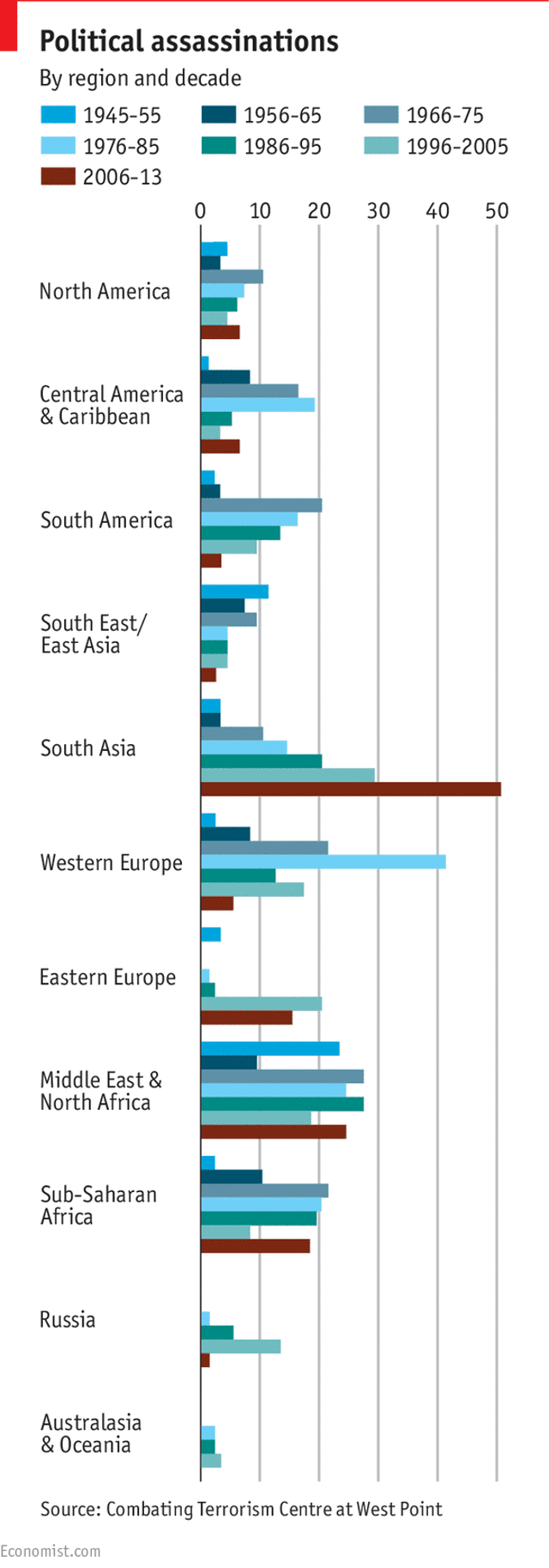

1945-2013年全球政治谋杀趋势图

图片来源:经济学人

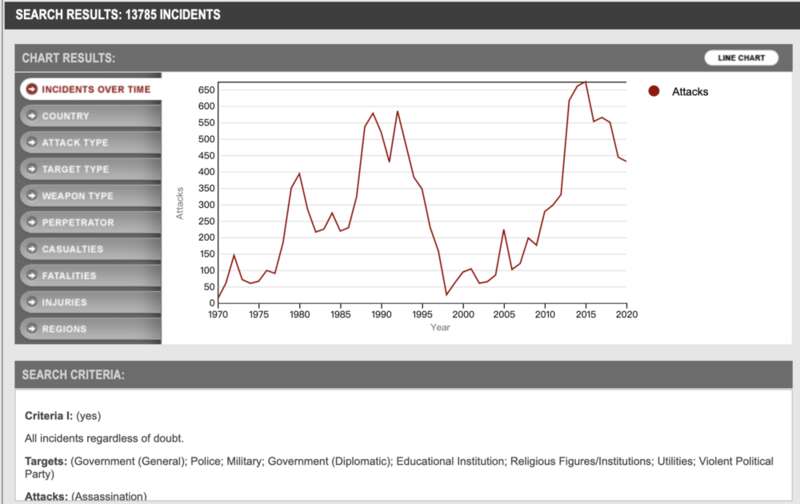

如果你觉得上面的数据有些老不够有说服力的话,那么来自马里兰大学全球恐怖主义数据库 (GTD)的数据,一定会让你更直观地感受到政治暗杀的加速。

单从数据图表现的状态来说,当代政治暗杀的案件数量已经超过20世纪70年代的峰值。再结合近两年不断成为新闻头条的政要遇刺案,让很多专家都在担忧世界正在面临新暴力时代。

由于该数据库目前仅仅更新到2020年,所以其中暂不包括近期的案件。该数据图,是以最严格的筛选方式得出的数据,其中不包含挪威于特岛、新西兰基督城那种出于政治目的武装突袭,就是为了表现最狭义的“政治暗杀”趋势。

情报与安全咨询公司苏凡集团(Soufan Group)的研究主管Colin P. Clarke认为:目前针对政客的暗杀事件的增多,一方面是由于恐怖组织的策略转变,另一方面则是技术门槛的降低,让暗杀武器更易于获得也更致命,无论是针对委内瑞拉总统马杜罗的无人机袭击,还是杀死安倍晋三的手工枪都揭示了这一点。

除了以上两点之外,更重要的是,更多的人开始加入政治暗杀的行列,他们不是西方刻板印象中恐怖分子的模样,而是在他们身边的极端分子。

美国,是观察目前政治暗杀浪潮中最鲜明的样本:

2019年2月,一位信奉“白人至上”的美国美海岸警卫队军官,因为企图暗杀美国民主党高官而被捕。

2020年,美国执法部门破获了一起企图绑架密歇根州州长Gretchen Whitmer的阴谋。同年7月,一名反女权主义者袭击了美国地方法院法官Esther Salas的家,杀死了她的儿子。

2022年6月5日,68岁的退休法官John Roemer在家中被处决式枪杀,警方在击毙凶手后,发现一长串写有美国高官名称的暗杀名单。同月,一名企图暗杀美国最高法官的男子被捕。

2022年7月初,美国众议员普拉米拉 · 贾亚帕尔在家门口被死亡威胁。同月,纽约州议员李·泽尔丁遭遇利器袭击。

上面罗列的这些案件,只是美国近两年暴力政治的极小部分。

据统计,在2017年,美国国会议员遭遇的威胁事件为3939起,2021年这一数字飞速增长到了9625起。但这种暴力隐忧不仅仅在高官身上,就连负责投票的公务员也感受到了压力,77%的相关工作人员,认为这些年对他们的威胁正在与日俱增。

面对这种威胁,美国众议院最近为每位议员提供1万美元的资金,让他们升级家庭安保系统。这个听上去就像是电影情节的新闻,可以称得上是美国政治步入暴力深水区的一个注脚。

那么,是谁对政客发起攻击呢?

Anti-Defamation League调查显示,在过去10年,美国出现了至少450起政治谋杀案,其中伊斯兰极端分子犯下了20%的谋杀案、“左翼极端分子“犯下了4%的罪案,而剩下的75%的政治谋杀案,全部由极端右翼分子犯下。

所谓极端右翼,在政治学的定义里很复杂。但从流行语境来讲,他们大多是带着排外、极端民族意识的支持者,2021年占领国会山的特朗普支持者,大概是极右翼团体的典型画像。

他们认为现代的西方民主国家已经陷入了腐败和无能的泥潭,变成了一个由民主党人、犹太人、崇拜撒旦的恋童癖(希拉里的披萨门)以及蜥蜴人(美国传统阴谋论)组成的邪恶政府。因此,真正的爱国者要站出来推翻它,重新建立一个新的、完全由白人主导的政府。

这张著名的照片,很像是1978年反乌托邦小说《绞索之日》描述的画面。

但遗憾的是,极端分子的冲击,不仅仅只存在于美国。

在英国,两名议员被极端主义者刺杀:其中一位在脱欧公投前几天,被一名极右翼极端分子杀害;另一位则是在去年被一名圣战主义者刺杀。

在德国,2021年出于政治动机的犯罪数量为55048起 ,相较于2020年增长了23%。其中反犹太主义犯罪上升了29%,达3027起。

...

愈演愈烈的政治暴力事件,展现出了时代的创面,一个曾经我们理解的秩序的、安全的、进步的旧世界,似乎正在逐渐崩塌,取而代之的,是一个暴力血腥的未来。

但,事情是如何发展成这样的?

我觉得想要搞清这件事,得先从理解极右翼的愤怒开始。

作为“90后”,我记得我在我的学生时代里,见过和听见最多的两个词:除了素质教育,就是地球村和全球化,虽然在那时,这俩词我们都没搞懂意味着什么,但在宣讲里它们都是好东西,是未来的趋势。

随后的事大家都知道了,我们的生活变好了,似乎一切都像允诺的那样,你好我好大家好,其乐融融一起挽手走向新时代,人类社会从此告别纷争。

但,遗憾的是,有一批人很不满,那就是西方的中下层蓝领。

在过去40年,经济的高速发展在创造繁荣的同时,也拉大了全球性的经济不平等——贫富悬殊。而当情况变成富人越富,穷人越穷的状况被不断强化的时候,经济问题又会转化成政治问题。

虽然有研究表明,是科技与技术给他们带来了更为深刻的影响,但还是会有很多失意者会把人生不如意、工资停滞与失业归罪于全球化,认为是他者抢走了自己的生活,政府同流合污,不为民做主。于是这种愤怒就演变成了政治能量,把右翼政党选上了台,期待希望重新关起门来生活。

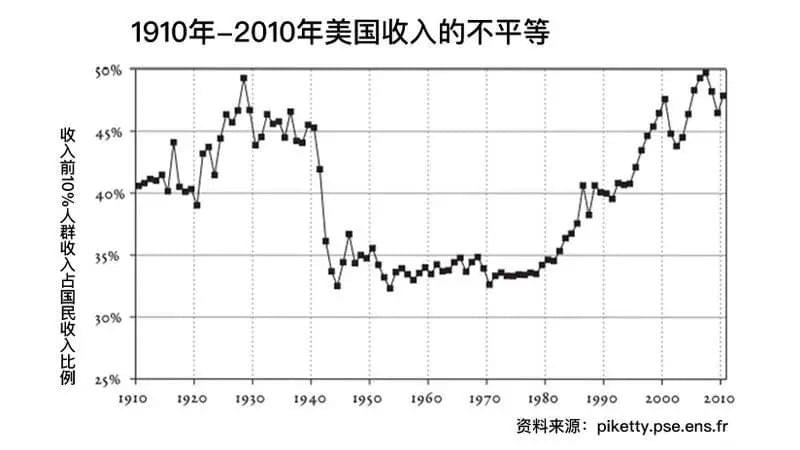

20世纪初,收入前10%的美国人收入,占国民总收入的4、50%左右,随后这个比例不断下滑,但从20世纪80年代开始,这一比例开始回升,到了21世纪初,这一比例又回到了50%左右。

除了经济层面的愤怒,文化层面的变化也加深了这一点。

被加速的移民趋势,也使文化冲突变得明显,比如互联网流行的“人口大取代理论”激发了一部分人的危机感,同时也让“激进的极右翼分子”对自己的暴行充满了偏执道德使命感:

无论是在于特岛枪杀左翼政要后代的布雷维克,还是基督城的塔兰顿,抑或是今年得州小学的拉莫斯,他们在执行屠杀的时候,都充满着一种拯救民族的情绪。

“凭什么我很努力还没法逆天改命?凭什么我在家门口还要受‘外人’的气?凭什么政治家面对问题反应慢?”这些疑问,几乎是极端主义愤怒的核心,虽然听上去是两件事,但它们都指向同一个问题——不公平。

比如,欧美目前极右势力流行的Accelerationism理论,就是出于人们对政府调节不公平能力的失望,从而产生的毁灭愿望。简单来说,他们认为现在是个不去硬重启,就会一直死机的情况,所以该理论的信奉者希望通过像政治暗杀的暴力手段,来将现有社会踹翻重来。

2017年12月,白人种族理论家理查德·斯宾塞,参加了一场反移民游行。

此外,从更宏大的角度,极端情绪的由来,是一种发展过程必然。现代生活让个体变主体,每个人都成了孤独的原子,在这种漫长的漂泊与游荡之间,选择拥抱同温层,维护来自“想象共同体”的理解与温存就成了现代人的必选项。

不过遗憾的是,网络同温层有可能会让人感到安慰,也有可能让人变得狭隘,以至于我们总能在新闻里看见某某极端主义者在某某论坛冲浪,不断受其中思想浸染,最终成为恐怖杀人犯的情节。

政治刺杀激增背后的极化局面,让很多人都联想起了上世纪70年代的动荡。无论你愿不愿意接受这个说法,这就是我们当下面对的状况。

历史学家弗格森在去年著作《末日:致命瘟疫、核灾、战争与经济崩盘,灾难对人类社会的启示》中提到:世界正重回到类似上世纪70年代的乱局,而且这一次危机会比上一次更糟糕。

或许在未来人的历史课本里,我们当下所经历的政治暗杀小高潮和这个时代,只是一个人类文明发展中一个小小的坎坷,它可能是个豪迈的注脚,也可能是一场走向更深刻失败的序章。

但无论是那一种,未来的寥寥数语,都无法概括我们目前身处极化世界的焦虑与悲伤。