本文来自微信公众号:秦朔朋友圈 (ID:qspyq2015),作者:臧否,原文标题:《私人经验与历史表达》,题图来自:《西线无战事》

上月月末,流媒体网飞(Netflix)上线了新片《西线无战事》,这部电影改编自德国作家埃里希·玛丽亚·雷马克的同名小说,并在影史上有多个翻拍版本,其中最著名的一部公映于1930年,由俄裔美籍导演刘易斯·迈尔斯通执导,并荣获第3届奥斯卡金像奖最佳影片。

《西线无战事》原著讲述的是:第一次世界大战期间,保罗·鲍曼和同学参加了德国志愿兵,被派往前线与法军作战。在战场上,他们目睹了残酷的饥饿、血腥和死亡,战争的荒谬无情,让主人公从迷恋战争转向万念俱灭。

需要指出的是,2022年的这版《西线无战事》并非网飞的自制电影,而是像《阳光普照》《饥饿站台》一样属于流媒体购买网播版权,而由德国导演爱德华·贝尔格执导的这版新作,也将代表德国冲击第95届的奥斯卡最佳国际影片。

一

相比于历史上的前作,网飞版《西线无战事》在视觉效果之外,最突出的特点就是标新立异,另有表述。

网飞版《西线无战事》

同样都是一战题材,如果小说会让人想起彼得·杰克逊关于一战的纪录片《他们已不再变老》,那么网飞版《西线无战事》则更靠近斯坦利·库布里克的《光荣之路》以及阿尔贝·杜邦泰尔的《天上再见》,它在情节上对原著进行了大幅改动,并不满足于对战场的残酷细节进行刻画,而是更多地表露出对“帝国无义战”的揭示与讽刺。

换言之,网飞版《西线无战事》不满足于述而不作,而是直接夹叙夹议。也因为这个原因,一些原著党会感到不尽人意,进而对这部电影的取向进行贬低,令人想起近年国内舆论场甚嚣尘上的所谓“夹带私货”的讨论。

但在我看来,从与原著精神的契合度上,新版《西线无战事》不仅没有离题,而且走向了深化,就像小说序言形容的那样:

“这本书既不是一种控诉,也不是一份自白。它只是试图叙述那样一代人,它们即使逃过了炮弹,也还是被战争毁灭了。”(朱雯译本)

回到大导演库布里克1957年的经典《光荣之路》,同样是一个虚构的故事,但普通士兵在政客指令下的命如蝼蚁,却丝毫不是虚构的。

《光荣之路》里的法国准将

《光荣之路》最窒息的一笔在于:当送死任务布置下来后,无论准将还是上校,一开始的本能都是拒绝。但他们作为军人的专业性,终极抵不过官场晋升的权力欲,不是败给威逼,就是降服于利诱。

库布里克就是要在电影中全程再现“缴械”的过程:在炮灰们的命运面前,大人物也的确挣扎了,但就一秒。

二

其实无论是网飞版《西线无战事》还是《光荣之路》,古今中外的战争与历史题材,可贵的表达几乎都是“私货”,都是艺术家的主观视角,都来自于私人经验,都是提炼过后的一家之言。

电影没有全知全能还原历史现场的义务,它不是纪录片,也不是备忘录,它的存在是为了高于生活,而不是契合某个未经检验、难以自恰、经不起推敲的“标准答案”。从本质上说,一部作品的私货越多,说明创作者对主题越有思考。

在“经验”一事上,很多人会陷入误区,以为只有亲身经历的才是经验。实际上经验并非一定来自于亲身经历。世上绝大多数的人类经验,你都未曾经历,也无从经历。你听到的、看到的、读到的,原本都是经验的重要组成部分。

如果一代人都需要亲历灾祸才能避免覆辙,那么说明历史教育失去了应有之义,社会发展的道路也会尤其曲折。

遗憾的是,对于在日常排斥严肃讨论与深度思考的人来说,他们的生活中始终缺乏那些不可或缺的经验。这也就不难解释,为什么他们不能够理解并接受艺术家在创作中的表述,原因很简单,那处在他们的经验之外。

凡是不符合其固有认知的,就会被定义为私货。与其说这些人对私货有恨意,不如说他们不愿更新自己的知识系统。比起学而时习,宁可一杠到底。按西班牙哲学家奥尔特加·加塞特的观点,这是智力的反叛,亦是心灵的闭塞。

动辄用“夹带私货”评价文艺创作,无助于全社会基于常识形成共识。

三

试举一些例子。

《细细的红线》《1944》《索尔之子》

美国导演泰伦斯·马力克的《细细的红线》是私货。

它让你全方位地看清底层兵士鲜活的面孔,并意识到浑身颤栗的个体并非冷冰冰的数字后,才又事无遗漏地撕裂他们。创作者不关心太平洋战争的性质,他讲述的只是绞肉机碾压人的过程。

爱沙尼亚导演埃尔莫·纽加农的《1944》也是私货。

它通过双男主的设定告诉你,那一年,一些青年被纳粹强征,另一些青年被苏联强征,双方在国土之上把枪口指向同胞,却不知道该为谁而战,只剩下自相残杀的迷惘,这是爱沙尼亚人的二战。

匈牙利导演拉斯洛·奈迈施的《索尔之子》还是私货,

它借由一个处理尸体到面无表情的囚犯,重现了奥斯维辛的窒息与恐怖,主人公不认为偷藏的相机能记录他们的命运,直到他看到德国男孩的一张脸,他只相信流动的记忆,只有这种东西才能真正对抗遗忘。

如同你被《拯救大兵瑞恩》触动时,并不会关心历史上是否出现过一个美军小分队,按照斯皮尔伯格的编导卡时卡秒地救了那个叫詹姆斯·瑞恩的普通人。

拍私货最上头的,是有着“小塔可夫斯基”之称的俄罗斯导演亚历山大·索科洛夫,他“权力四部曲”的三部,都在讲述20世纪的大人物是如何输掉人生的最大一场赌注——《摩罗神》拍了希特勒,《金牛座》拍了列宁,《太阳》拍了裕仁,索科洛夫镜头中的政治家,充满了脆弱、迟疑与孤独,他拍出了杀伐果决之人的B面。

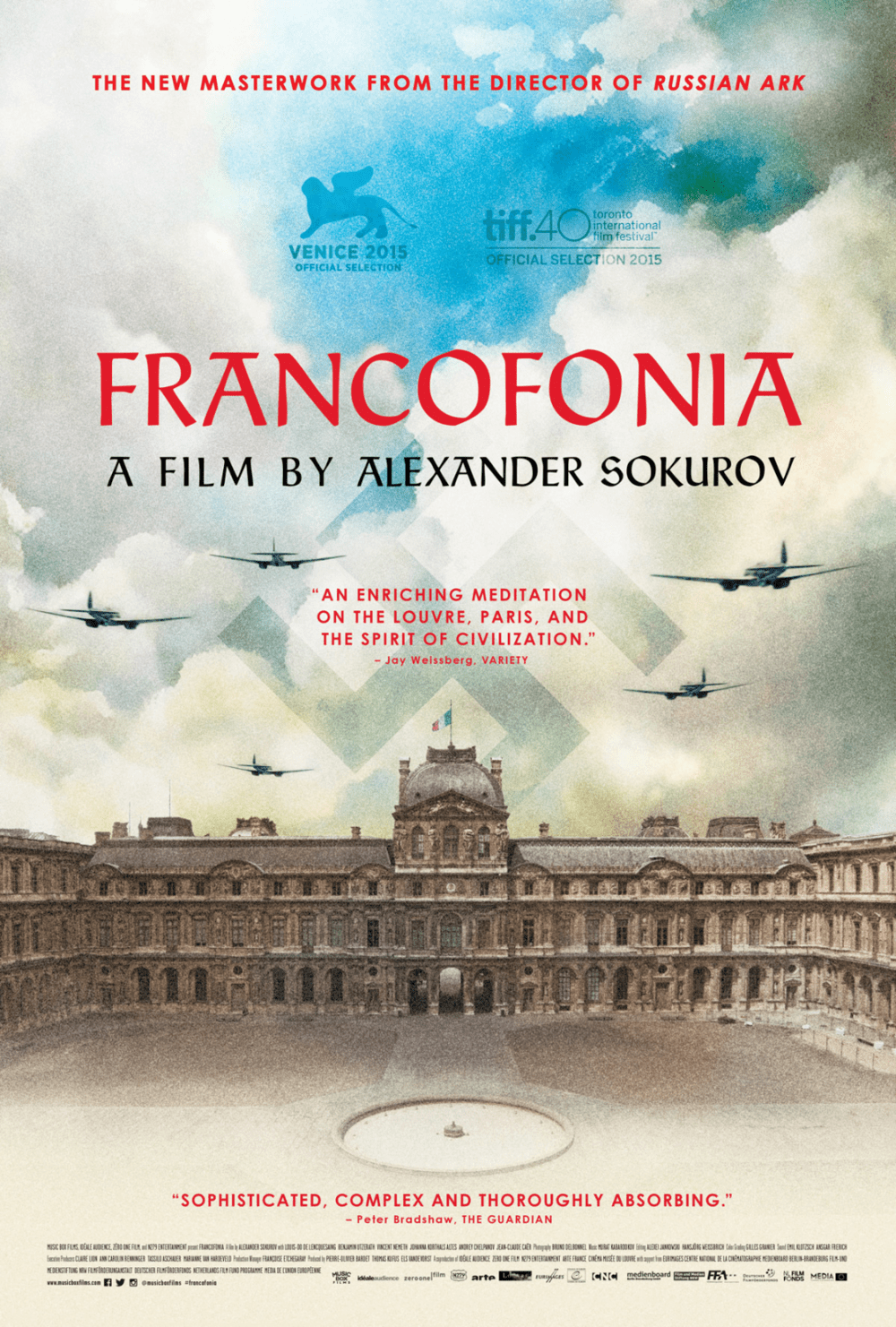

《德军占领的卢浮宫》

索科洛夫最有冲击力的私货或许是2015年的《德军占领的卢浮宫》,在这部多媒体电影里,他继续一份“砸烂历史表面真实,抵达历史本质真实”的创作意图。在索科洛夫看来,碎片化的客观从来无法窥见真相,与其教条地追求客观,不如建构一种精确的主观。

比如,在“法国汪精卫”——84岁的贝当元帅下令投降、建立傀儡政权一节,电影的阐述是“和平总是可以用金钱买到,它的价格永远由买方决定”:

“这场轰轰烈烈的战争在法国悄无声息,法国士兵们纷纷返回家乡。巴黎有数以百计的博物馆、图书馆、剧院、画廊、学校……你会为了所谓的原则,政治信仰和宣传口号抛弃这一切,投身一场殃及整个法国,包括巴黎在内的大战吗?”

以上私货令人耳目一新,不过二战史权威基思·罗威的私货更猛,他在《野蛮大陆:第二次世界大战后的欧洲》中提到,投降的确能让人活命,可它的代价是,欧洲女人开始主动同侵略者发生性关系。在战时挪威,10%的青年女性曾与纳粹发生性关系;在战时丹麦,51%的妇女公开承认,德国男人比同胞更有吸引力。

几十万投怀纳粹的欧洲女性来自社会的各个阶层,这些女性的选择不是因为饥饿、受胁迫或缺乏性爱,仅仅是认为德国士兵身体强壮,极具魅力,相比之下本国男性则太过软弱——“性,象征着欧洲大陆被彻底征服,象征着欧洲男人被阉割。后者已经在对抗德军时证明了自己的无能,现在又因女眷与敌人有染而受到集体羞辱。”

就在索科洛夫镜头中的法国,200万人不是被关押,就是被送走做苦工,剩下的男性几乎全由德国人构成,这使得占领一词开始出现性学内含。法国哲学家萨特曾一针见血地指出:“尽管傀儡政权企图把法德关系视为结合,但在这种结合中,法国总是承担女性的角色。”

《小王子》的作者安托万·德·圣埃克苏佩里也在从军前写过:所有法国男性都摆脱不了妻女侍奉他人带来的挫败感,人们不再说战败与自己毫无关系,而是感到国土沦丧成了生命中不可分割的部分。

就像2020年的法国电影《无声的抵抗》表现的那样,为了重拾尊严,他们冒死加入法国内地军(FFI),1944年6至10月,内地军人数从10万激增到40万,独自解放了整个法国西南部。

索科洛夫镜头中的历史切面

你看,当亡国奴果然是有难言的苦衷,这样一对比,《德军占领的卢浮宫》对历史的解读就显得片面了。不过我真正想说的,并非信导演不如信史家,而是正因为有上述观念的对比,有不同视角的相互碰撞,作为观众的我们才能更为全面、深刻、审慎地看待历史的复杂和人性的幽暗。

而且回过头看,索科洛夫在作品中对历史的理解与建构依然是成立的,艺术家的表达与历史学家的表达并不完全抵消,二者不过是各自侧重于一个史实切面。

换句话说,私货相加才是最好的。如果私货是在普及教育上重塑历史,那当然值得警惕,比如殖民地的修史;可如果只是艺术家的个人表达,私货应当被视为社会的精神财富,多多益善。

我们应当鼓励艺术创作的多元表达,它越百家争鸣,就越利于公众。

本文来自微信公众号:秦朔朋友圈 (ID:qspyq2015),作者:臧否