最近,在我们哲学系的一门课上,我们在讨论什么是特权(privilege)。这时,一个荷兰女生发言:我是纯素食者,我生活在欧洲,我能享用各种各样的纯素食品,这是我的特权!

当时,我有些吃惊——当其他人在讨论“有人喝不到饮用水,有人拧开水龙头就有水”这类基本生存的“特权”时,她提出了一个看似小众但名副其实的特权。

在欧洲,特别是发达的北欧和西欧,大小超市都有专门的素食货架;学校或设置纯素食堂,或在餐厅设置纯素窗口,亦有大量餐厅专门提供纯素食,且卖相精美、花样百出。学校出游统计素食者名单,社区活动为了照顾所有人需求则往往直接全部提供素食。这么说来,生长于斯,对纯素食者来说,还真是一种特权。

素食货架

素食货架图:Shutterstock

在中国和印度文化中,素食一向与美德相连。而在工业革命前的欧洲,由于生产力有限,油脂和糖则一向是美味的代名词。近几十年来,曾长期处于西方文化边缘地位的素食文化终于风靡起来。

图:网络

此种风靡不是一时,而已有代际传承。我的不少朋友成为素食者的故事就很简单——因为母亲是素食者,他们从小厌恶肉类,无法下咽。

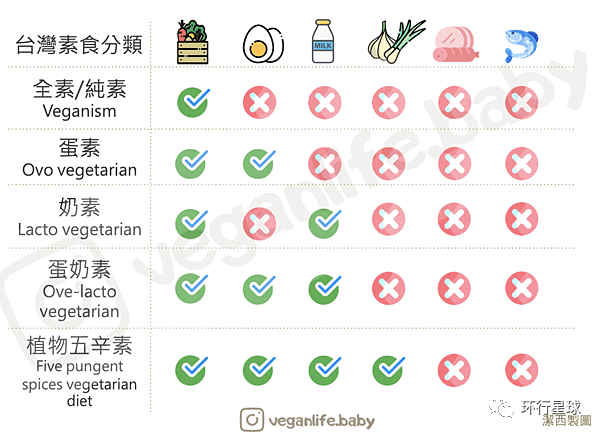

在素食者内部,还存在着一些半自嘲的鄙视链:

动机是动物伦理(即动物和人类有同等的生命权)的素食者骄傲地自别于出于其他动机(比如为了保护环境,为了维持身体健康,出于好奇……)的素食者;

vegan(纯素食者)认为vegetarian(普通素食者,也吃牛奶/鸡蛋/蜂蜜等)应该提高姿势水平;

而在“flexitarian”(弹性素食者)中,不吃鱼的看不上吃鱼的,吃鱼的又鄙视(哪怕是偶尔)吃鸡的;

而纯素食者无疑高居鄙视链的顶层。

素食主义的分类

图:veganlike.baby

不过,这也意味着,纯素食者在吃饭上可能要多费一丢丢脑筋。我的纯素食者朋友曾对我裹了淀粉炸出的(伪)烧茄子惊为天人——“这质地可以用来模仿肉唉!”又对我只用爆香的花椒调味赞不绝口——他每次烹调素肉要倒1/3瓶酱油还没有味道;而在跟我一起探索过亚洲超市里的油豆腐、油面筋、豆腐干丝、百叶结、素鸡、素鸭……后,他开始沉迷亚洲超市、老干妈、香菇酱和实验各种酱油。

在这边,懒人素食者靠超市和食堂就可以满足自己。在西欧和北欧超市,几乎各种肉类都有素食替代,琳琅满目,只有想不到,没有买不到。这些替代品和肉类混在一起的话,不注意还真分辨不出来——它们在颜色和形态上都能以假乱真。植物黄油甚至比动物黄油还多了一重香气。

其实是素食的肉

图:Shutterstock

企业为扩大市场,大力研发科技,不断提高素肉的吸引力,比如让素肉也有微微血色,在煎炸时有“嘶嘶”的声音,更接近肉咀嚼时的口感;让素食牛奶也能像牛奶般质地稠密,能够流淌、结霜和起泡。为了将素食拓展到杂食消费者,越来越多的商家开始用“植物性”(plant-based)而非 “素食”的描述。

商品包装上以“plant-based”命名

图:Shutterstock

我曾经就读的丹麦某所大学有纯素食堂和普通食堂,当时价格均为8.5丹麦克朗/100g(与人民币汇率近似1:1)。由于普通食堂的肉类烹调非常粗糙,经常是一大块肉撒一大把盐就端出来,我和朋友便常年流连纯素食堂。

那里供应八九种沙拉,根据每种蔬菜的味道和质地进行搭配,屡屡让我惊艳。比如,墨西哥莎莎酱配常见蔬菜,混进几根劲道的“小舌头”(扁意粉,Linguine),再撒上几片香喷喷的炸洋葱,妙啊……

扁意粉

图:Shutterstock

不过多数纯素食者们相当享受发掘、试验和制作新的纯素食物的乐趣。自己制作纯素食物往往费时费力。但他们认为,自己制作的食物不仅新鲜、自然,而且味道层次丰富——一言以蔽之,更好吃。

自制豆浆只是入门,自制豆腐是进阶,而自制绢豆腐并以此做出素的布丁才值得夸耀。而像【豆腐放进冰箱冷冻再解冻,质地会更接近肉】这样的小技巧,更是他们的常识。

如何制作豆腐

图:Youtube/NikkiVegan

超市里能买到的seitan(素肉)较贵,自己做会便宜很多:将小麦面筋和冷水混合,加入自己喜欢的豆子、香料或一切,揉成喜欢的形状,然后煎、炸、蒸、煮看你喜好。制作豆浆时残留的豆渣(okara)也可用来制作素肉,可谓完全物尽其用。

制作seitan(素肉)

图:Shutterstock

有的素食者非常较真,曾有人抱怨,在面团里加再多酱油,好像也无法模拟肉类蛋白被煎炸时美拉德反应带来的那种香味。于是,她请教了一位食品科学家,了解了植物蛋白和动物蛋白的区别。然后开始了实验——

她先是将素肉裹在纱布里在滚水里煮了8个小时。但品尝起来不似牛肉;随后,她尝试将素肉放在冷水中煮沸转小火慢炖,还是不似牛肉;最后,她先用大量盐水腌制并冷藏素肉三周,然后扔进蔬菜汤里煮了半小时,最后取出刷油放进烤箱200度加热,半小时后,她确认:这样烹饪的素肉口感很接近牛肉了!

经过一番制作的素食可以媲美真牛肉

图:Youtube@Sauce Stache

现在流行的一种素食主食是tempeh,中译为天贝或丹贝,是一种起源于爪哇岛的发酵豆饼:将大豆或谷物撒上发酵剂并搅拌,在温暖的环境中培养24-48小时。白色的菌丝快速生长,缠绕住豆子。对炸厨房爱好者来说,这简直太奇妙了。随后,或炸或炒或炖,或夹进三明治。

据说Tempeh蛋白质含量惊人,并含有超多维生素B12,被称为素食主食中的“超级食物”,就像藜麦一样。但是,制作tempeh的过程也充满惊喜/吓:发酵时可能会被别的细菌污染长出黑斑,发酵时间过长孢子就死了,发酵时间过短却不能食用……

Tempeh

图:wiki

享用的过程也可能充满惊喜/吓。我曾吃过宛如塑料味红豆糕的素食乳酪蛋糕,也曾猛干一大盘素食千层面感恩人生——肉酱里的千层面往往塌软而成为配角,而素食千层面则会和豆子一起烤得甘脆,伴着一股微焦的香气。

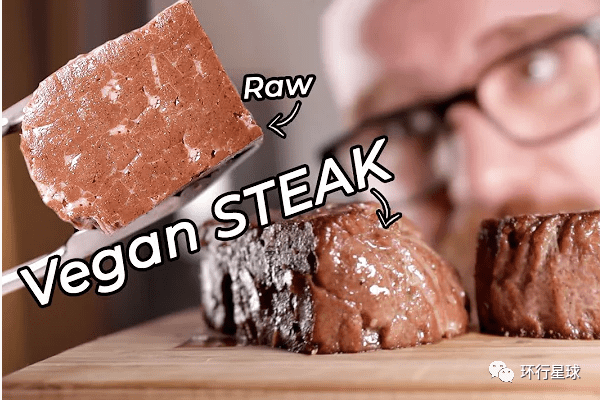

好吃的素食令人念念不忘,但模仿得太逼真时,又令人莫名不安。

在某家餐厅,同行点了一份素牛排。煎炸后那微微翘起的边缘和与牛肉并无二致的口感,让我不断担心是否别桌的真牛排错上到我这儿了……

我曾在豆瓣读到贴子,一位留学生买了素三文鱼,因为它看起来和三文鱼一模一样,十分诱人。她形容其味道是“胡萝卜味的魔芋”。后来,她拌着老干妈吃掉了。

素牛排和真牛排极其相似

图:Youtube/Sauce Stache

我的一位纯素食朋友从他朋友那里学到了一种新食谱,他们称为“碗”(Bowl)。他们迫不及待地邀请我去尝尝:将姜、橙子、香蕉、菠菜、奇亚籽打碎,然后……就没有然后了。

我们最终得到一碗棕色糊糊。它清清凉凉,味道清新,而且饱腹感很好。他也曾经尝试制作素食者永远的神——鹰嘴豆泥丸子(falafel)。

然而几次试验后他发现,许是放的油不够多,自家炸出的falafel永远不如超市买来的香脆可口。从此,他也一并放弃了素kebab事业。

不知该如何命名的纯素糊糊

图:作者

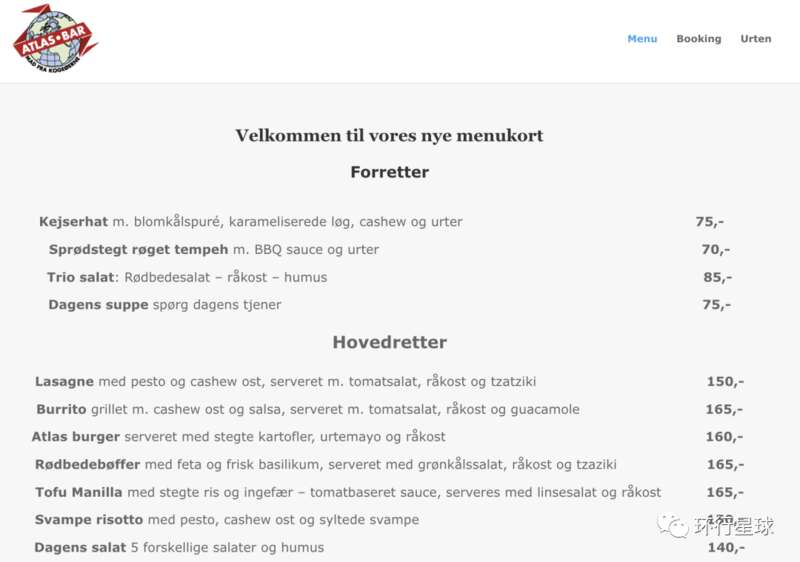

富有的纯素者永远能到餐厅享用美食。纯素餐厅往往装修简洁,配色清爽,食物精美,适合拍照。纯素餐厅往往能“变”出各种蔬菜,让吃草爱好者们心向往之——只是,纯素餐厅的价格也很靓丽。

在丹麦,随便一家纯素bar,一份主菜平均要150克朗(相当于142元)。以至于后来我在塞尔维亚吃到主菜5欧的纯素餐厅时,差点激动落泪。

丹麦一家纯素bar的菜单

图:altasbar

在经济不够发达且长期以肉食为主的东欧,纯素作为文化和商业远远不如在西欧和北欧热门。

是的,纯素是一种文化。

它不仅是一种个人选择,更是一种政治宣言,它与“酷”、“年轻”、“环保”、“高等教育”、“富裕”等自我认同密切相关。而这些认同,都需要以消费行为表达。而这,又引起了素食者中的无政府主义者(vegan-anarchist)的叛逆。他们又批判这种流行文化,称其为素食消费主义。

主菜150克朗的素食bar

图:作者

对素食文化-经济的消费导向的批评,还指向着素食伦理更深层次的危机:

即,在这动荡不安的世界里,欧洲年轻人的素食文化或许是一种情感寄托——通过“吃”,表达他们心中对动物、环境和地球的赎罪,回应那隐隐的文化焦虑,正如比利时人在2020年大量推倒利奥波德二世皇帝的雕像,后者曾在非洲犯下滔天的殖民罪行。

然而,各种研究显示,在植物性食品的产业链中,依然存在着暴力、剥削和不正义

——当西欧和北欧的第一世界公民们享用纯素食品时,产业链的那一端,可能是充当廉价园艺工人的东欧移民,可能是因种植了“不流行的植物”而破产的南美农民,还可能是因单一种植而死去的生态系统……

在这个意义上,正风靡欧洲的素食文化-经济和它许诺的未来之间,还有着极其漫长的鸿沟。