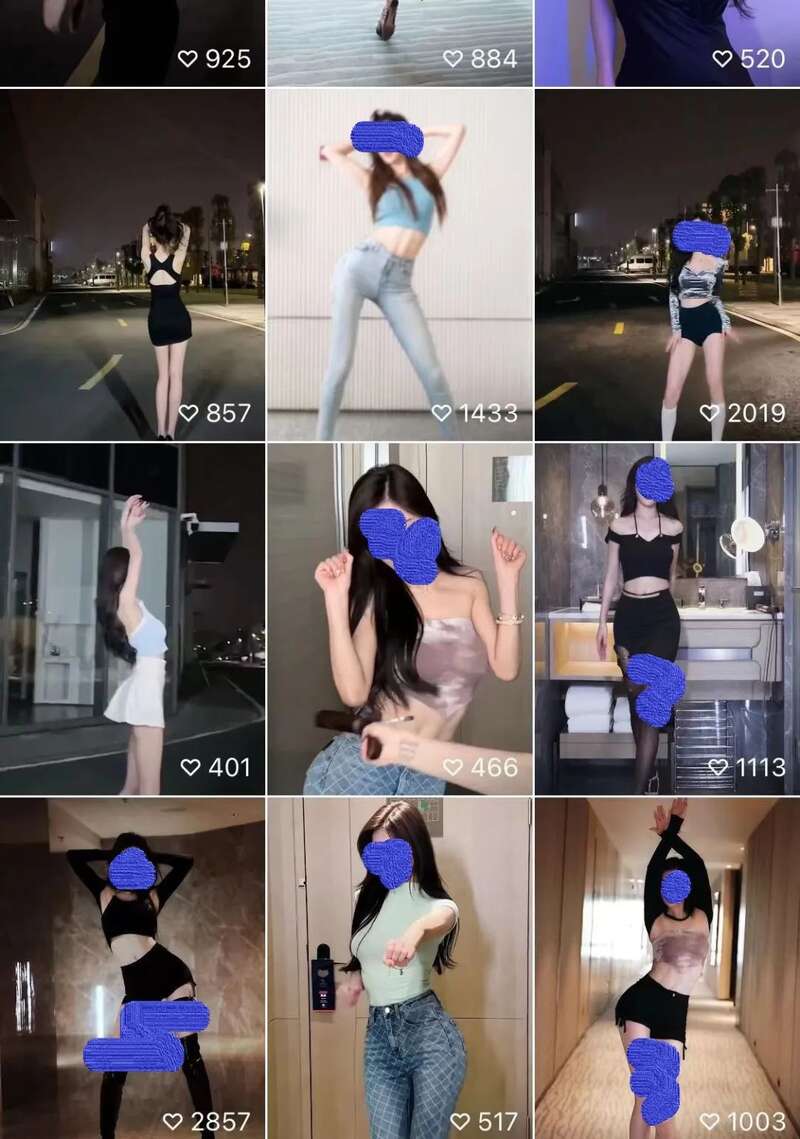

艺术是人类用来排解枯寂的最好手段,而艺术最大的敌人就是陈词滥调。当你的世界中已经只剩下了那些重复的艺术,那你的生活也将陷入一种无以为继的同义反复之中。这两句话,是我在通览过上万名短视频平台上的靓女之后发出的怅语。

太乏味了。这个世界上所有卖弄风骚的视频都在逐渐囚禁我的视觉和兴奋,在一点点压低我上限的下限,下限的底线。我的眼睛记得,在那成千上万个视频中,她们的穿着大同小异,她们的动作互相模仿,她们的媚笑与骚弄在同一种肢体波动的空气里反复、凝结、编织,将我的神经逐渐网罗成了一个欲望中央的孤儿。她们的相同是相同的,而我的希冀相去甚远。

太乏味了。这个世界上所有卖弄风骚的视频都在逐渐囚禁我的视觉和兴奋,在一点点压低我上限的下限,下限的底线。我的眼睛记得,在那成千上万个视频中,她们的穿着大同小异,她们的动作互相模仿,她们的媚笑与骚弄在同一种肢体波动的空气里反复、凝结、编织,将我的神经逐渐网罗成了一个欲望中央的孤儿。她们的相同是相同的,而我的希冀相去甚远。

我想看进去,看深,看浅,再看出来,看到我的灵魂沉醉在我与她的极点形成耦合之后,携带着一缕疲乏的坚硬心满意足的睡去。

我想看进去,看深,看浅,再看出来,看到我的灵魂沉醉在我与她的极点形成耦合之后,携带着一缕疲乏的坚硬心满意足的睡去。 但我失败了。她们几乎已经绝迹。在无数相同的复制品中,我的粉色与黄色的思维站成了一场雪崩下的嫩草,一场海啸中的落叶,成为了绝望中的绝望,苦闷中的苦闷,疲软下的疲软。

但我失败了。她们几乎已经绝迹。在无数相同的复制品中,我的粉色与黄色的思维站成了一场雪崩下的嫩草,一场海啸中的落叶,成为了绝望中的绝望,苦闷中的苦闷,疲软下的疲软。 我感到一丝无聊。我察觉到自己的世界正在她们的夹缝之中矮化成了一尊侏儒般的矮马。我在月下哭泣,在月光中一遍遍地朗诵诗人布罗茨基的句子,“我是一具被罐装欢乐而征服的血肉。”

我感到一丝无聊。我察觉到自己的世界正在她们的夹缝之中矮化成了一尊侏儒般的矮马。我在月下哭泣,在月光中一遍遍地朗诵诗人布罗茨基的句子,“我是一具被罐装欢乐而征服的血肉。” 我也很恨自己,十四岁那年过早的情伤让我对社会上女伶都多出了一份馋妄。我把自己的文字和百度网盘里百分之九十的空间都留给了异性,在过去的岁月中与自我的迷茫时,一次次的打开去探索自我与凡俗之间最紧密的联系。我是可耻的。

我也很恨自己,十四岁那年过早的情伤让我对社会上女伶都多出了一份馋妄。我把自己的文字和百度网盘里百分之九十的空间都留给了异性,在过去的岁月中与自我的迷茫时,一次次的打开去探索自我与凡俗之间最紧密的联系。我是可耻的。

亚德拉罕曾经在风中扯下自己内裤并向着城市中央奔去,因为他感到了生活的乏味。荣获过数次世界大奖的化学教授在清晨痛饮了自己的研究制品,因为世界迟迟没有发明出他所需要的仪器。

亚德拉罕曾经在风中扯下自己内裤并向着城市中央奔去,因为他感到了生活的乏味。荣获过数次世界大奖的化学教授在清晨痛饮了自己的研究制品,因为世界迟迟没有发明出他所需要的仪器。 海是蓝的,但只有水手才知道它的乏味;天是大的,但只有鸟儿才明白高空的遥远。枯竭是因为水流过后的河道形同大地,干瘪是因为膨胀之后没有一个坚挺的内在。

海是蓝的,但只有水手才知道它的乏味;天是大的,但只有鸟儿才明白高空的遥远。枯竭是因为水流过后的河道形同大地,干瘪是因为膨胀之后没有一个坚挺的内在。 我的遗憾只存在于自己对于自己的需求没有成为表达者的可能,所以我只能接受表达者所带来的灌输。

我的遗憾只存在于自己对于自己的需求没有成为表达者的可能,所以我只能接受表达者所带来的灌输。 创新和发明可以解救苦闷。但苦闷并不具备自身的创造可能,我们是被动的。在现世的条例之中,我们大多数时候只能成为一个观众,去阅读,去接受,去感知,去观赏,同时也应承着她们所带来的乏味、空虚、粗粝、寡淡和陈腐。

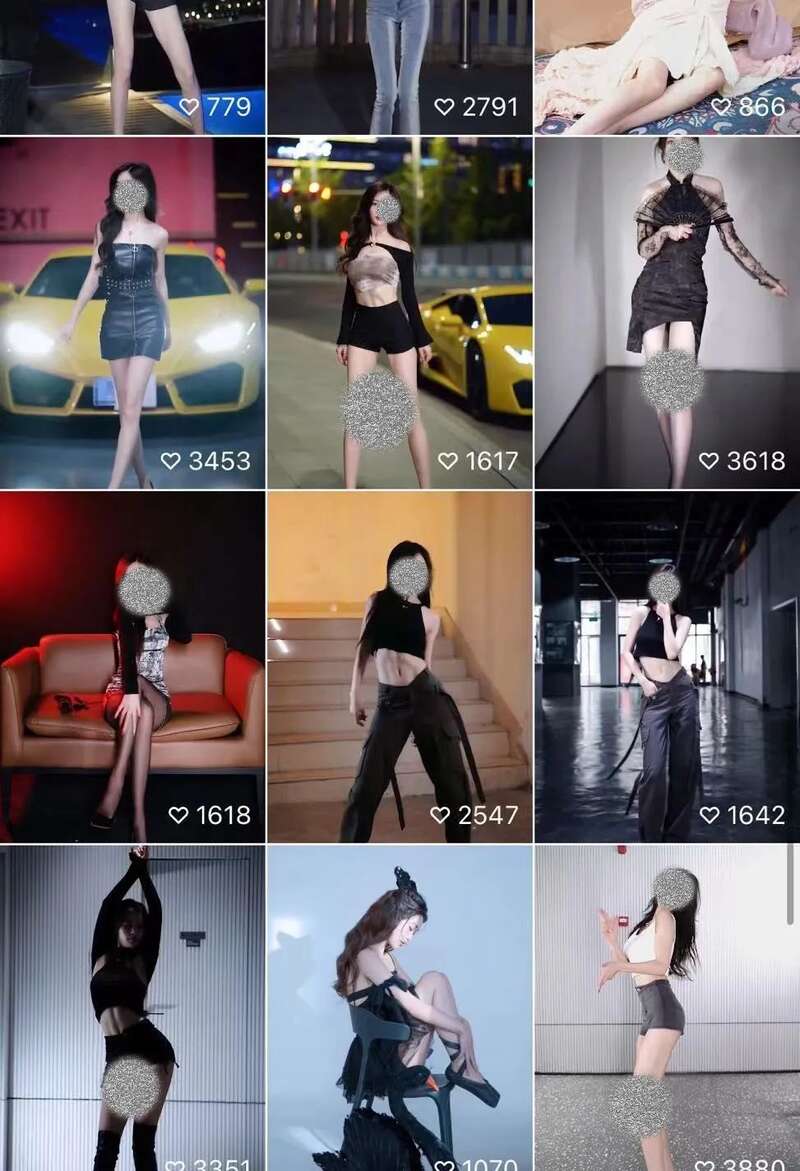

创新和发明可以解救苦闷。但苦闷并不具备自身的创造可能,我们是被动的。在现世的条例之中,我们大多数时候只能成为一个观众,去阅读,去接受,去感知,去观赏,同时也应承着她们所带来的乏味、空虚、粗粝、寡淡和陈腐。 但我明白,实际上她们无论怎样也从未偏离我心中对于她们的幻想。不论她们如何生长,如何行动,如何将自己的美貌置于一种同质化的反复之中,她们仍然还是一种批量生产的菩萨。

但我明白,实际上她们无论怎样也从未偏离我心中对于她们的幻想。不论她们如何生长,如何行动,如何将自己的美貌置于一种同质化的反复之中,她们仍然还是一种批量生产的菩萨。 她们依然会成为贾平凹的《废都》之于我而言一样的启蒙,去启蒙下一代在床榻上偷光的赤子。只是,这一切已经显示出规则的东西,在我看来均已孕育着苦闷。

她们依然会成为贾平凹的《废都》之于我而言一样的启蒙,去启蒙下一代在床榻上偷光的赤子。只是,这一切已经显示出规则的东西,在我看来均已孕育着苦闷。 她穿黑色短裙,她和她和她也是;她戴84D的胸垫,她和她和他也是。她跳了一个舞,她告诉她的闺蜜,他的男朋友又学着她去成为她之后再被下一个他模仿后成为再一个她。我带着对世界的热忱,却再也看不清世界的多样。

她穿黑色短裙,她和她和她也是;她戴84D的胸垫,她和她和他也是。她跳了一个舞,她告诉她的闺蜜,他的男朋友又学着她去成为她之后再被下一个他模仿后成为再一个她。我带着对世界的热忱,却再也看不清世界的多样。 我或将会在未来的某一个时间永远放弃自己的这份喜好,从此对频繁的平凡过眼不闻,作为一个无聊的帮凶,或作为一个寡淡的隐士,然后在深夜痛斥世界的沦丧转头又步入另一处平庸。

我或将会在未来的某一个时间永远放弃自己的这份喜好,从此对频繁的平凡过眼不闻,作为一个无聊的帮凶,或作为一个寡淡的隐士,然后在深夜痛斥世界的沦丧转头又步入另一处平庸。 “请记住我吧。”尘土在低语。——彼得.胡赫尔在延绵不绝的同义反复中,我已独酌了太多的空虚。我想起了我住在贵阳花果园的画家朋友告诉过我:一张白纸代表着可能,一张臃肿的包裹代表着无力。我的生活已必然将在这样的环境中持续,并继续嘬饮着这些乏味的视频苟活。但我的激情仍然在歌唱,他唱着希望看到更多的佳作,甚或是一张白纸。

“请记住我吧。”尘土在低语。——彼得.胡赫尔在延绵不绝的同义反复中,我已独酌了太多的空虚。我想起了我住在贵阳花果园的画家朋友告诉过我:一张白纸代表着可能,一张臃肿的包裹代表着无力。我的生活已必然将在这样的环境中持续,并继续嘬饮着这些乏味的视频苟活。但我的激情仍然在歌唱,他唱着希望看到更多的佳作,甚或是一张白纸。