爱尔兰女作家萨利·鲁尼的小说《正常人》,极为细腻地描写了小镇青年康奈尔和玛丽安波澜起伏的爱情,其中有相知相惜的美好,也充满了地域、阶层、性别等构成的“正常”社会权力秩序与精神世界之间的张力。然而和前辈不同的是,千禧一代人没有把爱情当成救赎,他们接受祛魅之后现代人“整个人生都是孤独的”命运,给独立的自我留出了空间。没有什么东西是永恒的,当他们把一切都看成不确定性的时候,自我真的可以成为生命的支撑吗?本文引出的,是答案,更是本质意义上的追问。

本文原载于《读书》2022年10期新刊,授权虎嗅转载,更多文章,可订阅购买《读书》杂志或关注微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),作者:许纪霖,原文标题:《<读书>新刊 | 许纪霖:千禧一代人的怕与爱》,头图来自:《正常人》

一九九〇年前后出生的一代人被称为“千禧一代”,他们出生于二十世纪末,成长于二十一世纪初,是新旧世纪之交的一代人,充满了各种迷惘和矛盾。二〇一八年,二十七岁的爱尔兰女作家萨莉·鲁尼出版的《正常人》,荣登《纽约时报》《星期日泰晤士报》畅销书排行榜榜首,全球销量超过三百万册,还囊括了众多图书奖项,成为英国图书奖、科斯塔图书奖有史以来最年轻的获奖者,《纽约时报》称她为“第一位伟大的千禧一代作家”。根据小说改编的同名连续剧,更是受到年轻人的青睐,打破了英国广播公司(BBC)的电视剧网络播放的历史纪录。

为何一位如此年轻的千禧一代作家,会有如此巨大的轰动效应,其作品有可能成为《飘》一般的文学经典?萨莉·鲁尼这本篇幅不长的小说,在一对千禧男女异常纠结的爱恋故事之中,植入了社会秩序的规训、阶层等级差异、都市与小镇等级差异、性别权力关系等多个千禧一代异常关切的主题,将全世界年轻人内心世界的迷茫与挫败、亲密关系的脆弱与敏感、自我认同的丧失与重拾,细腻而温婉地展示出来。《正常人》是一个难得的复杂文本,从中可以解读千禧一代心中与前辈们迥然不同的爱与怕。

书名是Normal People,太有内涵与深度了。何为normal?固然,每一种文明和文化都有自己的价值尺度与主流秩序,形成normal与非normal的区隔,然而,只有到了启蒙运动之后,人成为理性的存在,理性是人之所以为人的唯一依据,normal才演化为福柯意义上的微观权力,渗透到社会每一个角落,内嵌到每个人的心灵,成为一套无所不在的理性秩序,既是社会秩序,也是心灵秩序。

然而,与理性秩序抗衡的,是启蒙运动的另一个面向:浪漫主义。从卢梭到尼采,从情感的人到意志的人,试图突破群体的理性秩序,表现非理性、非normal的自由个性。启蒙运动从一开始,从对人性的不同理解,是理性人还是情感/意志人那里,就埋下了现代人精神世界与现实世界的内在张力,而《正常人》所描述的,正是这一张力在千禧一代人身上的独特表现。

书中的男女主在四年的情感生活之中,经历了三次令人扼腕的分手。这三次分手,细细阅读,都有着非常深刻的文化心理内涵。

第一次分手,发生在高中毕业前夕。康奈尔与玛丽安是学校中顶尖的男女学霸,有着相似的家庭和心理背景:都在非正常家庭出生成长,父亲缺位,从小敏感而孤独、内向又自卑。他俩彼此同情,又相互欣赏,都发现对方是最知心、最让自己心动的唯一“一个”。本来,这样的初恋应该是甜甜蜜蜜、顺风顺水的,偏偏微妙的身份和心理落差,还有性格的因素,演绎成一场曲折反转、凄美动人的苦恋。

![正常人,[爱尔兰] 萨莉·鲁尼 著,钟娜 译,上海译文出版社2020年版<br>](https://i.aiapi.me/h/2022/10/12/Oct_12_2022_22_52_06_5370191146219820.jpeg)

Normal是一组主流价值,也是一套礼仪习俗,顺从normal的,被视为正常人,反之,就是不正常的异端,被排斥在正常生活之外。

玛丽安聪明、傲气、有个性,敢于顶撞老师,与同学格格不入,被所有人视为怪物。玛丽安反抗normal,但又一直期待着被normal接纳,内心充满了焦虑与矛盾。她有着不可抑制的自卑情结,感觉自己不漂亮,又是平胸,比不上同样对康奈尔有好感的“正常”美女蕾切尔。Normal的厉害之处,在于同样规训自己的反抗者,即使极端如玛丽安,其内在价值与自我认同也与那些正常人是同构。她既高傲又自卑,高傲只是其自卑的掩饰而已。有例外才有正常,有叛逆也更显正统。所有的反抗,都进一步强化了这套normal秩序。

在最初的关系之中,玛丽安都是主动一方,主动表白、主动诱惑康奈尔,她想俘获一位“正常人”来获取normal对自己的承认。而在康奈尔这一端,帅气、阳光与温顺的他,在“正常人”阵营中讨人喜欢,却没有人知道,他有一种与玛丽安心灵相契的独特个性,有文青的敏锐和细腻的情感,写得一手优美的文字,但在崇尚棒球和性快乐的“正常人”小伙伴当中,没有一个知音,唯有玛丽安懂他、欣赏他。康奈尔上了她的床,并非贪图她的身体,只是因为都是“正常人”的另类,心心相印。“每次和玛丽安说话,他都有一种完完全全的私密感,他什么都能跟她讲——他自己的事,甚至很怪的事——而她从不会跟别人说,这点他很清楚。和她在一起就像打开一扇离开正常生活的门,把它在身后关上。”

这两个非“正常人”,一个是公开的,一个是秘密的,在校园里面,即便在走廊上相遇,也装作不认识一般,擦肩而过。Normal的强大压力,让他们习惯于屈从,宁愿成为一对有私密感的地下情人。直到有一天,玛丽安在酒吧里面被袭胸,蹲在墙角哭泣,康奈尔看着心疼,当着众人的面,挺身站出来将她送回家。

他们之间的恋情曝光了,康奈尔受到同学的嘲笑。他抵挡不住normal的压力,担心被正常秩序排斥,在最重要的毕业舞会典礼上,不敢邀请玛丽安,而是将蕾切尔作为自己的舞伴。可怜的玛丽安为这场舞会组织了筹款,预定了场地,竟没有一个男生邀请她参加,连向她表白过爱情的康奈尔也畏缩了。她深感屈辱,在家沉睡了十三个小时,从此不去学校。

玛丽安和康奈尔究竟是被normal排斥,还是自我排斥?康奈尔后来才明白,其实同学们都知道他俩遮遮掩掩的关系,只是作为笑料,其实并不在意,是他们自己太在意了,唯恐被视为另类。是的,不是别人,正是自己将自己视为了异端,在normal面前,两人的区别,只是康奈尔采取了屈从的姿态,而玛丽安采取了反抗的方式,但他们的内心世界,都与这套normal同构,强烈的自卑感,活生生拆散了彼此深爱的恋人,这是他们的第一次分手。

玛丽安和康奈尔都考入了爱尔兰的最高学府圣三一大学。从偏远的小镇到首都都柏林,两个学霸的命运发生了逆转。中产阶级家庭出生的玛丽安奔放自如,在校园里如鱼得水,一众男生围着她、追求她,而单亲家庭出生的康奈尔,习惯的是小镇那种封闭的熟人圈子,一旦来到大都市的陌生人氛围,他的内向与腼腆让自己处处感到压抑和拘谨。

他们在酒吧里再次相遇,是玛丽安大大方方地将他介绍给同伴,并且将他引入了朋友圈。虽然已经分手,但初恋的情感依然让两人彼此思念,怕失去对方,又怕失去自尊,小心翼翼地试探重新启航的底线。

他们终于重归于好,让关心他们的读者观众松了口气。然而,爱情的小船又一次说翻就翻,而且是那样地不可思议。康奈尔因为失去了打工的机会付不起房租,本来只要告诉玛丽安,她会欣然接纳他一起同居。偏偏康奈尔的自卑让他过分地自尊,期待着玛丽安主动邀请他,而她却以为他回家居住,是另有所爱,将再次抛弃自己,一番言不由衷的对话之后,竟然鬼使神差地第二次分手了。

康奈尔哭了,为自己悲伤,一个为玛丽安家打工的钟点女工的儿子,竟然想与众人宠爱的千金小姐同居。玛丽安也哭了,他们几乎每晚在一起,结果她被他甩了,在朋友面前倍感屈辱。令人扼腕的第二次分手,究竟原因何在?两人性格过于内向、缺乏开诚布公的沟通,固然是一个原因,亲密关系之间的微妙心理、害怕失去对方的不安全感,也是一个因素,但更重要的背景,乃是面对无所不在的normal,两人各自的不自信。玛丽安的悲剧,来自男女性别权力的不平等,而康奈尔的焦虑,则是阶层和城乡差异中的自卑情结。而这二者在亲密关系之中,错综复杂地交织在了一起。

玛丽安与康奈尔分手之后,先后与两个男友交往,她不爱他们,只是为了抚慰自己受伤的心灵。而抚慰的方式,竟然是在性关系中扮演受虐的一方。她感觉自己是一个怪女人,没有人喜欢她,连最懂她的康奈尔也丢弃了她。她只有在性虐过程中、在男女的等级性主仆关系中得到一种被接纳的感觉。

作者在书中如此描述:“这些情感让她生出一种强烈的渴望,渴望受人支配,希望自己在某种程度上是破碎的。”在性虐过程中,当男友嘲笑她一文不值时,“她便觉得自己一无是处,内心空无一物,需要外力强力填补,倒不是她享受这种感觉,但某种程度上它能让她得到解脱”。

这种隐匿的性别权力等级秩序,从小根植于玛丽安的家庭之中,父亲家暴母亲,哥哥殴打妹妹,这种本来非常畸形的暴力关系,驯服了玛丽安的性别价值观,她以为这一切都是理所当然,是normal的一部分。只有在受虐的性关系之中,男性彰显暴力的权威者,女性扮演被征服的弱者,她才能够被normal接纳,获得某种虚假的安全感。

而她与康奈尔亲密的时候,他平等地、温柔地对待她,反而让她感到不安全,怕失去他。因为被normal隐秘驯服的她,内心真的觉得“自己是个坏人,一个堕落的、错误的人”。她越是陷入性虐的陷阱,而且在校园被流言视为一个怪物,就越是恐惧被康奈尔所不齿,当爱欲达到巅峰之时,她本能地恳求康奈尔也像前男友那样打她、性虐她,唯有如此,她才找得到自己在男女权力世界中的安全位置。她的内心早被normal内化了。

那么,康奈尔是正常人吗?其实他与玛丽安一样,同样有顺从与叛逆的两面,只是表现形式倒过来而已。他臣服normal,那只是表层,其内心也跳动着一颗叛逆之心。他的两任女友蕾切尔和海伦,都是正常的女生,康奈尔与她们相处的时候,觉得自己充满了世俗的快乐,然而,与玛丽安在一起,就感觉迥然不同。书中有一段心理比较:

“他和海伦最合拍的部分是他最好的部分:忠诚,总体上实用的人生观,希望被视为好人的愿望。和海伦在一起时,他不会产生让他羞耻的念头,不会在做爱时说奇怪的话,不会一直感觉自己居无定所,在哪里都无法获得归属感。玛丽安有一种野性,能让他暂时觉得自己和她一样,他们在精神上都遭遇过难以名状的创伤,永远无法融入世界。”

康奈尔的内心创伤,一个来自底层阶层的自卑,另一个源自小镇青年进入都市生活的惶惑,即使来到都柏林几年,依然无法融入充满都市布尔乔亚气息的同学圈子。中学好友罗布的死亡,让他突然精神崩溃,一个他非常留恋的小镇生活随之塌方,而能够拯救他的,不是布尔乔亚的正常女子海伦,而是如今他与小镇世界唯一的精神纽带玛丽安。在悼念罗布的教堂仪式上,他在海伦面前,在众目睽睽之下久久地拥抱玛丽安,不舍得与她分开,让海伦明白,康纳尔终究不是属于自己,而是玛丽安的。

康奈尔对normal的顺从,固然守护了既存的秩序,而玛丽安对normal赌气式的反抗,又何尝不是固化了normal本身,成为一种反normal的normal?正常与不正常,都是被习俗所人为建构的,在一方反抗的时候,殊不知已经落入了另一方的棋局。无论在康奈尔与玛丽安的亲密关系,还是他们与其他情人的相处之中,到处都镶嵌了normal的巨大阴影,挥之不去。即便如最叛逆的玛丽安,依然无法想象一种自我解放的可能性,一种在观念上终极突破normal的自我认同。

如果说,在超克normal上玛丽安与康奈尔缺乏自信心的话,那么,在他俩的亲密关系之中,则展示了千禧一代独特的爱欲世界。书中如此描述他俩的知心与默契:

“他觉得自己与玛丽安像花样滑冰选手,即兴地讨论,如此熟练而完美地同步,他们自己都感到惊讶。她优雅地将自己抛到空中,尽管他不知道要怎么做,却每次都能将她接住。”

聊天、做爱,是那样地灵肉相融,只有与他(她)在一起,才会感到存在的是一个真正的自己。即便一度分手,有各自的性伴侣,依然彼此牵念,刻骨铭心。不管处于什么关系,都不希望失去对方。是的,灵魂的伴侣,只有一个,独一无二,无可替代,那是神奇的造化,也是天赐之缘分。

亲密关系的第一要素,是互相欣赏。玛丽安与康奈尔,处于各自的自卑心境,但在最爱的人那里,经常收获最珍贵的赞美。俩人都真诚地认为对方比自己更优秀,有一种出自内心的由衷欣赏。玛丽安对自己的容貌与身材缺乏自信,自感比不上别的追求他的女生。康奈尔一再对她说:你真漂亮,你是最美的。剧中有一个场景非常暖心,康奈尔的小说被刊物录用了,朋友们打开红酒,向他祝贺,在热烈的气氛中,玛丽安躲在墙角,悄悄为他高兴,脸上洋溢着幸福的微笑。没有人知道,是她造就了他,是她最早发现了他独特的文学天分,鼓励他报考圣三一大学英语文学系。

这对深爱的恋人互相拯救,深刻地改变了对方。他让她感到自己被爱、被尊重;而她,则激励了一个文学凤凰男的自信。“这些年来,他们就像一盆土中的两株植物,环绕彼此成长,为了腾出空间而长得歪歪扭扭,形成某种难以令人置信的姿态,但最终她帮助了他,她让一种新的人生成为可能,她可以永远为此而欣慰。”而在人群之中,他想的也只有她,不断寻找着她,投去深情的目光。是的,他们像一对雏鸟,经历了风风雨雨,参与了彼此的成长。

亲密关系与一般朋友关系不同,除了身体的拥有或暧昧,更重要的是向对方敞开内心的柔弱和幽暗。而玛丽安与康奈尔,都深深镶嵌到对方的心灵之中,自己最隐秘的家庭不幸、情欲不堪和深层焦虑都会向对方倾述,如同面对的只是另一个自我。

真正的知己,所共享的不仅是身体与心情的快感,更重要的是自身的软弱、不堪和痛苦,那是从来不向任何人打开的心灵密箱,也是情感世界中最脆弱、温柔的芳草地。玛丽安和康奈尔之间的心理依赖是如此之深,哪怕痛苦地分手以后,依然无法割舍对方。他不断地给她发短信,即使她从来不回。他被抢劫以后,第一个反应就是找她求助。看着他满脸鲜血,她突然被唤起母性的冲动,很想为他冲个澡。

玛丽安承认,她对其他的情人都动不了心,只有与康奈尔在一起,才有沉醉感,“和其他人不是这样的”。因为无法融入都市生活,康奈尔陷入巨大的焦虑之中,与在瑞典访学的玛丽安通Skype。夜深了,他依然无法入睡,她温柔地对他说:“你把我端到床上吧。”在玛丽安的视频陪伴之下,他睡着了。她做着作业,不时看他一眼,脸上呈现出圣母般的温柔,这是全剧中最动人的一幕,亲密关系中的互相欣赏,只是同欢乐而已;而互相安慰,则是更高层次的共患难。同欢易,共患难,没有感情的铺垫,担不起这份责任。真正的爱,其实只是分享彼此的脆弱罢了。

玛丽安与康奈尔历经感情的波澜起伏,最后终于抵达幸福的终点,然而,书尾的那第三次分手,让很多读者和观众迷惑不解。康奈尔收到了纽约的创意写作硕士班的录取通知,他试探着希望玛丽安陪伴他一起去,她却拒绝了。为什么她不愿与最心爱的人同行?为什么他在申请之时,不敢告诉她,征求她的看法?

在《正常人》之中,萨莉·鲁尼尝试了一种新的写作方式,人物的对话,没有大段的表白叙述,都是简洁的短句,而且语焉不详,有多重的解读空间。千禧一代成长于社交媒体时代,社交媒体的语言多是短句,节奏快,频率高,富有无限联想的可能。玛丽安与康奈尔的交流,无论是通信,还是面对面,亦是如此风格,之前发生的种种令人扼腕的误会,除了性格上的自卑因素,也与千禧一代暧昧的交往语言有关。

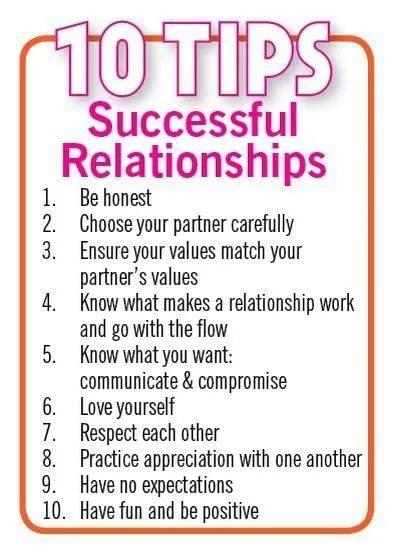

亲密关系与朋友关系的另一个差别,是内在地具有不安全感:恐惧失去对方,恐惧感情随岁月而流失,恐惧有新的第三者出现。男女人格的平等是何等地脆弱、多变,给人以强烈的不安全感;而等级性的权力关系却是稳定的、坚固的,社会习俗的normal令人心安理得,理当如此。亲密关系因为不戴面具,赤裸裸展示出人性中最脆弱的一面,也是最不稳定的。

康奈尔之所以没有事先告诉玛丽安申请去纽约,一部分原因自然因为自卑,怕申请失败,怕失去刚刚得到的她。更重要的因素,乃是千禧一代人对独立的根深蒂固的渴望。尽管两个人如此相爱,爱得难舍难分,但与老一代人不一样,他们依然不愿放弃个人的独立,不愿看到两个独立的自我完全重合在一起,没有空隙,毫无保留,比起爱情,自由的价值更高。爱情从来就不是他们生活的全部,尽管他俩之间的感情不会消失,无法忘怀共同成长的美好记忆,但是他们依然想保持独一份的自我,而不被爱情全然吞噬。

小镇青年康奈尔有都市恐惧症,害怕陌生的纽约,他希望有玛丽安的陪伴。这次话说得很明白:我一个人很痛苦,会想念你。同样深爱他的玛丽安笑着摇摇头,回答说:你去吧,我会留下,一切OK,你会慢慢习惯,会变好的。一脸失望的他承诺说:一年以后我会来找你。但她不要他的承诺,宁愿给他选择的自由。

是玛丽安不愿与康奈尔继续携手前行吗?不,她相信他说的:你知道我爱你,我再也不会像这样爱第二个人。然而,她的内心很明白,到了纽约这样一个魔幻的大都市,这个男人会变,或许再也不回来了,或许回来以后,会变成另一个人。“他们现在拥有的将一去不复返。然而对她而言,孤独的痛苦远比不上她曾经的痛苦,那种觉得自己一文不值的痛苦。他将美德赠给了她,现在它是她的东西了。”

玛丽安成熟了。她不接受康奈尔的承诺,宁愿给他自由。对自己而言,没有期待,也就没有失望。她喜欢将结果想得最坏,万一没有兑现,反而会获得意外的喜悦。对于千禧一代来说,沉湎于过去没有意义,想象将来也未免虚妄,唯一可靠的,只是当下。当下的玛丽安,已经被康奈尔的爱所改变,她获得了自信,即便未来依然孤独,但孤独的痛苦,依然抵不上她曾经经历过的自卑之痛。

小说的结尾,表面看来是一个光明的尾巴,细细品味,却有一种淡淡的悲伤,更像是一次永恒的告别。

千禧一代是虚无主义的一代人,不再相信任何确定不移的价值,包括爱情的神魅。人生来是孤独的,玛丽安说:我习惯了,我整个人生都是孤独的。这是一种形而上意义上的孤独,它是对宇宙和自我本质的理解。《百年孤独》中马尔克斯说:“过去都是虚假的,回忆没有归路,春天总是一去不返,最疯狂执着的爱情也终究是过眼云烟。”

重新获得康奈尔之爱的玛丽安,虽然不如马尔克斯那般绝望,但她同样相信,一个人的孤独,内植于人的本性,与宇宙的虚无相通,最终是不可克服、不可超越的。哪怕得到了至爱,他改变了你,但一个人的生命,终究要靠自己来支撑,而非流变中的爱情。

近一个世纪以来,现代人的爱情观经历了三个不同的类型,分别以《魂断蓝桥》《廊桥遗梦》和《正常人》为典型文本。《魂断蓝桥》是古典式的,爱情桥梁的另一头,是“有情人终成眷属”的美满婚姻。《廊桥遗梦》是现代式的,爱情与婚姻截然断裂,只有在与婚姻无关的倾情投入之中、在逝去的美好记忆之中,才会有纯粹的爱之倩影。而《正常人》,展示的是新一代千禧人对爱的理解,即便全身心去爱,依然为自己和对方保留自由的空间。

玛丽安与康奈尔虽然爱得死去活来,但终究明白,人的本性是孤独的,哪怕爱的救赎重新塑造了彼此,相爱之人再灵肉相融,依然是独立的个人,在终极意义上无法合二为一。寻找另一半固然不错,但希望组合成一个完美无缺的圆,纯属幻想。

裂痕是永恒的,每个人逃脱不了孤独的宿命。时代是不确定的,空间也魔幻无常,一切都在流变之中,不再相信永恒,放弃追求确定,唯独可信的,是自我的意志,是承受孤独的自救。玛丽安与康奈尔的挚爱所成就的,不是彼此依赖的两个一半,而是完整的、成熟的个体,一个即使没有了爱遮风挡雨,依然能够独立担当无常宿命的自我。

(《正常人》,[爱尔兰]萨莉·鲁尼,钟娜译,上海译文出版社二〇二〇年版)

本文来自微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),作者:许纪霖