本文来自微信公众号:一览扶桑 (ID:sjcff2016),作者:吴从周,题图来自:作者

最怕的事情之一是看牙,闻根管而腿软,见牙医而色变。据医学论文说,美国成年人有百分之五到十患有牙医恐惧症,超过七成有不同程度焦虑,可见此事无分东西。

5月份搬家到京都,太太给牙齿问题下了最后通牒,隔三差五给我发文章,什么治疗牙齿不能拖,越拖越花钱,什么牙齿健康关乎心脏问题。我只好硬着头皮,去挂齿科医院的号。这才留意到京都的齿科医院竟然如此繁盛,家附近就有四五间。而附近的便利店、超市和药局加在一起,才堪堪和齿科医院的数量打平。

太太指定其中网评最高的一家,帮我打电话预约。日本的病院往往努力营造一种轻松的气氛,放一点缓慢悠长的音乐,墙上挂些小画或摄影作品。这家的艺术气息更浓一点,在当门的前台摆了最近艺术展的明信片,可以任取。艺术爱好和补牙手艺之间大概没什么必然联系,但多少让人心里的焦虑稍稍缓解。

第一次去要拍片子,彻底清洗一遍,隔一周再去,才算正式开始。

“要注射麻药了,有一点痛啊。”医生说,又用英语重复了一遍:“A little pain。”

我从喉咙里挤出一个“はい”(“好的”),心想在国内也算身经百战了。以个人的经验来揣度,中国医学有先贤华佗,因此患者也合该多学关公。医生倘若说不痛,大概率是有一点痛;若是叮嘱“有一点痛”,多半是痛归痛,意志坚强一些,不至于忍不住,要是当真忍不住,便不是好汉。

之前在国内看牙,有两次当场嗷出声来,颇为失仪,然而多数时候,也确实并非完全不能忍。

总而言之,听到医生叮嘱“有点痛”,便自觉地全身绷紧,准备迎接神经的刺激。

结果完全扑空。

针头刺入、在牙龈里移动的触感都清晰可辨,牙根隐隐有一些酸胀,说得上“痛”的感觉却几乎完全没有。心想日本的牙医未免太老实了,说不痛竟然真不痛。先前种种心理建设,全无用武之地,甚至有点怅然若失。

中途漱口,在牙龈上舔到一层冰凉的凝胶。心中好奇,自忖幼稚园级别的日语也问不出所以然,问出来也大概率听不懂,干脆等到治疗结束,回家查一查资料。

果然有收获。

日本的齿科医学界,对痛这件小事相当在意,认为治疗中的疼痛让很多患者拖延、回避看牙医。而日本人似乎也确实很怕看牙过程中的痛感。日本齿科麻醉学会官网的《齿科麻醉问答》栏目第二条,就是“麻醉注射打针的时候很痛,很讨厌”。

为了让娇贵的客户们放心,牙医们纷纷在自家诊所的网站上不厌其烦地解释有什么麻醉手段,怎么能无痛治疗,尤其是避免讨厌的麻醉疼痛。

大致的意思倒是都差不多。齿科麻醉时的痛好比是个馅饼,第一层是针头刺入瞬间的疼痛,第二层是麻醉药注入时的疼痛。根据医生的设备、技术和手法不同,有人痛得皮薄馅大,有人痛得皮厚馅小。像我之前的痛法,就好比一锅煮散了饺子,皮跟馅都分不清。

而对付这些痛,不外乎几种办法。

一个是在注射麻醉药之前,在注射点附近涂一点表面麻醉药,减轻针刺的痛感。随手摘录一家诊所的说明:“与皮肤相比,口腔内的黏膜表面有更多的痛点,所以插入注射针和注射药物是痛苦的……有些人害怕麻醉注射,因此我们用它(表面麻醉剂)来尽可能地减轻疼痛。”

另一个办法是尽量用更细的针头。一般来说,齿科诊所会使用标号为30G的针头,直径大约在0.3毫米。但是日本的齿科医院貌似卷得很厉害,许多诊所竞相宣传采用更细的针头,比如33G的针头,直径只有0.26毫米。

表面麻醉和细针头,这两个办法,能大大减轻“针头进入皮肤瞬间”的疼痛。至于“麻醉药注入”的疼痛,就要靠医生的耐心和温柔,一边往里扎,一边轻柔地推进麻醉剂,尽可能“悄悄地进村,打枪的不要”。

总的来说,并没有什么了不得的秘密。问了一些国内医学界的朋友,表面麻醉、细针、慢推,这三板斧能减少疼痛,也算是业内常识,但因为各种原因,并没有在实际治疗中普及。

那为什么日本齿科诊所对疼痛这么重视呢?

原因之一可能是竞争的压力。

如前所述,我家周围几分钟的路程里,就有四五家齿科诊所,有些甚至隔街对望。以中国人的生活经验,觉得很不可理解,但在日本却是正常状态。

根据厚生劳动省的去年10月的《医疗设施动态调查》,日本全国的齿科诊疗所有67889家,平均1853个人就有一家。而便利店全国一共有55956家,齿科诊疗所竟然比便利店要多出1万多家。

这么多齿科诊所是怎么来的呢?

日本曾经是一个牙医短缺的国家。1960年,全日本齿科医师只有31109人,每10万人对应的齿科医师数,只有34.8人。

从60年代后半期开始,随着经济的恢复与繁荣,平民日常食物中的精米、糖都大大增加。结果,日本各地的蛀牙患者挤满了医院,儿童蛀牙问题尤其严重。这场口腔健康危机被日本人称为“虫歯の洪水”(虫牙洪水)。

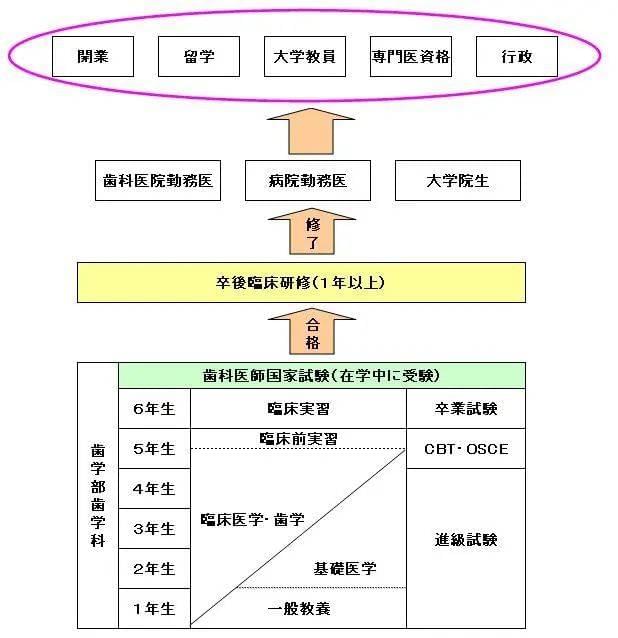

1970年,当时的厚生省宣布:要用15年的时间,让每10万人对应的齿科医师达到50人,来守卫国民的牙齿健康。于是,日本大力推进设立齿科大学和专业学部,也就是中国俗称的扩招。牙医数量很快迎来了快速增长,并在1984年提前一年完成预定目标。

但没想到的是,这一使劲使猛了。

牙医数量在1984年达到预定目标之后,并没有刹车。毕竟,过去几十年中,做牙医好就业、收入又高,比21世纪头十年的程序员还朝阳行业。而且这一行越老越值钱,绝不会有35岁被裁员之虞。好处多多,吸引的年轻人自然也多。到2016年,全日本齿科医生人数已经超过10万人,每10万日本人对应的医师数量高达82.4人,比美国都要高三分之一。

一旦某个行业供给过剩,必然会卷。想方设法让患者的体验更好,就成了齿科诊所招徕和留住客源的必要方式。既然有患者怕打麻醉针,会因为麻醉注射的疼痛而逃避治疗,那避免注射疼痛的办法也就很快成了日本齿科医疗行业的标准操作。

在这个行业有一种说法,牙医的努力方向,是体贴、不疼、客人多。要想客人多,体贴和不疼就是基本配置了。不然,患者分分钟可以出门去隔壁家,比换理发店的托尼老师还方便。

以上解释是我个人的总结,并不一定完全对,仅供参考。

而在收集日本麻醉医学相关的资料时,我又发现了另一个很有意思的问题。相比对打一针的疼痛特别敏感、重视,大力普及了无痛治疗的齿科,日本产科的无痛分娩,却在发达国家里吊车尾。

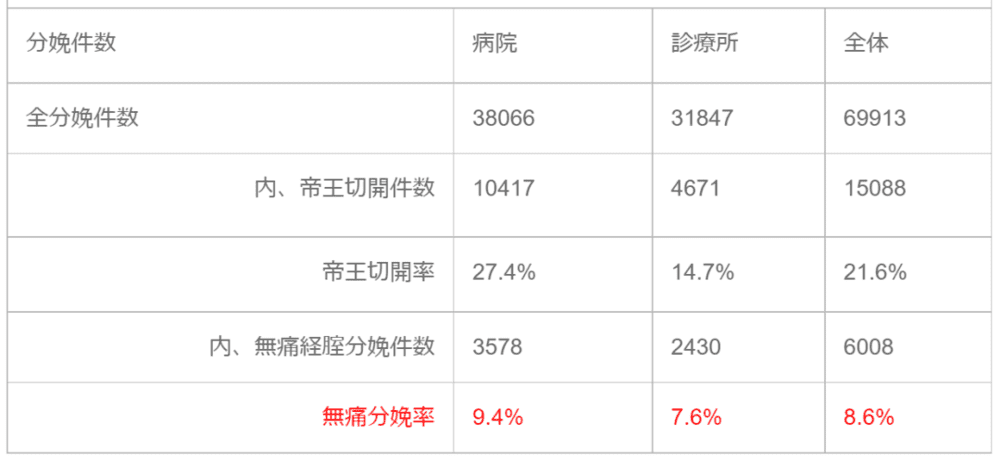

今年4月27日,日本厚生劳动省公布了最新的(2020年度)医疗设施(静态)调查结果,实施无痛分娩的比例只有8.6%。

而欧美发达国家,这一比例都高达80%,中国近年推广无痛分娩和分娩镇痛,全国平均比例也达到了30%,一些发达城市和医院甚至超过了50%。

日本在这方面成绩这么差的原因之一可能是设备不足。日本全国内有无痛分娩设备的医院和诊疗所,一共只有505家。另外,无痛分娩也需要额外的费用,也阻碍了一部分女性选择无痛。

但日本无痛分娩难以推广,更重要的原因可能是观念。

去年有人对日本怀孕初期的女性做问卷调查,收到了8000多份回复,其中希望进行无痛分娩的只有18.3%,而有56.3%的女性明确表示不想要无痛。

“分娩必须忍受痛苦,想要体验这种痛苦。”

“痛苦的分娩才是自然的。”

“没有痛苦的分娩不会让婴儿感到爱。”

我不知道这样的想法,是完全来自女性自身,还是受社会和环境的压力的影响。我倾向于认为自然的人性没有那么大差异,而不同的社会文化会塑造不同的思维方式和观念。

有一种说法是,日本人将忍耐痛苦视为一种美德,但为什么齿科麻醉的痛很小,也会被细致周到地避免;而分娩的痛如此之大,却要崇尚起女性的“爱与美德”?

据说由于近年牙医过剩的情况更加严重,一些齿科诊所不得不转行。如果能把他们对疼痛管理的理念和先进经验带给产科,想必也是一件大好事,胜造七条根管。当然,听说日本少子化严重,难以为继、被迫转行的产科医院也不在少数。至少我家附近有一栋小楼,几年前我来时还是产科医院,如今已改为普通公寓。

(除特别注明外,文中图片均由作者本人拍摄)

本文来自微信公众号:一览扶桑 (ID:sjcff2016),作者:吴从周