本文来自微信公众号:行业研习(ID:hangyeyanxi),作者:崔昌杰(中山大学社会学与人类学学院博士),编辑:卷心菜,原文标题:《崔昌杰丨养老院护工:一种“肮脏工作”?》,题图来自:视觉中国

近两年无论是学界、业界亦或政府话语中,关于“照护者”的讨论和声音都越来越明显。例如学界关于“照护劳动”(兼及女性与情感劳动)的阐释;业界发现在劳动力市场上照护者的招聘越来越难;而国家话语层面也意识到了当前即将遭遇的“照护危机”,体现在政策上便是“长护险”与各类养老、护理津贴的试点与发放。

但无论是学理阐释还是政策试点,“关照”到的都是具体的活生生的人以及从事这一行业的护工们。因此,我们需要从一种更为底层的视角出发去理解这个行业。当然,由于照护者的分类众多,笔者无意更无能力论及所有这些群体,仅从S养老机构出发,来探寻这些养老护理员的日常工作与生命体验。

护工群像素描

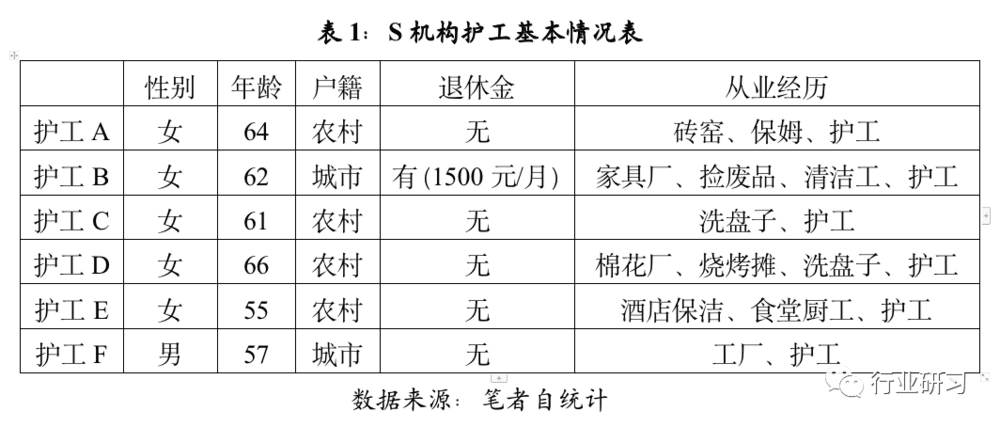

在当前的护工行业,主要是50—65岁的农村低龄老年女性充斥在劳动力市场中。现在我们以S机构为例,尝试简短的勾勒出这些养老护理员的人生经历与个人画像。

护工A阿姨:女,64岁,老家为Z市隔壁某县级市农村。父母早逝,为家中老大,拉扯大五个弟妹。年轻时的工作主要是在全国各地砖窑烧砖,随着年龄增大逐渐体力不支,后转到护理行业,先后在Z市做过3个家庭的保姆,3个养老机构的护理员,目前来到S机构工作是经熟人介绍。育有两儿一女,大儿子与女儿均已结婚,小儿子现在某大城市打零工还未成家,所以A阿姨口中常说“我打工就是为了他(小儿子)”,无退休金。

护工B阿姨:女,62岁,老家为Z市郊区。年轻时在某大城市做过家具,后开始负责街道清扫与绿化,利用工作之余顺便捡拾废品。52岁时儿子成家,B阿姨回家带孙子,但由于婆媳关系处理不好,B阿姨遂开始在Z市某养老机构从事护工,也会继续捡拾废品,目前已待过3家养老院,来到S机构是经熟人介绍。B阿姨仅有一个儿子,但儿子好赌博,已经将房子赌输两次,B阿姨靠多年积蓄又替儿子买了两次,“儿子不争气,我现在就是为了孙子,想到他我就没那么苦了”。老公为国企工人,有退休金,B阿姨十年前靠关系,一次性“买”了一份社保,现在每月将近1500元的退休金。

护工C阿姨:女,61岁,老家为Z市隔壁某县级市农村。51岁来到Z市打工,先在餐饮行业负责刷碗,后经熟人介绍来到S机构从事护工行业,已将近9年。C阿姨仅一个儿子,孙子即将出生,2022年春节离开S机构回家带孙子,无退休金。

护工D阿姨:女,66岁,老家为Z市隔壁某县级市农村。48岁来到Z市打工,先后在棉花厂、烧烤摊做工,后一直在餐饮行业洗盘子,据D阿姨回忆,洗盘子长期接触凉水,对手部关节伤害很大,后离开餐饮行业,经同乡C阿姨介绍来到S机构,仅在S机构一家做过护工,时间将近9年。D阿姨有两个儿子,大儿子已经成家育有一女,小儿子为Z市某211高校毕业生,三十多岁目前还未成家,D阿姨较为着急,无退休金。

护工E阿姨:女,55岁,老家为Z市隔壁某县级市农村。45岁来到Z市打工,先后在酒店保洁、高校食堂后厨工作过,后经C、D两位阿姨介绍来到S机构从事护工,中途离开过S机构两个月,去了另一家较为高端的养老机构,但因忍受不了“开会”与“打卡”,又回到了S机构工作。E阿姨育有一儿一女,均为Z市211高校毕业生,目前儿子在Z市某科技园从事工程师行业,女儿在企业做会计,老公在Z市某企业做技术员,老公有退休金,但E阿姨无退休金。

护工F叔叔:男,57岁,为Z市本地人。年轻时在工厂做工,因意外留下了手部残疾,后便一直从事护工行业,先后在3家养老机构工作过,上一家养老机构经营不善关闭后,经熟人介绍来到了S养老院。据其他护工评价以及笔者自身体会,F叔叔为人较懒散,爱买彩票,喜借钱、骂人。目前处于离异状态,育有一女,但基本很少来往。无退休金。

以下是笔者对这六位护工情况的简要总结:

作为职业底层的护工

从护工基本状况中可以发现,当前的护工行业从业者基本全部为女性,即便有男性参与,也仅是因为他在某种程度上退出了正常男性的竞争圈,不得已才从事护工行业,因此,无论在家庭中还是在社会化养老的背景下,女性依旧在承担主要的照料劳动,养老机构内的劳动成为家务劳动的“市场延伸”,照料劳动也因此同时呈现出“市场化”与“女性化”的双重特征。

那么养老机构的这些护工究竟是如何招聘到的?在了解到S机构每一位护工的大致工作历程后,可以发现在该机构,几乎所有护工均为熟人介绍,但其既然作为一个市场行业,那么就一定还会存在另一种“市场”方式:联系中介公司进行招聘。在Z市,中介介绍的酬劳为100元/人,但这种招聘效果较差,护工流失率极高。

“我们就找了中介公司,给了400块钱定金,要他介绍4个人过来,就是100块钱一个人。中介公司当时说好找……就交了定金,但总是人来了做两天就走了,做两天就走,就只有一个人做了一个月。”

机构为了减少护工流失率,便倾向于采用“熟人介绍”的方式来招聘护工。在S机构,一楼的C阿姨最先来这里工作,后介绍二楼的D、E两位阿姨来这里工作,一楼的A阿姨和三楼的男护工也都是由熟人介绍到这里工作的,其中C、D、E三位阿姨已经在这里工作了7—9年,三人也是同一乡镇的老乡。A阿姨和B阿姨之前也在其他机构有3—5年的工作经验,三楼的男护工则因为手部残疾,也在护工这一行从业了十几年。这五位女护工的年龄在55—66岁之间,平均年龄已61.6岁。

不过在从事护工这一行业之前她们几乎都曾在餐厅、酒店等服务行业干过。

“我们在餐馆里洗碗洗了极长时间啊,老是在餐馆洗碗,最开始是我在洗碗,后来你C阿姨也要出来找活干,就问我在干什么,我就把她带到了另一家餐馆……餐馆我搞不了了,因为我的手洗的已经风湿了,手疼,关节疼,所以就做不了了。我走的时候老板还不要我走,我说我要回去看病,我的手要瘫了,最后我才走了。”

“我最开始是在酒店做过清洁工,每次到房间里面收拾都会抖床单被子,灰尘很大,对身体很不好,所以做了一段时间就走了,之后又做过早餐,在XXX那边,后来她们俩都在这就把我介绍过来了。”

但由于如“护工”等此一类照料劳动均为“肮脏工作”(Dirty work),不仅要面对物理意义上的“脏”——排泄物和呕吐物是不可避免会接触到的;更要面临社会意义上的歧视——护工工作在社会上普遍被认为是伺候人、是低人一等的。因此,几乎所有的护工在最开始从事这一行业时都表现出了不适应:

“我体力支撑不下来,我不想做,我就想要坐着,但是家里又没有什么事情可以做,是不是啊,哈哈总是要出来混口饭吃……我真是不想做,真的感觉好脏,整天跟粑粑屎屎尿尿打交道,我是真的很不想做,哈哈,这个事情太脏了,不是所有人都做得了的。太脏了,真的我们这个是没有办法,我们为了生存,我们也是为了混口饭吃。说的一点都不过分,我们这个比要饭的还臭,比讨饭的还臭,回家都不敢和别人说。”

“所以我说了18、28、38这三个8一过就彻底完了。所以你们一定要前30年奋斗,后30年才能享福,要不然你就像3楼那个人吧,到处打工,给人家抓屎抓尿。”

为何做护工

这些护工之所以在已经达到退休年龄后依旧在劳动生产的一线,一方面是因为她们大多出身农村且在体制内无工作,这就使得她们的老年生活处于一种未被保障的状态,她们需要外出务工获得报酬为养老做准备;另一方面,在当前城镇化压力下,家庭的积累策略也发生了转变,父代深深地卷入了子代家庭的发展进程中;再加上她们又缺乏相关工作技能,自然只能从事这些“看似简单”的体力劳动,机构内的照护劳动成为女性在家庭内照料的“自然”延续。

“我们没有文化,讨口饭吃呀,就是怎么说呢,当初选择这个地方来做工作,大多数人都是认为养老院比较稳定,比较靠得住,也就是这种思想,你做下去人都是一种习惯。”

“我小儿子在上海工作,现在还没有结婚,我是很着急,但我着急也没办法,如果要是他结婚了,我现在肯定不来做护工这个职业,像我这么大的年龄,就应该待在家里不出门。结婚肯定要在城里买房,不管什么时候结婚,肯定是要准备好……老家那里人情压力又比较大,家里开销大的话就需要有人出来赚钱,我这一年只有清明的时候回了趟家,以及清明之后因为身体有点不舒服,就请假回家去看病,休息了两天,其余时间没有休息,都住在养老院里面,干一天就有一天的钱,这里又包吃住没有什么开销。”

护工作为一种临时的、具有较强流动性的职业,其追寻稳定客观收入的目的反而成为了其职业流动性高的成因。同时,她们作为剩余劳动力,其谈判资本确实会少很多,但随着年龄增大,对于职业稳定性的追求更甚于高工资,反而使得她们可以忍受机构的一些不公正待遇,如S机构为缩减机构成本,在机构日常饮食与护工工资方面都进行了较为严重的压缩和剥削。

“我们是一个愿打,一个愿挨,我们老了不比年轻人,院长说我们,我们是一句话也不敢说,她对我们是想抓就抓,想放就放,不过,我们也可以想干就干,不想干就走,但问题是我们要是一下子走了又找不到新的工作,怎么办?这个工作老了就是不好找,它就是个体力活呀,我们老了哪里有人要啊,不比那些年轻的护工。”

“没有什么事情可以干了呀,这么大年纪能够上什么班呢?你说是不是呢?哪里需要呢?没有地方需要我,因为老了,只有这里,做这个事情不嫌我老,因为到了年龄啊。是不是呀?”

妇女在走出家庭、走入市场后,依旧没有改变原先的性别分工,市场反而强化了性别在劳动控制中的作用。何明洁曾经用“性别化年龄”这一术语来指称“随着年龄增大,女性在劳动力市场中的职业选择愈发靠近低端、后台”的困境。吴心越也通过“年龄”维度考察了护工的生命历程,并通过“交织法”分析了护工行业的职业结构,发现性别、阶层与年龄等社会要素共同形塑了当前护工的职业境遇与劳动现状。

护工日常工作与管理

通过在S机构做护工的经历,我较为深入地了解了机构内日常生活的开展形式,以及机构对护工的管理模式。那么像S机构这样的低端民办养老机构,其内的日常工作是如何开展的?存在哪些工作区域?在下图中笔者对S机构内护工与其他员工的日常工作安排进行了梳理。

我们可以发现,在S机构,员工的工作几乎在全天24小时内都有开展。当然,主要工作还是集中于“护理工作”。养老院院民的生活一般从早上六点到下午六点,而护工的工作则分布在全天的各个时段,但其工作仍主要围绕着一日三餐来进行,三餐的间隙则主要以“清洁”工作为中心。护工每日的工作都非常固定,主要安排在上午。每一阶段的工作完成后,剩余的空闲时间较为自由,可自行安排,但不能外出,需在护理对象周边,随叫随到。

但我们可以从S机构的日常工作中发现,整个机构的工作分配是灵活多变的,例如非护理区的一些工作也可以分包给护工,如清扫庭院是二楼两位护工的工作,一楼的B阿姨则协助厨房日常做饭。上文也曾提及,机构的护工在遭遇剥削后还坚持在这里工作,如C、D、E三位护工虽多有抱怨,但依旧在现任老板的管理下干了四年。这其中不仅是因为年龄问题,更是因为养老机构的管理体制。

在与护工们的相处过程中,笔者意识到在当前的养老机构大致存在着两种管理体制:“轮岗制”(绝大部分中高端民办养老机构)和“包干制”(绝大部分低端民办养老机构)。前者不论被照护者需要与否都必须值夜班、定时换班与寻房,而后者则是将一片区域内的被照护者“承包”给护工,她们可以自由安排时间照护院民,不存在轮班与值夜班制度,平日也不需定时寻房。执行“轮岗制”养老机构的护工工资高于执行“包干制”的养老机构,但前者意味着“约束”,后者则相对自由。相应的,前者会对农村来的护工进行形塑与改造,后者的宽松体制则成了她们的退身之所。

“当然我也去过不那么自由的养老院,每天都要打卡,隔两三个小时就要打一次。我不喜欢被别人约束,我可受不了这种。”

“Z市大部分养老院都是一样的工资,少部分是这样(轮岗制)的,像那种都是比较正规的养老院,人多,一般至少都是住了一百人以上,我四五年前在那里做,去做过几个月,后来回来了。因为那里蛮严格的,非常严格,隔几个小时打一次卡查房,受不了我就又回来了。”

“在这儿呢(S机构),一个就是寂寞,无聊的时候没事做,找不到人聊天,我们就是哪里人多往哪里凑。但是好处是什么呢?就是比较自由。”

对护工的管理权或者控制权作为一种权力,也成为了机构内的一种资源。其实在机构与被照护者,机构与护工之间都存在一种管理与被管理、支配与被支配的关系。这种权力即使不行使,都可以成为资源。在机构权力不行使的情况下护工获得了自由,因此容忍机构其他方面的不足;在权力行使的情况下,护工个体则失去自由,但会提升养老机构的吸引力。

但对于院民来说,这种对于护工的管理权会因为其购买服务的能力和选择空间不同而被放大,院民的经济能力越高,其选择中高端养老机构的动机也就越强,因为这部分养老机构管理更严格,制度也更为完善。而低端包干制养老机构也可能会因为这种管理松散而发生恶性事件:

“一个老人去年冬天是被冻死的,是在3楼,晚上的时候老人要起夜,想要上厕所,不小心摔倒了,就那天晚上睡在地上,那个地上特别冰,摔到地上睡了一晚上之后,三天后就死了,就是护工不负责,不想起夜,所以说干护工这一行必须要有耐心和爱心......院长不让说,怕家属扯皮,那个护工已经走了,她原来就在3楼做。”

写在最后

在当前城乡二元体制与下行式家庭主义的影响下,护工的个人生命历程深深地嵌入了国家宏观社会经济结构与家庭微观积累策略的变迁之中。再加上她们缺乏专业技能,谈判资本少,又不适应正规养老机构的制度约束,这些原因都促使处于低龄老年阶段的农村女性养老护理员继续在中低端养老机构参加劳动,养老机构内的照护劳动成为家务劳动的“市场延伸”。

作为职业底层的护工在走出家庭、走入市场后,依旧没有改变原先的性别分工,市场反而强化了性别在劳动控制中的作用,但其仍可以在劳动市场中找到“包干制”的养老机构,尽可能地抵制机构的控制权。但护工队伍目前也面临着人才短缺与结构失衡等亟待解决的问题。

养老行业作为朝阳行业亟需大量后备人才,不过由于老年护理人员劳动时间长、强度大、收入低,且存在社会歧视,因此便很难吸引年轻专业人才从事养老行业,这成为一个养老人才的结构性问题。供求失衡的背后是护工工作量与薪酬不匹配、社会地位低下、工作不体面的社会困境,这直接导致了护工行业流失率高。

“你像你们D阿姨,E阿姨,还有1楼的C阿姨,都是这的老护工……也得亏有他们在这撑着,如果她们明天也走了,我看她也招不到人。这几年招了有几十个护工,来来回回的,一个也没留下来。她们为什么没有留下来呢?这个原因很难说,如果要说的太细的话,牵扯的东西就太多了(既存在市场因素,也有老板个人问题)。”

由于当前老年人支付能力不足、养老机构盈利动机又强,压缩护理人员待遇便成为了常规的“节流”手段,如果机构无力聘请专业及足够的年轻护理人员,那么雇佣“未接受过正规专业培训”且“薪资待遇低”的“农村”护工就成了最经济有效的手段。

再加上很多护工与养老院根本没有签订过正式的劳动合同(以S机构为例,自其2010年成立以来,共经历过四任老板,均未与护工签订劳动合同,仅是口头协定),这就导致在劳动过程中既没有相应的条款来制约护工行为,她们也不享有相应的社会保障,遇到事情也很难保障自己的合法权益,便为后来的意外事件埋下了隐患。

感谢武汉大学社会学院博士后李婷在田野期间的指导,感谢武汉大学社会学院硕士研究生王子明对本文的校对建议。为保护受访者隐私,文中出现的姓名均为化名。

本文来自微信公众号:行业研习(ID:hangyeyanxi),作者:崔昌杰(中山大学社会学与人类学学院博士),编辑:卷心菜