本文来自微信公众号:出色WSJ中文版 (ID:WSJmagazinechina),原标题《杨勇:极端气候下,“亚洲水塔”青藏高原发生了什么?》,采访、撰文:张饮溪、鲁幔,编辑:陆莹,题图来源:杨勇

今年七八月份,杨勇再次踏上青藏高原考察冰川,只穿着短袖短裤,“往年这时候,都要穿防寒服。”1986 年以来,他数次探访藏地冰川,全球变暖在这里产生了最为具象的变化。

青藏高原被称为 “亚洲水塔”,平均海拔超过 4000 米,有 5 万平方公里湖泊、 10 万平方公里冰川,亚洲 13 条大江大河发源于此,包括长江、黄河。2019 年《自然》杂志刊出一项关于全球水塔的研究成果表明,在全球 78 个水塔单元中,亚洲水塔地位异常重要 ,但同时也是全球最脆弱的。

杨勇在青藏高原也观察到冰川的岌岌可危。“今年持续高温和干旱,所以这两个水文季我们就看到的,主要还是冰川消融的情况。”他说,“又由于没有降水的补给,青藏高原的这些大大小小的河流,主要的特征出现汛期不汛,甚至汛期反枯的情况。”

杨勇是世界水源地峰会发起人和首席科学家,1980 年代长江漂流运动之后,他几乎将所有时间精力投入给中国的江河湖海。作为一名民间独立科考者,将近四十年里,他靠自己筹措资金、组建团队,常年在西藏、新疆、四川等地做水源地考察,用漂流、徒步的方式丈量冰川河流。

我们和他谈了谈他最近的这次考察,以及这几十年来亲身经历和见证的“亚洲水塔”之变,在越发显现出威力的气候危机面前,我们该怎么面对。

《WSJ.》:几十年来,你都围绕着“亚洲水塔”考察,能否介绍一下七八月份你们在青藏高原考察的线路?

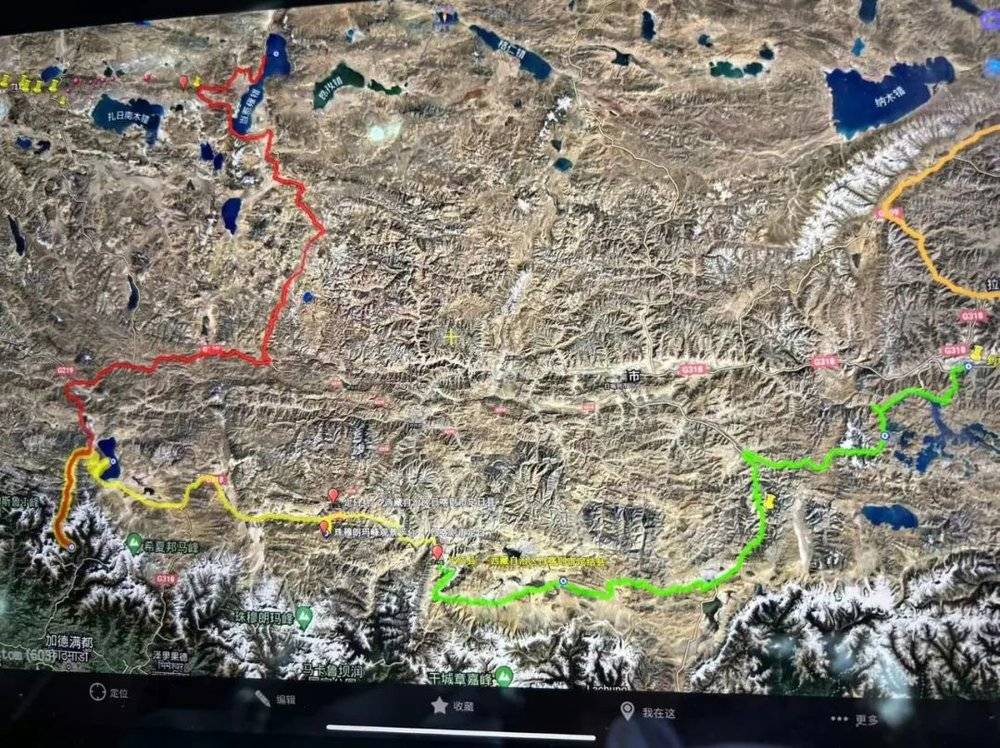

杨勇:今年我进了西藏两次,4 月份一次,7 月份一次。前半程沿喜玛拉雅北坡西行至阿里(狮泉河),后半程昆仑山北坡西行至阿尔金山至西柴达木盆。

4 月份,从云南进藏,主要是沿着怒江,走的丙察察,看了一下怒江,然后进了西藏,看了几条冰川,这是我国海洋性冰川发育区域。然后我们进入到念青唐古拉的腹地,看了萨普冰川,在南坡看了一些大冰川,包括恰青冰川,则普冰川,仁巴冰川等。之后沿着边坝、洛隆、昌都下来,沿金沙江看了几个在建水电站:巴塘电站、苏娃龙电站和拉娃电站。

7 月初,我们又进藏了,沿着川藏线到拉萨,沿着新 219 线喜马拉雅山脉一直向西,从羊卓雍开始,经亚东、洛扎,康马、定结、定日,然后到吉隆、普兰、扎达,一直走到了狮泉河。

主要是沿着喜马拉雅边境线走,看了一些河流湖泊,返回到拉萨,又沿 109 线向北,经那曲大草原,翻越唐古拉山,进入三江源,可可西里,翻过昆仑山,之后沿昆仑山北坡那陵格勒河,一直向西,到达阿尔金山支脉库漫塔挌经花土沟进入西柴拉木盆地和阿尔金山东坡,看了一些戈壁,季节性河流,雅丹和盐湖。发现了两处新的丹雅发育区,又穿越了前些年考察过的雅丹回到格尔木,回到四川已经是 8 月初了。如稍晚一点,西藏和青海就有疫情了。

《WSJ.》:两个月的考察行程,绕青藏高原一大圈,那么,这次考察队多少人?此行目的是什么?

杨勇:在宁波做新能源的企业家朋友任文杰的支持参与下,我们老团队共 9 人。主要是想看看西藏东南的海洋性冰川和喜马拉雅山北坡的亚大陆性冰川。因为 4 月份的时候已进入冰川消融河流涨水汛期,4 月份开始雪崩比较多,雪崩灾害和融雪性灾害也较频繁,同时观察冰川消融状况。

7 月份,已进入主汛期了。西藏和全国一样遭遇了全球性持续干旱高温,也想进去看一下有没有什么情况。但没想到进去后几乎没有降雨,降雪也没碰到。看到的是整个河流和水系都比较干旱,同时也比较炎热。往年这个时候,去冰川的时候要穿防寒服,这次只穿短袖衫就可以了。

《WSJ.》:刚才提到了考察这两种类型的冰川,我知道你几乎每年都在青藏高原“亚洲水塔”这一带考察,与之前相比较,今年两次考察的范围有一些什么变化?或者说你们有什么新的发现?

杨勇:前些年我们连续性地进入到青藏高原的一些冰川或河流的源头区域,主要是三江源的源区,另外就是亚洲七大河流的冰川源头。它们是印度河源、恒河源、雅鲁藏布江源,再加上怒江源即亚洲七大河流源头,这些河源几乎都是以冰川发源为主。一般我们考察都是选择冬季和夏季两个不同的水文季。积累有 30 多年的考察资料,可以进行冰川后退的对比。

冬季的源头地区,大地被封冻,河流普遍是静流的;这个季节,相对比较好进,可以减少陷车的机率。而夏季就是全解冻了,水量丰沛,陷车受困是家常便饭,但是这两个季节从水文特征来讲,它是有一定的代表性,我们考察必须选择这两个季节。

由于今年持续高温和干旱,应该会看到特殊的水文年景。

我们看到的大大小小的河流是一个罕见的少水年份,汛期不汛,甚至汛期反枯的这样一种情况。当然这只是我们从眼睛观察看到的。具体的水文数据怎么样,还需要进一步的收集整理才能得到一些结论。

《WSJ.》:前几年,你曾主要围绕南水北调的西线工程,而进行考察,并上书了一份报告,谈谈其中的经过。

杨勇:前几年的考察目的,主要是针对南水北调的西线工程的水源地水文情况进行冬季和夏季的水文调查以及工程规划区和受水区域的独立考察。

南水北调西线工程的水源地,主要来自于三江源地区。水源补给也主要是冰川和泉眼沼泽湿地。我们所担忧的是水源保障问题。在气候变暖的背景下源区变化很大,冰川在迅速退化。特别是在长达几个月的冬季,冰封地冻,可能无法提供足够的水资源。

通过 5 年的独立考察,我们提出了制约西线调水的 7 大因素,上书国务院,参加相关研讨,终于使西线工程暂停重新论证。

《WSJ.》:今年的冰川消融的情况,你们直观看到了什么?对比起来有一些非常突出的状况吗?

杨勇:对比起来,我们今年看到比较明显的现象,一是冰川正在加速消融退缩,痕迹比较明显突出;二是一些冰川的融雪溃决洪水频发也比较普遍;三是冰川冰舌前端的冰川爆裂,冰川垮塌,这种现象也比较普遍。

我们做了定位追踪冰川退缩,主要是在长江正源头的沱沱河的姜古迪冰川和康加曲巴冰川,这些冰川我们持续多年去了多次,像姜古迪冰川,最近一次是去年的这个 2 月份去的。

此外,长江源区的其它几条冰川呢,从上世纪 80 年代开始到现在,我们去了多次,它的退缩记录和退缩的标志就非常明显。

比如,康加曲巴冰川这么多年来的变化,利用卫星影像图和实地测量对比,从 1969 年到现在,大约退缩了 2000 米左右,而姜古迪北冰川大约退了 500 多米。

海洋性冰川测量标志点不太好设置,融雪性洪水比较频繁,好多标志点设了以后第二年就不见了,只有通过冰川旁物观察退缩的痕迹很明显。如海螺沟冰川也正在加速萎缩,冰川表面能见到大量冰碛物,大量的石块、泥土。

《WSJ.》:你刚才提到沱沱河源头的两个冰川,从 1969 年到今天,发生了非常大的退缩状况,那么,在全球的冰川系统里面,这是算很快的,还是一个比较中速的,它处在一个什么样的状况当中?

杨勇:这个还没有做过具体的横向性的对比研究。但从冰川研究领域来看,全球的冰川总体是在退缩,包括中国科学院对青藏高原的冰川变化的结论,也是总体在萎缩,局部在前进。

全球来看,冰川加速消融的现象,科学家的观点是一致的。

《WSJ.》:8 月中旬,你朋友圈里发了一个很剧烈的冰川融化突然洪水视频,情况非常危机,这也是你们考察过程中发生的一个状况吗?能否详细介绍一下这个经过?

杨勇:这个不是我拍的,是一个朋友拍的。我们经过这个地方的时候是 8 月 5 号,比他们早 3 天。这个地方是阿尼玛卿雪山的北坡,我们曾去过很多次,现在是德阿高速的一段,就是青海的德令哈到四川的阿坝这一段。

这一段恰好经过了阿尼玛卿雪山到青海的果洛州大武镇,这个地方有很多冰川,曾经发生过多次冰川溃决性洪水灾害,宽阔的冲积扇痕迹都非常明显,是冰川消融变化的一个标志性地方吧。

我们经过它的时候,还比较平静。这里有不同时期的冰川堰塞湖,最大的那个冰川堰塞湖在 2005 年的时候会发生了溃决,发生了大规模的冰融洪水。

这个视频我看到后,我也转发了。确实比较厉害,来得非常突然,它是在晴天的时候,突然河水里就浑浊起来,洪水夹杂着大量石块就冲击而来。把不少自驾车堵在两岸。

从这段视频来看,估计是一个小型的冰塞湖溃决,所以它来得比较猛,往往这样的溃决性洪水,来的快,去的也快,不会持续太长时间,但流量会突然瞬时加大,水头可能有几波,破坏力非常强。同时,它会夹带很多的石块和泥土,水头来看非常黑,因为这个地方主要是碳质泥岩,这些泥岩遇水以后马上就解体。所以洪水头来势非常猛。

视频中有三波洪水,刚开始的那波还不大,溃决口逐渐变大,冰塞湖的水突然释放出来,所以第二波和第三波水头比较高且迅猛,阿尼玛卿雪山是黄河上游最重要的水源地补给地,主要支流是雪水河。随着冰川加速消融,不断地形成一些冰堰塞湖,然后再溃决,这样的情况比较常态化。

《WSJ.》:青藏高原上这种冰融洪水常态化,是不是也是因为气候反常,或者是这个全球气候变暖气温升温的一个结果?

杨勇:它也不是反常,现在持续性的全球气候变暖,冰川消融是一个结果,并且冰川消融在加速。冰川被持续的暴晒以后,会不断地给这些河流补给水量,同时根据冰川所在的地质背景,可能会形成一些堰塞湖或者是冰塞湖,因为冰床上冰碛物比较丰富,冰碛物是岩石泥土组成的,遇水后以泥岩浆为主,它会迅速流动,和水产生流动,形成泥石流,或者是溃决性洪水,洪水裹挟冰川两侧或者冰床上的岩石块,迅速裹挟而来。

《WSJ.》:刚才你谈了冰川的一些情况,另外,你也发布了亚洲七大河流的源头或源区,很多地方出现了枯水的图片,能否细致描述一下你这两次考察过程中所看到的这方面的状况?

杨勇:气候变暖带来的变化,是由各个自然要素所反映出来的,最明显的,就是冰川确实在加速后退。

我们也在冰川表面测量温度,特别是在太阳直接照射的表面,令我们比较震惊的是,冰川周围的荒漠上或者是草地上,或冰川周边的湿地,我们在地表测的最高温度达 40 多度,30 摄氏度也比较普遍。同样,冰川表面上这次我们测到了十多度,冰体也是在 0 度以上。

冰体冰面以及冰川周边的这个环境长期处于太阳烘烤的状态下,给人感觉就像是一个冰糕,在高温的环境当中,摇摇欲坠,随时都可能坍塌下来,然后迅速消融为水,会感觉冰川很脆弱。

另外,就是在这个夏季看到的江河源区,特别是冰川河源区,从体感来讲,不像是在高海拔寒冷的环境当中,感觉和内地差不多。白天都是在暴晒之中,只有到了晚上,或下午起风了,有一个降雨或降冰雹的过程,几乎每天都是这样。

然后到了晚上,气温下降,才感觉到比较冷了。一般白天上午 10:00 以后,太阳出来了,又感觉烈日炎炎。这跟我们 80 年代去的时候区别很大,即使是夏天,你也感觉到一天到晚都要穿外衣,但是现在去,你白天穿个短裤,短衫就合适了,只是晚上感觉要冷一些。

当然从自然要素的变化来看,我们感觉到沙化这些年也发展得非常快,好多地方出现了一些新的沙地,甚至是沙丘,而且面积越来越大。

在长江源区,我们现在已经发现了最接近姜古迪冰川的沙丘链,已经大约有 20 公里左右,在雀莫山下,发现了几个连续分布的星月型的沙丘,这是去年我们看到的。在我们的印象当中,20 年前,即上世纪 90 年代我们去的时候,都还没看到。

再一个就是草场退化。大部分的草场被接近于荒漠化的沙地所替代。有些河流也变成了季节性的。

在青藏高原还有一个比较普遍的现象,我们看到很多湖泊的水面在扩大,这几年都有扩大和水面升高的趋势。这一点科学家也在也关注到了。

这个现象可以得到解释。冰川补给的湖泊,冰川消融增加,湖的补给也相应增加;其次,冻土的解冻也导致了湖水补给的增加,以前已经干涸的湖水,现在也恢复了一些水面,还有局部区域降水量增加也导致湖面扩大和水位上升。

很明显的一个现象是,三江源地区很多湖泊的水面扩大了,水面也是上升了,包括青海湖,局部地方的水草似乎也丰茂了,这和气候变暖也有关系。

但这些都是局部的,从宏观角度来看,特别是海拔更高的一些地方,可可西里和楚玛尔河沙化的趋势似乎更加严峻一些,包括沱沱河两岸。气候变化带来的影响是多方面的。自然系统会产生连锁反应,反应的程度也不一样,局部地方可能会看似向好的方面在变,但大多数地方是向退化的方向在变。

《WSJ.》:很多河流今年的汛期普遍的锐减,核心沙滩裸露,能否介绍一下,在你们这两次考察过程中,尤其是长江源或者是几个主要河流的源头出现的状况?

杨勇:七八月份是主汛期,应该是水文最丰时段,水流量最大的时候,像通天河上游河床,其特征是辫状水网,河床很宽,中间有很多河心洲沙滩。在汛期的时候,从 6 月份一直到 10 月初,这个季节一般这些河心洲沙滩都要被淹没,水量流量也很大。

今年看到的,河流流量非常小,大部分沙滩是裸露出来的,与往年这个季节相比,流量之小非常罕见。

今年青藏高原河流,水流量普遍都非常小。但是现在我们缺少具体的水文数据来描述,希望不久以后水文部门能公布这些数据,但从现场观察来看,今年确实出现了丰水期不丰反枯的这样一种现象。

《WSJ.》:那么,从你们几十年持续考察来看,青藏高原作为“亚洲水塔”发生了什么变化?

杨勇:这个要细说起来是一篇大文章,在全球变暖的大背景下,整个自然系统都在发生关联性的影响。

首先,特别是冰川加速消融,冰川退化得十分厉害。前面也说过了。如果是在相对稳定的气候年,冰川加速消融,正常的大气降水补给,那么,它有总的输出量,也有总的补充量,进而保持相对平衡,因为“亚洲水塔”的功能就是输水嘛,就是产水和涵养水源嘛。但是在气候变暖的大背景之下,输出水是在增加还是保持平衡?目前缺乏数据,难得出一个结论。

其次,这两年由于气候变暖所形成的气候灾害似乎比较频繁。

从我所经历的和看到的气候灾害,一个是地质灾害频率增加,特别是在降水比较丰富的藏东这一带,地质灾害发生的频率比较高,比如 2000 年的易贡特大山崩,形成了特大型堰塞湖,然后堰塞湖崩溃导致大洪水,由此构成了一个灾害链。这类灾害链的特征是,一是规模很大,其次是致灾链较完整,第三是破坏性很大。

我们看到喜马拉雅山脉类似的这种灾害也是比较频繁,特别是喜马拉雅南坡这一带,形成的很多堰塞湖溃决,进而产生的大洪水。

2019 年金沙江上游的那个白格特大山崩,也导致了金沙江的堰塞湖溃决,给下游带来的破坏。

再就是雅鲁藏布江大峡谷 2019 年的一次特大滑坡,形成的堰塞湖,就是这样的极端气候灾变。

今年的持续高温干旱也是如此,其他的一些短时的气候灾害,比如说特大暴雨,特大的降雪,这些在局部地区也在频繁的发生。

气候变化所带来的气候灾害,在将来还会增加,还会更大,规模也可能会继续加强。

很多地方湖泊水位升高、湖面扩大,也带来了一些灾害和自然变化。比如可可西里的卓乃湖,卓乃湖水面升高以后,发生溃决,然后又塑造出了一条新的河流。这样的变化会带来长江北源地区水系的改变,因为卓乃湖的这次溃决,把一个内流湖泊演变成外流水系,变成长江水系了。

卓乃湖是一个咸水湖,与长江水系贯通以后,演变成了一个淡水湖,可能会影响到藏羚羊的栖息环境。这种自然演变可能在未来会对青藏高原的一些源区水系产生深刻影响。

沙化也是我们重点关注的,现在在黄河上游我们也发现了大面积的沙化带,已经形成上百平方千米沙漠了。

在长江的通天河和沱沱河源区,沙漠也在迅速形成并呈扩大之势。在雅鲁藏布江源区的马泉河,沙漠的演变也是在迅速扩大。荒漠或稀疏草地沙化,也是普遍现象。

同样,现在对这些河流的开发,西藏青海也在迅速的推进,因为以往的开发都是在中游下游,那现在逐步的进入到上游地区,甚至是源头地区,估计也会产生一系列叠加反应,比如雅鲁藏布江水电开发的提速,一些基础设施建设,旅游开发等,对河流的影响可能也会交织在一起。特别是雅鲁藏布江下游的墨脱水电站的建设,今后可能会面临更多考验。

金沙江上游水电开发也在紧锣密鼓进行当中,金沙江上游包括未来的怒江、澜沧江等上游段开发,可能都会陆续展开。整体开发活动对这个地区的影响会越来越大。

《WSJ.》:我们知道,作为一位民间科考人士,你几乎每年都要去青藏高原进行考察,介绍一下你从什么时开始的?以及大致过程吧。

杨勇:我是从长江漂流开始的。1986 年为了长漂,1985 年我们就开始考察河段,收集资料,长漂以后又重点考察了一些江段。然后前些年进行南水北调西线工程的独立调查,后来是针对气候变化的冰川考察,几乎是年年不断地在考察的路上。

这两年我们也在考察的路上,主要是着眼于地理大发现和历史上的地质害遗迹。

《WSJ.》:今年极端高温现象,加上同期最少降雨,还有历史上同期最高电力负荷这三种因素叠加。尤其是川渝地区,危机更加突出。其实四川原本是一个水电大省,那么,在你的观察范围之内,为什么四川会出现了这样的一个状况?

杨勇:今年缺电矛盾在川渝地区比较突出,我在想,云南这个水电大省应该是一样的,因为云南工业规模小一点,在电力供应上矛盾没有这么突出,那么,这个时候云南省应该起到一个很大的补充作用啊。因为云南省的电力输出前两年也是弃水很多,而且新建成的水电站也不少,四川缺电了,云南很近,为什么不就近补充呢?

云南是南方电网,从电力调度来讲,这个系统应该是比较完善的。这两个兄弟省,水电又交织在一起,特别是金沙江上建的电站,一半是云南,一半是四川,但它属于两个电网,一个是国电网,一个是南方电网。但电网之间的协调应该也没问题,这个是我比较纳闷的一件事。

四川今年水电出力不足,肯定是和持续高温少水的气候相关的,你到四川几个大点的水库去看,都是空的。因为汛期的时候,5 月份腾库都把防洪库容腾出来防洪了,但今年几乎没有洪峰,所以水库基本上没有蓄满。主要是上游没有正常的来水,导致了库容存量少,甚至出现亏空的情况。

从宏观气候来看,全球都是如此。整个西南地区没有一场像样的降水,从 6 月份到现在,没像样的降水过程,只有一些局部的短时降水,7 月份到 8 月份这 60 多天,几乎没再降水,这两天川西地区降了一些,但也没看到缓和的迹象。

四川目前水电装机是 9000 多万千瓦,现在发电率不到 50%,水电大省遇到这样的极端天气,显现出它的脆弱性。这给了我们反思,除了电网之间的科学合理调配以外,应该优化能源结构。

这几年四川上了很多新能源项目,包括风电、光伏,但是目前来看,电网建设滞后,电源质量不高,蓄电技术不够,没有形成有效互补,还需要一个过程,而且这几年一刀切的关闭煤矿、限煤政策以及关闭火电等,削弱了电力系统的调配能力。

双达峰压力很大,减排压力也很大,双重压力下,今年的极端气候遭遇,未来可能还会来,甚至成为一个常态,我们就要从系统上、宏观上来解决这个问题,防止从一个极端走向另一个极端,建立一个良性的体系,这个很重要。

《WSJ.》:我们知道,你作为民间人士,多次参加过全球气候大会,能讲述一下体会么?川渝地区的遭遇,对于地球人气候合作前景,你有什么看法或建议?

杨勇:我 2009 年参加过哥本哈根气候大会,哥本哈根大会应该是全球应对气候变化的一个分水岭,这次大会希望得到一个好的结果,但是博弈非常激烈,并没达成使命。

巴黎气候大会我也去了,也是没有一个令人满意的结果;前年的马德里大会我也去了,更是草草收场。本来大家都期待 2020 年的英国气候大会,希望有一些重大的突破,能达成共识,但是由于新冠疫情,同时由于这两年国际局势变化,气候问题谈论的比较少了,或者几乎就停摆了。

气候极端现象越来越频繁,人类怎样应对,我期待合作的继续,几个大的减排国家的合作机制、对话机制,现在看来也是面临很多问题。

本文来自微信公众号:出色WSJ中文版 (ID:WSJmagazinechina),采访、撰文:张饮溪、鲁幔,编辑:陆莹