江晓原、穆蕴秋关于打破《自然》(Nature)杂志迷思的工作还在进行之中。这次是围绕审稿、发稿、撤稿的故事展开,说明这本享誉世界的自然科学学术杂志,会有哪些学术不严肃的地方。文章举例翔实,也让关心学术发表问题者震惊,放在今天的学术环境里看,写出了些许荒诞之感。

本文原载于《读书》2022年8期新刊,授权虎嗅转载,更多文章,可订阅购买《读书》杂志或关注微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),作者:江晓原、穆蕴秋,原文标题:《〈读书〉新刊 | 江晓原、穆蕴秋:科学“神刊”是怎样办》,题图来自:视觉中国

英国Nature(《自然》)杂志最初由赫胥黎(T. H. Huxley)等人创办于一八六九年,原是一份典型的科普杂志,后来也开始刊登学术论文,因在二十世纪七十年代敏锐抓住了影响因子游戏的重大机遇,得以快速跻身于世界著名科学期刊之列,既享有“国际顶级科学期刊”盛誉,又能轻松挣钱,确实已臻全球期刊梦寐以求的“神刊”境界。

Nature既有“神刊”之目,遂在中国学术界造成一个严重后果,即我们已习惯于将自己对理想学术期刊的完美想象,投射到Nature这样的“神刊”上去。例如,我们以为“神刊”一定是审稿既严格又公正,却不知“神刊”可以不理会审稿意见,甚至可以不审稿;我们以为“神刊”一定会以自身声誉为发表的文章背书,却不知“神刊”根本不认同这样的理念……

“臭名昭著”论文始末

将自己杂志发表的论文称为“臭名昭著”(notoriously),语出Nature前主编坎贝尔(P. Campbell)。他在《〈自然〉百年科学经典》前言中,谈到Nature曾经发表过几篇“不仅仅是错误的,而且简直算得上是臭名昭著”的论文。

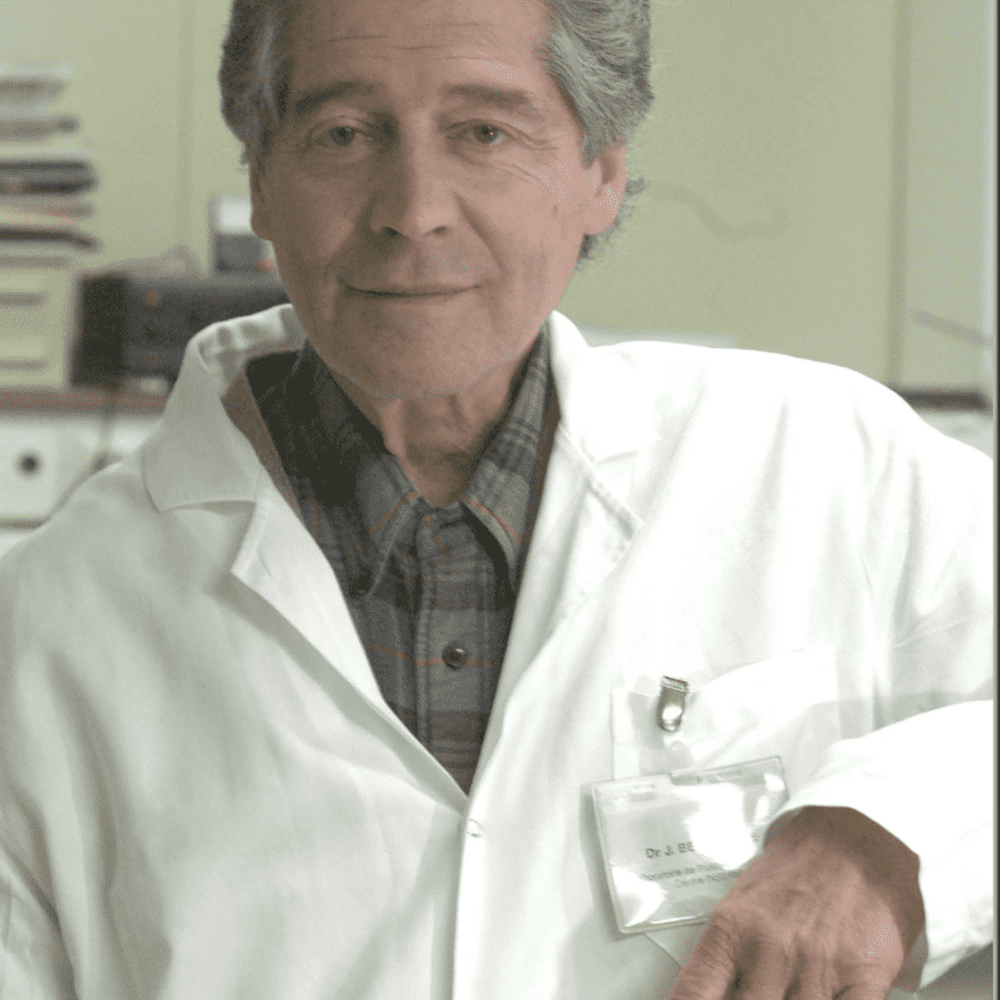

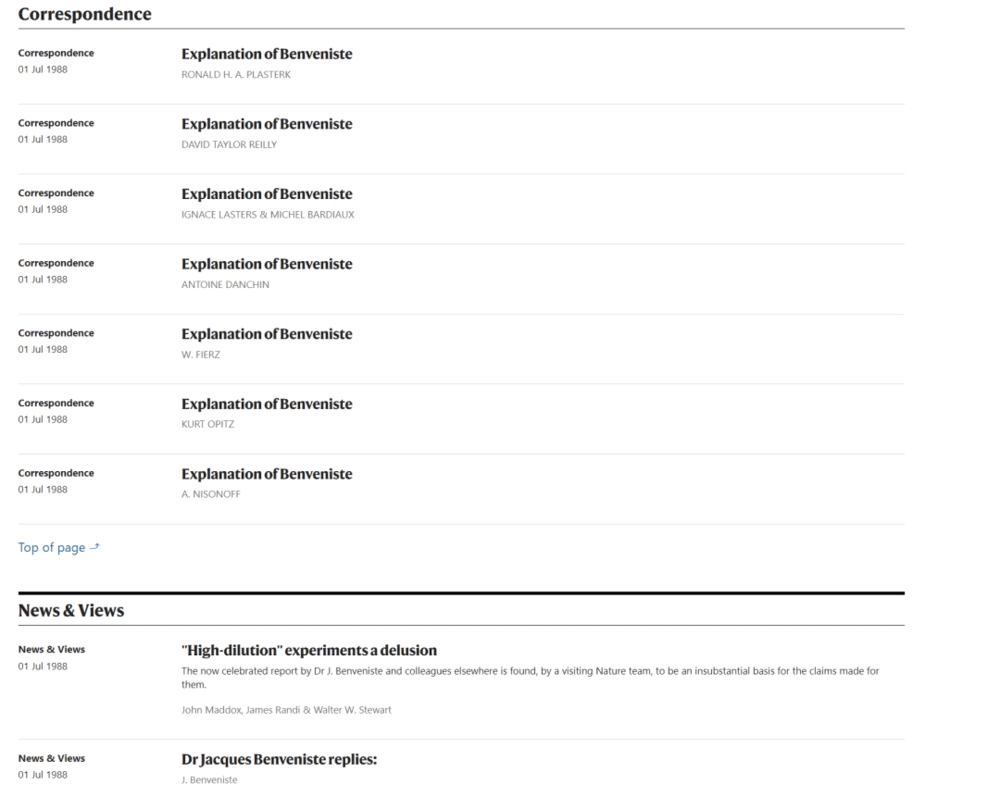

一九八八年六月三十日,Nature发表了法国国家健康与医学研究院免疫药理学与过敏反应研究组题为“高度稀释的抗lgE抗血清引发人嗜碱性粒细胞脱颗粒”的论文,免疫学家邦弗尼斯特(J. Benveniste)领导的团队在论文中宣称,他们在实验中发现了惊人的现象:即使在抗体被稀释到其分子已不存在于溶液中的地步(每次浓度稀释为上次的十分之一,连续进行一百二十次),仍可引发免疫应答(具有生物学活性),也就是说,水具有记忆功能!此文后来就被称为“水的记忆”,成为Nature历史上最著名的争议论文。

这个超出常识的发现,其意义在于,此文虽未提及在医疗上的实际应用,却可能为一种长期以来非常有争议的非主流医疗方法“顺势疗法”提供实验依据。顺势疗法的基本原理,是让患者摄入某种高度稀释并经过震荡的烈性物质(如汞或锌这类有毒物质),以毒攻毒,达到治疗目的。传统医学界一直认为顺势疗法缺乏理论基础,若“水的记忆”能够成立,那就证明顺势疗法至少获得了实验基础。故论文一发表,立刻引发高度关注和争议。

同年七月二十八日,Nature时任主编马多克斯亲自下场,在Nature刊登他自己领衔署名的文章《高倍稀释实验的错觉》,公布了马多克斯按事先约定带领一个调查小组进入邦弗尼斯特实验室调查的结论:“一个Nature杂志调查小组认为,邦弗尼斯特博士和他的同事们在他们的著名论文中提出的观点缺乏可靠证据。”

主编亲自撰文,直接推翻自己杂志上个月刚刚刊登的著名论文的结论,无疑是极为罕见的举动。更出人意表的是,在同一期杂志上,还刊登了邦弗尼斯特的回应文章,他当然不接受调查小组对实验的否定结论。

随后双方开启激烈骂战,邦弗尼斯特怒斥马多克斯把实验室团队“设计进陷阱中”,指控马多克斯的调查组是“一群缺乏基本科学实验素养的业余人士”,他们“自行篡改实验程序,严重歪曲事实”,说他们是抱有阴暗动机的“猎巫者”“科学麦卡锡主义者”,告诫同行“永远不要让这群人进入实验室”。马多克斯则宣称邦弗尼斯特的实验室“习惯性作弊”,“对取样错误视而不见”,“自比伽利略”,“妄图通过在世界顶级科学期刊上发表论文为不可靠的科学成果获取背书”……

科学“神刊”上一篇“神文”,竟然搞得如此一地鸡毛,中国读者也许会感觉科学形象大受损害,暗兴“成何体统”之叹。但是如果我们知道了Nature和马多克斯背后的惊人操作,那就更不知要做何感想了。

Nature的惊人操作

一九八八年发表的“水的记忆”文末附有一小节“编辑的保留”,表示“这种活性不具备物理基础。在与邦弗尼斯特教授友好沟通之后,Nature已经安排独立的调查员前去观察实验重复。调查报告将于近期公布”。笔者依据更多相关文献,还原出如下过程梗概:

原来这篇论文一九八六年就已经投给了Nature,审稿已持续了两年之久,反馈了审稿意见的三位审稿人一致认为“实验一定在某个环节出了问题”,这等于直接否定了论文所报告的实验现象的真实性。

按照国内学术界对“国际顶级科学期刊”的投射想象,这样一篇被三个审稿人一致否定的论文,应该肯定无法在Nature上发表,然而它居然发表了。

更惊人的内幕是,马多克斯和邦弗尼斯特事先达成了这样的协议——Nature先发表这篇论文,然后派出调查小组前往邦弗尼斯特的实验室进行调查。

调查小组(即“编辑的保留”中所说的“独立的调查员”)是哪些人呢?马多克斯在“高倍稀释实验的错觉”一文中交代了,由如下三人组成:专业魔术师兰迪(J. Randi)、国立卫生研究院(NIH)的科学家斯图尔特(W. Stewart)、Nature主编马多克斯本人(他在文章中将自己描述为“一位具有理论物理学背景的记者”)。这个三人调查小组的成员资格后来备受争议。

为什么要请专业魔术师参加科学调查?马多克斯在文章中解释说:“邀请他的初衷是希望他能够发现这个著名的实验结果中是否含有某种欺骗性的成分。”这一举动表明,马多克斯在调查之前就已怀疑邦弗尼斯特实验室的科学严肃性。调查小组中出现这样的人选,岂非对邦弗尼斯特研究团队尊严的侮辱?

那么这个具有侮辱性的调查小组成员名单,邦弗尼斯特事先知不知道?他是知道的,但他选择了隐忍。在接受法国媒体采访时他表示“我需要一个没有争议的国际期刊来发表这篇论文”——这其实就是马多克斯后来在骂战中说的“妄图通过在世界顶级科学期刊上发表论文为不可靠的科学成果获取背书”。邦弗尼斯特为了让论文在神刊上顺利发表,避免节外生枝,对这个名单没有提出异议。但后来的事实证明,他对马多克斯的行事风格和手段下限缺乏足够的想象。

这里有一个严重问题:按照国内学术界对“国际顶级科学期刊”的投射想象,马多克斯既然已经决定派出调查小组前往调查,那肯定应该等调查结论出来之后,再决定论文是否发表;而结论既然认为实验无法成立,论文当然就不应发表了。然而马多克斯竟然先发表后调查,这是什么态度?什么用心?

事实上,马多克斯在此事上的做法,连他的Nature同事们也无法接受,为此曾在杂志内部引发严重争议。“水的记忆”作为正式的学术论文,按理应刊登在Nature的“论文”专栏,但据后来成为Nature编辑的温茨(C. Wenz)透露,因为杂志编辑没有一个人愿意将此文刊登在自己负责的栏目中,马多克斯不得不动用主编权力,另设一个“科学专栏”,单独发表此文。

马多克斯动用主编权力,另设“科学专栏”单独发表“水的记忆”论文

Nature杂志不审稿的著名例证

也许有人会问:仅仅一篇“水的记忆”就能说明全部问题吗?好吧,如果不能,就让我们来看更多的例证。

据前所述,“水的记忆”是三人审稿一致否定而主编仍决定发表,但这并非Nature历史上的孤立事件。例如一九九〇年,英国著名天文学家霍伊尔(F. Hoyle)与同事在Nature上发表了一篇反对大爆炸宇宙理论的论文。马多克斯在同期的社论中专门说明,该论文未获得审稿人的赞同意见,但考虑到它足以引起读者的注意和兴趣,所以仍决定发表。

其实Nature还有更出人意表的做法:一些论文发表完全不经审稿!其中包括大名鼎鼎的科学家和后来成为超级经典的科学论文。

马多克斯曾两度担任Nature主编,他自己在Nature上撰文告诉读者,在他的第一任期间(一九六六至一九七三年),有两位作者的论文他从不送审,一位是古人类学权威利基(L. Leakey),另一位就是著名天文学家霍伊尔。

一九七一年利基曾要求撤回一篇投给Nature的论文,想进一步研究有关的古生物化石后再做定论,该文首次披露了“人类起源于非洲”的重要考古证据。马多克斯制止了利基的撤稿要求,并在不审稿的情形下将论文发表,该文后来成为古人类学领域的经典。

一九七七年霍伊尔在一篇论文中提出“地球生命源于星际细菌”,马多克斯决定不审稿即将其发表,理由是“评议专家无法有效判定这个假说是否合理”。

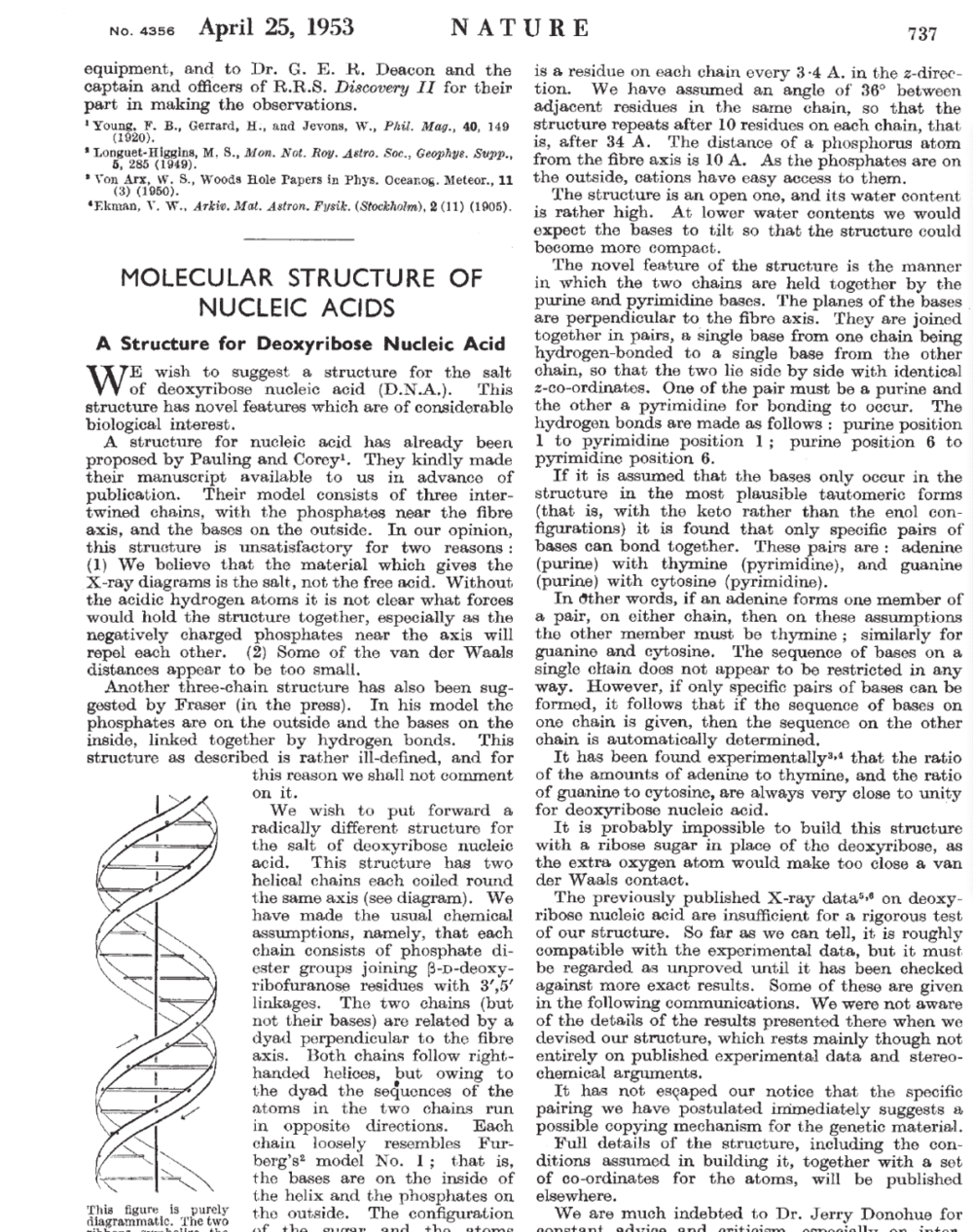

Nature论文不审稿就发表的先例,至少在马多克斯的上一任主编布林布尔(L. J. F. Brimble)任内就已有著名案例——一九五三年沃森(J. D. Watson)和克里克(F. H. C. Crick)大名鼎鼎的DNA双螺旋模型论文《脱氧核糖核酸的结构》就是以不审稿的方式发表的。

这篇短文(只有两页)被称为“可能是Nature有史以来发表的最著名的文章”,也是Nature几任主编在各种场合引以为傲的文章。马多克斯多次在Nature上撰文谈及此事,为布林布尔的做法找出种种理由:

比如一九八九年马多克斯表示:“(双螺旋论文)四月二日收稿,四月二十五日发表,不可能有充裕的时间让专家审稿和评议。”一九九五年他又认为,该文只是设想,“和实验数据也只是大致相符……这种表述很难让审稿专家满意”。二〇〇三年他在回应读者追问双螺旋论文没有送审的来信中,又给出不审稿的两条理由:第一,同领域专家一旦看到论文中的双螺旋模型,谁能保证能完全保守秘密?第二,投稿由卡文迪许实验室主任布拉格(L. Bragg,一九一五年诺贝尔物理学奖得主)推荐,就等于已获最权威的审稿意见。

显然,马多克斯对Nature不审稿就发表经典论文相当自豪,至于他谈及同行评议保守秘密的困难,事实上Nature审稿历史上的确发生过评议专家剽窃论文数据引发官司的事件。不审稿而刊登了经典论文,倒也不是赌博押注押对了而已,这后面有更深的背景。

Nature杂志引以为傲的传统

这里我们必须对“审稿”这个概念进行澄清。在国内学术界,特别是科技期刊领域,通常“审稿”都意味着,审稿人给出的审稿意见,对于稿件是否发表,具有决定性作用。这是因为,在中国国内,我们普遍认为,设立由相关领域资深学者组成的编委会,并实行同行评议(即请杂志编辑部之外的学术同行进行匿名审稿),是科学期刊作为“学术公器”的两项标准配置。所以一篇文章是否发表,既不是主编也不是编辑部的什么人说了算,而是由编委会经过集体讨论后正式决定。在这种讨论中,审稿专家的意见通常都具有决定性作用。

然而,对于Nature来说,“审稿”具有完全不同的含义。

首先,Nature的审稿并非通常意义上的同行评议,而只是必要时的“业务外包”——审稿人的意见仅供杂志参考,并不能决定稿件刊登与否。在二〇一〇年的一篇社论中,Nature针对“杂志审稿出现一个负面评议就毙稿”的误解回应说:“恰恰相反,去年有好几篇论文,尽管所有审稿人都表示不适宜发表,但Nature评估后还是发表了它们。”

其次,决定稿件刊登与否的,既不是审稿人,也不是编委会——Nature在无数场合(杂志官网、社论、主编文章、主编接受媒体访谈等等)反复强调:Nature以及它旗下的所有杂志从来不设编委会。例如坎贝尔二〇一四年五月访华,接受果壳网采访时明确表示:“我们从不设编委会,……我们的编辑一直是选定文章和做最终决定的人,他们花费大量时间拜访实验室、阅读论文,掌握学科发展的最新情况。自然集团的所有期刊都这样。”

事实上,不设编委会,不搞通常意义上的同行评议,是Nature引以为傲的传统,Nature强调自己是独立杂志,不从属于任何学会或学术机构。在Nature官网上的“编辑标准和程序”中就有这样一段话:

杂志没有由高级科学家组成的编委会,也不附属于任何学会和学术机构,因此它的决定是独立做出的,不受制于任何单独个体持有的科学或国家偏见。什么样的论文能吸引读者广泛关注,由Nature的编辑而不是审稿人来做出判断。

所以在Nature决定稿件是否刊登的,是编辑部,最终是主编。

马多克斯在一九六九年的Nature社论中曾谈过这个问题:因为衡量论文的科学价值并不存在唯一标准,期刊编辑取舍稿件必须进行“主观审定”——就是编辑握有稿件的生杀大权。而国内绝大部分学术期刊,编辑主要扮演服务者的角色,负责收稿、初选、送审、编辑稿件等相关事宜,完全没有Nature的那种权力。

那么Nature取舍稿件的依据是什么?

马多克斯在社论中提供了非常明确的答案——读者兴趣是至高无上的原则:“文章是用来读的,作为一般原则,科学论文也不例外。如果作者兴趣和读者兴趣发生冲突,读者兴趣决定期刊政策。”

所谓“读者兴趣”,说到底其实就是“编辑兴趣”——由编辑来判断读者究竟对什么文章感兴趣,而判断的结果往往带有很大的主观性。马多克斯对此不仅直言无隐,而且提供了相当合理的引申:第一,文章发不发表,并不意味着对文章的优劣判断,只是一种“主观旨趣”的表达,退稿并不等于否定稿件。第二,论文不发表,未必是负面审稿意见所致。所以Nature一般情况下并不向作者返回审稿意见。

秉持这样的理念,当然也就会对撤稿(杂志撤稿或作者撤稿)持非常淡然的态度,因为发表文章并不意味着杂志对文章内容和结论的背书,所以撤稿也就无须被视为杂志工作的失误。事实上Nature、Science(《科学》)等科学“神刊”都曾多次撤稿,甚至批量撤稿,撤稿对这些“神刊”来说完全不是问题,客观上对它们的声誉也没什么伤害。

像Nature这样公然宣称文章发表与否只是编辑考虑读者兴趣后的“主观旨趣”,在学术刊物中不仅极为罕见,而且极为大胆。因为对大多数科学期刊而言,发表稿件首要强调的当然是学术性,至于文章是否吸引读者,那通常只能是偷偷考虑的事情。

英国皇家学会科学信息委员会一九七五年曾提出一套学术评议规则的建议指导原则,其中编辑联系审稿专家、评议过程保密、发表与否取决于审稿意见,后来成为大部分学术杂志的办刊共识。但Nature却立场鲜明地表示:科学期刊无须奉行统一的执业标准。Nature只愿意按照自己认为有利的方式办刊,就是最大限度地确保期刊自主权利不受限制和挑战,而对皇家学会的倡议不加理会:

支持者说,统一执业标准为杂志留下了自由把握限度的空间。与其这样,那我们不如直接遵从另一个方针——完全忽略掉这个指导原则。从民意调查结果来看,很多编辑无意遵从,也没打算按这个标准行事。

Nature杂志的这种办刊理念,多年实践证明成效卓著——最有力的证明就是它如今的神刊地位,所以这一办刊理念一直被Nature秉持至今。

从近期一次撤稿看中国科学界对神刊的误解

二〇二〇年三月十二日,Nature发表了题为《缅甸白垩纪蜂鸟大小的恐龙》的封面文章,领衔署名者是中国地质大学(北京)某副教授。不料从次日就开始出现大量争议,认为论文的结论——发现了史上最小恐龙——是荒谬的。

国内许多仍习惯于对西方科学神刊进行理想投射的古生物界人士,对Nature刊登此文表示了强烈的质疑、不解和义愤。他们无法理解,一本“国际顶级科学期刊”为什么会刊登这样一篇结论明显荒谬的文章——因为在中国学者的固有认知中,普遍认为杂志发表某篇文章当然就意味着杂志以它自身的声誉为该文做了背书。

稍后《中国科学报》就此事对笔者做了专访(发表于同年三月二十六日科学网公号和四月九日《中国科学报》),笔者简要解释了Nature的办刊理念和常见手法,发表某篇文章绝不意味着杂志以自身声誉为该文背书,而只是杂志认为读者会感兴趣而已,所以发表这样一篇文章是太正常不过了。

记得当时《中国科学报》记者还问我,该文有没有撤稿的可能?我向她表示,当然有这种可能,但即使作者自己要求撤稿,Nature此刻也未必会同意。对于我的这个判断,记者当时将信将疑。但数日后她打电话告诉我,真的发生了我预言的情况:该文通讯作者联系Nature表示希望撤稿,然而“杂志编辑认为无须撤稿,因为毕竟科学界经常犯错”。她问道:为什么您居然能预先估计到这样的情形?我说很简单,因为还没炒作够呢。

四个多月后,这场小小风波最终以该文于当年七月二十二日正式撤稿宣告结束,论文作者的学术声誉无疑已大受伤害。古生物界确认“发现史上最小恐龙”是子虚乌有,当初的各种质疑和义愤也都渐归沉寂。

只不过,一两次学术小圈子里的小众风波,并不会立刻从根本上改变人们心目中对“神刊”的旧有认知,愿意将自己对理想科学期刊的想象投射到西方“神刊”上的人,仍会自觉或不自觉地继续这种投射。

尾声和教训

在上面的故事中,几家欢乐几家愁,我们简单看一下各家状况:

Nature当然一直是赢家,如今全球九千多种SCI杂志中,长年盘踞影响因子前二十名的神刊中,Nature及其旗下子刊独占一半。

在“水的记忆”事件中,Nature先发表论文后调查真伪的惊人操作,虽然在Nature一贯秉持的办刊理念中情有可原,但时任主编马多克斯这样处心积虑实施炒作,还是突破了办刊手法中通常的下限,所以连他当时的同事们都无法接受。但从实际效果来看,事件引发的剧烈争议持续数月,为Nature赚了大把“流量”,对提升影响因子绝对有正面贡献。几任主编事后谈及此事也都不以为耻,甚至可以坦然自嘲“臭名昭著”。

最悲催的是邦弗尼斯特,他费尽心思让论文发表在Nature上,不仅没有获得预期的背书效果,反而成为他事业的灾难。马多克斯的调查报告对邦弗尼斯特的学术声誉造成了巨大伤害,先是他的研究资助被切断,后来他被迫离开学术界,只能自筹经费继续搞与“水的记忆”相关的研究,二〇〇四年黯然离世。

至于水到底有没有邦弗尼斯特所说的“记忆”,却长期没有定论。围绕“水的记忆”争论双方针锋相对,一方以顺势疗法领域人士为主,相信这一实验现象完全可能发生;另一方则持全盘否定意见,认为实验现象违反基本生物化学规律,“论文数据是捏造的”。

有关争论至今没有停息,英国和荷兰的研究小组一九九二年、一九九三年先后发布复原实验失败的消息;而一些大牌科学家,如物理学诺奖获得者约瑟夫森(B. Josephson)、生理及医学诺奖获得者蒙塔尼耶(L. Montagnier)等,则一直相信“水的记忆”实验结论是成立的。

“水的记忆”事件给世人提供了多方面的教训,除了可以借此从一个侧面了解科学“神刊”是怎样办成的,给笔者印象特别深刻的是:“神刊”高踞神坛,而神坛需要祭品!

邦弗尼斯特迷信“神刊”,不惜参与“大神”精心策划的“神刊”游戏,结果未见其利,先受其害,让自己成了祭品。“史上最小恐龙”风波中,论文作者也成了祭品。

更让人感叹的是,这些祭品都是芸芸众生自己送上门去的!“神刊”只需端坐神坛,笑看世人纷纷攘攘前来献祭,间或拣选个把合适的祭品享用一番……

本文原载于《读书》2022年8期新刊,授权虎嗅转载,更多文章,可订阅购买《读书》杂志或关注微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),作者:江晓原、穆蕴秋