这个说法乍一看相当“惊悚”,但仔细一算还真是这么回事。

一个成年人有28到32颗牙,按每颗1.5万元的“常规”价格计算,就是42到48万元,在鹤岗,能买下9套房还有余,在其它中小城市买下一套房也不成问题。

据央视在2021年的一档节目调查,如今中国大约有2亿缺牙患者,缺牙的数量起码在5亿颗到10亿颗。在高昂的治疗费用面前,许多人遇到牙齿问题,只能先忍着,能拖则拖。

2022年8月12日,国家医保局下发了《关于开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记工作的通知》,要求各地相关机构自行登记种牙的费用,并且要写清楚各个环节都有哪些,相应的部分具体产生了多少费用。

几天后,国家医保局又发布了《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知(征求意见稿)》,据这份通知的内容,种植牙有望纳入医保集采范围,这也就意味着,牙齿治疗的价格将被“打下来”。

在两份文件发布后,一则新闻上了热搜:“安徽一地限价,三级医院种牙不高于2200元每颗。”

“换一口牙就要卖一套房,终于将成为历史”,网友评论道。

许多关心医疗问题的人都知道,国家医保局出手已经不是第一次了。近年来,医保局通过集采、价格谈判等方式,压低医药医疗费用,越来越受到关注,每年的医保谈判现场视频,都能引发广泛讨论。

2020年11月,国家医保局开展心脏支架带量采购工作,几场“灵魂谈判”下来,直接将原价1.3万元的心脏支架谈到 700元,降价幅度达到94.6% 。

在价格谈判的现场实录视频下,评论区无不欢呼叫好,有人激动地说“奶奶的病有救了”。

然而,在这场价格谈判过去几个月后,某财经媒体发布了一篇文章《心脏支架困局:以前没钱做手术,现在有钱没支架》。

文章中称,作者调查发现,天津市、北京市、安徽省、江西省和广东省等地均出现了三甲医院供应不足以及支架型号不全的情况。

文章暗戳戳的表示,由于降价造成了“浪费”:“在支架降价前,很多‘可做可不做’的手术是不做的,降价后都做了,所以需求暴增,供不应求。”

而且提出了一个广为流传的说法:因为利润被压得太低,药企都不愿意研发和生产了,以后有钱也用不上药。

当然,这个说法也并非该媒体首创,而且直到今年的医保集采新闻中,在评论区也能看到踪迹。一直有声音称,医保局的做法是在“迎合大众的无脑”、“会摧毁医药行业”。

乍一看,这种的说法还挺“理性”,毕竟从自由主义经济学那套理论来分析:政府调控市场价格会导致一个领域资本外流,生产减少,研发经费不足,发展停滞;国家放开价格限制,这样才会有利润,才能吸引资源,让行业蓬勃发展。

这么一看,该媒体调查出来的“心脏支架困局”与这种理论刚好对上了:药价太低,药厂都不愿意生产了,以后老百姓“有钱也没有支架用”。

那么,真如这些“理中客”所言,“医保局是为了迎合大众,为了政绩才搞集采,会弄得以后大家都没病看没药吃”吗?

01

其实这种分析就像“真空中的球形鸡”,全然忽视了医疗领域的特殊性,也完全没有注意到国家在制定医疗领域的政策时,出发点是什么。

如果从更长的时间段,纳入更多现实情况来看,就不难发现,国家在医药领域的政策变化,从多年前至今,其实都是一脉相承的。

从药的方面来说,最好的例子就是抗生素。

在人类漫长的历史中,以农业体力劳动为基础的经济结构之下,外伤、炎症等细菌感染始终是人类健康的头号大敌。

在过去,细菌夺去了无数人的生命。据估算,二战前全世界人类的平均寿命只有30岁左右。

直到青霉素(抗生素)的发现,人类才有了对抗细菌感染的利器。

在抗生素被发现后,西方国家很快认识到其重要性,将其誉为第二次世界大战中的第三重大发明(另外两项为原子弹、雷达)。

在全国解放前,我国的人均预期寿命仅有35岁,一方面是因为战争,一方面就是抗生素的匮乏。

新中国建国后,以美国为首的西方国家对我国展开了长期禁运与封锁,严控抗生素的制备技术和成品传入我国。

1949年,时任上海市长的陈毅与医学家童村彻夜讨论如何发展中国自己的抗生素事业。

1950年,童村受陈毅委托与批示,邀请一批科学精英,快速筹建了“上海抗生素实验所”,仅用了一年时间,便成功试制了新中国第一支国产青霉素针剂。

1950年,童村受陈毅委托与批示,邀请一批科学精英,快速筹建了“上海抗生素实验所”,仅用了一年时间,便成功试制了新中国第一支国产青霉素针剂。后来,实验所更名为“上海第三制药厂”,开始批量生产抗生素。童村也因此被称为中国“抗生素之父”。

这成为我国打破封锁,实现抗生素事业自主化的起步。但仅仅几十吨的年产量,显然远不足以满足人民的需要。

在当时,1瓶20万单位的“盘尼西林”(即青霉素),虽然仅重0.12克,却相当于黄金0.9克的价格。即便在抗美援朝前线英勇作战的战士受了伤,也常常用不上这种药品。

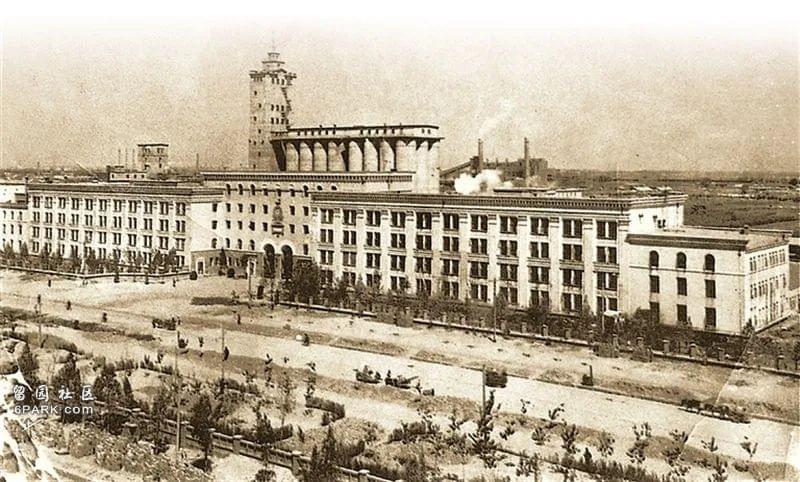

为了扩大供给,国家调动了极高规格的资源投入此项事业。在第一个“五年计划”的156项重点工程中,与医药相关的三个项目,其中两项都事关建设一座更大的抗生素生产厂。

1953年,中央从全国各地抽调8名骨干,到上海第三制药厂学习。之后,8人又前往全国进行选址与建厂筹备。

据当时参与筹备建厂,后来担任厂经济师的刘太元回忆:“跑水利部查各地水文资料,跑军委气象局抄历史气象数据,跑粮食部调查玉米大豆产地情况,跑交通部、铁道部搜集铁路、公路运输条件……”各部委都为建厂提供了支持。

最终,在佳木斯、哈尔滨、齐齐哈尔、太原、石家庄、邯郸、西安、成都等厂址中,石家庄脱颖而出。

这座备受瞩目的药厂也就是有着共和国“医药长子”之称,亚洲最大的抗生素厂——华北制药厂。

与选址同步,国家又从各地医院和轻工行业选调了管理干部、工程技术人员、及班组长以上骨干429人,制药、淀粉和玻璃行业技术骨干562人,以及一大批大中专毕业生。

在厂区建设中,相当于现在的20多层楼高的淀粉塔,以当时的技术无法施工,国家又组织人才开展研究,结合苏联经验首创名为“升模法”的建筑工艺,突破了厂区施工难题。

1957年7月15日,淀粉厂投产;1958年3月13日,玻璃厂制造出第一批玻璃小瓶;1958年6月3日,第一批青霉素正式下线……

“那时候的建设,不亚于后来的深圳速度啊。”刘太元在多年后接受记者采访时感慨万千。

时任华药青霉素车间主任,后来担任国家医药管理局局长的齐谋甲回忆,“华药青霉素的下线,迅速带动了青霉素的普及和降价。没多久,曾售价数倍于黄金的青霉素,就降为几毛钱一支。”

华药的建成只是一个开端,此后抗生素厂遍地开花,也一直是许多地方政府招商引资的重点。

2009年,我国抗生素产量和出口量已位居世界第一。国内抗生素原料药品种达到181个,生产企业达到120 余家,市场规模达600 亿元。

600亿是个什么概念?后来被视为“经济发动机”之一的互联网经济,在2009年整体市场规模为743亿元,与抗生素这一个医药细分领域旗鼓相当。

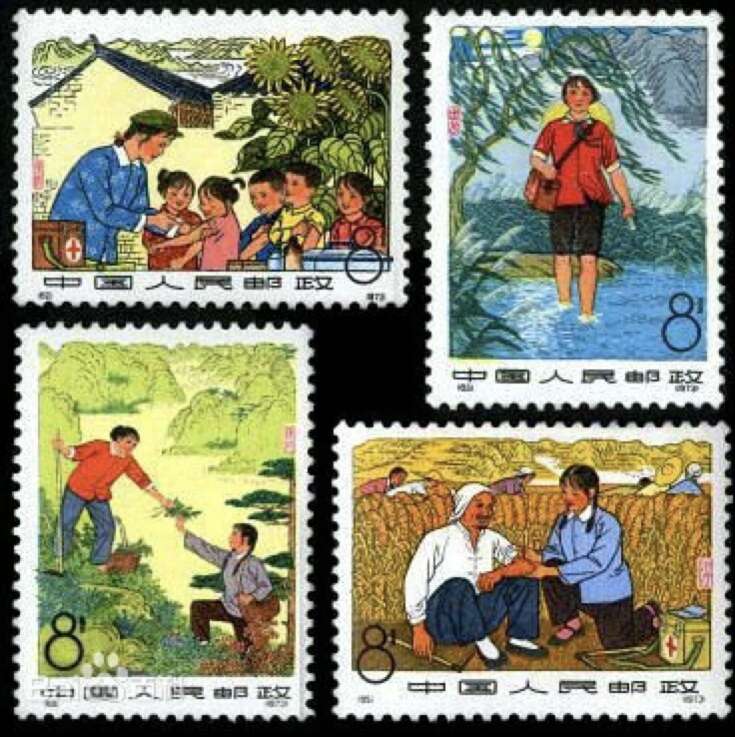

在什么都缺的情况下,先集中一部分资源解决“从无到有”的问题——国家发展抗生素的逻辑,不止是在“药”的方面,在“医”的方面也是如此,一个曾经影响广泛的政策,就是建设“赤脚医生”(农村非正式医疗人员)队伍。

在当时,全国仅有140多万名卫生技术人员,其中70%在大城市,20%在县城,只有10%在农村,医疗经费的使用在农村只占25%,城市则占去了75%。广大农村享受到的医疗资源十分匮乏,缺医少药问题严重。

毛主席认为,应该“抓住主要矛盾”,弄清楚农村医疗最缺什么,先把这些问题解决。

在当时的广大农村,大部分疾病是由于营养不良、卫生意识和防病意识不足引发的流行病。

所以在资源有限、时间有限的情况下,并不能像医学院那样长周期、高投入地培养医学人才。而是需要针对性地培养一批传播医学常识,可以简单医治常见病的人员。

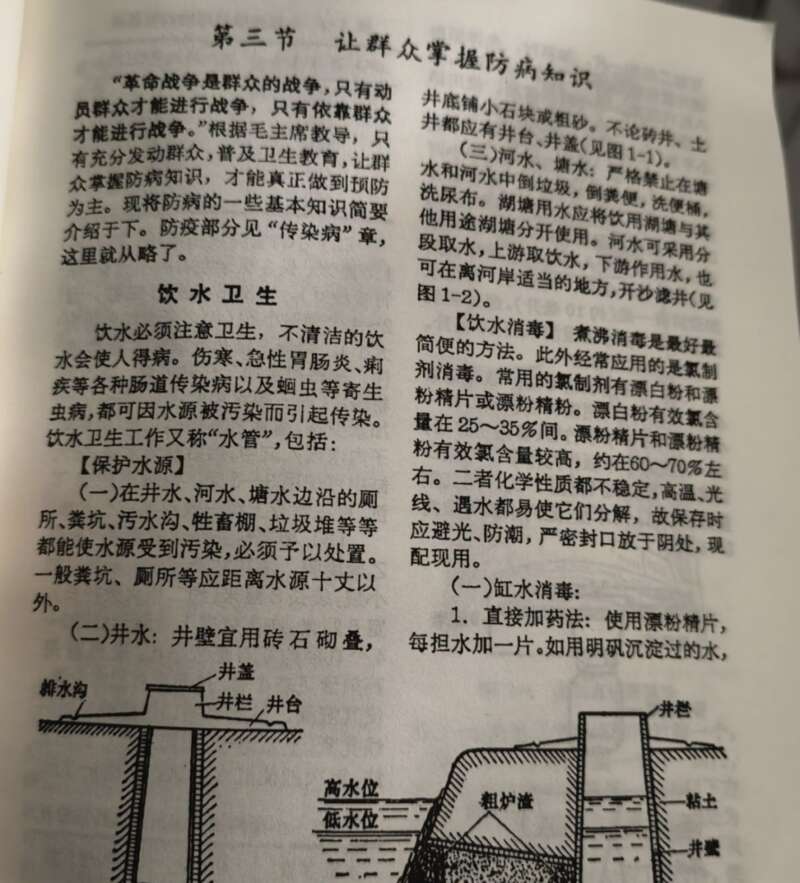

国家一方面组织医学专家编写简单易懂的《赤脚医生手册》,一方面又从医学世家子弟,或是高中毕业生中略懂医术病理者挑选人员,集中到县卫生学校进行一到两年的培训,随后在农村进行半农半医的工作。

在极短的时间内,全国就形成了几十万人的乡村医疗卫生队伍。他们农忙时参与农业劳动,农闲时就四处走动,为农村社员普及卫生知识、避免流行疫病、解决常见疾病、处置普通伤口,遇到解决不了的问题,又能引导农村社员到医院进行诊治。

改革开放后,曾经的一部分农业体力劳动被机械逐步取代,大批人口也随着城市化进程进入了城市。国家整体的产业结构发生了变化,人民群众对医疗的需求也变得多元起来。

1985年,国家取消了“赤脚医生”这一称号,通过更加严格的考核,开始建设起“乡村医生”队伍。

2003年,国家又颁布了《乡村医生从业管理条例》,建设农村初级卫生保健服务体系。

同年,全国开始推行新型农村合作医疗保险:在遇上疾病时,新型农村合作医疗保险可为个人承担多至20万元的费用。而个人每年缴纳的保费仅为10元,直到2021年,这个费用仍控制在每年300元以内。

在“药”的方面,由于对抗生素的过度依赖,基层医疗中出现了“三素一汤”泛滥的现象。三素即抗生素、维生素、激素,一汤指的是输液。

此前,由于基层医疗人员知识相对有限,许多疾病也确实可以通过“三素一汤”进行医治,这就导致不管什么病都通过输液来解决,时间久了,患者觉得有效,甚至会主动要求输液。

但实际上,在城市化发展后,许多人已经不从事农业重体力劳动,卫生条件也已经极大改善,细菌感染的概率已经大幅度降低了。许多人生病,通过抗生素治疗其实没有效果,对“三素一汤”的依赖,更多是习惯性的。

据联合国在2010年的研究估算,中国每年因为抗生素滥用而丧命的人数已经达到8万,这份研究称,2050年人类因滥用抗生素导致的死亡人数可能会超过1000万。

2011年,学术期刊《国外医药》的一份论文显示,研究人员对唐山市某市级医院2009年1月至2010年5月间,对611例经历了手术前中后三期的患者进行了调查。

调查结论是,在抗菌药物的使用问题上,抗菌药物使用率高达99.2%,其中不合理用药就有598例,占了97.9%,平均每位患者多花在不合理使用抗菌药物上的费用是336元。

对抗生素等药物的过度使用,从群体看,会产生细菌耐药性,导致某些强耐药菌引发疾病无药可医的状况;从个体看,人体有超过80%的免疫功能建构在肠道中的益生菌平衡上,大量使用抗生素导致的菌群失衡也会引发健康问题。

2012年,国人的平均预期寿命已经达到了77.93岁,比建国时已经翻倍还多。但抗生素,“不香了”。国家转变了抗生素生产与使用的相关政策。

2012年,卫生部颁布《抗菌药物临床应用管理办法》,这项于当年8月1日实施的法规,严厉限制了抗生素的使用。

在此之前的2011年3月,国内大输液行业龙头企业科伦药业宣布总投资约40亿人民币建设伊犁川宁生物技术有限公司抗生素中间体建设项目,项目完成后可年产硫氰酸红霉素4800吨、头孢系列中间体9000吨。

也许是对变化看得十分清楚,到了2012年,科伦药业就宣布进行全面转型,提出以肿瘤领域为核心,从而覆盖多种领域的研发策略,不再将企业发展全部押注在抗生素领域。

到了2021年,科伦药业的财报显示,公司有15 个创新药进入临床阶段,其中8个为抗肿瘤药。

2016年,国家卫计委、发改委、食药总局、国家中医药管理局等14部门联合制定《遏制细菌耐药国家行动计划(2016-2020年)》,严控零售药店销售抗生素,大幅度降低兽用抗生素等抗菌药品,并且在全国进一步推行取消输液。

2016年,国家卫计委、发改委、食药总局、国家中医药管理局等14部门联合制定《遏制细菌耐药国家行动计划(2016-2020年)》,严控零售药店销售抗生素,大幅度降低兽用抗生素等抗菌药品,并且在全国进一步推行取消输液。其实前边提到的“理中客”说的也有几分道理:国家在医药政策方面相当“迎合”人民群众。只不过,这种“迎合”并非是群众想要什么,就提供什么,而是群众真正需要什么,才提供什么。

02

虽然回溯历史,国家政策的走向是基于当时最紧迫的需要进行制定,在后来看起来,并不完美,但始终坚持一个逻辑:在“一穷二白”的情况下,先“把池子做大,把鱼养多”,等总量做上去,再根据需求的变化提升供给的质量。

只有从这个角度出发,才能看明白为什么近年来国家医保局要进行带量采购、压低药价。

改革开放初期,人民群众享受的卫生与医疗水平相比解放前有很大的提升,中国人口平均预期寿命达到了66岁,远超其他发展中国家。

但不可否认的是,当时缺医少药的现象仍然十分普遍。与改革开放后各个领域的思路类似,国家逐步引入市场的力量来进一步做大“鱼池”。

这也就是中国的第一次“医改”。此后,医疗卫生服务能力大大提高,医疗机构活力显著增强,供给也不断提升。

据国家统计局数据,改革开放初期的1978年,全国卫生总费用为110.21亿元,2016年增加到了4.63万亿元,增长了420倍。1978年,医药工业总产值仅为73亿元,1998年上升至1371亿元,到了2016年,更升至3.2万亿元,增长了410倍。

但第一次医改后,医疗卫生机构的服务目标从追求社会公益,转为追求经济效益,这也造成了后来医疗费用快速上升。

毕竟,有利可图,一些人和资源才会主动进场,参与做大“鱼池”的过程。正常的利益并不是一件坏事,是行业发展的推动力。但医疗行业事关民生,并不能完全以利润和收益来考量。

在医疗领域过分追求利润,最极端的例子就是刘翔峰这样唯利是图的人间败类混入医疗体系中(详见《湘雅屠夫,中国有史以来最大的医疗丑闻》)。

“天价医疗费”、“因病致贫、因病返贫”,越来越成为大众关注的问题。

放眼全球,如何利用有限的资源做好医疗保障,都是个难题。2005年,国务院发展研究中心在《对中国的医疗卫生体制改革的评价和建议》中直言不讳地指出“目前中国的医疗卫生体制改革基本上是不成功的。”

2009年,中共中央、国务院发布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》,这份文件明确指出了医改的战略目标,即“有效减轻居民就医费用负担,切实缓解‘看病难、看病贵’”以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度”。

这份方案并没有一刀切,而是允许各地在这一目标之下,在实践中朝着不同的方向探索。“新医改”的各种可能性也就在探索中孕育。

2017年1月,国务院8部门联合下发的一份通知,明确提出综合医改试点省(区、市)和公立医院改革试点城市的公立医疗机构要率先推行药品采购“两票制”。

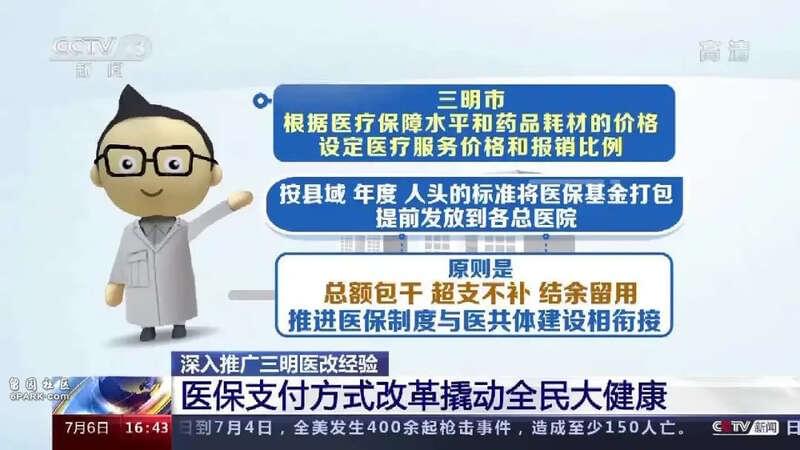

两票制的目的是取代曾经药厂到医院中间环节太多的七票八票,改变层层分润的现象,把药品的流通限制在两级经销商以内,简单说就是“减少中间商赚差价”。2018年3月,国家又成立了国家医保局,集中统一管理医保工作,医保带量采购、价格谈判也逐步做了起来。这才有了心脏支架、抗癌药等“救命药”价格的大幅度降低,也才有了今天“换一口牙就要卖一套房,终于将成为历史”的讨论。但要知道医改涉及十几亿人的医疗与健康,需要谨慎再谨慎考虑可能产生的影响。很多乍一看可行的办法,并不一定在实践中会有什么结果。那这些政策的制定,是“拍脑门”决定的吗?并不是。这些做法很大程度上参考了各地在医改实践中探索出的经验。“三明医改”,是在“新医改”探索中备受瞩目的范例。2010年,福建省三明市的医保基金缺口达到了1.43亿元,2011年,这个缺口继续扩大到2.08亿元,占到该市财政收入的14.42%。如果不进行改革,三明将走到财政难以维系的悬崖边缘。早年在药监系统工作近十年的詹积富,于2011年下半年出任三明市副市长,刚一到任,就接到了“减少亏损5000万元”的任务。但怎么达成目标,当时谁也不知道。2012年,詹积富决定先从药价虚高下手。他结合各部门汇报的情况分析,医保基金的过度消耗与药价虚高有很大关系。这些价格虚高的药品很多都是所谓“万能药”,即营养性、辅助性用药,吃了作用不大,但价格不低回扣空间很大,药代总是不遗余力的推荐给医生,医生也有动力用这些药。2012年3月,参与三明医改的卫生局工作人员修芹等人制定的药品重点监控目录推出,第一批共129种药品被纳入监控范围,多是单月使用量超过30万元的品种。重点药品监控后要求,医院使用这些药品必须实名登记,严控对这些药品的使用。4月20日,监控目录刚刚落地,当月药品支出就下降了1673.03万元。此一役的成功,让詹积富想到,可以在政府招标的基础上,与厂家二次谈判,他称之为“限价采购”,后来,又在此基础上形成了两票制,来压缩药品价格。

但过去长期形成的“以药养医”问题仍然存在,在打击药价的同时,三明22家公立医院出现了15%的亏损。医改团队一方面开设廉政账户,鼓励医生缴纳回扣,严控由于收入下滑产生的腐败问题;一方面提高医疗服务价格,比如把挂号费从7.5元上调至25元,让医生不再靠卖药等灰色收入生活。但可想而之这些举措打击了谁的利益,一时之间,“三明医生都跑了”、“三明无药可用”、“三明没有好药用了”等流言四起。省政府的一位领导甚至对三明市委书记邓本元表示:“何必得罪那么多厂长,何必得罪那么多院长,何必得罪那么多大牌专家,何必得罪那么多医药代表?要对三明医改进行审计和调查。”但关键时刻,邓本元顶住压力,让詹积富“继续”。2012年,正是邓本元将三明医改这一重任全权委托给詹积富。2014年1月30日,国务院通知詹积富到北京汇报工作。2014年2月8日的这次医疗系统汇报中,10位来自全国的代表皆提及了“降低药品和耗材虚高价格”的必要性。而三明医改恰恰在2012年就启动了这一进程,詹积富的汇报受到极大重视。没过几天,国务院办公室便通知三明,要到当地进行调研。2014年2月19日,国务院副总理刘延东到达三明。国家对三明医改的举措和取得的成果予以了肯定。三明医改终于冲破了层层阻挠,走出了最困难的时刻。2015年12月12日晚,央视《新闻联播》播报了关于三明医改的新闻,共计5分10秒,占到整个节目时长的六分之一。

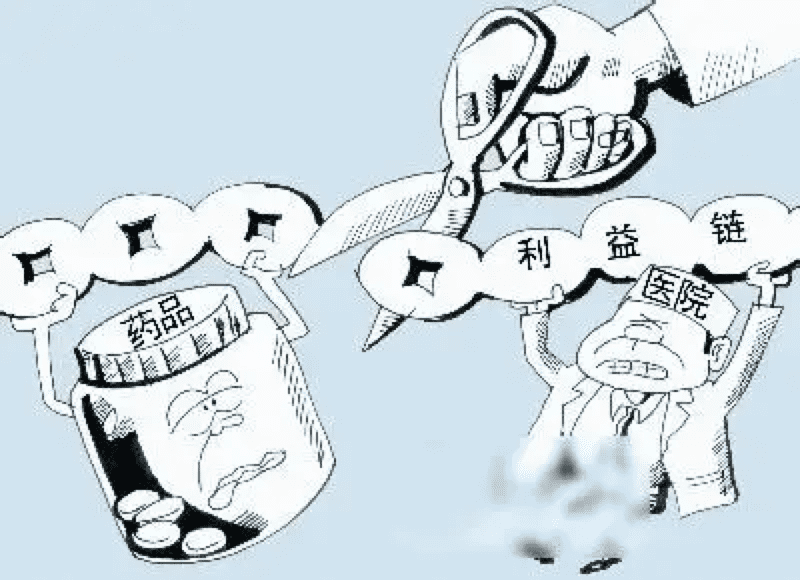

但过去长期形成的“以药养医”问题仍然存在,在打击药价的同时,三明22家公立医院出现了15%的亏损。医改团队一方面开设廉政账户,鼓励医生缴纳回扣,严控由于收入下滑产生的腐败问题;一方面提高医疗服务价格,比如把挂号费从7.5元上调至25元,让医生不再靠卖药等灰色收入生活。但可想而之这些举措打击了谁的利益,一时之间,“三明医生都跑了”、“三明无药可用”、“三明没有好药用了”等流言四起。省政府的一位领导甚至对三明市委书记邓本元表示:“何必得罪那么多厂长,何必得罪那么多院长,何必得罪那么多大牌专家,何必得罪那么多医药代表?要对三明医改进行审计和调查。”但关键时刻,邓本元顶住压力,让詹积富“继续”。2012年,正是邓本元将三明医改这一重任全权委托给詹积富。2014年1月30日,国务院通知詹积富到北京汇报工作。2014年2月8日的这次医疗系统汇报中,10位来自全国的代表皆提及了“降低药品和耗材虚高价格”的必要性。而三明医改恰恰在2012年就启动了这一进程,詹积富的汇报受到极大重视。没过几天,国务院办公室便通知三明,要到当地进行调研。2014年2月19日,国务院副总理刘延东到达三明。国家对三明医改的举措和取得的成果予以了肯定。三明医改终于冲破了层层阻挠,走出了最困难的时刻。2015年12月12日晚,央视《新闻联播》播报了关于三明医改的新闻,共计5分10秒,占到整个节目时长的六分之一。 2017年3月,中央全面深化改革领导小组会议指出,三明医改方向是正确的、成效是明显的,要注意推广。2021年10月15日,国务院深化医药卫生体制改革领导小组发布了《关于深入推广福建省三明市经验 深化医药卫生体制改革的实施意见》,把“注意推广”改为“深入推广”。三明医改中的“药品耗材联合阳光限价采购”、“三医联动”、“两票制”、“目标年薪制”等经验逐步被国家政策所采纳。按三明医改的结果来看,患者的就医支出减少了,医保的亏损得到了缓解,医生的收入得到了提升,皆大欢喜,“没有人受伤害的世界达成了”。然而果真如此吗?在《关于深入推广福建省三明市经验 深化医药卫生体制改革的实施意见》开篇就提出:“三明医改经验最重要的是改革的决心和勇气,不回避矛盾,敢于触碰利益。”按三明医改的经验为参考推行的一系列政策,肯定还是损害了某些人的利益。谁的利益?其实那篇“屁股很歪”的文章《心脏支架困局:以前没钱做手术,现在有钱没支架》,里边也说的很清楚:在价格谈判后,利益受损最大的就是中间商。有中间商表示,价格谈判后,“一单只能赚30元了,成物流公司了。”这篇文章的作者调查了一圈发现,药厂已经把支架供货给了中间商,但医院却经常收不到,因为中间商嫌赚钱少,所以“做不到及时供货”。于是得出了结论:医保局过分压低利润,导致了流通不畅。你看,如果忽视了人民群众在高昂的医疗费用面前的无声呐喊,就会把曾经中间商赚取巨额利润视为正常,就会把切断利益链的“断链”视为造成问题产生的原因。

2017年3月,中央全面深化改革领导小组会议指出,三明医改方向是正确的、成效是明显的,要注意推广。2021年10月15日,国务院深化医药卫生体制改革领导小组发布了《关于深入推广福建省三明市经验 深化医药卫生体制改革的实施意见》,把“注意推广”改为“深入推广”。三明医改中的“药品耗材联合阳光限价采购”、“三医联动”、“两票制”、“目标年薪制”等经验逐步被国家政策所采纳。按三明医改的结果来看,患者的就医支出减少了,医保的亏损得到了缓解,医生的收入得到了提升,皆大欢喜,“没有人受伤害的世界达成了”。然而果真如此吗?在《关于深入推广福建省三明市经验 深化医药卫生体制改革的实施意见》开篇就提出:“三明医改经验最重要的是改革的决心和勇气,不回避矛盾,敢于触碰利益。”按三明医改的经验为参考推行的一系列政策,肯定还是损害了某些人的利益。谁的利益?其实那篇“屁股很歪”的文章《心脏支架困局:以前没钱做手术,现在有钱没支架》,里边也说的很清楚:在价格谈判后,利益受损最大的就是中间商。有中间商表示,价格谈判后,“一单只能赚30元了,成物流公司了。”这篇文章的作者调查了一圈发现,药厂已经把支架供货给了中间商,但医院却经常收不到,因为中间商嫌赚钱少,所以“做不到及时供货”。于是得出了结论:医保局过分压低利润,导致了流通不畅。你看,如果忽视了人民群众在高昂的医疗费用面前的无声呐喊,就会把曾经中间商赚取巨额利润视为正常,就会把切断利益链的“断链”视为造成问题产生的原因。 文章更得出了“降价造成可做可不做的手术现在都要做,属于浪费”的奇葩结论,原来付不起高昂支架费用的病人,现在价格降价来了能用得起了,在这些人眼里属于“浪费医疗资源”。在这篇文章发布后,2021年9月6日,国家组织医用耗材联合采购平台官方网站发布了一则公告,用事实数据做出了回应:2021年前8个月,医疗机构共使用中选产品(全部为铬合金支架)110 万个,相较集采前去年同期数量(71 万个)增长 54%,使用总量已超过全国全年协议采购量(107 万个)。其中,中选企业已出厂供应中选支架 198 万个,达全年协议采购量的1.8 倍以上,为医院实际使用量的1.8 倍。出厂供应量扣除医疗机构使用量后,流通和库存等环节达 88 万个,供应充足。在联合采购平台发布公告之后,该财经媒体删除了这篇文章。

文章更得出了“降价造成可做可不做的手术现在都要做,属于浪费”的奇葩结论,原来付不起高昂支架费用的病人,现在价格降价来了能用得起了,在这些人眼里属于“浪费医疗资源”。在这篇文章发布后,2021年9月6日,国家组织医用耗材联合采购平台官方网站发布了一则公告,用事实数据做出了回应:2021年前8个月,医疗机构共使用中选产品(全部为铬合金支架)110 万个,相较集采前去年同期数量(71 万个)增长 54%,使用总量已超过全国全年协议采购量(107 万个)。其中,中选企业已出厂供应中选支架 198 万个,达全年协议采购量的1.8 倍以上,为医院实际使用量的1.8 倍。出厂供应量扣除医疗机构使用量后,流通和库存等环节达 88 万个,供应充足。在联合采购平台发布公告之后,该财经媒体删除了这篇文章。 03

随着两票制、 集采制等政策在全国的推行,医药行业迎来了“大洗牌”,其中受到冲击最大的,当属“药代”群体。药代,即医药代表。二战后,国外研发新药的浪潮掀起,药企需要有人为医生传播讲解这些新药的作用与用法,临床治疗中发现一些需求,也需要有人搜集后反馈给药企的研发部门,以指导研发方向,药代这一职业应运而生。在改革开放后,国外药企进入中国市场,国外的制药巨头把许多先进的医疗、研发、用药理念带入了国内,也把药代引入了国内市场。在起初,药代普遍为医学院毕业的大学生,有着相当扎实的专业知识,又受到制药巨头的知识培训,在许多医生眼里也是半个专家。然而,随着竞争加剧,药代这一职业的销售本质就暴露了出来。药代的收入与药品销售利润直接挂钩,为了卖药,许多药代在药企的默许下用贿赂、回扣打开市场。

在本世纪初,一名外企普通药代的基础薪资就能达到万余元,销售业绩好的药代,更是有“一年赚套房”的说法。如此高的收入自然吸引了许多冲着钱来的人,医药行业救死扶伤的大义被抛之脑后。据统计,最多的时候,全国有至少300万药代。要知道,这里边有不少人是国家通过财政补贴等手段,用远低于国外医学院的学费培养出来的医药人才,却变成了药品销售,对医药人才其实也是一种浪费。而且药代的名声也一步步臭了,以至于当下在许多人眼里,药代就意味着与恶医沆瀣一气、为了高额的金钱坑害病人的恶人。全国的医院也都摆出了“药代不得入内”的牌子。

在本世纪初,一名外企普通药代的基础薪资就能达到万余元,销售业绩好的药代,更是有“一年赚套房”的说法。如此高的收入自然吸引了许多冲着钱来的人,医药行业救死扶伤的大义被抛之脑后。据统计,最多的时候,全国有至少300万药代。要知道,这里边有不少人是国家通过财政补贴等手段,用远低于国外医学院的学费培养出来的医药人才,却变成了药品销售,对医药人才其实也是一种浪费。而且药代的名声也一步步臭了,以至于当下在许多人眼里,药代就意味着与恶医沆瀣一气、为了高额的金钱坑害病人的恶人。全国的医院也都摆出了“药代不得入内”的牌子。 2017年,国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》。该文件明确将推行两票制,打击商业贿赂。按照文件的要求,未来医药代表们将只能从事学术推广、技术咨询等活动,不得承担药品销售任务。此后,药代行业的收入开始出现断崖式下跌。有多家媒体报道称,“留给300万药代的时间不多了”。经过两年多的酝酿,2020年12月1日,国家开始正式施行《医药代表备案管理办法(试行)》,明确了药代“不得承担药品销售任务,实施收款和处理购销票据等销售行为”等七条禁令。其实客观的看,药代对医药事业的发展并非毫无贡献,他们对整个“鱼池”的发展都起到了不能否认的作用,只是当这一行当做大到一定程度,作为附着在医疗系统上吸取不合理利润的中间商代表,就成了行业发展的阻碍,政策的规范化也就随之而来。那通过两票制、集采、价格谈判等政策,实现了“减少中间商赚差价”后,负责生产的药企又是怎么看呢?真如网上那些声音所言,“药企利润低,活不下去”了吗?这就是个几家欢喜几家愁的事了。医保局的带量采购,一般会按当下市场需求总量的一部分进行,例如80%,剩下的由市场自行调节。对于一些认真做新药研发的厂商来说,在中间商、渠道等环节并不如一些国际医药巨头吃得开,一旦被纳入医保集采范围,等于获得了一个相当稳定的市场,也可以减少在销路上花的功夫。对于不乐意做研发,把大部分精力都放在了做原料药、仿制药的药企,纳入集采范围也意味着做原料药的利润降低,如果不申报、不纳入,也很难在市场上通过营销手段抬高这些低研发投入药品的价格,倒逼他们必须转型做研发。

2017年,国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》。该文件明确将推行两票制,打击商业贿赂。按照文件的要求,未来医药代表们将只能从事学术推广、技术咨询等活动,不得承担药品销售任务。此后,药代行业的收入开始出现断崖式下跌。有多家媒体报道称,“留给300万药代的时间不多了”。经过两年多的酝酿,2020年12月1日,国家开始正式施行《医药代表备案管理办法(试行)》,明确了药代“不得承担药品销售任务,实施收款和处理购销票据等销售行为”等七条禁令。其实客观的看,药代对医药事业的发展并非毫无贡献,他们对整个“鱼池”的发展都起到了不能否认的作用,只是当这一行当做大到一定程度,作为附着在医疗系统上吸取不合理利润的中间商代表,就成了行业发展的阻碍,政策的规范化也就随之而来。那通过两票制、集采、价格谈判等政策,实现了“减少中间商赚差价”后,负责生产的药企又是怎么看呢?真如网上那些声音所言,“药企利润低,活不下去”了吗?这就是个几家欢喜几家愁的事了。医保局的带量采购,一般会按当下市场需求总量的一部分进行,例如80%,剩下的由市场自行调节。对于一些认真做新药研发的厂商来说,在中间商、渠道等环节并不如一些国际医药巨头吃得开,一旦被纳入医保集采范围,等于获得了一个相当稳定的市场,也可以减少在销路上花的功夫。对于不乐意做研发,把大部分精力都放在了做原料药、仿制药的药企,纳入集采范围也意味着做原料药的利润降低,如果不申报、不纳入,也很难在市场上通过营销手段抬高这些低研发投入药品的价格,倒逼他们必须转型做研发。 我国在本世纪以来,快速成长为市场规模第一、产量位居世界前列的制药大国,原料药产量更是早已位居世界第一。但这些药品研发投入和门槛较低,在我国药品的总产量中,仿制药占到了七成左右,原研药与创新药与制药强国相比还有很大的差距。我国早已不是曾经缺医少药的状态,缺的是创新药、原研药。让这些药企继续在仿制药、原料药的市场里内卷,长期来看并不利于市场健康发展。更高质量的医药供应,早已成为人民的需求,通过集采等政策手段引导医药市场就成了必然。有媒体采访医药公司的工作人员,了解他们对集采等政策的看法,得到的答复是:以后只有做创新、研发的药企,才能活下去。除了倒逼药企走研发的道路,价格谈判也起到了“让市场发现价格”的作用。要知道,价格谈判并不是政府定个价格,就让药企按多少钱供应,其中有个商讨的过程。许多药企推出新药后一开始并不知道该定价多少,在进行谈判,他们会按照医保局的要求,提前进行调研,确定合理区间,说服医保局通过。而医保局作为国家机构,也有更多的数据来为定价提供支持。在这种“你来我往”的过程中,药企就能找到那个兼顾了数量与利润的平衡点,而不是定个高价了事。这时候就有“自由派经济学家”跳出来讲了:全盘市场化,促进竞争也能达成高质量发展啊,定价也能通过竞争来实现啊,何必多此一举,“你比如美国……”。美国的医药领域确实是高度市场化的,而且不可否认,美国的医药研发水平、治疗水平相当强大,但这种强大,真的意味着美国人民的医疗需求得到了保障吗?美国疾病控制和预防中心在2022年8月31日发布报告称,2021年美国人均预期寿命较前一年缩短近1岁,2020年至2021年间,美国人均预期寿命缩短了3岁。

我国在本世纪以来,快速成长为市场规模第一、产量位居世界前列的制药大国,原料药产量更是早已位居世界第一。但这些药品研发投入和门槛较低,在我国药品的总产量中,仿制药占到了七成左右,原研药与创新药与制药强国相比还有很大的差距。我国早已不是曾经缺医少药的状态,缺的是创新药、原研药。让这些药企继续在仿制药、原料药的市场里内卷,长期来看并不利于市场健康发展。更高质量的医药供应,早已成为人民的需求,通过集采等政策手段引导医药市场就成了必然。有媒体采访医药公司的工作人员,了解他们对集采等政策的看法,得到的答复是:以后只有做创新、研发的药企,才能活下去。除了倒逼药企走研发的道路,价格谈判也起到了“让市场发现价格”的作用。要知道,价格谈判并不是政府定个价格,就让药企按多少钱供应,其中有个商讨的过程。许多药企推出新药后一开始并不知道该定价多少,在进行谈判,他们会按照医保局的要求,提前进行调研,确定合理区间,说服医保局通过。而医保局作为国家机构,也有更多的数据来为定价提供支持。在这种“你来我往”的过程中,药企就能找到那个兼顾了数量与利润的平衡点,而不是定个高价了事。这时候就有“自由派经济学家”跳出来讲了:全盘市场化,促进竞争也能达成高质量发展啊,定价也能通过竞争来实现啊,何必多此一举,“你比如美国……”。美国的医药领域确实是高度市场化的,而且不可否认,美国的医药研发水平、治疗水平相当强大,但这种强大,真的意味着美国人民的医疗需求得到了保障吗?美国疾病控制和预防中心在2022年8月31日发布报告称,2021年美国人均预期寿命较前一年缩短近1岁,2020年至2021年间,美国人均预期寿命缩短了3岁。 其实在2021年,美国人均预期寿命77岁就已经低于中国的77.3岁。而这一年,美国医疗卫生支出总额已经超过3.2万亿美元(约合22万亿人民币),相当于美国经济总量的18%,与之对比的是,中国7.5万亿人民币,仅有美国的三分之一。据现任中国人民大学国际关系学院副院长翟东升的研究:大众一般认为的“美国衰落与穷兵黩武有关,军费支出太多,军工利益集团绑架了国家”,这个观点可能并不准确。据翟东升的观察,美国军事支出已经连年下降,反而医药和社保支出是连年上涨的,而且早已超过了军费开支,成为美国财政的第一大难题。如此巨量的医药投入,人均寿命却连年下降。那谁过得更好了?医药巨头、医生、医院、保险公司等组成的医疗利益集团。他们过得有多好?通过美国医生的住宅就能窥见一二。美国商务部下属的人口普查局,在2019年进行了一项调查,39%的全科医生和51%的专科医师住房面积大于3000平方英尺(约合278.7平方米)。12%的专科医师拥有超5000平方英尺的房子(约合464.5平方米)。在搜索引擎里输入“美国医生住宅”,就能看到不少例子。如下图中的加州医生科斯特的豪宅。

其实在2021年,美国人均预期寿命77岁就已经低于中国的77.3岁。而这一年,美国医疗卫生支出总额已经超过3.2万亿美元(约合22万亿人民币),相当于美国经济总量的18%,与之对比的是,中国7.5万亿人民币,仅有美国的三分之一。据现任中国人民大学国际关系学院副院长翟东升的研究:大众一般认为的“美国衰落与穷兵黩武有关,军费支出太多,军工利益集团绑架了国家”,这个观点可能并不准确。据翟东升的观察,美国军事支出已经连年下降,反而医药和社保支出是连年上涨的,而且早已超过了军费开支,成为美国财政的第一大难题。如此巨量的医药投入,人均寿命却连年下降。那谁过得更好了?医药巨头、医生、医院、保险公司等组成的医疗利益集团。他们过得有多好?通过美国医生的住宅就能窥见一二。美国商务部下属的人口普查局,在2019年进行了一项调查,39%的全科医生和51%的专科医师住房面积大于3000平方英尺(约合278.7平方米)。12%的专科医师拥有超5000平方英尺的房子(约合464.5平方米)。在搜索引擎里输入“美国医生住宅”,就能看到不少例子。如下图中的加州医生科斯特的豪宅。 但看病的人就没这么舒服了。美国学术期刊《健康事务》刊载的一份研究显示,美国每年有200万人因为无力支付昂贵的医疗费用而破产,占美国全年申请破产人数的一半左右。这些美国人的破产导致他们的家人也陷入相当艰难的境地,每年有大约70万儿童跟着破产的父母一起无家可归。这么多人无家可归怎么办呢?隔壁加拿大给出了解决方案:穷人可以安乐死。2016年,加拿大通过一项法规,成年人可以申请安乐死。一开始是身患绝症的人,后来这一范围逐渐扩大。今年,加拿大政府更进一步:政府出资,为穷困潦倒的生活群体提供安乐死服务,“让穷人有尊严地结束生命”。

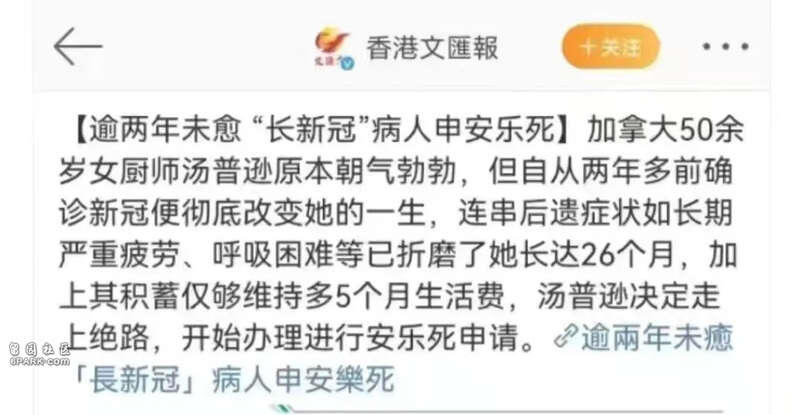

但看病的人就没这么舒服了。美国学术期刊《健康事务》刊载的一份研究显示,美国每年有200万人因为无力支付昂贵的医疗费用而破产,占美国全年申请破产人数的一半左右。这些美国人的破产导致他们的家人也陷入相当艰难的境地,每年有大约70万儿童跟着破产的父母一起无家可归。这么多人无家可归怎么办呢?隔壁加拿大给出了解决方案:穷人可以安乐死。2016年,加拿大通过一项法规,成年人可以申请安乐死。一开始是身患绝症的人,后来这一范围逐渐扩大。今年,加拿大政府更进一步:政府出资,为穷困潦倒的生活群体提供安乐死服务,“让穷人有尊严地结束生命”。 加拿大一名50岁的女厨师,在两年前感染新冠后,受后遗症折磨长达26个月,多年积蓄被医疗费耗尽,申请了这项“服务”。在新冠大流行后,一名澳大利亚的“科研人员”发明了自助式自杀舱,并在瑞士得到了使用批准。使用者按下按钮就能使舱内充满氮气,缺氧而死,这样就避免了别人帮助自杀产生的伦理和法律问题。

加拿大一名50岁的女厨师,在两年前感染新冠后,受后遗症折磨长达26个月,多年积蓄被医疗费耗尽,申请了这项“服务”。在新冠大流行后,一名澳大利亚的“科研人员”发明了自助式自杀舱,并在瑞士得到了使用批准。使用者按下按钮就能使舱内充满氮气,缺氧而死,这样就避免了别人帮助自杀产生的伦理和法律问题。 路都想好、铺好了,虽然没有钱看病,但起码能有“尊严的死亡”,可谓“十分自由”。难道就没人发现其中的吊诡吗?也有人想改变,奈何推不动。2009 年,美国奥巴马政府推出了医保法案,希望把更多人纳入医保体系,解决穷人看不起病的问题。

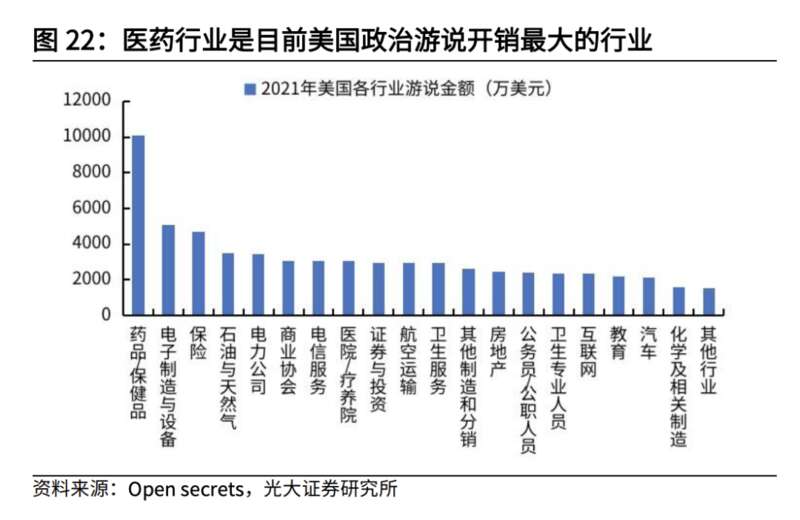

路都想好、铺好了,虽然没有钱看病,但起码能有“尊严的死亡”,可谓“十分自由”。难道就没人发现其中的吊诡吗?也有人想改变,奈何推不动。2009 年,美国奥巴马政府推出了医保法案,希望把更多人纳入医保体系,解决穷人看不起病的问题。 围绕着奥巴马医改法案,2009年前后,超过1500多个机构或个人与游说公司签订了合同,投入了超过11亿美元的游说资金,雇佣了5300多名说客。其中,最大的一笔捐款,总额接近150万美元,捐给了起草新法律的参议院委员会主席。其中出力出钱的最大主体,就是私有保险公司,为的就是阻止奥巴马的医保新政。

围绕着奥巴马医改法案,2009年前后,超过1500多个机构或个人与游说公司签订了合同,投入了超过11亿美元的游说资金,雇佣了5300多名说客。其中,最大的一笔捐款,总额接近150万美元,捐给了起草新法律的参议院委员会主席。其中出力出钱的最大主体,就是私有保险公司,为的就是阻止奥巴马的医保新政。

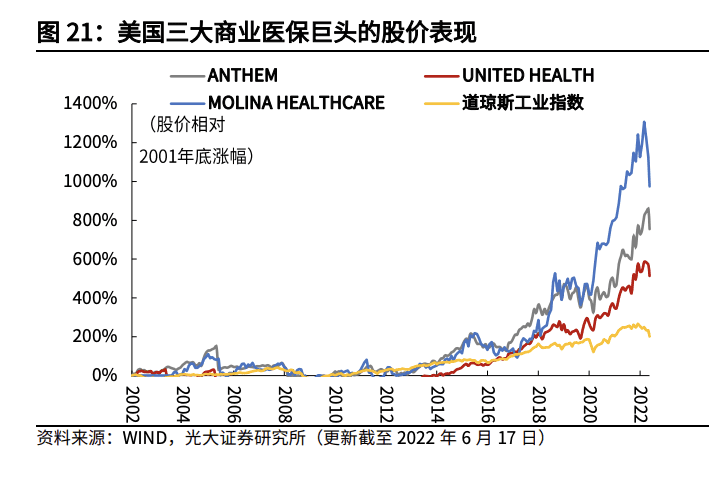

虽然奥巴马的医保新政通过了,但这些保险巨头的利益似乎并没有受影响,反倒股价连年上涨。

仔细一看,原来新政增加的医保财政投入,都被医院、医药巨头、保险公司通过阴阳合同等“精妙的商业手段”,纳入了自己的口袋,普通人付出的医保费、医药费更贵了。

2021年,美国医药和卫生行业的游说总支出超过2.6亿美元,其说客人数更是达到国会议员人数三倍之多。这其中,没有人代表普通人的利益。

高度市场化背景下,美国的医药公司、医院赚得盆满钵满。同时医疗行业发展得十分强大,但这些发展,与普通人无缘。

而且话又说回来,美国的医药研发、医疗服务之强大,真是因为高度市场化吗?这种看法,完全忽视了二战、冷战后美国从欧洲、苏联“捡漏”了多少生物医药领域的精英,也完全忽视了美国通过全球霸权实现的对全世界的人才虹吸。

对于那些鼓吹“市场万能论”的人,知乎上有个比喻很恰当:在上升的电梯里做俯卧撑的人,总以为达到顶端是做俯卧撑的功劳,到哪也都说自己成功的秘诀是做俯卧撑,还真架不住傻子就信了,在家拼命做俯卧撑。

2022年8月,美国通过了《降低通胀法案》,即IRA法案。简单说来就是:美国也要开始“医保谈判”了。

而且根据该项法案,相比中国集采“价格谈不拢就散场”的宽松态度,美国医保显然更强硬,拒不谈判的药企将面临高达95%的销售税。

不知道那些还“在家做俯卧撑”的人,对此有什么看法。

尾声

在三明医改推行后,2014年前8个月,三明市医药总收入149722.12万元,其中医务性收入94001.97万元,占总收入62.78%。2013年,三明全市公立医院工资总额达70916.64万元,同比增加42.29%。

药品流通层层盘剥的高利润链条被一刀斩断后,医保支出得到节省,医生们的阳光收入也合理上涨,推动了服务质量的提升,而患者看病吃药花的钱也变少了。

本质上,这就是医药行业的“供给侧结构性改革”。

2022年8月27日,全国深化医改经验推广会暨中国卫生发展高峰会议在广州召开,国家卫生健康委体制改革司司长许树强在会上表示:

要逐步提高医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例,大型高水平公立医院力争到“十四五”期末达到40%左右,力争到“十五五”期末达到60%左右。

与此同步的是,2022年6月,国家医保局发布《2021年全国医疗保障事业发展统计公报》显示,通过谈判降价和医保报销,全年累计为患者减负1494.9亿元。

而这种减负惠及了多少人呢?

据国家卫健委于2021年发布的《全国第六次卫生服务统计调查报告》数据显示,全国基本医疗保险整体覆盖率达96.8%,城市地区和农村地区居民基本医保参保率分别为96.1%和97.6%。

“换一口牙就要卖一套房,终于将成为历史”。相信在未来,这种事不仅仅只发生在牙科,会有越来越多关于“看病贵”的故事,最终被写入历史材料。