熟悉她的美国民众并不会对此感到意外,但愤怒也不因此减少。反对者走上街头游行抗议,媒体发文称德沃斯与她背后的共和党将“摧毁公立学校(Destroy Public Schools)”。

美国的基础教育,在这个多事之秋,愈显内忧外患。

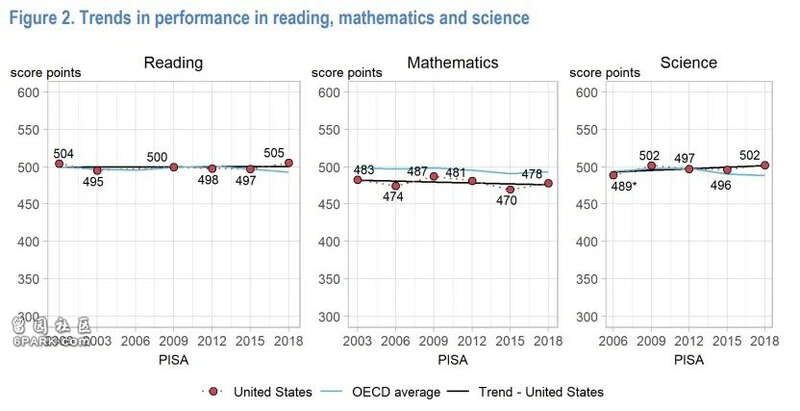

与这个国家在经济等方面的强大不相称,美国的基础教育远称不上卓越。一方面,整体表现在国际测试中始终差强人意,甚至时有低于全球平均值的情况出现;另一方面,学生的成就差异还在持续扩大,精英私立和“辍学工厂”都在各自的问题里越走越远。

截至2018年最新结果,美国在PISA测试中的国际排名始终停滞不前,甚至低于OECD平均水平。

教育改革势在必行。然而,从2002年布什政府提出的“不让任何孩子落后(No Child Left Behind Act)”,2015年奥巴马政府时期的“每个学生都成功(Every Student Succeeds Act)”,来来回回教改二十多年也丝毫未见起色。

眼见如此,纪实报道记者阿曼达·里普利(Amanda Ripley)坐不住了。放眼全球学校,基本大同小异,为什么有的孩子能学到那么多知识,有的孩子学到的东西却少得可怜?

Amanda Ripley于是,她跟随美国的三位交换生,前往芬兰、波兰和韩国,去探察那些“世界上最聪明的孩子们”。

《世界上最聪明的孩子们》

作者阿曼达·里普利(Amanda Ripley),非虚构纪实作家,报社记者,常年关注学校教育的主题,致力于世界各国的教育开发与研究。她同时也是《时代》周刊、《大西洋月刊》等美国知名媒体供稿人。

透过这些学生的亲身体验,她看到:

在芬兰这个教育“乌托邦”国度,教育机制完全建立在相信孩子在没有过度竞争或没有父母过多干预的情况下,也能获得较高层次的逻辑思维能力的基础上;

韩国则在应试文化浓重的亚洲成为一个极致典型,高压环境下,孩子们面临着巨大的学习压力,甚至用力过猛,政府甚至下达学习宵禁令试图缓解;

波兰则更值得美国教育研究者关注,在贫困率与美国相当的情况下,孩子们在PISA中表现出的数学、科学和读写方面进步显著,2012年,世界经合组织还特别发文肯定该国的教育进步。

于是,她写“艰难困苦,玉汝于成”。从向来主张自由多元个性化的美式教育出发,一年后,这位美国记者和三个交换生似乎都更愿意相信天道酬勤了。拼还是不拼?有效的教育到底路在何方?

以美国学生在PISA测试中的表现为基准来看,芬兰像“学神”,看上去毫不费力,却总是遥遥领先;韩国对应“学霸”,应试的弦紧绷着,高投入高回报;而波兰的表现更具戏剧性,颇有“学渣”逆袭之势。

在历年PISA测试中,波兰学生表现进步显著,且与全球平均水平间的差距持续拉大。

是这些国家的孩子更聪明吗?难说。那么,是什么让这些国家的孩子更努力呢?

不只研究者好奇,三位从美国出发的交换生来到新学校后,也忍不住问他们的同学,“你们为什么这么在乎?”

韩国学生说,“在韩国,一个人的受教育程度可以被简化成考试分数,如果分数足够,那么拥有一个美好的未来就如同探囊取物。”

芬兰学生对这个问题感到莫名其妙,“因为这是学校,如果这(努力学习)都做不到,我还怎么毕业,上大学、找到好工作呢?”

而波兰学生则更简单直接,“我们可不能落后。”

波兰的PISA成绩并非稳居前列的那一种,但却在贫困问题仍未见明显改善时,率先证明了教育改革的成效。

波兰课堂

波兰课堂美国研究者向来把学生学业表现与家庭富裕程度关联起来,并将贫困视为教育改革的首要难关。“看看波兰,这又怎么说呢?”里普利想。

她发现,在教育强国,每个孩子都知道教育的重要性。这些国家在近代史上几乎都经历过衰败时期,深植于心的生存危机感,让他们相信,只有勤学苦练,才能硕果累累。

然而,在美国,许多人已经不再相信这种逻辑关系。里普利认为,美国教育体制最关键的不足之处,就是没有清晰而明确的教育目的。

即使建立了明确标准,从2010年的《州共同核心标准》(Common Core State Standards Initiative, Common Core)到2012年的《下一代科学标准》(Next Generation Science Standards),美国各州的消化情况也一言难尽。

明尼苏达州从一开始便拒绝采用Common Core,尤其是数学,州官员认为该标准对学生的数学能力要求过高,至今仍未采用。2014年,纽约家长还曾发起一场“选择退出运动”,家长们称新的评估太难了,压力太大,并拒绝让孩子参加考试。

然而,来到波兰后,美国男孩汤姆发现班上同学的数学成绩也不比美国同学更好。但波兰孩子似乎已经习惯了考试失利,他们对考试的态度,似乎更像是丘吉尔的那句名言,“所谓成功,就是不断经历失败,但从不丧失热情。”

在波兰交换的美国男孩 汤姆

在波兰交换的美国男孩 汤姆汤姆非常不喜欢数学,八年级时他数学考试就不及格过,他对此无法释怀,也因此基本放弃了这门课。在美国,成人似乎也摆脱不了考试失利带来的沮丧。

里普利分析,或许是因为如此,许多学校的工作重点还是模糊不清。

在美国,体育运动才是学生生活和校园文化的核心。当然,学生们从运动中受益良多,除了锻炼身体还能锻炼领导能力和毅力。

但体育与学术的结合缺乏科学标准,这给人们发出了错误的信号,再加上内容浅显的教材、居高不下的学生贫困率和过低的教师管理要求,使得对体育的推崇逐渐蚕食掉美国孩子在学习上的内驱力。

来到芬兰后,里普利看到了教育的“乌托邦”。

在她看来,芬兰的教育成就最鼓舞人心,堪称楷模。在PISA测试中位居前列的教育强国中,它依然卓尔不群,因为它实现了其他国家尚未实现的教学均衡化和教育人性化。

在芬兰,学习并不轻松。以芬兰的大学入学考试为例,这场持续三周共约50小时的考试,让学生同样感到压力。

仅芬兰语考试就要两天,每天6小时。第一天,学生需要阅读几篇短文并进行分析论述,第二天学生需要从14个选题中选出一个题目,写一篇观点独到、篇幅不小的文章。

然而,他们却不用像日韩等亚洲国家的学生一样,被迫每天学习15-18小时,老师们不会对学生施加过大的压力。对他们来说,生活和教育是可以共存的。

原因无他,师资。

芬兰课堂

在芬兰,所有师范院校的选拔条件都很严格。里普利观察到,能考取到师范院校、参加教师培训项目,就像在美国被医学院录取到一样,是非常光荣的事。

这同样是一系列改革后的成果。芬兰政府曾采取一系列在全球各国都堪称罕见的强硬举措。一方面,对教师工作采取自上而下的问责制,国家督学机构做定期查访;另一方面,对全国师范院校进行重组,强制这些院校在招生时提高筛选标准。

尽管备受争议,但事实证明奏效了。

日见成效后,芬兰便开始逐步撤销对教师的严苛规定,还取消了国家督学机构,就像是“在精致的雕塑完工后拆除脚手架一般”。他们受到了教师应有的培训,也得到了应有的尊重。

美国女孩金来到芬兰后,结识的该国老师已经是改革后进入教学生涯的教师。倒推到金上幼儿园那年(2000年),几乎所有新入职的芬兰教师在高中时成绩排名都位列全校前三分之一。里普利汗颜,“美国只有20%的教师达到这一水平。”

在芬兰交换的美国女孩 金

那时,美国(National Council on Teaching Quality, NCTQ)全国教师质量委员会还发文,“在美国某些大学,成为橄榄球运动员比成为老师的学术门槛还要高。”

曾有美国地方政府官员试图沿着芬兰的教改思路尝试提高标准,但很快遭到反对,评论家称其为“精英主义者”,会导致贫富差距、种族隔离等问题进一步加剧。亦有人担心这会导致教师资源短缺。甚至反对者认为,在自身学习过程中表现不理想的人成为教师后更能与学生产生共鸣。

在里普利看来,这些逻辑太荒唐。且不去讨论专业训练的缺乏会多大程度影响实际教学效果,在美国,人们从不认为投身教师行业的学生是莘莘学子中最优秀、最有前途的。有无数种方式持续给他们这种暗示,并且在进入教学工作后也不会中断。

反之,一位从美国到芬兰的交换生告诉里普利,“我所就读的芬兰学校培养了学生对学校和老师的尊重。可能部分原因是教师在他们的成长过程中经受了最为严格的学术考验,学生也清楚知道自己的老师有多么优秀。”

里普利相信,芬兰教育那种严格性和趣味性兼容的平衡,正是以此为源头而建立起来的。

结束交换生项目后,金为自己申请了一所虚拟高中完成高中课程,她不回原来就读的学校了,“他们总觉得一切都无所谓,既然学校这么差劲,我们为什么要去上学,我想把自己从这种环境中解脱出来。”

另一位美国男孩埃里克去了韩国。在那个遍地“教育狂热症”的国度,他最后选择了转学。他喜欢那里的风土人情,但一想到总是高度紧张、精疲力竭的同学们,他就不寒而栗。

在韩国交换的美国男孩 埃里克

埃里克在韩国的寄宿家庭有两个男孩,他入住前不久,哥哥在没写完家庭作业的情况下就开始玩游戏机,遭到了妈妈的严厉训斥,兄弟俩的游戏机都被没收了,过了好几个月,妈妈也没有把游戏机还给孩子。

埃里克发现,一旦涉及教育,这位韩国妈妈就态度坚决、绝不含糊。她每天晚上都精心给孩子们准备晚餐,并竭尽所能满足孩子们的每一个合理要求,但在学习问题上,没有任何商量的余地:必须努力学习。

家长的焦虑会导致教育上的“军备竞赛”,在韩国,该书作者没有遇到一个称赞其教育体系的,即便是从中获利的人,这个由应试教育催生的强大激励机制,显得既扭曲又不可靠。韩剧《天空之城》即典型呈现。

是的,在学校之外,父母对子女的家庭教育同样关键。正如人们相信的那样,家庭在孩子的教育中参与度越高,孩子便越可能有更高的排名、更可喜的考试成绩、更得体的行为举止以及更好的考勤记录。

然而,究竟是哪些父母的相关因素影响孩子的学术表现?

2009年起,PISA项目发起人安德烈亚·施莱歇尔(Andreas Schleicher)便开始将父母纳入PISA调研对象,结果发现,那些自愿参与孩子课外活动的家长培养出的孩子在阅读方面的表现,反而比撒手不管的更糟糕。

不仅如此,美国国内的研究成果更令人匪夷所思。美国的家长教师协会(Parent Teacher Association, PTA)往往有更高的学历、更优质的资源,并且尽职尽责地参与学校活动,“他们是孩子的啦啦队,是孩子的头号粉丝”,对校园文化、预算和社区意识有积极贡献。

美国PTA不同于中国家长会,在这种体系中,家长既是参与者,又是组织者,对学校事务有相当大的权力。家长们经常联合学校,利用各种优势资源,定期组织各种培养综合能力的系列活动。现在许多国内学校亦有借鉴这一模式,图为《加油!妈妈》剧照。

然而,就在那一年,参与PISA父母调研的13个国家和地区中,只有不到三分之一的家长表示参加过学校管理活动,而他们的孩子的学术表现却低于其他孩子。

与之形成鲜明对比的是,陪孩子阅读的父母培养出的孩子PISA得分比平均分高出14分左右。而且,如果父母本身就习惯单纯为了享受而定期阅读,那么孩子也更容易享受阅读的乐趣。

一个简单却难察的道理:对孩子而言,父母在家里做了什么,比他们在学校做了什么要重要得多。

韩国父母自是无需赘述的严苛,芬兰父母会说,“玩”是基础教育的首要目标。但她隐隐感觉到,两国家长对于孩子的能力发展,以及如何引导他们做得更好等方面,有着某种微妙的相似。

遍访各国后,里普利将父母归为以下四类:

第一类,专制型父母:他们是严格的训导者:“我怎么说,你就得怎么做”;

第二类,宽容型父母:他们往往更溺爱孩子,不希望与孩子发生冲突,与孩子之间更像是朋友关系(在一些研究中,宽容型父母往往比其他类型的父母收入更高,且受过更多的教育);

第三类,疏忽型父母:他们人如其名,与孩子之间情感疏远,对孩子缺乏足够的关注;

第四类,权威型父母:结合了“专制”与“宽容”的优点,他们与孩子相处融洽,也会给予孩子自由,允许孩子自己去探索未知、经历坎坷,并尝试做出自己的抉择。但同时也会有一些清晰明确的限制要求、毫无商量余地的原则。

美国华裔父母可能是最典型的权威型父母。孩子小的时候,华裔父母往往手把手训练孩子的阅读、书写和数学能力,到了高中开始才逐步放手,但对学术成绩的关注始终不会放松。

在里普利看来,相较于美国父母模棱两可、夸大其实的表扬培养出“娇惯的心灵”,这种“权威式教养方式”对孩子发展更有利,更容易让孩子成功。

得到这些研究结果后,即使在最忙碌的日子里,施莱歇尔也坚持每天问问孩子们在学校发生了什么,在课堂学到了什么,或者谈谈当天的新闻和社会话题。他意识到了父母在哪些方面的不足会对孩子的教育产生影响。

无论国家教育体系如何,父母能找到帮助孩子们提高学习能力的对策,终究令人欣慰。