本文原载于《读书》2022年8期新刊,授权虎嗅转载,更多文章,可订阅购买《读书》杂志或关注微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),作者:郑岩,头图来自:视觉中国

刘敦愿先生特有的禀赋、兴趣、阅历和积累,使得他的学术研究自成一格,在“新”与“旧”、“古”与“今”之间呈现出考古材料多方面的价值,寻求不同学科在真正意义上的交融。当今的中国考古学已经长大成熟并具备充分的自信心,理应向着更为开放、包容和多元化的方向发展。中国古代的艺术和文化研究可以补现代田野考古之不足,亦可与中国传统学术相衔接,展现出中国古代自然和环境等课题应该具有的人文色彩和思想魅力。

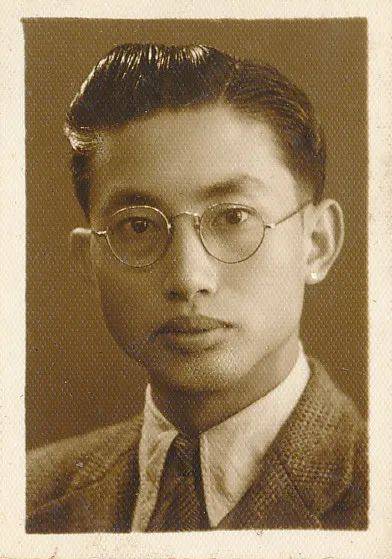

先师刘敦愿先生,字子舒,一九一八年六月二十四日生于湖北汉阳。其曾祖父刘淑云是清道光时国子监祭酒,其父刘人劭是一名铁路职员,曾参加同盟会。先生幼时颇受新学影响,喜读书,好绘画。

一九三九年,他在昆明考入国立艺术专科学校(战时由北平艺专与杭州艺专合并而成)西画科,师从秦宣夫学习素描。受秦教授影响,先生从古代艺术的角度接触考古学知识。两年后,他的志向由绘画转向学术。

先生最早的兴趣集中于西方美术史,但当时国外资料不易获得,便转向对中国美术史的学习。为了补充历史知识,先生从艺专所在的四川巴县(今重庆巴南区)磐溪定期渡嘉陵江,旁听时在重庆沙坪坝办学的中央大学历史系的课程,特别是丁山教授讲的“商周史”与“史学名著选读”。他如饥似渴,风雨无阻,学习热情颇为丁先生赞赏。丁山为学,乃由小学入经学,再由经学入史学。先生受其引领,在先秦文献方面长期用力,打下了坚实的基础。

先生一九四四年从国立艺专毕业后,得到蒙文通先生帮助,曾在四川省图书馆工作,还短期担任过小学教员。一九四七年,他随丁山先生受聘到青岛山东大学中文系任教,并担任丁先生的研究助手。一九五三年,先生从中文系转入历史系,同年入文化部社会文化事业管理局等单位联合举办的“第二期考古工作人员训练班”,并参加河南洛阳烧沟汉墓发掘,接受田野考古的训练。二十世纪五十至六十年代初,他先后调查了山东日照、五莲、即墨、临沂、胶县等地的古代遗址,还发表了关于山东龙山文化研究的多篇论文,对于建立山东早期考古学文化序列做出了重要的贡献。

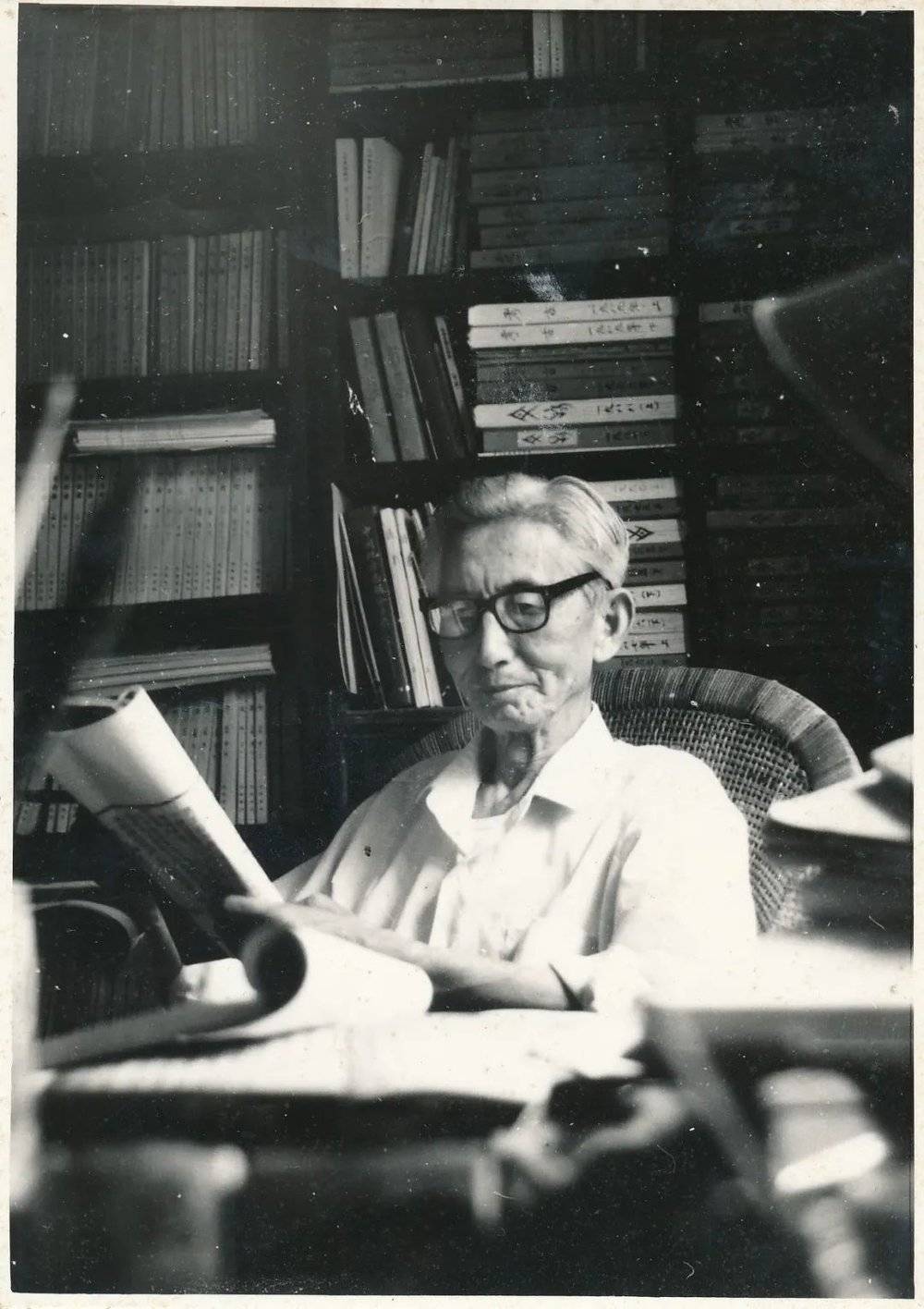

“文革”开始后的数年,先生家庭受到严重冲击,被迫中断研究工作。一九七二年春,山东大学历史系考古专业创建,先生出任教研室主任,为开展教学工作筚路蓝缕,耗费了大量心力,先后组织和参与泗水尹家城、日照东海峪、临淄齐故城等遗址的发掘。先生长期主持考古教研室工作,使得山大考古专业的教学和科研水平稳步提高,为该专业日后的发展奠定了坚实的基础。一九八六年退休后仍笔耕不辍,撰写了大量论文。先生于一九九七年一月十五日因病在济南辞世。

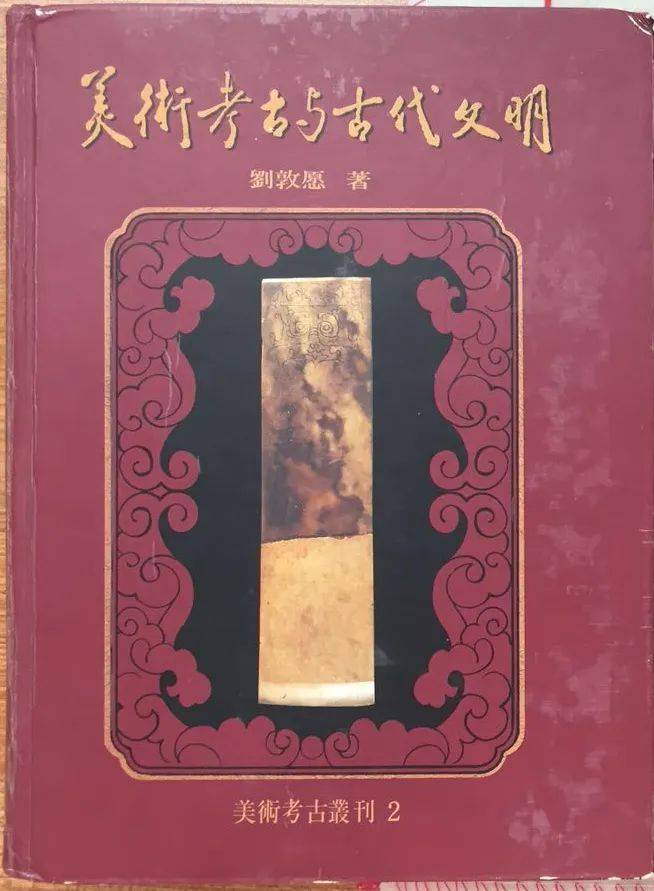

先生学识渊博,著述丰厚,研究范围涉及中国史前考古、商周考古、中国早期美术史、古族古国史、古代神话、民俗与民间艺术、古代农史、畜牧业史和古代环境等诸多领域,尤以其美术考古研究的成果著称于世,代表作见其自选集《美术考古与古代文明》。我曾撰文《刘敦愿与中国早期美术研究》,讨论他对中国古代美术史研究的贡献,有兴趣的读者可以参考。

这次我为先生编了一本小书《文物中的鸟兽草木》,所收文章反映了先生不太为人所注意而又颇具个性的一个学术侧面。这些文章聚焦出没、生长于古代器物与画像中的鸟兽草木,所论动物大者如犀象虎牛,小者如蜻蜓蜈蚣;植物既有罗列成行的树木,也有脉络分明的叶片;有野生的,也有家养的,有平凡的,也有神异的,题材范围十分广泛。先生通过描述图像的风格,剖析其意涵,来推想古人对自然资源的认识、改造与利用,复原彼时的生态环境与社会生活,追踪古族的征伐与迁徙,再现悠远的宗教礼仪与信仰,呈现出考古材料多方面的价值。

作为编者,我结合当年向先生问学和阅读的体会,谈谈在编选中的一些想法。

我一九八四年九月入山东大学历史系考古专业读书。报到后没几天,即在一次外请专家的讲座中见到先生。远而望之,先生清癯魁颀,风度凝远,讲话不疾不徐,仪状非凡。在第二学期,我随同班陈根远同学第一次到先生家拜访。先生书房中除了汗牛充栋的籍册,给我留下深刻印象的还有两件物品,一是挂在门后的陈旧调色板,二是书架顶部一个不太大的猫头鹰标本。

对于前者,先生解释曰“君子不忘其本”,这很好理解;而那件猫头鹰标本,则让我大为惊异。俗云“夜猫子进宅,无事不来”,这种不祥之物,怎能入得堂室?因为是第一次拜访,我未敢多言。后来与先生熟悉了,我才说出自己的疑惑。先生细细讲述了他对商代青铜器和玉器中猫头鹰题材的见解,令我豁然开朗。

先生关于商代艺术中猫头鹰形象的研究,见《夜与梦之神——鸱鸮》一文。该文材料丰富,设问新颖,立论扎实,对于理解商代艺术与信仰十分重要,但其最初版本《中国古代艺术中的枭类题材研究》发表时却颇费周折。该文无论选题还是论证方式,在当时都有些“非主流”,加之附图较多,不易编排,故被多种刊物退稿,直到一九八五年才发表在浙江美术学院(即今中国美术学院,这也是先生自己所认同的母校)院刊《新美术》第四期上。二〇一七年底,范景中教授到中央美院开会,用餐时与我谈起刘先生,范老师说,这篇文章是他主持《新美术》编务时刊发的。这真要感谢范老师的慧眼!

谈及自己的考古学和古代美术研究成果,先生谦虚地说:“……如果以画家作品集来做比喻的话,可以说是一本速写作品的荟萃,其中偶然有些人像手足与器官的细部素描而已。”他还多次说到,写文章就像制作项链,要下功夫磨珠子,而穿线是相对容易的。先生并不急于经营体系,创立范式,但整体而言,他关于古代美术方面的研究成果积累宏富,蔚为大观,自有其内在的逻辑与线索。

而本书所收关于古代动植物题材的文章,则更近乎碎金屑玉之作,多是“为己之学”,而非“为人之学”。这些文章涉及农业史、畜牧业史、动物学、自然环境、古代民族史、古代神话、民俗志等诸多方面,很难确切地归入某个单一的学科范畴,又与彼时的潮流保持着一定的距离。我们前后届的同学或有人不同程度地受到这些研究的影响,但无人较为完整地承续先生在这个领域的贡献。这些卓然自立的探索也每每为他人所不解。那么,究竟如何看待先生的这些文章呢?

孔子论《诗》,主张“多识于鸟兽草木之名”,取譬引类,格物致知,以明《诗》之所兴观群怨,事父事君之旨,通达仁礼德教。孔夫子所言,为历代治博物学的读书人提供了学理上的合法性。除了对“三礼”名物的考释,还有自《山海经》、张华《博物志》、郦道元《水经注》、贾思勰《齐民要术》,以讫沈括《梦溪笔谈》、李时珍《本草纲目》等大量涉及“鸟兽草木之学”的著作,其中虽不免搜神拾遗,但也的确保存有大量关于生物、医药、农学、地理、天文等方面的知识。

先生的研究,首先可以归入中国固有的这个学术传统;但是,先生绝不是一位旧式的“博雅君子”,他反复强调作为现代学术的考古学和美术史的进步意义,同时,又不把学问的“新”与“旧”截然对立起来。

先生的研究不再局限于金石和传世品,而致力于最大限度地扩展材料,如史前陶器底部并非有意而为的印痕(《岳石文化陶器上的叶脉印痕》),已远远超出艺术品甚至是一般意义的器物范围。他特别善于从考古发现的图像中寻找史料,强调这些材料的科学性和系统性,重视分析古代艺术的表现方式和视觉逻辑,善于以精准的语言描述动植物图像的来踪去迹和风格特征,揭示古代文物最为微妙动人的伏脉,进而深挖到社会与文化的地层。

先生重视图像材料与文献典籍的互证。他早年在文献上下过大力气,穷观先秦坟典,熟读成诵,《左传》《诗经》张口就来,对秦汉文献也甚为博通。先生晚年喜读唐宋以降的各种笔记,手不释卷,常将一些很少为他人所注意的边边角角信手拈来,精研深究,翩然成章。

他由宋人的诗句,联系到少数民族铜鼓的纹样(《铜鼓上的牛鸟纹样》);他留意《南史·孝义下》卫敬瑜妻“以缕系(孤燕)脚为志”的故事,以及《述异记》载晋成帝得白鹿,角后“有铜镌字”等细节,结合云南德钦县象头山出土青铜杖首上鹿角挂叶片的实例,论古代动物的环志。一九八九年,先生辅导我写《从中国古代艺术品看关于蛇的崇拜与民俗》一文时,曾命我读《太平广记》等书,从中寻找旁证材料以助解释早期图像,还教我查阅《古今图书集成》之《博物汇编禽虫典》,在核实原始文献的基础上采而用之,令我眼界大开。

欧阳修《笔说·博物说》云:“蟪蛄是何弃物?草木虫鱼,《诗》家自为一学。博物尤难,然非学者本务。以其多不专意,所通者少,苟有一焉,遂以名世。”先生治学,正是人弃我取。这既需要有扎实的功底、独特的判断力,又须具备十分开阔的视野,即永叔所言“通”。先生常说的一个比喻是“交叉火网打目标”,具体地说,就是综合运用考古学、古文献、美术史学、民族学、民俗和民间美术等多方面的材料和方法研究问题。先生告诉我,做文章要像“老鹰逮兔子”,在高空盘桓,山前山后,尽收眼底,一旦有所发现,迅速俯冲而下,一招制敌。他还主张“伤其十指不如断其一指”,反对做大水漫灌式的文章。

他长期在战乱和政治运动的夹缝中读书、授业、写作,口体之奉捉襟见肘,极为艰苦。除了战时曾到越南短暂旅行外,先生没有其他机会走出国门,但他对于国外的研究极为关注。先生可阅读英文,外文资料不易得,他就广泛利用译本。为研究中国史前和青铜艺术,先生曾精读过许多西方古典学的书籍:

他重视弗雷泽的《金枝》等人类学著作,喜欢法布尔的《昆虫记》。在讨论中国古代动物图像时,他时时征引其他民族的材料加以比较。如他论临汝鹳鱼石斧图,即注意到北美印第安人墓碑与之相似之处(《鹳鱼石斧图的艺术性及其他》);

他受到日本早期文物的启发,认识到中国文物中蜻蜓之类小题材的重要性(《聪明的蜻蜓与神异的蜈蚣》);

基于图腾理论,他认为陕西宝鸡出土西周青铜车饰上人像背部的双鹿纹饰是族属的标志,提出犬戎中有鹿族的可能性(《周穆王征犬戎“得四白狼、四白鹿”》);

他论青铜器上虎的纹样,以胶东民间剪纸中虎的艺术形象作为参照(《含义复杂的虎崇拜》);

他向古生物学家请教,注意到商周器物纹样及甲骨、金文象形字中的动物形象,重视对头部和肢体蹄爪形态与构造的刻画,“颇有些近似古生物学家研究脊椎动物化石”,揭示出古人对于动物的认知方式(《古代动物画艺术中的细节》)。

我们在整理先生的遗物时,看到许多他亲笔描摹的动物图片。凭着这些知识,他辨读湖南湘潭商代豕尊为家猪造型,最先判定遽父己象尊为貘的形象(《鸡卣与貘尊》),由一个未能释读出的甲骨文象形字谈古人对于啄木鸟的认识(《古老的啄木鸟》),批大郤,导大窾,使问题豁然而解。

近年来,哲学家已注意到西方博物学(natural history)这个“不充分但非常有价值的传统”,把博物学看作与自然科学并存和平行发展的传统。这从新的角度反思西方以科学为基础的主流哲学体系,富有启发性。反观先生所论中国古代动植物题材,也不是将从文物和文献中萃取的信息简单地划归到“科学”和“迷信”两个对立的门类中,而是放置在经济、风俗、宗教、信仰、审美等语境中加以历史地解释,强调各种因素内在的联系,深挖古代科学知识的人文价值。

在他笔下,不同学科不是形式上的并列,而是寻求真正意义上的交融。这些“百科全书式”的研究成果,形式上也许还有着中国传统博物学的影子,不免散漫氛氲,但的确已开始向现代学术转化,其中所蕴含的创造力和可能性,使得自然与社会、造化与人心交叉处那些原本幽暗昏惑的地带日渐明朗,并开始放射出特有的光芒。

以田野调查和发掘为基本特征的现代考古学,在中国已走过了一个世纪的历程。先生是这段历程的参与者。他早期在调查山东滕县岗上等遗址时,就注意到伴有彩陶出土的遗存(即后来命名的大汶口文化),有从“龙山文化”中独立出来的必要性;二十世纪五十年代末,他对山东龙山文化的社会性质提出过非常新颖的看法;他由一张古画按图索骥,找寻到胶县三里河史前遗址,在学界传为美谈。

先生在教学中始终强调田野工作的重要性,常以飞行员的飞行时长为范例来要求学生加强田野考古训练,所培养的研究生如栾丰实、方辉、许宏等,都是活跃在田野考古一线的领军人物。但是,先生毕竟不是考古学科班出身,限于各种条件,他本人的“飞行时长”是不充分的,因此,他的研究更多的是扬长避短,扩展到田野考古以外广大的领域。

先生特色鲜明的学术探索并非考古学的“主流”,但从另一个角度看,则有其特殊的意义。中国文化之原始、中国文明的起源、考古学文化的区系类型等,是一百年来中国考古学的核心问题,而这些问题的解决必须依赖足够充分的材料。为建立基本时空谱系和进行文化因素分析所采用的类型学方法,也必须建立在大量标本排列对比的基础之上。

与之不同,先生的研究有时集中于考古发现的某一两件器物(《西汉动物画中的杰作》),甚至是某种图案和画像的只鳞片甲(《古代动物画艺术中的细节》)。那些在类型学研究中可能因为不具有普遍性而被排除的个例,恰恰是古代艺术家匠心之所在,而种种容易被忽略的细节,也每每蕴藏着创造者的苦心经营。这些显微镜下的观察所见,正是文明不可或缺的细胞和精华,与上述大问题的讨论并不矛盾,甚至可以说是考古研究的一体两面。先生认为,曾经在历史上对现代考古学的形成起过推动作用的古代艺术研究,在新的历史条件下,可以补充考古发掘之不足,复原古代社会生活,重新起作用于考古学。他对古代动物和环境的研究,也有着同样的意义。

长期以来,中国考古学已经形成了严格的技术规程、较成熟的理论与术语、规范的书写与发表模式、层级分明的研究机构、严密的管理体制和行之有效的教育系统,这些成绩无疑值得治学术史者大书特书;但另一方面,其中也暗藏着过于单一化的弊端。

田野考古学传入中国之时,即被强调为一个“科学”体系,“实证”成为唯一的价值准则,其中包含着与中国传统学术的告别,感性与诗意化作明日黄花。为了建立基本的学科架构,不免过度强调纯洁性,急于与历史学、古文字学等研究领域“切割”(李零语)。

学者徐坚在致力于书写中国“多元化考古学史”时,提醒学界注意民国时期那些不被关注甚至遭到否定的、被认为是欠缺“科学性”而没有书写价值的“暗流传统”(alternative tradition),认为“暗流传统具有与主流传统相比毫不逊色的学科贡献”。借用“暗流传统”这个概念来书写一九四九年之后的中国考古学史的话,以刘先生为代表的一批学者所做的“另类”研究,不但不应被忘记,而且需要予以充分重视。

当今的中国考古学已经长大成熟并具备充分的自信心,理应向着更为开放、包容和多元化的方向发展。但是,如何在心理上打通旧有的藩篱,如何在问题和方法上建立起各学科之间有机的联系,以达成实质性的而不是形式上的多学科合作,仍有很长的路要走。我们要重视先生留下的那些重要的提示——将自然和科技史材料与神话、民族、宗教、政治、经济、艺术、心态等因素综合起来加以研究,展现出中国古代自然和环境等课题应该具有的人文色彩和思想魅力。

先生的文字,源于他特有的禀赋、兴趣、阅历和积累。那些走过几十年寂寞、困顿、动荡、挣扎而保留下来的热情、真诚、温厚、天真,对于身处人文科学研究高度体制化、课题化、工程化的时代而火烧火燎、晕头转向的我们来说,更是珍贵。

夏天快到了,窗外仍是起伏不定的疫情和各种纷扰。我在灯下细细重读先生这些文字,仿佛又回到他的书房中,听他将商鼎周彝、春花秋虫慢慢道来,寂然凝虑,思接千载,如静水深流。

(《文物中的鸟兽草木》,刘敦愿著,郑岩编,四川人民出版社即出)

* 文中图片未注明来源均由作者提供

本文来自微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),作者:郑岩