其中最常回顾的一个历史事件,就是1983年的严打。

四十年过去了,当下的中国社会与当年有哪些相似或者不同呢?严打能给我们什么启示呢?

01

1983年6月15日,内蒙古自治区呼伦贝尔盟喜桂图旗,牙克石林管局林业设计院红旗沟农场,知青于洪杰睡到日上三竿才起。

本来就旷工的他没有去工作,而是直奔食堂吃饭。

由于他来得实在太晚,食堂已经没有现成的饭菜。食堂工人好心将留给自己的饭菜让给他,却被他一把摔在地上,嘴里骂骂咧咧的说,“什么破地方,就特么吃这个,连个荤腥都没有!”

于洪杰这种吊毛态度自然遭到了农场领导的训斥。

农场领导是个老兵,于洪杰打是打不过的,于是甩下一句嘴炮,“我早晚有一天得弄死你。”说完转身就走。

当天晚上,在牙克石镇上,知青混混于洪杰、韩立军纠结着一帮“兄弟”喝酒。

临近午夜,在于洪杰的授意下,韩立军在酒桌忽然提议:咱们要做一番大事,要血洗红旗沟农场扬名立万。

在场的小混混有的才15岁,听到要杀人立马尿都出来了,表示了反对。

韩立军这时候把水果刀抽出来,疯狂地叫嚣,谁不敢去就杀了谁!

众多小混混有的害怕大混混的淫威,有的几两白酒下肚昏了头,也觉得杀人仿佛是一件好玩的事,于是跟着老大一起奔赴红旗沟农场。

当恶人凑在一起,个人对法律和社会的禁忌便荡然无存。

这个临时的犯罪小团伙,轻易就突破了人类的理智下限,做出各种泯灭人性的事来。

从当天凌晨12点到第二天下午3时,这10余人的“混混团伙”在红旗沟一夜之间杀害无辜知青、员工26人,自相残杀死1人,轮奸、强奸女知青3人,并且在农场用炸药炸毁房屋3间,那个提出要做大事的韩立军操作炸药的时候把自己也炸死了,酿成了震惊全国的“6·16特大杀人案”。

在全国治安急剧恶化的1983年,“616特大杀人案”、东北二王枪案、唐山“菜刀队”带有黑社会团伙的恶性案件,成为1983年举国严打的导火索。

在共和国的年谱上,1983年注定是一个混乱和秩序对决的年代。

除了刚刚我们提到的“6·16特大杀人案”之外,在当年的2月,沈阳的王宗坊、王宗玮两兄弟在解放军医院进行偷窃时被人发现,两人利用手中盗取的枪支连杀六人后逃窜。

在接下来的7个月里,两人流窜6个省,沿途一路杀人作案,最终,全国出动军警3万余人,才将两人击毙在江西省广昌县。

与此同时,唐山地区有个有名的流氓团伙,因为平常的作案工具是军挎包里藏着的菜刀,就自己命名为“菜刀队”。

菜刀队在唐山横行一时,以寻衅滋事、抢劫、敲诈勒索为生。

在一次拦车抢劫中,菜刀队的人不但砍伤了好几个乘客,还将过来阻止的解放军战士刘福云砍倒在血泊中。

光天化日之下,持刀抢劫,甚至直接攻击解放军战士,这件大案迅速反馈到中央。

最终,唐山警方在中央的督导下,直接抓捕菜刀队成员数十名,经过侦查和司法审判,50个“菜刀队”的主犯被押赴刑场执行枪决。

这些触目惊心的大案背后,隐藏着一个治安几乎崩坏的社会。

新中国建立之后,中央政府针对当时国内的乱局,集中开展了清缴土匪、打击解散反动帮派、打击封建会道门等一系列的治安运动,集中惩治了一大批恶性犯罪分子,整肃了社会治安。

从1955年全国公安统一打击反动会道门之后,一直到1979年,由于中国长期施行计划经济,并建立了与之相配套的基层党团组织、治保组织和群众组织,并在农村地区建立了带有“准军事组织”性质的人民公社,全国每年刑事犯罪只有20万至30万起,是世界上发案最低的国家之一,有组织犯罪几乎销声匿迹(特殊时期的混乱除外),黑社会犯罪更是无从谈起。

根据一些老人回忆,上世纪五六十年代他们的童年时期,城市里几乎没有人听过凶杀案。而在乡镇一级,一个公社治安员就能管理一个乡镇。

某些年份,甚至一年都没有重大刑事案件。

改革开放后,经济发展结构出现了改变,长年束缚在土地上的人可以开始大规模流动,已经运行十余年的上山下乡活动也告一段落。大量暂时找不到工作的闲杂人员,开始成为各地方言土语里的“街溜子”、“混混”、“小流氓”、“老炮”、“小别扇”。

当城镇化和工业化走上了快车道,这些人成为了治安的最不稳定因素。

在1979年,光是登记在册的待业人员就有2000多万人。

北京市,每2.5户家庭就有一个人在家待业。

社会转型期,失业人数激增导致的社会动荡开始显现。

1980年10月29日,北京知青王志刚因失业和失恋的双重打击,在北京火车站用自制炸药袭击了车站候车室。王志刚当场被炸成124块人体组织,有多达89名群众被炸伤,其中8人送医院救治不成而死亡。

这是当时社会影响最恶劣的暴力犯罪案件。然而遗憾的是,该案件也揭开了后续犯罪率激增时代的序幕。

待业人员往往时间充足,又是热血上头天不怕地不怕的年龄,极容易招惹事端。加之这其中还有当年上山下乡的老知青,早年的艰苦和回城之后的放纵,使得他们很大一部分人迅速“地痞化”。

这些地痞无赖聚啸成群,开始只是打架抢地盘,后来就发展到聚众滋事,公开调戏妇女,最后演变成公开抢劫、拦车讨要过路费,跟公安人员直接持械对抗。

政治运动退却、城乡人口流动扩大、社会控制弱化,社会沉渣泛起,80年代初不可能回避的犯罪案件激增开始了。

从1979年开始,全国刑事案件以每年10万的速度开始攀升。

1980年,全国立案75万件,仅重大刑事案件就达5万件。接下来,1981年89万件。

经过一年的治理,1982年降到74万件,但短暂的治理反而造成了1983年上半年的重大刑事案件的集中反弹。

除了前面所说的唐山“菜刀队”,湖南当时还有“斧头帮”。

“斧头帮”的成员都怀揣斧头,如果遇到非法要求得不到满足,抽出斧子就砍人。

相比“菜刀队”只知道打家劫舍,“斧头帮”则更快地蜕变成了具有黑社会性质的专业犯罪团伙,他们除了打家劫舍,还垄断了所有能接触到的灰色产业。

随着“斧头帮”的影响扩大,斧头帮还南下广东省,开始在广州市某些城区发展自己的势力。

当时,犯罪分子针对女性的暴力犯罪也在激增,这直接导致了人民群众安全感的急剧下降。

1981年2月4日农历除夕,安徽马鞍山一个叫张远根的市民,在晚上8点强暴了一名女青年。

女青年随后逃到一户人家躲藏起来。张远根冒充公安干警连续搜查7户人家,最终找到了女青年并薅着头发出来再次强暴。

1981年3月,河北承德矿区工人徐景龙等人,劫持2名少女,蹂躏轮奸达10天之久。

因为这两个少女反抗,徐景龙等人就用钢丝抽、用铁刀扎,在伤口上撒盐,甚至用铁丝勒住了两个少女的嘴,恐怖如斯。

1981年4月,北京市立新中学三名女学生在北海公园划船玩,被清河农场两个在逃的劳教人员劫持,强奸了一天一夜。

视频开头所说的“616特大杀人案”,犯罪分子在强奸、轮奸之后,还杀死了几个他们蹂躏过的女知青。

鉴于当时崩坏的治安形势,几乎全国的城镇居民都不敢让女孩子、女学生、女工人独自上班下班,都必须由家庭里的男性接送。

马未都先生在回忆文章中曾经说过,他们年轻时候,当地小流氓管滋扰年轻女孩叫“拍婆子”,而这种看似轻描淡写的“拍婆子”,背后隐藏的则是难以计数的骚扰猥亵妇女、强奸妇女等恶性的犯罪行为。

要知道,这可是在首都北京。

现在我们回忆这些恶性案件,难免我陷思——这社会到底是怎么了?

02

原因还是比较综合的,属于一堆debuff叠一块儿了。

首先就是刚才所说的问题,在经济转型期,产生了大量的失业或者待业的人,这是最大的不稳定因素。

其次就是,之前有段特殊时期“砸烂公检法”,司法机关长期不能正常开展工作,这导致社会闲散人员对法律和警察没有最起码的敬畏。

1979年9月9日下午3点,上海控江路一个叫徐永康的工人抢夺农民出售的螃蟹,被民警带到岗亭问话。

此时,混迹在群众中的流氓分子趁机起哄,不但聚众殴打民警,还抢夺了警察的帽徽和警械。上海市公安局随后增援20名警察维持治安。

流氓分子不但没有投降,还胆敢聚众对抗警察,还打伤其中3名警察。

发展到最后,事态彻底失控,犯罪分子不但趁机打砸汽车,抢夺财物,还公然猥亵妇女,有点现在革命老区法兰西那味儿。

这里有一件比较尴尬的事,新中国第一部《刑法》是1979年才颁布的,《刑法》颁布之后,大多数普通民众并不知道该法律的存在,也就是当时处于一个新的法治社会没有建立起来,旧的基层组织业已崩坏的阶段,很多人的直观感觉就是没人管了。

更绝的是有些人连解放军都不放在眼里,刚刚我们提到的菜刀队和斧头帮,都有袭击军人的“黑记录”。

就连当年对越自卫反击战的云南前线,平远街的当地恶棍也敢阻拦解放军的运输车队,盗窃抢劫军用武器弹药如家常便饭。

另外一个严重的问题就是枪支炸药的泛滥。

整个60/70年代,我们国家为了让潜在的苏联入侵者,陷入人民战争的汪洋大海,当时是个单位都有枪。

人民公社的民兵、工厂的保卫处,以及农场、干校、牧民边民等其它准军事组织,都拥有大量的枪支弹药,相当于美国现在的debuff我们当年也有。

在83年“东北二王”案件中,罪犯王宗坊在煤矿盗窃了3把五四式手枪,因为没有子弹,又鼓动弟弟王宗玮参军,在部队盗窃100多发子弹和手榴弹。

“6·16案件”中,犯罪分子之所以嚣张,也是在突袭农场干部得手之后,获得了农场配备7.62毫米步枪。

1982年2月27日,大连市沙河口公安分局侯家沟派出所,2名值夜班的民警被犯罪分子在派出所值班室枪杀,犯罪分子共开了六枪,杀害警察之后还抢走了警察的钱包、手表、工作证和配枪。

其实,枪支泛滥问题在80年代还不算是最严重的。

到了90年代,社会上又出现一批例如“白宝山系列枪案”、“西安12.1枪杀大案”这样的涉枪案件,后来很多案例被搬上了荧屏,所以知道的人很多。

电视剧《征服》当中刘华强的名场面,描写的正是石家庄带有黑社会性质的犯罪分子的持枪犯案经过。

1995年11月28日,黑龙江肇东市,两名罪犯手持猎枪和小口径步枪,在短短3个小时内杀害了包括公安干警在内的32人,并杀伤16人。

这次灭门惨案,起因竟然是近一年前案犯在酒馆一次打架事件。

罪犯本来只打算跟冲突的受害人“算账”,但是因为持有枪支,又觉得反正已经犯了杀人罪,一路上索性见人就开枪,导致很多无辜的平民遇害。

在两个罪犯逃跑过程中,因为逃窜的需要,他们仅汽车就抢了3辆,共杀害司机1人,打伤坐车的无辜群众5人。

这起重大的枪案,最终导致了1996年第二次全国范围内的严打和收缴枪支。

2020年,电影《除暴》上映,吴彦祖饰演的张隼作恶多端、持枪杀人无数,其原型就是“湘鄂渝系列持枪抢劫杀人案首犯”——张君。

此人在长达8年的作案时间里,一共打死打伤40余人,抢劫财物600多万。

在云南平远街,政府出动军队和公安干警联合围剿,才清除了在当地祸患多年的公开售卖枪械等极不正常现象。

还有一点不得不提的是,由于国门打开,在巨大的经济落差加持下,当年中国对外部文化影响的抵抗力极为低下,导致了一大批犯罪模仿行为。

1980年,中国引进了很多美国影视剧,其中,第一部是《太平洋底来的人》,第二部就是《加里森敢死队》。

《加里森敢死队》是一个60年代的剧,讲的是二战末期,实施特种作战的美军中尉加里森,从一批在押的杀人犯、小偷、强盗、骗子中招聘特殊人才,深入敌后,盗取情报、摧毁敌人重要设施、打击纳粹军队的故事。

这部电视剧也是著名游戏《盟军敢死队》的原型。

现在我们看来,这不就是一个以二战为背景的军事动作剧吗,也就那么回事儿啊。但在当时,由于巨大的文化落差,离奇的剧情和不同于建国后传统革命叙事的暴力理念,在街溜子群体当中催生了大量拙劣的模仿者。

如果各位不能感同身受,可以大致类比为后来的港片古惑仔系列。不知道大家身边有没有朋友看了古惑仔去加入帮派去砍人的,我身边是有的,还有坐牢的呢。到现在我都能哼两句甘心替代你,友情岁月,没办法,当年到处都在播这个歌,听得我耳朵都起茧了。

诱导犯罪最好的方法,就是将之列为“美、炫、酷”,将有组织暴力犯罪美化成“江湖义气”,导致一部分青年也开始以抢劫、打架作为值得夸耀的事,以学习模仿影片中的暴力、抢地盘、寻衅滋事为荣,整个社会的治安氛围可想而知。

1983年前五个月,北京就发生流氓团伙聚众斗殴、抢劫杀人等案件226起,死伤260多人。

辽宁省大沈阳市,仅1983年5月1日到5月25日不到一个月间,就有200余起流氓斗殴、行凶事件,仅涉案人员就多达2000余人。

在众多debuff叠加之下,全国治安形势仿佛在朝深渊中急速滑落。

03

面对如此严峻的治安形势,1983年7月19日,邓公召见了彭真和时任公安部部长的刘复之同志。

在听取了刘复之的治安和打击犯罪的汇报之后,邓公对公安部原来文件中的“四平八稳”应对措施表达了不满。

邓公表示,“……集中打击严重刑事犯罪活动还必须发动群众。动员全市人民参加,这本身对人民是教育,同时能挽救很多人,挽救很多青年……”

“解决刑事犯罪问题,是长期的斗争,需要从各方面做工作。现在是非常状态,必须依法从重从快集中打击,严才能治住。搞得不疼不痒,不得人心。”

基于邓公的指示,1983年8月,中共中央做出了“关于严厉打击刑事犯罪活动的决定”。9月,全国人大常委会通过了《关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》和《关于迅速审判严重危害社会治安的犯罪分子的程序的决定》。

这些就是后世所说的1983年严打的红头文件。根据上述指导政策,全国开展了轰轰烈烈的“严打”行动。

在文件中,中央特别强调“要依法从重从快惩治犯罪”。

所谓依法,自然是以1979年新颁布的《刑法》《刑事诉讼法》为根本依据,这没什么可说的。

引起后世争论的是后面这四个字“从重从快”。

所谓“从重”,是指对于严重危害治安的犯罪分子,可以依照《刑法》的量刑幅度“顶格量刑”。由于当时有流氓罪,而流氓罪的顶格量刑是死刑,所以一大批今天看来并不是很大的事儿,比如寻衅滋事啊、抢夺财物啊、甚至聚众淫乱什么的都判了死刑。

小罪重判量刑不合理、适用死刑过多,这是后世法学界诟病“83严打”的重要依据。

在《武林外传》第36集中,四大神捕之一的追风要带“盗圣”白展堂走。

白展堂临走前为客栈众人献歌一曲:

“手里头捧着窝窝头,菜里没有一滴油……眼泪呀止不住的流,止不住的往下流,二尺八的牌子我脖子上挂呀,大街小巷把我游。”

这首《愁啊愁》,就是来自当年惨遭严打的艺人,迟志强。

迟志强是80年代初的当红演员,本来星途坦荡,但是由于在生活中私下“跳贴面舞、看内部小电影”,还同时跟几个女生搞七捻三,被公安机关认定为流氓罪,最终被判处有期徒刑4年,成为83年严打落网的文艺界代表人士。

靠这首在服刑期间写出的歌,迟志强在八十年代红极一时,确实艺术还是要源于生活呀。

西安一位叫马燕秦的单身女士,因为多次在家中组织舞会,也是跟不少男人有一些搞七捻三,就触犯了当时刑法中的“流氓罪”、“聚众淫乱罪”“教唆犯罪”等罪名,最终被严打重判。

在该案件最终判决中,包括马燕秦在内的三个组织者被处以死刑,而参与舞会、跟马燕秦发生性关系的多人被判处死缓和无期徒刑。

如果放在现在的视角看,“迟志强案”、“马燕秦案”等等案件的量刑很显然太过夸张。对罪犯来说极不公平。

但话说回来,这些审判呢,大体上还是按照当时正式实行的《刑法》规定进行审判的,并没有更之前混乱时期那种,不按照法律规定、随便定罪量刑的司法行为。

换句话说,以现在的眼光去看,“小罪重判”确实是不公平。

但在当时,做出那些量刑决定是合法的,并且从历史意义上来说,这种定罪量刑在程序上还有一定的进步意义。

除了“从重”,还有一个被人诟病的就是“从快”。

什么是“从快”呢?

按照当时的指导思想描述就是:对犯罪事实清楚,证据确凿,民愤极大的,应当迅速及时审判,可以不受当时刑事诉讼法第110条规定的,关于起诉书副本送达被告人期限以及各项传票通知书送达期限的限制。在嫌疑人犯有上列罪行时,上诉期限和人民检察院的抗诉期限,可由《刑事诉讼法》规定的十日缩短为三日。

在实际操作中,司法权力下放,由公安机关、检察院和法院组成的“联合办案小组”,改变了以往公安机关结案后提交检察院,由检察院向法院提起公诉,再由法院审理并给犯罪定罪量刑的刑事诉讼程序。

而是进行所谓联合办案,对于犯罪事实清楚、罪名没有异议的,由公安局和检察院确定罪名,而法院直接按照罪名中的较高量刑给予判决,一条龙服务了,非常高效。

在极端的案例中,从抓捕到枪决,一共仅需6天。

这个审判程序很显然是有极大瑕疵的。

比如,极短的审判时间,让嫌犯无法享有应有的辩护权;而有些定罪量刑过于草率,也造成了一批难以挽回的损失。

尤其是死刑立即执行的犯人,失去了司法中必要的申诉期,死刑也没有最高法的死刑复核程序。

这无疑在实际审理中容易出现蔑视罪犯合理正当权益的做法,也有可能出现冤假错案。

比如郑州市1983年就出过这样一个案件:两个青年男女谈恋爱,但女方家长不同意,然后两人私奔了。女方家长发动亲戚找回了女儿,并且对男生大打出手。

结果痴情的男生还不时地来找女生,女方家长诱骗女孩控告男青年强奸,最终男青年被判处死刑。

83年,安徽蚌埠市一个叫李和的小年轻找失足妇女修车没给钱,结果被告强奸。一审本来是判处有期徒刑5年的,但这个人脸特别黑,此时恰逢严打开始,被改判15年有期徒刑。小青年不服上诉,二审直接改判死刑。

2006年,《重庆晚报》曾经报道过一个案件:

1983年9月13日,时年31岁的吉林农安县人张威军被控告犯强奸罪,司法机关最终判决他10年有期徒刑。

但服刑期间,张威军始终不知道自己到底“强奸”了谁。

等他10年后出狱,按照判决书中受害人的地址去找那个叫“刘XX”的被害人时,被害人那个村里的村民说——“根本就没有这个人。”

事后记者采访当时的法院审判员,法官也承认当时没有见到受害人,只是司法人员商量之后,就按照犯罪事实清晰给判决了。

而记者采访当年的办案民警,民警却说自己“记不清了”。

在实际办案过程中,强奸罪极易产生冤假错案,因为当时的客观条件所限,无法比对DNA,公安机关往往只能采信所谓“被害人”的口供进行抓人和审讯。

类似的冤假错案和死刑滥用还是有不少的,当然犯罪事实清楚、民愤极大的罪犯被“从重从快”处罚,才是这次严打的最主流。严打结束后,最高法也收回了各地死刑判决权。

那么,“83年严打”最终收获了什么成绩呢?

04

仅在83年8月到第二年初的第一次严打战役中,全国公安机关就摧毁犯罪团伙7万多个,缴获枪支18000多支,子弹42万多发。

在这场人民群众积极参与的全国性治安整治中,由普通民众检举提供的破案线索就达150多万件,被群众扭送公安局的犯罪分子就有47000余人。

摄于严打的威慑力,第一阶段就有多达3万名犯罪分子投案自首。

严打刚一个月,全国公安机关共就抓捕犯罪分子80万人。

到87年初严打结束时,全国共查获19.7万个犯罪团伙,查处团伙成员87.6万人,全国共逮捕177万人,判刑人数174万人,劳教32.1万人,共判处死刑2.4万例。

在80年代初犯罪最猖獗的时期,很多城市的女孩子不敢穿裙子上街,上下夜班必须结伴而行或者家人接送。在一些地方,流氓团伙甚至公然抢劫行人、调戏妇女。

伴随着83年严打,这些丑恶的现象在短期内就得到了扭转。

1987年,我国全国立案数量降到了57万多件,也就是说严打在一定程度上遏制了犯罪,这是哪怕对严打最看不上的法学学者,也不得不承认的。

“83年严打”还有一项少有人提及的成果是,很多高官的子弟因为触犯了刑法,也一并被依法处理。

这些被依法判处死刑的罪犯中,其中包括开国上将陈再道的儿子陈东平,和时任上海市常委的儿子陈小蒙,以及时任上海市人大常委会副主任的儿子胡晓阳。

陈小蒙和胡晓阳因流氓罪被判处死刑,并于1986年3月被执行枪决。

更深层次来说,严打还有一些长期收益。

“83年严打”间接促进了国家暴力机关的改革。

1983年之前,国家安全类案件也是由公安机关侦查办理的。

但从1983年开始,公安机关中负责国家安全的机构被单拎出来,连同其它情报机关共同组建了国家安全部。

这次机构重组,其核心还是为了让公安机关将注意力集中在治安案件和刑事案件上。

1982年,为了应对犯罪率激增的新治安形势,根据《中共中央批转公安部党组〈人民武装警察管理体制问题的请示报告〉的通知》精神,以人民解放军移交给公安部门的内卫部队、野战部队及公安部原有的边防、消防等警种为基础,组建了中国人民武装警察部队。

1983年4月5日,武警部队总部在北京成立,这也意味着中国人民武装警察部队正式成立。从此之后,武装警察部队成了中国打击恶性犯罪的利器。

上述这些是跨越机构的改革,而在公安机关内部,针对新时期的犯罪形势,更加专业化的分工也变成迫切需求。

从80年代开始,公安机关内部相继建立了巡警体制、建立各城市指挥中心、推行派出所和刑警相结合的侦查体系等,我们现在所熟悉的这一套公安体系被建立了起来。

通过严打,进一步树立了《刑法》的权威性,并且在之后的日子里,更加注意司法程序的重要性。

“83年严打”最重要的作用就是重新树立了法律的权威性,摒弃了过去行政命令式、或者运动式的司法行为,这为之后建立法制国家奠定了良好的基础。

刚刚我们说过,即使是在“严打”最被人诟病的“从重从快”的口号中,国家依然强调要以法律为前提,更以法律为唯一标准。

这种认真的态度,就是在逐步确立法制社会的核心价值。

当然,“83年严打”暴露出来的问题也很大,最突出的就是重视实体正义,而忽略了形式正义。

一个完善的司法程序,虽然相对繁复,但是能最大限度地保障犯罪嫌疑人甚至受害人的合法权益,也能有效地避免冤假错案的发生。

在“严打”之后司法活动中,我们可以很明显地看到。不管是国家政府还是公安机关,都能很好地总结“83年严打”的经验教训,在之后的1996年严打、2001年严打、2010年严打过程中,都再没有出现“联合办案”的司法操作。

系统回顾了83年的严打之后,我们再来看一下最近的一些事件。

目前与83年严打相似的地方在于,当时全国有结构性的大规模失业,而现在确实也存在这样的苗头。今年的经济比较难,现在国家肯定还是在动用全部的手段去把它控制在萌芽阶段,但我们也需要客观认识到,不一定控制得了。而失业率提升确实是会导致街溜子等一系列现象的。

而不同的地方在于,可以看出当时的社会治理是比较混乱的,公检法权威不足,刑法尚未深入人心,枪支泛滥,外部文化降维打击,而这些问题现在完全不存在。事实上因为这些年的经济发展,法治建设,加上在治安刑侦领域高科技的大范围使用,中国的犯罪率正处于历史上的低点。

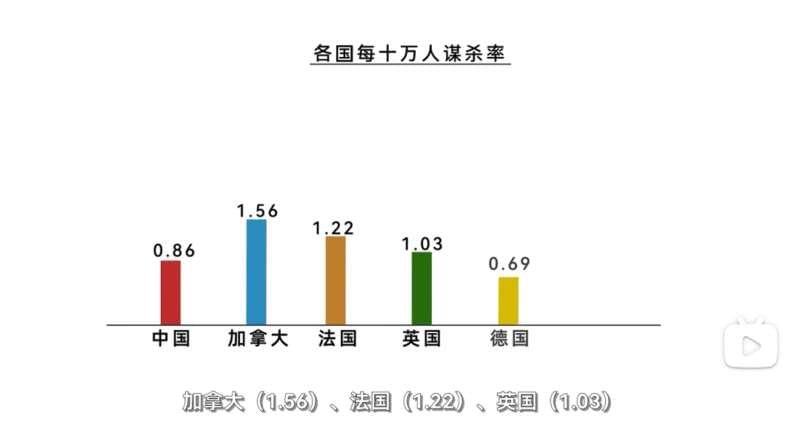

根据世界银行和联合国的数据分析,中国每十万人谋杀率仅有0.86,低于发达国家中的加拿大(1.56)、法国(1.22)、英国(1.03),仅仅高于德国(0.69)和日本(0.33),远远低于美国的4.67,中国人能半夜出门撸串绝对不是一句空话。

在全球191个国家中,中国大陆的谋杀率位于171位。这还是截止到2012年的数据,最近十年随着各种高科技手段的应用,我国谋杀率还在进一步下降。

截至2017年,中国犯罪指数为33.9,低于除德国(32.02)、日本(20.89)之外的大多数国家,甚至还低于我们传统认知为低犯罪国家的澳大利亚(42.42)、新西兰(38.78)、比利时(44.51)、挪威(45.69)、瑞典(46.65),更不要说美国了(50.32)

因此如果有人说什么中国要乱了不行了,不要理他,稳得很,该干嘛干嘛,国家经历过比这困难得多的时期,你的感觉可能会骗你,但数据不会。

而从唐山那事儿之后大量的涉及黑社会的举报来看,主要涉及到的问题还是前期扫黑除恶留下的一些遗留问题,比如这次打人的有几位就是之前扫黑没扫干净留下的。

还有就是,现在黑社会有一定的专业化倾向,比如来几条纹身大汉在你店里坐一天口头吓你,但又不做特别过分的事儿,拿捏住了警察操作的边界,这就很难受。

这个确实是很严重的问题,因为这些操作本质上是掌握社会权力的上层利用灰色地带对底层利益的倾轧,可以体现为利用专业的黑社会组织欺行霸市抢占财产,也可以体现为暴雷的河南村镇银行无征兆地开放15分钟取款让关系户先跑。

这种倾轧如果不加管控,那接下来一旦出现一段时间的经济下行期的话,一定会比经济上行阶段严重和残酷得多。

尾声

正如83年的严打一样,新的挑战也是进一步建设法治社会的机会。

自上而下地说,我们的扫黑除恶势必要常态化持续化,应该拿出前段时间打击电信诈骗的力度。

而自下而上地说,也一定要加强媒体和民众的社会监督。自改革开放打开国门以来,中国其实一直受到外部文化颠覆或者说颜色革命的压力,为了维持国内的稳定其实我们正常的舆论监督事业一直受到掣肘,必须要两害相权取其轻。

但随着中美经济体量的接近(名义)和反超(购买力),中美产业的结构性冲突越来越凸显,以及中国人越来越自信,是否要全盘跟着美国走已经从一个意识形态问题坍缩成了智商问题。

我们应该有机会进一步开放社会监督,让更多的问题及时得到曝光和修正,而不是反其道而行之,让部分人利用民众家丑不可外扬的爱国情绪,谋求特权。

记得在1945年7月,毛泽东和黄炎培在他们家窑洞客厅里有一次著名的谈话。被黄炎培问及如何改变朝代其兴也勃焉,其亡也忽焉的周期律时,毛泽东说:

“我们已经找到了新路,我们能跳出这周期律。这条新路,就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会‘人亡政息’。”