鹤岗曾被称为煤城,资源丰富,人口兴旺。但如今人口连年流失,房价暴跌,2016年人口尚有103万,到2020年就成了89万,这种现象也被人戏称为“鹤岗化”。

“鹤岗化”可以说是东北县城的真实写照。2021年,东北最大城市哈尔滨人口首次跌破1000万大关,这意味着东北再无千万人口城市,而让哈尔滨“蒙羞”的最大助力就是县城。

2020年,哈尔滨就已到千万人口城市的边缘县城的人口流失问题不止在东北,而是全国各地都面临的难题。中国社科院研究员张车伟分析近几十年数据发现,大概有100多个县城出现了不同程度的人口流失情况。比较夸张的是陕西佛坪县,这个“袖珍县”户籍人口仅3.2万人,现常驻人口却不足8000人,其中2000多还是公务员。

人们争相外逃,是因为县城生活不好吗?

今年4月, 有网友拍了一段vlog:毕业回到家乡小县城,生活变得简单,平静!视频里,她走在县城小路上,去买几根雪糕,顺便向镜头前的观众介绍了她考驾照的那条路。

这段短短4分多钟的视频,播放量竟高达439万,评论也有1.3万条。在外拼搏的人都无比怀念自己的家乡,但并不打算回去:县城生活很美好,但无法生存。

01县城困局

房子买了10年,却只住了15天,这让64岁的老罗感到很难受。

2012年,浙江温州的老罗在县城买了套房子,那个时候房价便宜,大概在2000元/平方米,总共花了20万。

然而,房子买好之后,在外打工的儿子儿媳却只在买房的头几年,过年回来小住几天,再也没回来过。老罗想把它租出去,但有价无市,县城类似的空置房还有很多。老罗粗略一算:10年时间只住了15天。

县城买了房却没法住,不只是老罗的困局。

33岁的彭中辉是在北京打拼的一名外卖骑手,去年春节,他在老家县城买了一套四室两厅两卫的大房子。

这套房,是他们一家人努力了30年的成果。彭中辉的父母都是农民,1998年10岁的彭中辉跟父母去深圳,父母收废品,养大了三个孩子。2004年,刚刚初中毕业的彭中辉就选择出门打工。在17年的打工生涯里,他当了7年工人,5年搓澡工,5年骑手。

但买下房的鹏中辉仍然需要穿梭在北京的大街小巷为家乡的房子和家人奋斗。

彭中辉隔着手机屏幕给孩子们庆祝生日像彭中辉这样的,他们县还有100万个。彭中辉来自全国著名的骑手县——临泉县,临泉县长年在外务工的人口有80到100万,是全国劳务输出最多的县城。而临泉县共有230.7万人,这意味着近50%的人常年不在县城。

彭中辉隔着手机屏幕给孩子们庆祝生日像彭中辉这样的,他们县还有100万个。彭中辉来自全国著名的骑手县——临泉县,临泉县长年在外务工的人口有80到100万,是全国劳务输出最多的县城。而临泉县共有230.7万人,这意味着近50%的人常年不在县城。买了却不能住,为什么他们花光积蓄也要在县城买房?

老罗在县城买房是为了儿子结婚。这些年,结婚成本一路攀升,县城有一套房是结婚的标配,没有房子,结婚的可能性几乎为零。原本盘算着儿子儿媳都能在县城上班,同时实现“进城梦”。但事与愿违,县城没有适合夫妻二人的工作,他们只能出去打工。

老罗这样的情况在县城不是少数,有的县城一到晚上,一栋楼都没几个开灯的,县城成了“鬼城”。

而为了孩子的教育,更是家长们咬牙进城的一大理由。

“想考大学,先考一中。”这早已成为江西余江全县学生和家长的共识。在余江,考不上一中,意味着与大学无缘。

哪些学生能够进入一中呢?

余江县实验中学是全县最优质的初中,2015年有600多名学生考入余江一中,升学率超过50%。但“在县城没房子、没户口,根本进不了实验中学。”

上不了好初中,就上不了好高中,上不了好高中,意味着与大学无缘。而想要上好初中,得有房,这个结无解。

“望子成龙,望女成凤”,这是刻在中国普通家庭骨子里的教育焦虑,县城的房子有条件要买,没条件创造条件也要买。

彭中辉买房子同样是为了孩子们读书。他本想在老家宅基地盖个别墅,但村里没有好学校,于是他就改了主意,在县城最大的楼盘"当代城"买了房,该房紧邻县城最好的初中。

多年的积蓄一瞬掏空,但彭中辉眼里都是希望:“他们还在上小学,成绩一直不错。新房附近有临泉最好的一中,只要能考上,将来就有机会去985和211。”

但进城之后呢?

当大量的人群涌入县城后,他们发现,县城开支不小,但却没什么收入。除了公务员、事业编这样的铁饭碗,大多数普通人打工一个月只有3000左右。背负着房贷和孩子教育开支重压的人们,大多选择背井离乡,去更大的城市打拼。

县城买房一方面成了进城农民的被动刚需,另一方面却无法提供良好的工作机会使人逃离。这样的县城困境该如何解决?

02 时代的选择

县城并非从一开始就面临这样的困局。

1982年,有人向浙江省政府写信,举报称“义乌出现了资本主义的小温床”。

当时关于私营经济的问题还很敏感,义乌县却出现了自发的乡间集市,从刚开始的10多副货担,设摊出售各种针头线脑、鸡毛掸子等,几年时间发展到200多摊。

面对各种压力,义乌县县委书记谢高华以乌纱帽作保,在湖清门附近,开放了“稠城镇小百货市场”。1982年9月5日,义乌第一代小商品市场悄然开业,总计摊位705个,当年成交额392万元,“兴商建市”的帷幕就此拉开。

县城的发展看似意外,实则乘上了改革的春风。80年代,中国经济的特点就是“承包”,农村搞土地承包,城市搞企业承包,政府搞财政承包。

土地承包,使得农村富余劳动力得以解放,有机会去县城务工经商。财政承包,交完了中央的,剩下的都是地方自己的,因此地方有动力扩大税收来源,大力发展经济。上下一拍即合,乡镇企业开始如火如荼地发展起来。

类似义乌的乡镇企业在这段时间此起彼伏。1983年底,有个叫朱恒兴的有心人做了一个统计,义乌的市场摊户增加到1050个,日均交易人数为6000人,其中六成以上是外地人,以温州和台州为主。上市商品多达3000多种,大多来自省内乡镇企业及江苏、广东一带的产品,而销往地多为长江以北及云贵等省份。一个跨越省界、辐射全国的市场网在当时已显雏形。

小县城的发展带动经济繁荣,虽然成效不错,但资源、人才等各方面局限性太大。乡镇企业发展的同时,国家也在东部沿海城市试点经济特区。

1984年,邓小平指出:“我们建立经济特区,实行开放政策,有个指导思想要明确,就是不是收,而是放。”在政策的指引下,我国开放天津、青岛、上海、宁波等14个沿海城市,也因此涌现出一波“下海潮”,市场嗅觉敏锐的人们已经开始从发展相对滞后的西部县乡地区往东部沿海发达城市流动。

1992年,党的十四大明确了建立社会主义市场经济体制的总目标,城市作为区域经济社会发展的中心,其地位和作用得到前所未有的认识和重视。

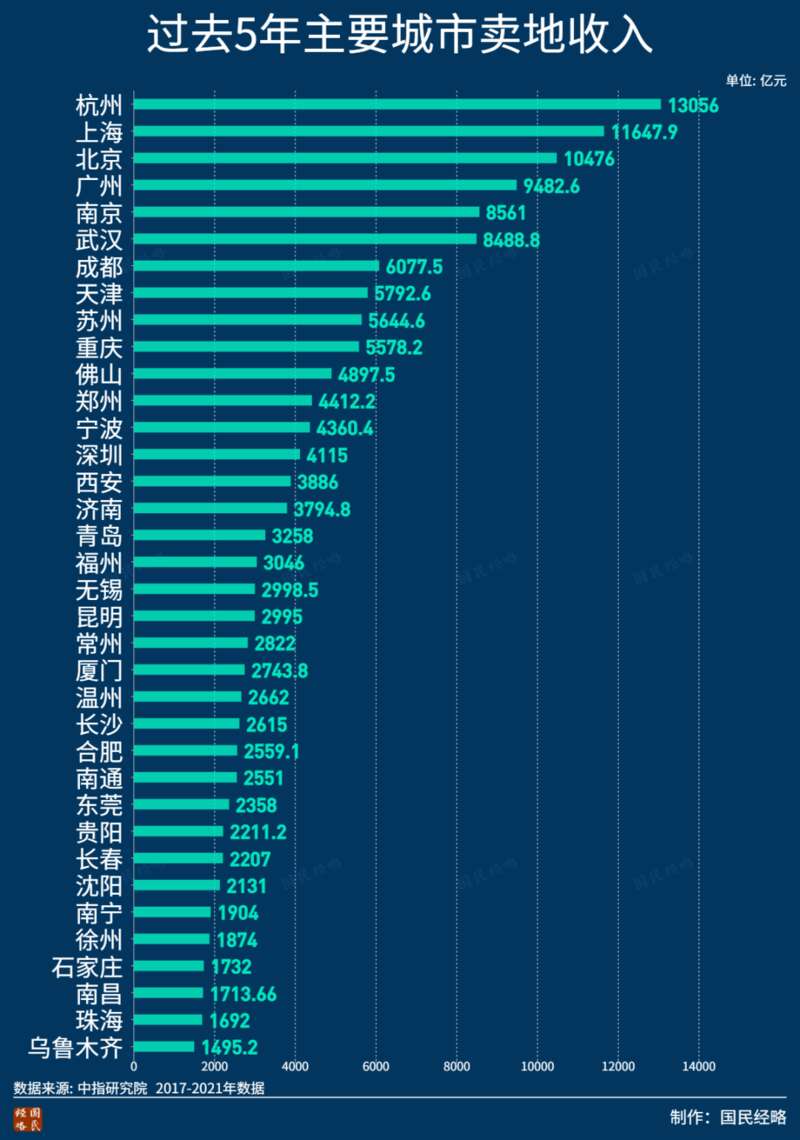

但县城与城市差距的快速拉开,是在1994年后的分税制改革。地方拥有国有土地转让的决定权和收益。大城市开始通过卖地获得海量资金,转换为财政收入,进行基建、招商引资和社会民生工作。

而大城市的快速发展产生的虹吸效应对县城造成了巨大冲击,大量人口从中西部地区,特别是县城,流向东部发达地区。

根据国家卫健委数据,流动人口数量最多的城市是上海、广州、深圳、北京,其中上海、广州常住流动人口在900万以上。苏州、天津、杭州、成都、宁波、佛山、东莞、郑州等流动人口也超过300万。

较小的城市,如金华、温州的流动人口在300万左右,厦门、嘉兴、泉州的流动人口也在200万左右。

大城市具有丰富的经济与社会资源,无论就业机会和发展空间,还是教育、医疗、交通、文化等,都具有中小城市无法比拟的优势。

受到冲击的县城同样想通过土地财政来发展经济,结果适得其反。大城市通过卖地达到刺激经济发展的目的,县城卖地赚钱反倒成了主业。

一些地方政府为了吸引农民进城买房,全力打造教育新城,在房地产周边新建一大批中小学,并将乡村优秀老师抽调到了县城,用“学区房”的名义诱惑农民买房。而进城读书的必要条件就是需要一套房产。

这样的做法虽然短期内使得农村人口向县城集中,但缺乏产业支撑,无法消化劳动力,不仅无助于当地的经济发展,反而给农民增添了负担。

03 县城的未来

照这种情况看,县城还有没有出头之日?

据统计,我国有1.6亿人常住在1472个县城,0.9亿人常住在392个县级市城区。同时当前我国仍有5亿人居住在农村,按照城镇化率80%目标计算,未来一段时期还将有2亿人陆续从农村迁移至城镇。

一方面城市化进程下,人口膨胀、交通拥挤等大城市病愈发严重,另一方面,县城拥有庞大的人口基数,劳动力却不断外流,无法自我立足,显然这样的不平衡发展并不利于社会进步。因此县城发展问题必须解决。

但全国1000多个县城,不同地区发展情况迥异,如何解决?

今年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,《意见》提出的建设任务,既突出补齐县城短板弱项,又强调为县城发展注入持久动力。

该文件的一大特色就是将复杂的县城发展情况进行分类。共分为五种类型:分别是大城市周边县城、专业功能县城、农产品主产区县城、重点生态功能区县城、人口流失县城。

不同类型的县城承载的功能和定位不同。

大城市周边县城发展起来最为便利。人口向城市群、都市圈积聚这是大势所趋,位于城市群和都市圈范围内的县城因此有了“抱大腿”的机会,承接大城市的一些产业发展自身。

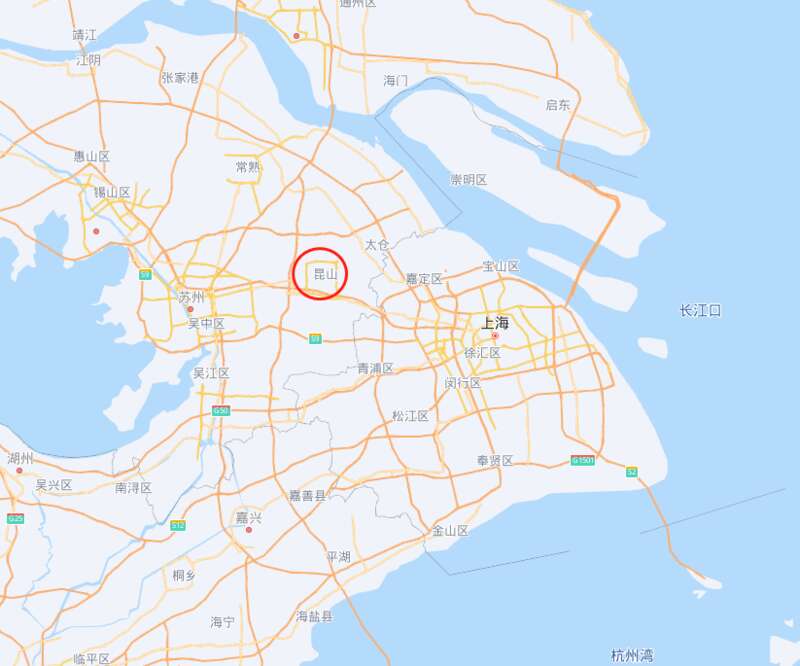

中国最强的县级市昆山就是一个典型。昆山过去是个典型的农业县。1978年,昆山市GDP仅为2.42亿元,排名苏州末位,2021年财政收入已达到466.9亿元,这是什么概念?山西省会太原2021年的财政收入也才423.44亿元。

昆山的飞速发展很大程度得益于抱紧了上海的“大腿”。

1984年,在周边县城乡镇企业正大力发展时,昆山人却守着“苏州城外半碗饭”过着穷日子,当地领导深感压力之下,在县城东边的老工业区划出一块3.75平方公里的土地,成立“开发区”。一方面,引进上海的加工厂,另一方面,引进江西、四川、贵州等地的三线企业和工业人才,不到三年时间,昆山工业实现了从农业到工业的第一步转变。

昆山地理位置

昆山地理位置随着浦东的开放发展,昆山紧跟上海发展外向型经济,建设“出口加工区”,吸引了一大批高新技术企业集聚昆山,到2006年,2.86平方公里的出口加工区进出口额达623亿美元,实现了经济的二次飞跃。2000年后,昆山依托上海向高新制造业、现代服务业转型,实现第三次转型。

如今昆山,不仅承接了上海的人才和产业,自身产业体系成熟,发展动力强劲,甚至成了很多上海人养老的首选地。

而专业功能县同样发展潜力巨大,如“宇宙中心”曹县。

曹县是山东劳动力资源第一大县,在过去,农民主要依赖外出打工作为收入来源。当时有的村甚至穷的装不起路灯,一到晚上就漆黑,被人称为“鬼村”。曹县大集镇的孙庄村,一度曾被称为“三多村”:光棍多、老人多、留守儿童多。

但曹县却因一种特产使其得以翻身。曹县盛产桐木。该树生长极快,两三年就能粗如手臂,但这种木材很脆弱,一般都用来烧火。这种在旁人看来没什么大用的树,却被曹县人挖掘出了商机。

日本的丧葬习俗是人连棺材一起火化,泡树这种“成材期短、质轻耐磨”的特质用起来恰如其分,再加上日本老龄化严重,本土棺材又价格高昂,曹县瞄准这一市场努力开拓,如今日本90%的棺材都来自曹县。

除了日本棺材,中国2/3的汉服同样来自曹县。现在,曹县拥有山东省内最大的淘宝村。曾经的贫困县成了现在“青年多、企业多、收入多”的富裕县。

但发展起来的曹县,房价却并没有跟着水涨船高,甚至降了下来。曹县县长梁惠民表示,在北上广可能一个月挣的钱买不了一平米房子,而“在曹县,一年挣够买房首付是没问题的”。

在农产品主产区县城,保障粮食安全就是重中之重。 农民进城是为了结婚和子女教育,但并不意味他们进城就是对农村土地的放弃。如果帮助农民务农解决自己的开支问题,同时又能够享受到县城的医疗和教育资源,那么很多人就可以选择留下来建设家乡。

例如江苏连云港市东海县对农业大力支持。他们借助物联网、大数据、云计算等信息技术,整合全县各类涉农资源,在黄川镇草莓产业园打造“物联网+农业”智慧平台。

该技术的使用,使得黄川镇草莓产业园区年产草莓鲜果5万余吨,产值近10亿元,带动从业人员近6000人,园区劳动力人均增收超过24000元,高于全镇可支配收入的16.7%。

但总有些县城,既没有产业,农业发展情况也很差,人口一直净流出,怎么办?对于这些县城,发展产业未必是重点,更重要的是,做好服务。

这些县城青壮年劳力虽然外出,老人和孩子大多会留在县城,因此,县城需要做好医疗、教育等基础配套服务。特别是教育,县城吸纳各地优质教育资源,应该让它物尽其用,让更多的学生得以借此改善人生,而不能将其当作卖地的筹码。

不论是大都市还是小县城,发展的最终目的都要服务于人。