“万一真的封楼,你就在我家免费做(月嫂)吧。”担忧中,雇主提出了新条件。虽然不愁吃喝,但眼见新订单可能黄掉,还要免费服务,方红红压力倍增。

这一情况在其他城市亦有发生。由于封控政策,很多月嫂在原有订单结束后,无法从雇主家中离开,前往别家“上户”,她们只能留在原雇主家做工,甚至免费服务,作为食宿的报偿。其中被封在雇主家时间最长的,已经免费劳动了一个月。

疫情之下,家政行业备受冲击。根据国际劳工组织估算,受封锁政策影响,全世界超5500万家政工面临失业或收入减少,其中约2/3都是女性。

有研究者指出,由于缺乏社会保险和社会福利支持,月嫂等非正规就业者易陷入不稳定状态,封控措施对他们的冲击更明显。

据了解,尽管月嫂群体的接单价未受波及,但很多人接单量大幅缩水。有月嫂发现疫情后的订单少了三分之一,有人4月连续两个订单都没做成,还有人今年尚未完成过订单。

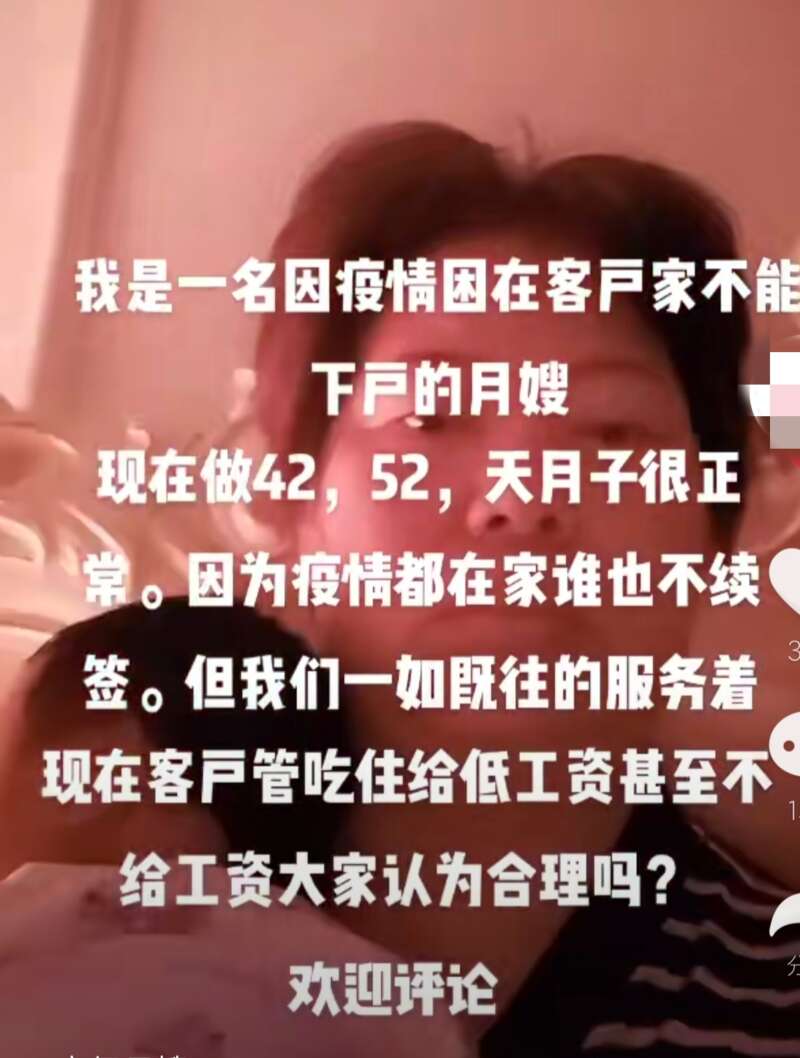

一位在廊坊工作的月嫂被封控在雇主家,她在网上发问,雇主给低工资是否合理

一位在廊坊工作的月嫂被封控在雇主家,她在网上发问,雇主给低工资是否合理遭遇封控:一天需30多种食材的月子餐被迫缩水何志燕今年50岁,2016年,她从老家苏州前往上海做月嫂,至今已有6年,为的是在大城市多挣些钱。

尽管疫情时而散点出现,但何志燕没有实感。

今年以前,上海平均每天都有350个孩子出生,何志燕的工作一直排得很满,几乎每个月都有活做。月嫂通常每单要做26天,忙时一年可做13单,这些活计多靠熟人介绍,个别则通过中介公司接单,每单可收入1.7万元左右,根据雇主态度和彼此相处融洽的程度,还可能浮动千元。

只是,每次上门前,她都要出示48小时核酸阴性证明和体检报告,以杜绝新冠病毒和幽门螺旋杆菌等传播。有时遇到仔细的雇主,进门前还要先全身消毒才行。这些疫情带来的新要求,何志燕早已适应。

今年3月,何志燕前往雇主家上班,为期两个月,这种住家看护的工作通常被月嫂们称为“上户”。这是她今年的第一次“上户”,没承想做到一半,因为疫情,雇主所在的小区被封了。

但何志燕并不意外。她的工作是照看新生儿,同时为产妇伺候月子。孩子出生不久,她便守着孩子寸步不离,不下楼,甚至不出屋,因而封控与否,对她工作的影响并不明显。

唯一令她头疼的是,封控期间,月子餐越来越难做了,这也是月嫂工作的重要部分。

何志燕说,按惯例,产妇每天要有三顿正餐,两顿加餐,餐餐都需荤素搭配,至少一周没有重复的菜样。“因为月子餐少油少盐,如果不经常换花样,产妇食欲很容易受影响。”

一位在苏州工作的月嫂,社区因为疫情不能接收自己,所以滞留在雇主家十余天

一位在苏州工作的月嫂,社区因为疫情不能接收自己,所以滞留在雇主家十余天按计划,产妇一天的月子餐应该是这样的:

早上一般是各种粥,蔬菜粥、杂粮粥、杂豆粥等,配上包子和鸡蛋,产妇每天至少要吃一个鸡蛋。

午餐则是三菜一汤。三菜包括一个大荤、一个小荤和一个素菜,大荤即炖蒸的鸡肉等,小荤则如青菜炒肉,汤也要分荤素。

晚上和中午规格相同,但要换完全不同的品类。

此外,上下午还要分别有一次加餐,主要是清淡的甜食或水果,比如银耳汤、木瓜牛奶等,每餐都要做上两三样。

菜品繁多不说,每个菜还要使用不止一种食材,就算一碟素菜也要两三种蔬菜搭配着做,既营养,又能勾起食欲,每天的食材算下来得30多种。

以前,何志燕会列一个采购清单,由产妇的家人去市场采购。但小区封控后,这显然成了奢望。“不是说我想买什么菜,得看小区发什么菜,能分到什么就拿回来烧什么。”

何志燕忙于工作,并未留意小区从哪天开始封控。她只记得,有天产妇家人慌慌张张出去采购,带回很多包纸巾,20斤的大米和面粉各四五袋,还有够家里五六口人吃一周的蔬菜,“夸张一点说,像个小仓库一样。”

何志燕起初还惊讶于“平时谁会买这么多东西”,但很快,这些物资就被消耗殆尽,只能靠小区配送物资。

何志燕工作的小区,常发的是西葫芦、黄瓜和西红柿,也有韭菜之类的青菜,但韭菜产妇不能吃。此外,产妇需要补充豆制品帮忙下奶,但封控期间很难买到,用来替代豆制品的莲藕、莴苣等蔬菜也不常有,能否拿到全靠运气。

食材有限,就只能变着花样做。番茄发下来,先做蛋汤,再烧牛肉,然后再炒蛋。但产妇还是吃到厌烦,“今天怎么还是番茄!”

何志燕理解产妇的委屈。封控这些日子里,她总和何志燕提起,要不是疫情,自己的某个同事朋友肯定会来家里看宝宝,“一个人在家里坐月子,哪也去不了,总是希望能有人来看看她。”何志燕没有办法,只能劝她为身体多吃点。

从业艰难:有人被困雇主家免费做工,有人数月未能接单4月初,月嫂方红红正在雇主家“上户”,对方向她提出,万一封楼,希望她留在家里免费做工,“你出去也不方便,没地方待。”

当时,距离订单完成只剩10天,方红红忽然听说雇主所在楼栋有3个人,每天白天都在其他小区做志愿者,晚上再回楼里休息。考虑到疫情并不乐观,方红红生怕这些人把病毒带进来,导致整栋楼被封,这将意味着她没法完成订单,顺利“下户”。而她原定于5月1日启动的下个订单,也会受到影响。

“今年是雪上加霜,(坏事)一波一波地来。”方红红这几个月过得并不容易,她远在老家的公公年初复发癌症,手术之后正在化疗,婆婆又摔碎骨盆,术后行动不便。

因为疫情,远在上海打拼的方红红夫妇不能回家照顾,事事都要花钱请人帮忙,远方亲戚、邻居、护工,个个都要给钱。仅仅两个月,这个家庭就支出了3万元。而在往常,三四千元足以支撑全家一整个月的生活。

与此同时,一起在上海打拼的丈夫和儿子均因疫情停业停收入,一家人的收入全靠方红红一人支撑。此时雇主提出新要求,令方红红压力倍增。

但她很快调整心态,“疫情期间我们也没办法,(雇主)想免费做就免费做吧,不然出去也回不了家,也没有地方可去。疫情这么严重,我们自己也不放心。”

方红红和丈夫租住的地方环境不好,人多且杂,用的也是公共厕所,接触面积大,感染概率高。相比之下,有人收留、有吃有住已经很好了。

方红红的情况并不是孤例。多位月嫂告诉记者,身边有很多姐妹都因疫情被困雇主家中,无法“下户”,涉及上海、杭州、苏州等地。许多人都在雇主家免费劳动,以换得食宿和安全感。其中被封在雇主家时间最长的,已经免费劳动了一个月。也有人从雇主处拿到了工资,或被推荐给同小区的其他产妇。

这一情况,也被北京科技大学社会学系副教授邢朝国写入研究论文。他对北京32名月嫂访谈后,发现疫情期间,月嫂延长工作时间最短的有几天,最长的达四十多天,有的按原价或育儿嫂价格拿工资,有的象征性地获得一些,也有的完全免费。

此外,家政服务工作的不稳定性在疫情期间尤为凸显。如月嫂返城可能面临14天隔离,导致就业成本无形中增加。也有月嫂因小区封控、雇主顾虑感染风险等因素遭遇“黄单”,导致工作机会减少、收入下降,这些都在月嫂的控制范围外。

至今,在上海打工的月嫂杜萍还没能拿下今年第一笔订单。

杜萍的雇主告诉她,自己决定退单,定金作为给她的补偿

她的雇主已在4月21日生产,但由于雇主家的居委会称,小区有阳性病例还没转运走,不让外人进去,杜萍没能“上户”。产妇无奈,只能和婆婆一起住到了月子中心。但她和杜萍约定,等孩子满月后,再请她“上户”照顾。如能成行,她才能拿到今年的第一笔收入。

疫情出现这两年,杜萍明显感受到订单在减少。

往常的年份,杜萍每年能接11或12个单,最多时一年做过13单。但去年,杜萍只做了8单,而今年甚至为零。

另一名游走于江浙沪多地的月嫂亦称,疫情后订单量减少了三分之一。仅今年4月,她就连续黄了两个订单,一单因为产妇的小区被疫情封控,主动取消,另一需跨市出行的订单,也因高铁停运无法成行。

目前,她最近的一个订单得等到8月,如果此前接不到新单,恐怕整个上半年都没有收入。

“现在压力最大的就是我们中年人,上有老下有小的,现在(疫情)弄得两个人都停在家里。”杜萍的丈夫在上海做装潢,上半年接连撞上春节和疫情,现在停工在家,两个人一分收入都没有,更没有五险一金,而每月1800元房租还要照交,每周还要团购一两次菜,一份65元。

此外,杜萍一儿一女都在老家扬州,他们给孩子们买了房子,每个月需要还房贷。“还两三个月还好,再久就坚持不住了。”

双向危机:没有月嫂,产妇连冲奶粉都办不到赵爱玲从业15年了,当初做月嫂,就是因为喜欢小孩子。但现在,她已经几个月没有见到孩子。

上个月,她女儿的朋友带孩子来家里玩,她陪孩子玩了一整天。孩子父母为此专门感谢她“受累了”,赵爱玲却觉得,自己反而要感谢对方让自己抱着孩子过了把瘾,“挺开心的。”

月嫂是个高薪职业,即使在小城市,每单收入也在万元左右。像赵爱玲这种专门受过月嫂培训、且只在大城市做工的资深月嫂,收入自然更高。

此外,月嫂还要帮产妇护理伤口、催乳、疏通胀奶,帮着疏通情绪,甚至传授育儿知识,一旦不能“上户”,影响将是双向的。

今年4月,赵爱玲在上海的一个订单因小区封控没能成行,雇主只好自家人上阵,由产妇的妈妈、婆婆一同照顾。

但没有月嫂,家人很多事情不知道怎么处理,比如宝宝的肚脐该怎么清理,有黄疸症状该怎么应对,甚至连冲奶粉时先放奶粉还是先放热水、水温如何等都不知道,只能打电话找赵爱玲求助。

赵爱玲一一回答,但人不在雇主身边,终究只能简单描述。

除了不能“上户”,赵爱玲觉得,疫情带来的最大影响,是进医院陪产越来越难了。

疫情前,她常在北京、上海两地跑。那时,产妇临盆前,月嫂的工作就已开始,她需要带上所有护理需要的东西,在病房等待。

月嫂群里,月嫂们吐槽被封控在雇主家的遭遇

但疫情之后,医院收紧了产妇陪产人员的限制,有的地方禁止非家属进入,有的地方则限制陪产人数。因此,赵爱玲几乎没再进过医院陪产。

顺产的妈妈问题不大,但是剖腹产的就需要细致的护理。剖腹产的伤口很疼,到卫生间都需要搀扶、陪同,翻身时也要人帮忙,并经常活动腿脚。此外,产妇还需多多关心,常问有没有哪里不舒服,要不要喝一些温开水等等。

不过,医院的护工往往是一人服务多个产妇,不可能像月嫂那般照顾得那么细致周到。

产后前三天,是产妇下奶的时间。很多产妇出院后和赵爱玲抱怨,在医院经历了胀奶的痛苦,夜里疼得睡不着觉,但护工又不会处理,只能熬着。但如果月嫂在,就可以通过按摩疏通,胀奶的痛苦本可避免。

疫情最初的恐惧记忆犹新,只盼疫情结束回家照顾老人何志燕想起了两年前疫情出来时的样子。

2020年的大年初二,她从江苏老家赶往上海“上户”,发现地铁站出奇地空旷,从站厅这头望到那头,总共只有五六个人。出了地铁,想打车到宝妈所在的医院,但不管是网约车还是出租车,什么都打不到,路上也几乎看不到车辆和行人。最后,她只能打电话给医院中的产妇,由家属接过去。

次日,她听其他来上海“上户”的月嫂说,防疫形势更紧张,一路都要检测体温。

“上户”之后,只有她和产妇住在一起。孩子的爷爷奶奶负责买菜,每周送来一周的食材,他们其实也想每天来看看,但生怕来得勤了带进来病毒。每次过来,老人也不敢进屋,只坐在客厅里,想看孙子,就由何志燕把宝宝抱出来,隔着一两米给他们看看。

走之前,爷爷还会叮嘱她要用消毒水拖地,空气里也要喷洒消毒。

彼时,听说前面有一栋楼有查出来阳性病例,何志燕连窗户都不敢打开透气,就怕空气里有病毒。

以前早上醒来,只要从窗户往外一看,涌动的全是人头和川流不息的各种车辆,但外面忽然变得很静很静,一个人都看不到。她从没看过这么冷清的上海,心里直发毛。

之后的订单,雇主常会主动提出,直接开车接她上户,避免在公共交通被感染的风险。甚至有雇主进门前会把她拦住说,“阿姨,你的鞋子先不要进来”,然后拿着酒精,把她全身都喷一遍。何志燕理解,就在外面把全身的外衣都脱掉,消完毒再进去。

时隔两年,这种感觉仿佛又回来了。所幸,何志燕并未遭遇被封在雇主家中的情况,4月27日,她顺利“下户”,借住进浦西的亲戚家。但定好的另一个订单,却因对方小区封控“黄单”了。

如今,除了所在小区,何志燕不敢接单。不久前,曾有闵行区的熟人请她去“上户”,她果断拒绝,“因为这里每天都做核酸,我相信是安全的,换了别的小区,就不知道什么样。”

月嫂群里,月嫂们讨论月嫂的生活压力

相比之下,方红红还算幸运,她和原定5月“上户”的雇主取得联系,对方同意提前接她过去。4月17日,上一单刚刚结束,次日新雇主就来接她。

如今,方红红在新雇主家负责一日三餐,打扫卫生,这些不属于月嫂的服务都是免费的,但她无所谓了,等新生命的降临后,就又有新一份收入流入自己的家庭。

如无意外,这单工作将持续到6月下旬,此后一个多月,方红红特地空出,没有接单。她希望届时疫情已经结束,自己就能回家给老人尽孝。医生说,公公虽然在化疗,但可能剩下的时间不多了。

要不是因为疫情,何志燕此次“下户”后也该回到老家了。

以往,即使前后两个订单只间隔五六天,她也会和其他月嫂姐妹回到老家,一是在别人家住久了,难免想家,二来也能放松一下。但这次,农村老家早早打来电话告诫她,上海疫情严重,千万不要回家,不然要隔离14天。她其实很想告诉他们:“做我们这行的很安全,因为接触的人真的很少。”

以前“下户”后,她还喜欢叫上姐妹们去唱歌。她必点的有两首,一首是《女人不是妖》,她感觉自己依然是个酷女人,另一首是《我赚钱了》,里面有句歌词是,“我赚钱啦赚钱啦,不知道怎么去花”,她想,这应该能给自己一个好兆头吧。

(文中受访者均为化名)