《山海经》因其展现出古代文明宏大、瑰丽、神秘的阐释与想象,成为近来颇受欢迎的话题。李瑾的文章试图说明《山海经》中对人性的高扬,先民通过超人间的生命移植,实现对“人”/自己的认知、把握和塑造。“人是人的目的,这是人最完美的状态。”这与后世儒家建立的道统是不同的。正如其号自呼的“虫”与凤皇、鸾鸟并无高下之别一样,《山海经》的魅力就在于其不“作”之“述”,代表了先民对自身及宇宙万物的思考,并进而孕育了朴素的、欣欣向荣的华夏文化的源头。

本文原载于《读书》2022年4期新刊,授权虎嗅转载,更多文章,可订阅购买《读书》杂志或关注微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),原标题《李瑾:其号自呼》,作者:李瑾,题图来自:视觉中国

查尔斯·西格尔谈到《奥德赛》时曾说:“这首史诗的特殊魅力,正是这样一种把我们带入迷人之境的方式。”显然,这也是《山海经》“想象中的境地”给我们带来的审美感受。

如果以凡尘男女都熟悉的环境去确定文本中的一切事物,误读便会不可避免地发生。也就是说,面对先民曾经生活的世界,我们不能简单地以当下/存在的目光断定有或无。若如是,一切难以解答的问题都可以取消了,当然,艺术或审美也就不存在了。

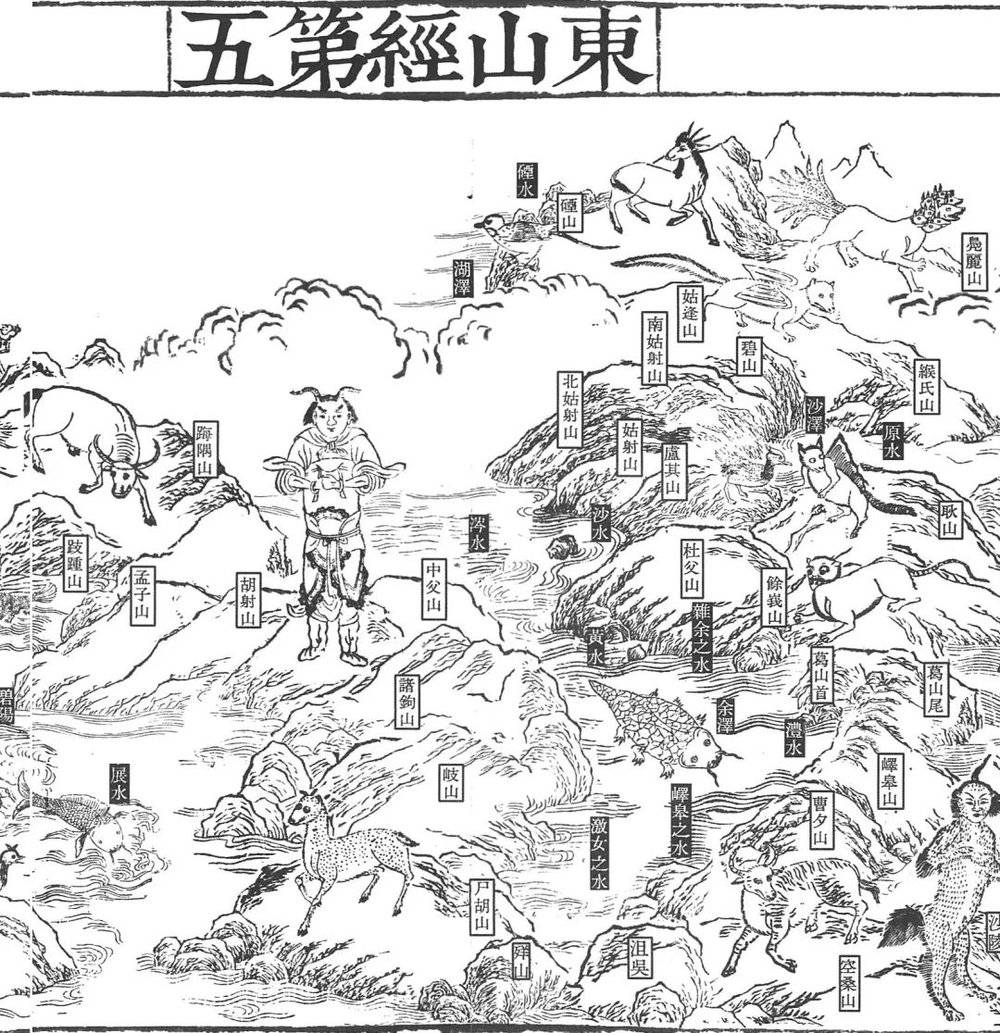

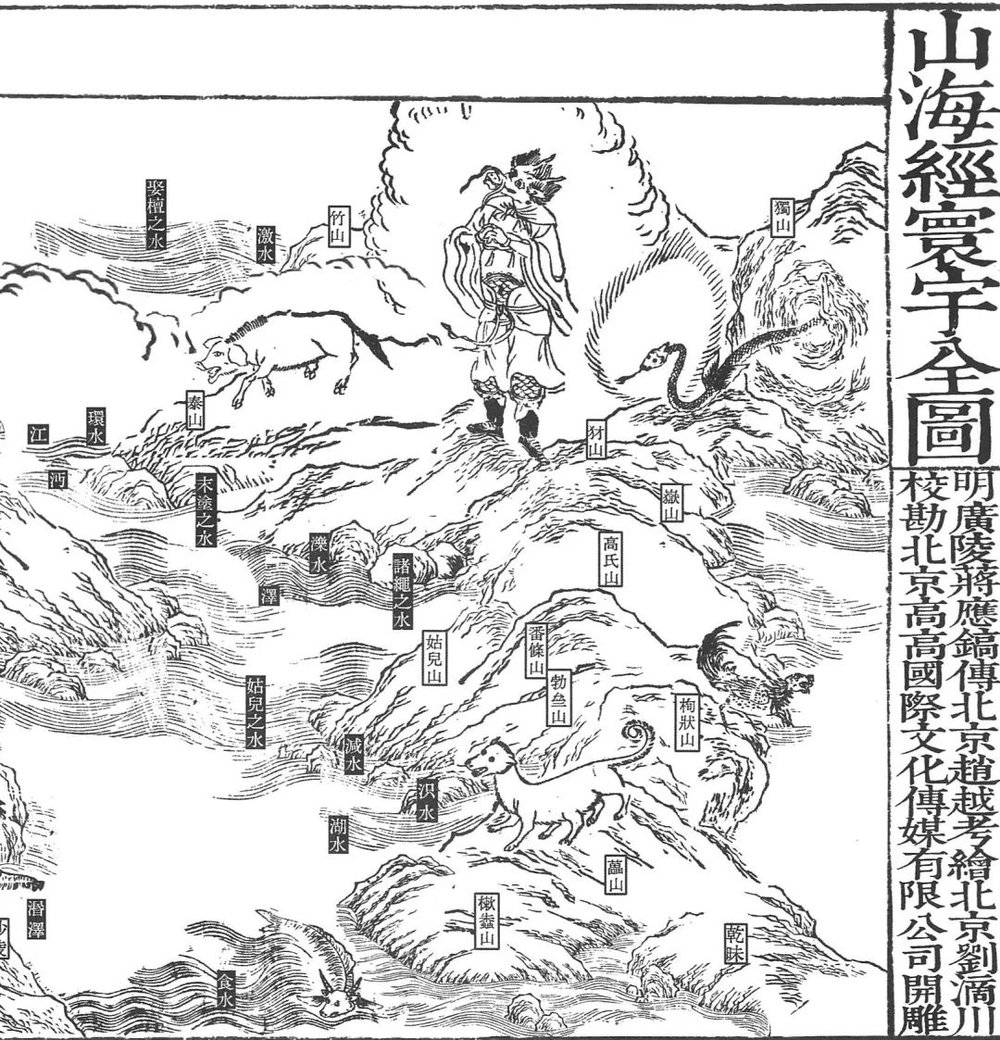

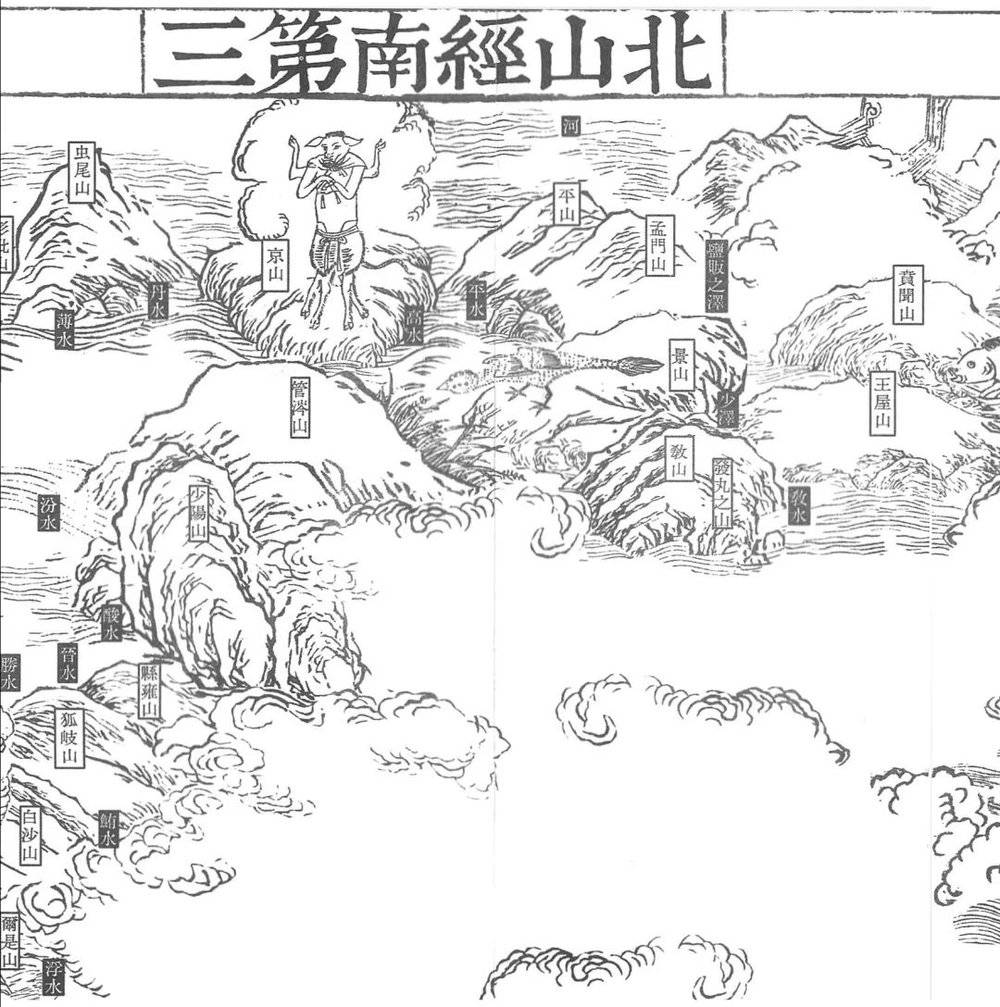

就文本而言,《山海经》包括《山经》《海经》两部分,甚至可进一步将《海经》细化为内经、外经和荒经。不论如何划分,《山经》《海经》之间存在着巨大的鸿沟,这一点毋庸置疑。

简单而言,前者以真实存在的山川为经纬构建了一个“祭祀世界”,后者则以幻想而来的神话为脉络提供了一个“图画世界”。由于《山经》《海经》已被“统一”在一起,我们首要的任务是将其当作一个精神/文化共同体而不是有意隔离两部分所拥有的共同之境。

在《山海经》中,整个“天下”是一个集合/系统,山水一体,时空不分,人、兽、神甚至动植物是可以来回穿梭/化生的,即如王柯所言:“人类世界,不是人类独自的家园,而是人类与天、地共存的空间;人类社会的历史,也就是人类与天、地共同度过的时间。”

也就是说,先民想象的“天下”不过是自己肉体所处、目力所及和精神感受的“自然”,亦即费尔巴哈在《宗教的本质》里讲的:“人的依赖感是宗教的基础;而这种依赖感的对象,亦即是人所依靠并且人也自己感觉到依靠的那个东西,本来不是别的,就是自然。自然是宗教最初的原始对象。”显然,先民视野中自然即人,人即自然,人的肉体、灵魂、思想观念都可以转化到动植物等自然物上。

不过,这并不意味着把自然物和自然力视作具有生命、意志及伟大能力的对象而加以崇拜就是一种宗教形式。因为,人本身即自然物,万物和人有着某种血缘关系,这是一种最初始的生命观。

这种生命观里面,日、月是生育出来的,《大荒南经》云:“南海之外,甘水之间,有羲和之国,有女子名曰羲和,方日浴于甘渊。羲和者,帝俊之妻,生十日。”《大荒西经》云:“有人反臂,名曰天虞。有女子方浴月,帝俊妻常羲,生月十有二,此始浴之。”人和植物一样是可以复生的,比如除了精卫、鼓、钦、颛顼借体而生,刑天、夏耕残体而生外,有借植物而生的帝女、夸父和蚩尤。

有意思的是,同为帝女,一个化生精卫鸟,一个则化生植物,据《中山经》:“又东二百里曰姑媱之山。帝女死焉,其名曰女尸,化为草,其叶胥成,其华黄,其实如菟丘,服之媚于人。”同时,还可以借助肇山、日月山等凭仗“上下于此,至于天”,昆仑山便作为人神之间的中转站而存在着。

上述借体而生的传说或现象是很值得留意的,中国传统哲学讲究“道生一,一生二,二生三,三生万物”,一气元始化二气阴阳,再得万物自生自化,无非因为万物生而具有阴阳和合而自生的道性,故而可通过借体实现“生”的转移和重启。在这个意义上,盘古也好,女娲也罢,都是自化而非他生而来,这是中国创世说独有的逻辑理路。

在文本里面,人、神、兽杂糅是一种普遍状态,既难找到一个纯粹的“人”,也难找到一个纯粹的神或兽,一切带有生命现象的物体都自赋了某种“灵”。

假若明了这一点,就能很好地理解文本中的神话形象了,他们往往在人、神、兽甚至草木之形体/形象中自由穿梭,看似怪诞、神奇,实际上是体现了人即“造物主”的观点,即先民通过超人间的生命移植实现对“人”/自己的认知、把握和塑造。先民的生殖崇拜中,人是主角,神、兽包括植物都是人的辅助体,《释名》曰:“山,产也。言产生万物。”而人,就是《山海经》最大、最直观的产生万物之“山”。

按照黑格尔的理解,作为东方国家的中国处在停滞状态,是由于缺乏对直接存在的突破。这里先不论“停滞”问题是否确切,可以断定的是“直接存在”恰恰是先民思想意识中最可宝贵之处,亦即他们并不崇尚神圣与人世之别,而是将神圣当作人世的一部分。

比如,《山海经》描述的神话世界超人间又在人间。《西山经》:“西南四百里,曰昆仑之丘,是实惟帝之下都。”《海内西经》:“海内昆仑之虚,在西北,帝之下都。昆仑之虚,方圆八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。面有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之,百神之所在。”经由昆仑山,人神建立起了双向联系。

也就是说,《山海经》描绘的神话世界中,人神是共存的,而非分裂的,人不需要进入先排斥自然再回归自然的哲学轨道,假如完全任由人神分离,则面临着个体的神化,即如笔者在《谭诗录:实然非实然之间》中所说的:“不得不悲哀地承认,个体的神化反而导致了个体的俗化,对神的抛弃反而导致了对另一个‘神’的迎合,矛盾、冲突、延宕、挣扎构成了精神生活的全部,我们追求的自然全部不见了,至于什么取代了自然,有时人类都得不出精准的结论。”

这样一来,便能够很好地理解《山海经》的精神脉络了,即人之外没有造物主,也没有自身之外的意志,这种自发的宇宙观展现的是生命、自由这些基本权利统一于人这个自然体上——自然意味着宇宙这个大的自然系统和人这个小的自然系统是和谐运转的,呈现为一种气之相生而不相克的状态。如此,人是人的目的,这是人最完美的状态。

由于人神不分,《山海经》的“观念”中就不存在忠奸善恶这种德性分疏。比如按《大荒北经》记载:“蚩尤作兵伐黄帝,黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙畜水。蚩尤请风伯雨师,纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃,雨止,遂杀蚩尤。魃不得复上,所居不雨。叔均言之帝,后置之赤水之北。叔均乃为田祖。魃时亡之,所欲逐之者,令曰:‘神北行!’先除水道,决通沟渎。”“禹湮洪水,杀相繇,其血腥臭,不可生谷;其地多水,不可居也。禹湮之,三仞三沮,乃以为池,群帝因是以为台。”

书中对这些战争或主角的描述不隐恶、不扬善,没有以正义与否的道德因素进行区分评价,其直观而血腥的写实性记录,表现出一种超然的以“事实”为依据的世界观。非但如此,无论战败的蚩尤还是被处死的鲧身上反而蕴含着慷慨豪迈的人性光辉。

以女性神话形象精卫和男性神话形象刑天为例,据《北山经》:“又北二百里,曰发鸠之山,其上多柘木。有鸟焉,其状如乌,文首、白喙、赤足,名曰精卫,其鸣自詨。是炎帝之少女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫。常衔西山之木石,以堙于东海。”又《海外西经》:“形天与帝至此争神,帝断其首,葬之常羊之山。乃以乳为目,以脐为口,操干戚以舞。”

文本中,精卫和刑天一个是溺亡者,一个是失败者,但他们魂魄不灭,依旧以“生”的形式向毁灭自己的“敌人”亮剑,显然,二神背后折射出的是先民借助神话完成对个人命运的塑造。也就是说,在这些神话形象身上,所谓生生死死都不过是“生”的追问和延续,以及向往“生”的强大意志。

毫无疑问,《山海经》中有男权主义/权力谱系的影子,谱系中最大者三,即黄帝、炎帝和帝俊,而影响最大、出现较多的是作为天帝兼人间王形象的黄帝。如仔细推究《山海经》,文本对黄帝的记载确实建立了“父”为中心的权力谱系。《海内经》云:“流沙之东,黑水之西,有朝云之国、司彘之国。黄帝妻雷祖,生昌意;昌意降处若水,生韩流;韩流取淖子日阿女,生帝颛项。”这种谱系在《大荒北经》《大荒东经》《大荒西经》《海外西经》等处均有记载。

事实上,谱系并不是《山海经》强调的重点,但我们能够留意的是,黄帝和书中影子般存在的“天”/“帝”一样,具有征杀和管控世间万物的记录和资格。但是,即便如此,他连同治水英雄兼“杀相繇”而致“其血腥臭,不可生谷”的禹都没有被置一字之褒贬,而是完全按照旁观者的身份书写的——这显然和后世刻意拔高黄帝的德性、贬低对手的非正义是完全相异的。

我们常将“绝地天通”视作政治或文化史的一个重大事件,《大荒西经》中出现了这个事件的雏形:“大荒之中,有山名日月山,天枢也。吴姖天门,日月所入。有神,人面无臂,两足反属于头山,名曰嘘。颛顼生老童,老童生重及黎。帝令重献上天,令黎邛下地。下地是生噎,处于西极,以行日月星辰之行次。”按此叙述,“绝地天通”这个概念尚未提炼出来,只是明确了涉及该事件的颛顼、重、黎三个人物,并指出下地者“以行日月星辰之行次”。

也就是说,按照文本记载,这不过是一个分掌时历的神话,但到了《尚书·吕刑》则与政治/权力挂钩了:“王曰:若古有训,蚩尤惟始作乱,罔中于信,以覆诅盟。哀矜庶戮之不辜,报虐以威,遏绝苗民,无世在下;乃命重、黎绝地天通,罔有降格。”孔传:“重即羲,黎即和。尧命羲和世掌天地四时之官,使人神不扰,各得其序,是谓绝地天通。言天神无有降地,地祇不至于天,明不相干。”

《山海经》并未明言“绝地天通”的目的,而根据后世典籍演绎,由于蚩尤作乱,苗民不服,“罔中于信,以覆诅盟”,为了巩固政权和疆界,颛顼实行“绝地天通”,而执行“绝地天通”的重、黎,即尧舜时代的天文历法官“羲和”,目的是由天文历法官“世掌天地四时之官,使人神不扰,各得其序”。

《史记·历书》和孔传的说法如出一辙:“少暤氏之衰也,九黎乱德,民神杂扰。颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,无相侵渎。尧复遂重黎之后,而立羲和之官,明时正度。年耆禅舜,申戒文祖云:‘天之历数在尔躬。’舜亦以命禹。由是观之,王者所重也。”

如此一来,重、黎绝地天通之前的“夫人作享,家为巫史”民神任意沟通的自然/自由状态被终结。蔡沈注《尚书·吕刑》时曾说:“当三苗昏虐,民之得罪者莫知其端,无所控诉,相与听于神,祭非其鬼,天地人神之典杂糅渎乱,此妖诞之所以兴,人心之所以不正也。”在他看来,“绝地天通”的结果是“天子然后祭天地,诸侯然后祭山川;高卑上下,各有分限”。

很显然,“绝地天通”实际是一次成功的政治改革,重司天、黎司地,地天相隔、人神异界,故而张光直指出:“通天的巫术,成为统治者的专利,也就是统治者施行统治的工具。‘天’是智识的源泉,因此通天的人是先知先觉的,拥有统治人间的智慧与权利。……占有通达祖神意旨手段的便有统治的资格。统治阶级也可以叫作通天阶级,包括有通天本事的巫觋与拥有巫觋亦即拥有通天手段的王帝。事实上,王本身即常是巫。”

“绝地天通”之后,看待先民世界的眼光被完全定格。比如黄帝,按《史记·五帝本纪》:“黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕。”因“诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征”,“轩辕乃习用干戈,以征不享”,经阪泉之战、涿鹿之战,击败炎帝与蚩尤,“诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝”。

在司马迁的思想意识中,中国史是自黄帝开始的,这是一个虽有着神话元素却是人间王的统一者的形象,其诉诸暴力,目的是为了百姓利益;虽更神农氏,起因是受拥戴而为。黄帝王天下后,“披山通道,未尝宁居”,并开始大规模巡守:“东至于海,登丸山,及岱宗。西至于空桐,登鸡头。南至于江,登熊、湘。北逐荤粥,合符釜山。而邑于涿鹿之阿。”

巡守的目的,一则征讨,一则将政治蓝图推而广之,最终目的无非是宣扬天下共主的形象,《礼记·王制》的说法可谓切中要害:“天子五年一巡守。岁二月东巡守,至于岱宗,柴而望祀山川。觐诸侯,问百年者,就见之。命大师陈诗,以观民风。命市纳贾,以观民之所好恶、志淫好辟。命典礼,考时月,定日,同律、礼乐、制度、衣服,正之。山川神有不举者为不敬,不敬者君削以地。宗庙有不顺者为不孝,不孝者君绌以爵。变礼易乐者为不从,不从者君流。革制度衣服者为畔,畔者君讨。有功德于民者,加地进律。五月南巡守,至于南岳,如东巡守之礼。八月西巡守,至于西岳,如南巡守之礼。十有一月北巡守,至于北岳,如西巡守之礼。归假于祖、祢,用特。”

显然,上述所引,都指向儒家化了的黄帝。而《山海经》中对黄帝的记载明显和后世人为拔高黄帝的德性、贬低对手的非正义是不同的,即黄帝在《山海经》以后的形象,完全是早期政治实践中的一种虚构和想象。当然,不可否认如下价值指向:黄帝被构建为中华民族先祖的过程,是华夏人民着力寻求大一统的过程。

还需要指出的是,《山海经》对待黄帝的态度和对待海荒之国的态度是一致的,文本内尚未出现系统的“四夷”观念,而海荒之国也只是空间化的表达而没有被“政治化”—它们只在相貌和习俗上有较大差异,亦即方位的不同并不代表开化程度存在差异,至多出现《海外东经》其民“衣冠带剑”“好让不争”和《大荒东经》“其人衣冠带剑”的君子之国,而没有内服、外服的“中心—边远”概念。

当《周礼·地官·大司徒》“日至之景,尺有五寸,谓之地中,天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阴阳之所和也。然则百物阜安,乃建王国焉,制其畿方千里而封树之”的观念被构建出来,海荒之国才被区分出中国与四夷的对立,代表人的天子才进入了被神化/俗化的格局,血缘关系再也无法涵盖“天下”之政治秩序。

这种话语方式的改变不仅来源于个人私心或知识性偏见,还来源于国家和社会——一种政治性或意识形态构建的需要。可以对比英国历史学家巴特菲尔德在一九三一年出版的小册子《辉格党式的历史阐释》的理念:“历史学家”大都具有这样的倾向,即站在新教徒与辉格党的立场上写作,只要是成功的革命就去赞扬,强调过去的某些进步原则,以及编造出一个修正当今的叙述。

《论语·述而第七》云:“子曰:‘述而不作,信而好古,窃比于我老彭。’”显而易见,《山海经》之文本仅仅停留在最可宝贵的“述”上,而没有倾向于“圣人使自然世界的文理得以兴起,将之引入人世”(普鸣:《作与不作:早期中国对创新与技艺问题的论辩》)的“作”。

也就是说,胜利者如黄帝、禹身上沾满的鲜血没有被抹掉,失败者蚩尤、鲧还表现为血缘和精神不死——无论胜败与否一样都显露出一种高尚的英雄主义情结和视死如归的浩然正气,即便他们“敌我”泾渭分明,但在维护部落或自身利益/命运时也都表现出浩荡的责任感——此外,精卫、刑天和夏耕之死亦不死,他们也通过化生展现了不向命/势妥协的精神力量。

正是这些不带褒贬却自怀生机的神话形象,代表了先民对自身及宇宙万物的思考,并进而孕育了朴素的、欣欣向荣的华夏文化的源头。

有意思的是,《山海经》中多次出现“其名自号”的“虫”,虫者,按《说文解字》:“物之微细,或行,或毛,或蠃,或介,或鳞,以虫为象。凡虫之属皆从虫。”据《南山经》:“东五百里曰祷过之山,……有鸟焉,其状如,而白首三足人面,其名曰瞿如,其鸣自号也。”“又东四百里曰令丘之山。……有鸟焉,其状如枭,人面四目而有耳,其名曰,其鸣自号也。”

《山海经》中,另有其名自叫、自呼、自詨的“虫”凡二十七处,这些“虫”和文本中总共六见的“自歌自舞”的凤皇、鸾鸟一样,没有高下尊卑之分,皆属于自然界中最单纯的叫声,也是一种文明对“原始图腾”最粗粝的呼唤——这种不“作”之“述”才是潜藏在《山海经》中的“真”和“实”,才是我们必须珍视的历史表达和记述方式。

* 文中图片均由作者提供

本文来自微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),作者:李瑾