本文来自微信公众号:公路商店 (ID:zailushangzazhi),作者:地图公司,题图来自:Unsplash

“它看起来比照片里高太多了。” 我和我的朋友站在一座像是由巨型水泥积木摞成的怪异建筑脚下,努力维持着仰头的姿势。

为了亲自看一眼这栋粗野主义建筑中的名楼,我坐了14个小时的飞机,径直略过所有东亚人熟知的西欧旅游胜地,一头扎进斯大林的祖国——格鲁吉亚的首都第比利斯。

1975年,这里还是座苏联城市时,建筑师怀着那个时代对宇宙和未来特有的热情想象,把一个政府交通部门的办公楼设计成了太空城的样子,也就是我们眼前这头半身悬空、倚山而立的水泥巨兽。

面对我狂热的感叹,我们的当地向导大卫无动于衷。“是吗?”他礼貌地回应着,双手插在羽绒服口袋里,一只脚无意识地搓动着地上的沙土。

毕竟,第比利斯最不缺的就是惊人的风景。在每一个没有伫立着千年东正教堂或百年传统住宅的山崖上,苏联时代天马行空的建筑理念肆意展开实验,彻底改造了这里的城市景观。

图片来源:笔者

不过,关于“该如何处理这些蛮横而奇特的苏联遗产”的问题,格鲁吉亚政府好像有一点茫然。

至少在第比利斯已经废弃的前考古博物馆——一座典型的苏联风味建筑面前,我是这么想的。

它孤零零地立在城市外围一个无人问津、荒草丛生的山丘上,同样孤单的看门人在这儿喂养了十几只瘦高的野狗。

当我们靠近通向博物馆的台阶时,它们正背对着原始部落神殿般的水泥建筑,成群结队地在山坡上徘徊,其中一些狂吠着朝我们跑来,被大卫大声赶走,只剩一只还懒洋洋地躺在原地。

考古博物馆所在的山丘

考古博物馆所在的山丘

图片来源:笔者

这座建筑的境遇其实不难理解。

格鲁吉亚还是一个王国时曾被俄罗斯帝国吞并,一场布尔什维克政变让它重新获得了独立,仅仅三年后,苏联就占领了它。

90年代苏联解体,格鲁吉亚逐渐走上亲西方道路,与俄罗斯的矛盾则日益加深。2008年,俄罗斯以格鲁吉亚境内的分裂运动为契机出兵,支持想要独立的两个地区——南奥塞梯和阿布哈兹——与格鲁吉亚政府军开战。

成了很多废墟摄影作品的诞生地

摄影师 上:James Kerwin

下:Justyna Mielnikiewic

如果替换掉地名与时间,这段话也能完美地描述俄罗斯与乌克兰今日冲突的来龙去脉。怪不得格鲁吉亚总统前阵子特意表达了对乌克兰状况的关切。

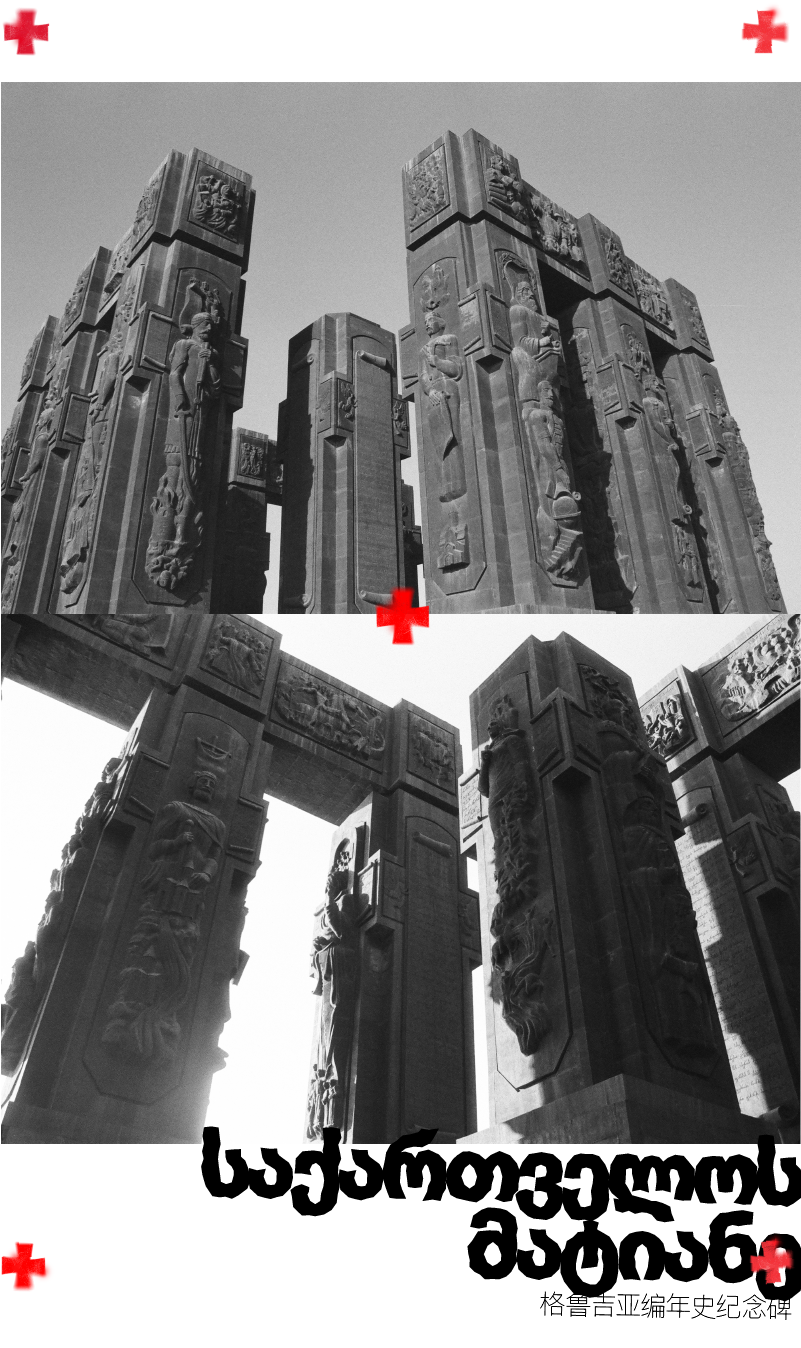

不知道是不是因为这样的历史,我没在格鲁吉亚编年史纪念碑附近看见一个当地游客。

纪念碑上的浮雕刻画了重要的基督教故事和格鲁吉亚统治者的形象。根据大卫的说法,对很多格鲁吉亚人来说,这种横空出世的苏联风格用粗暴的几何体与灰突突的材料劫持了格鲁吉亚民族的漫长历史。

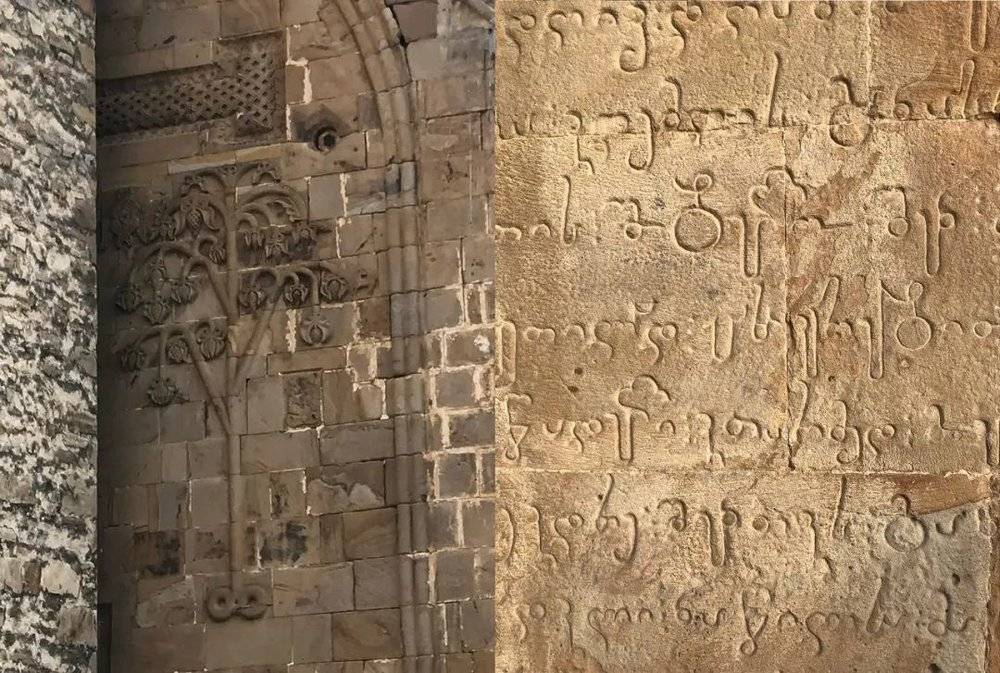

他们有世界上已知最古老的葡萄酒酿造遗址和能追溯到4世纪的东正教传统,可我这样的讨厌游客对此一无所知。

青铜色的高大的石柱正对我发挥着苏联式纪念碑的典型功能:把面前的人裹挟进一股集体主义的飓风、让他融化于其中、感叹于自己的渺小。它也和其它苏联建筑一样,时常陷入一些无法掌控的尴尬局面,比如入口处那根白了半截的柱子。

“这根柱子是怎么回事?”我问大卫。“管理这儿的部门一开始想把两根都刷成白色,可是刷了一半发现不太好看,就这么晾在这儿了。”

纪念碑旁边,两个俄罗斯游客在聊天。大卫轻声对我说:“我不爱看到这些人在我们的国家乱晃。”

他的语气很无奈,毕竟这里的旅游业早就习惯了俄罗斯人的存在。第比利斯街边常见的旧书摊上总是摆满了古董俄语书来吸引俄罗斯游客,景区餐厅也常选择俄语而非英语翻译菜单,有些店家还主动用俄语来招揽我这个东亚面孔进去逛逛。

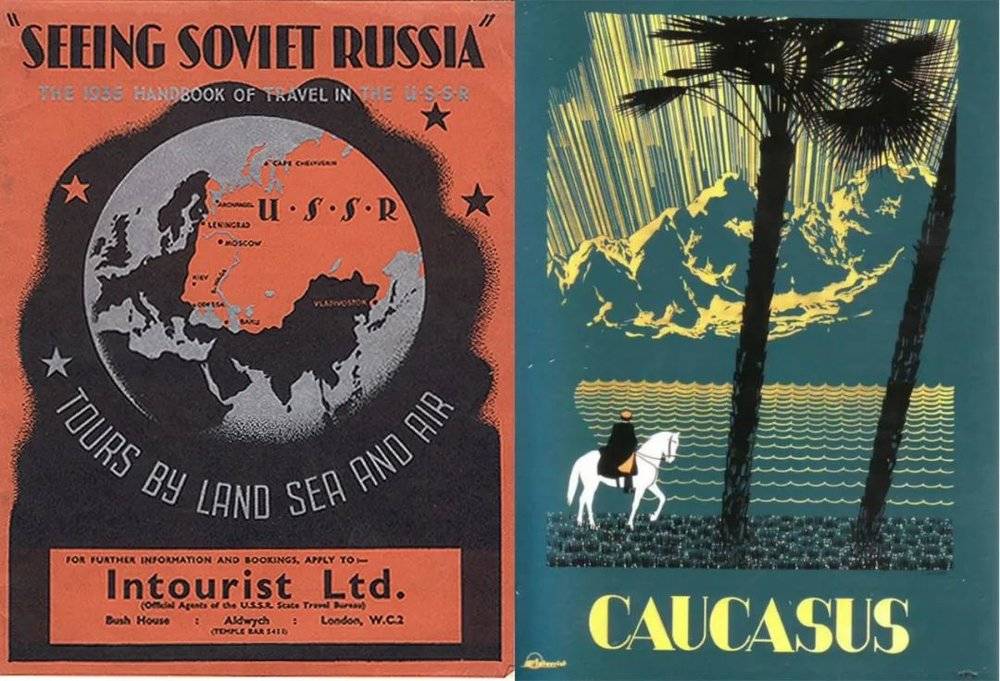

从苏联时代起,格鲁吉亚就是俄罗斯人忠爱的度假胜地了。

他们喜欢这里更温柔的气候、更丰茂的植被,还遍地都是能疗愈身心的硫磺温泉——浓郁的硫磺气味不受人造建筑材料的封闭,渗透进第比利斯地铁站的每个角落,把车厢与乘客一并包裹在暧昧潮湿的空气中,一度搞得我思绪飘忽,好像误入了地球的胎盘。

南奥塞梯和阿布哈兹的战事刚发生时,这两个地区的难民取代俄罗斯游客涌入了第比利斯。他们占据了一座市中心的度假酒店和一座摇摇欲坠的底层悬空式楼房。前者现在与一家赌场和高级咖啡厅为邻,已经恢复到了原本的豪华模样,后者仍然是难民的聚居点。

大卫带我们绕到编年史纪念碑背后的观景台上,给我们指出了这栋大楼的位置。

图片来源:笔者

在它周围,苏联时代大批量修建的水泥方块楼背靠赤裸的连绵山脊,高耸的工厂烟囱穿插其间。

图片来源:笔者

别被格鲁吉亚人的幽默感和我的黑白胶卷蒙蔽。第比利斯有远远更悠闲的居民和更浓厚的生活气息。

说起来也怪,刚下飞机那天,我坐在驶向旅馆的出租车上,一度被脑子里一个不自觉升起的念头搞出了一身鸡皮疙瘩:这里太像我出生的东北,也太像我长大的北京。

图片来源:笔者

我忍不住想象,是不是在集体主义社会生活过的人都会从此拥有一种新的知觉,让他们的潜意识能通过最微妙的线索嗅探到自己的同类。

冬天隐约带着煤灰味的干燥空气,坦荡而冰凉的阳光,格局像集体食堂一样的简朴餐厅,五六层高的赫鲁晓夫楼排成的住宅区.....一面是这些细节从我记忆深处唤起的极端联结,一面是遥远的地理位置、奇特的粗野主义建筑刺激出的极端陌生, 让我在第比利斯时刻处于奇妙的眩晕中。

图片来源:笔者

这种眩晕在我拜访连廊公寓楼时达到了顶峰。

从远处看,它们和中国老小区里的密集住宅楼别无二致,只不过在高层处由一条空中钢铁走廊彼此连通,走廊出入口设有卖日用品的商店。

大楼的电梯看上去像是从苏联时代运作到了现在,四壁覆盖着深褐色的木质材料。大卫从口袋里掏出一个硬币,塞进电梯按键下方的缺口里。“我们得付钱才能上去。”他说。电梯沉闷地晃动了一下,开始上升。

“看到上面的对讲机了吗?”大卫指了指投币口旁边的那团圆孔,“这栋楼的一层有个看门的女人,如果你进了电梯却不知道怎么做,你会听到她的声音从这里传出来,告诉你把硬币扔进去。”

“她一整天都守在那儿吗?”我问。

“她已经在这儿好多年了。这栋楼刚建成的时候治安不好,他们就把她叫过来当看守。她以前是军队里的狙击手,没人敢惹她。”

我们到达了一个迷宫般的半废弃楼层,半圆形的阳台失去了玻璃的阻挡,风从裸露的水泥柱子中间穿堂而过,有个男人透过广播喇叭说话的声音传了过来。

我往下看,一辆顶上拴着大喇叭的浅绿色面包车正在楼下山坡的小道上缓慢地行进着。大卫说那是移动贩卖车,附近的居民要是听到了他们想买的东西,就会招呼它停下来。

中国也有类似的事物,比如“磨剪子嘞,戗菜刀”。

图片来源:笔者

我到第比利斯的时候正值圣诞节前夕,傍晚时分,人们总是拖家带口地到商场里散步,我经常混迹在他们中间,不想任何关于粗野主义苏联建筑的事。他们的样子同样让我想到在中国的生活,更何况那家商场的地下一层还开着一家货真价实的名创优品。

对此我已经不会大惊小怪了。第比利斯装着很多让中国人新奇的中国生意。

我与朋友在一家贴着祥云纹暗红墙纸、摆着类似红木家具的中国餐厅里吃过饭,穿着唐装的格鲁吉亚服务生指着菜单上的辣子鸡丁,用言简意赅的中文指引我们:“这个,好吃。”

更有意思的地方是商场门口的台阶。我喜欢溜达到那里,跟格鲁吉亚人一起坐着观看前方水泄不通的人行道。那儿的路灯之间悬挂着雪花和星星形状组成的彩灯网,底下一个接一个的地摊出售棉花糖和会跳舞的动物玩具。也有人穿着插满羽毛状装饰的彩色服装,演奏着不知哪里的传统音乐。

在这样的时间里 我会忘记自己在哪里。

他旁边不远处,路人们绕着一个树坑里的音响站成一圈,有个小男孩受到音乐感召,从人群中摇摇晃晃地走进圈里蹦跳起来。一个青年女孩很快加入,用一种摆动肩膀的动作配合着他的兴致。据大卫所说,这是北部高加索大山里少数民族的舞蹈。

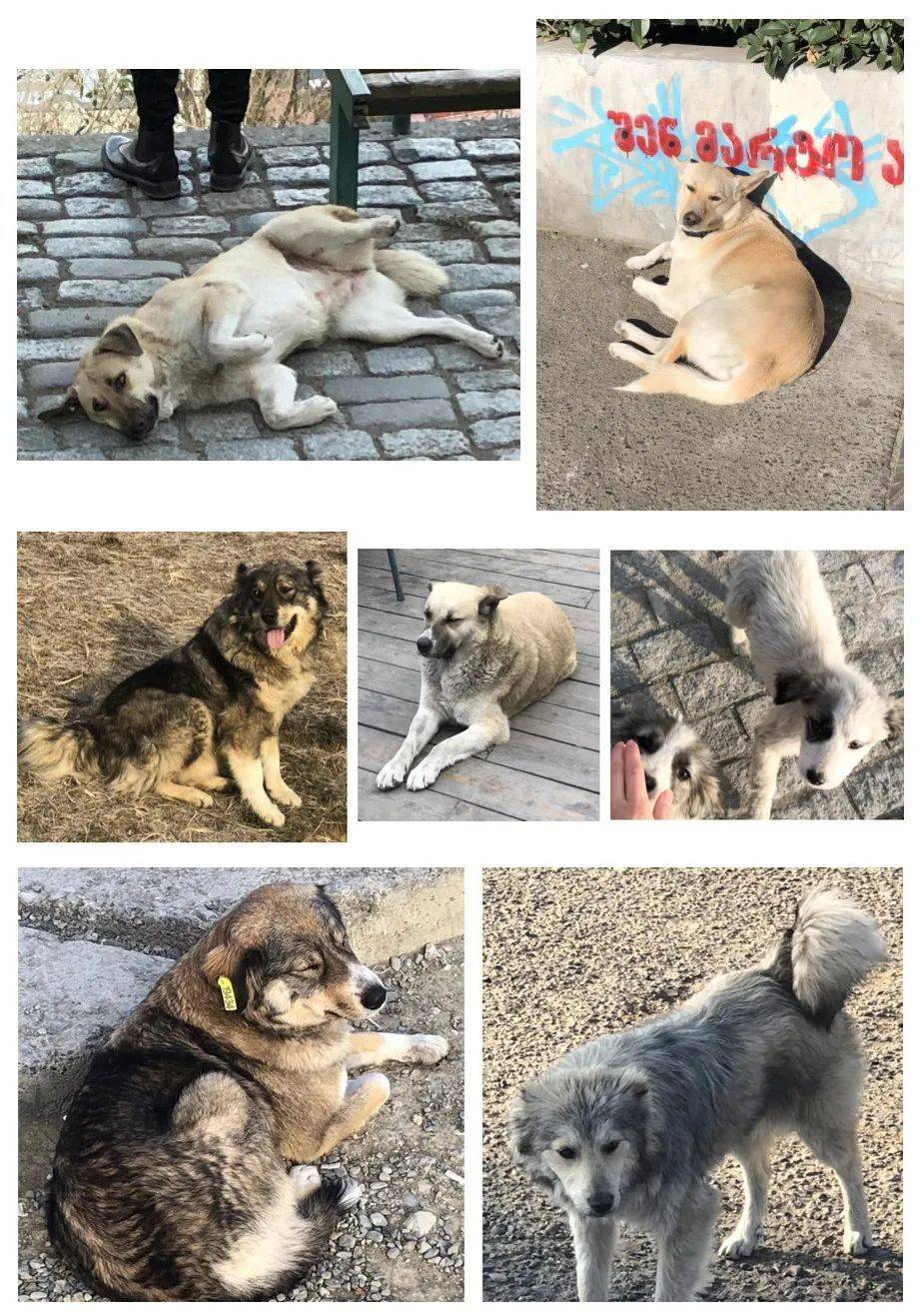

两只野狗也在旁边观察着这些看跳舞的人,时不时亲昵地扭打在一起。第比利斯有人在的地方就一定会有野狗。它们总是懒洋洋地趴在街道上阳光最强烈的地方,对行人不理不睬,耳朵上戴着的黄色小吊牌证明这只狗已经绝育且打了疫苗。

图片来源:笔者

我对东正教如此无知,不知道他们的圣诞节是1月7号,无意中把雪山一日游预订在了人家的假日。好在那天,我们的新导游带着灿烂的笑容尽职地出现了。她名叫塔木娜,在第比利斯的大学里读国际关系专业,像我见到的大多数格鲁吉亚人一样有一头浓密的黑色卷发。

白色的面包车带着我们沿出城方向飞驰。半路上,塔木娜不知道从哪掏出一个没有标签的绿色塑料饮料瓶,递给我们一人一只纸杯,在里面挨个倒满透明的无色液体。她说:“我们要为一会儿的行程做好准备。”

她给我们的是名叫Chacha的格鲁吉亚烈酒,酒精含量高达60%,正适合此程目的地:卡兹别克山上海拔两千多米的圣三一教堂。

图片来源:笔者

几杯Chacha下肚,我的脸皮底下好像膨胀起了一只温热的火球。我呆呆地看着车窗外,人生头一次见到了真正的雪山。

图片来源:笔者

在格鲁吉亚的传说里,普罗米修斯为凡人盗取火种之后,就是被拴在卡兹别克山顶日复一日被鹰啄食肝脏。

高加索的山脉寄托着人类对自然之力最诡谲的想象。它用对人类历史无动于衷的沉默,把原始的生存欲和苦涩的精神信仰一并容纳在自己古老的皱褶之中。

我想象着十四世纪那些无名东正教徒佝偻着身体从我们身边经过,朝只有狂风呼啸的荒芜山顶走去,一砖一瓦地搭建起圣三一教堂。

图片来源:笔者

一辆经过特殊改造的面包车带我们攀登上最后一段冰封的陡坡,把我们放到了教堂附近。我踏出车门,还没来得及多看一秒悬崖尽头那个孤单伫立的十字架,已经被暴风裹挟的雪粒砸得睁不开眼睛。

我用手套里冻僵的指尖摸索着身边的乱石,匍匐着爬上破碎的古老台阶,嘶吼着向塔木娜传达我被雪山气候震撼的心情。

推开教堂厚重的大门,静谧一瞬间降临在我身边。

摇曳的昏暗烛光映照着斑驳墙壁上大大小小的神像,特意在圣诞节前来的人们缓缓行走其间,对着各自面前的那一幅陷入私密的祷告时间。

与天主教堂里众人坐在台下一起听牧师布道不同,东正教徒通过神像与神交流。这些神也许在千百年间吸收了太多人的祈祷,眼神看上去也散发着平静的悲悯。

塔可夫斯基有一部关于他的电影

离开教堂不久后,我们到达了当天最后的目的地。

雪停了,chacha酒给予的醉意也已经消散殆尽 。我踏过阳光下白得刺眼的无边雪原,走向悬崖尽头的俄罗斯-格鲁吉亚友谊纪念碑。

18世纪,格鲁吉亚王国宣布效忠俄罗斯帝国以换取庇护,双方签下的条约正式开启了一段漫长而苦涩的历史纠葛:在此后不到一个世纪的时间里,格鲁吉亚失去了独立身份,皇室被废除、教堂被拆毁、学校被禁止教授格鲁吉亚语。

而苏联仍然称之为“友谊”,并在条约缔结的200周年修建了这座纪念碑,上面的瓷砖壁画在左右两边分别展示着格鲁吉亚与俄罗斯文明的代表元素,像一个不谙人类残酷历史的外星人在酒醉做过的梦。

我慢慢意识到,第比利斯的苏联建筑只有在时间中成为废墟后才能从它们的创造者手中解放出来,从人们那里获得真正的关注与联结 ;但第比利斯的生活却不同,它的生命力就在于正发生的此时此刻,可以供人尽情着迷。

在大多摄影师的镜头下,友谊纪念碑总是散发着遗世独立的悲情。现在,在四处合影的兴奋游客和一只在我朋友脸上乱舔一通的哈士奇幼犬背后,它重新回归了自己的本质:一个倚靠高加索壮观山景而立、涂着漂亮色彩的巨型水泥屏风。

下了雪山后,我与朋友在回城的路上睡得很熟。再睁开眼,窗外已经是第比利斯粉紫色的晚霞。傍晚刚刚降临,那些或是或不是苏联时代造就的异形建筑隐没在轻柔的黑暗里,只有层层叠叠的古老山崖勾勒出城市的轮廓。

面包车把我们放在繁忙的十字路口,司机和塔木娜与我们拥抱告别。我重新回到了第比利斯琐碎的日常里,人们在建筑工地的临时围栏外等待着公交车,我与朋友等待着回旅馆的Uber。

明天,我们还要到更远的地方去。

图片来源:笔者

本文来自微信公众号:公路商店 (ID:zailushangzazhi),作者:地图公司