本文来自微信公众号:出色WSJ中文版 (ID:WSJmagazinechina),撰文:吾嘶,编辑:Lyra,原文标题:《张勇:我镜头里的非洲人,还原多元,绝不渲染神秘》,头图来自受访者

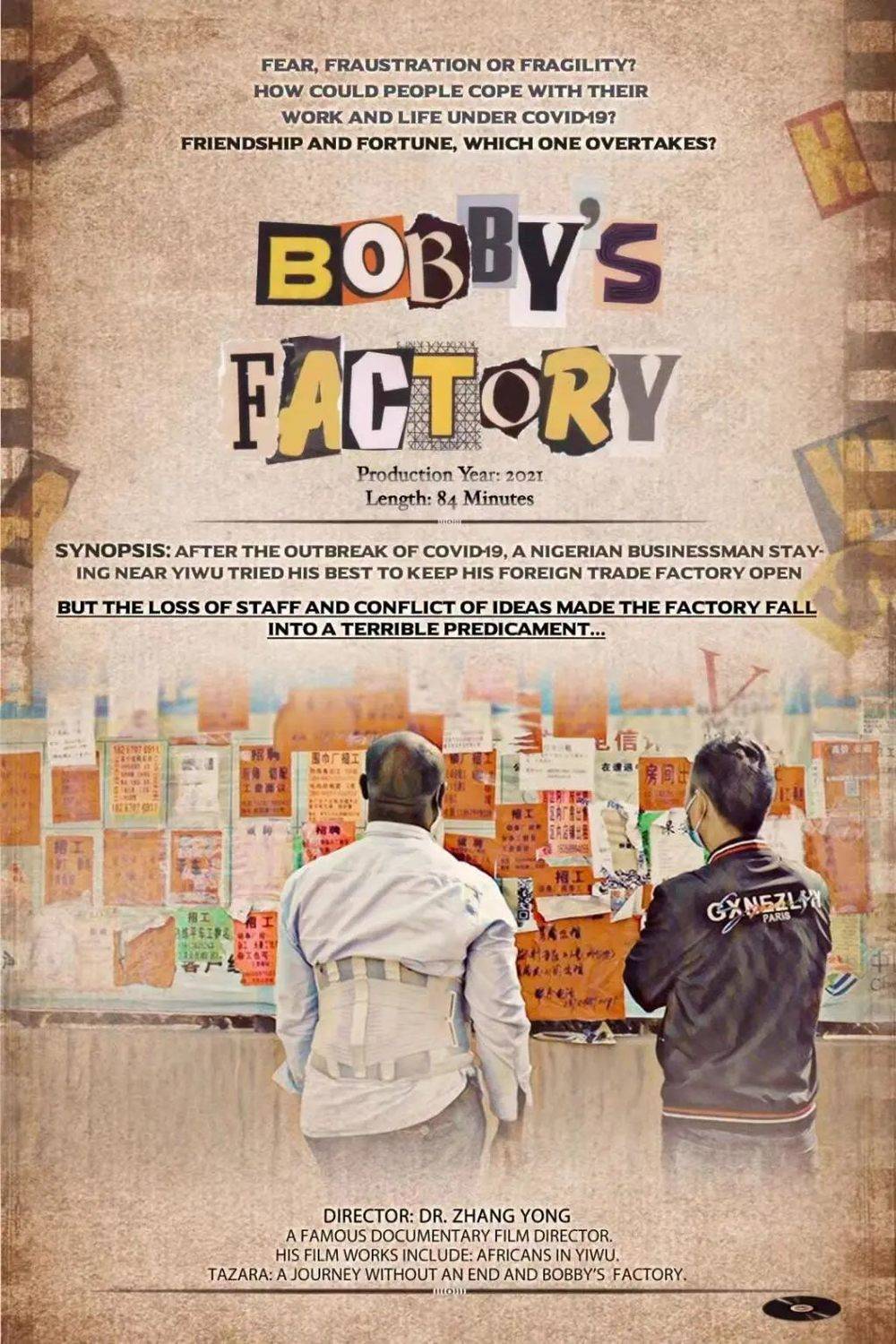

“来自尼日利亚的波比,和他的中国妻子在浙江金华附近开了一家化妆品工厂,产品主要销往西非。新冠疫情爆发后,员工流失、观念冲突、外贸受阻,工厂的运转陷入困难。为了扭转局面,波比做了种种努力……”

这是纪录片《波比的工厂》记述的故事,也是国内首部深入观察中非民间交往的作品,并获得影视人类学作品一等奖,被耶鲁大学永久收藏,该片在尼日利亚国家电视台(NTA)连续播出三周,这也是中国第一部在这个电视台连续多轮播出的影视作品。

2022 年 2 月 1 日至 2 月 3 日,该片的英文版在 ST SinoDrama 频道和四达时代新媒体 StarTimes ON 面向非洲观众首播。

《波比的工厂》的导演张勇,毕业于北京电影学院,现执教于浙江大学,是国内非洲影像文化的最早研究者和践行者之一;该片的摄影师之一张秘密,曾经是北京电影学院的一名保安,他一直热爱纪录片,曾执导了纪录片《潘家湾》。

从 2018 年开始拍摄到 2021 年成片,《波比的工厂》历时三年,其间,疫情中断了一切,但在另一个意义上也成为了纪录片叙述的某种语境。

“疫情期间,我们继续在波比的工厂拍摄。也因为前面两年的相处,所以这期间员工和老板之间的矛盾、员工之间的矛盾、波比和老婆的矛盾、以及这家小工厂所遭遇的特殊时期,都被我们用镜头捕捉了下来。”张勇说。

《WSJ.》:当初你是为何选择尼日利亚商人波比作为拍摄对象的?

张勇:波比其实最早出现在我 2015 年开始执导的系列纪录片《我从非洲来》,那时候他除了做贸易外,还经营着一家非洲餐馆,他在义乌的“非洲餐厅”受到很多来华工作的非洲人的喜爱,食物慰藉了他们的乡愁。

在后来的一次《我从非洲来》放映研讨活动中,这个尼日利亚中年男子波比在一群中非观众面前哭了,他说看完之后想起了自己的童年,想到了自己的奶奶。而且这次活动也让他改变了对我们这个拍摄团队的态度,最初以为就是跟其他媒体一样拍一下就走了,没当回事儿。从此我们成为了朋友。

2018 年,波比和中国妻子在浙江义乌附近开办了一家外销西非的化妆品工厂,我意识到这是一个有趣的转变,因为在我的研究视野中,非洲人在中国做外贸、中介生意的人很多,开办工厂的他是我见过的第一个。同时他本身也是一个有趣的人,笑起来非常有喜感,我老称他为“非洲陈佩斯”。所以当即决定继续跟拍。

《WSJ.》:从 2018 年开始拍摄到 2021 年成片,《波比的工厂》历时三年,这中间发生了什么?

张勇:作为一个纪录片创作者,首要的就是做长时间的田野调查,并且和采访对象交朋友。而田野调查就要求创作者 “参与当地人的生活,在一个有一个严格定义的空间和时间的范围内,体验人们的日常生活与思想境界,记录人的生活的方方面面”。

所以,从 2018 年 9 月我做完《重走坦赞铁路》后开始跟拍波比的工厂生活,一直持续到 2021 年 8 月。起初因为有学校的教学工作,所以常常是周末和摄影师、还有学生一起去拍,积攒了大量的日常生活素材。这一过程中我们也和很多员工成为了朋友,当时老板娘就开玩笑地跟我们团队说,除了上厕所和睡觉之外,其它的都可以拍摄。

《WSJ.》:疫情对于这部作品的拍摄有什么影响?

张勇:2019 年底 2020 年初,新冠疫情完全爆发之前,很多在中国的非洲人都回去过圣诞节了,而波比恰好留在中国和中国的家人一起过年,然后就经历了疫情。

那时候他们的化妆品工厂还没有完全进入正轨,但也不得不面对“中—非”供应链被打乱的外贸困境。这家工厂原本就是低端劳动密集型加工业的缩影,疫情出现后,有些矛盾被进一步激发出来。“中国上半场,全球下半场,外贸跑全场”,非洲老板、中国员工,不同肤色的人在一起品尝着时代巨变带来的阵痛。

疫情期间,我们在做好防护和符合防疫政策的前提下,继续在波比的工厂拍摄。也因为前面两年的相处,所以这期间员工和老板之间的矛盾、员工之间的矛盾、波比和老婆的矛盾、以及这家小工厂所遭遇的特殊时期,都被我们用镜头捕捉了下来。

《WSJ.》:《波比的工厂》其中一个摄影师是张秘密,他曾经是北京电影学院的一名保安,热爱并创作纪录片,他执导的纪录片《潘家湾》也曾入围 2020 年第四届西湖国际纪录片大会。你们是怎么合作起来的?

张勇:是的。我和张秘密是在电影学院读博期间认识的,那时候他的工作是保安,也在准备考导演系纪录片方向的研究生,我们一起打篮球、一起聊天,成为了很好的朋友。

疫情前张秘密在拍摄一所学校,疫情后全国的学校都改为线上教学,所以他恰好有时间,我就请他来帮忙。我看重他拍《潘家湾》的优点,认为他可以跟波比工厂里的工人打成一片。

我自己到工厂拍摄的时候,工人们老觉得我是老板波比的朋友,而张秘密以及我的学生更容易走进工人的生活,我们有所分工,所以成片有不少年轻工人的生活细节。

《WSJ.》:在北京电影学院读博时候,你就决定做有关非洲影像研究和纪录片创作了吗?

张勇:2012 年,我开始在北京电影学院读博。自己做研究的时候一直对文化地理学感兴趣,在当时的文化地理、媒介地理或电影版图中,非洲还是尚未被电影界关注的一片大陆,我没有看到一篇系统的由中国人写作的一部有关非洲电影的书或是学位论文。

2013 年,我到西雅图访学,跟随一位尼日利亚裔的学者,当时看了好多尼日利亚“诺莱坞”的电影,以及一些非洲作者电影。那时候我真正意识到在我的认知范畴大量与非洲有关的电影都是被西方主流框架所筛选的部分作品。

2014 年,读博期间我去南非给一位当地导演做助理,他当时在拍摄《华人在南非》。期间有幸找到一些影片和文献资料,完成了博士论文。

经过后来几年陆陆续续地实地调研,看到了非洲更多的现实,也发现了认知的巨大鸿沟,意识到论文的力量是有限的,所以就开始想是否可以通过创作纪录片的方式,搭建起一座沟通和理解的桥梁,让更多中国人了解非洲、也让更多非洲人了解中国,就这样走上了非洲纪录片创作这条路。

《WSJ.》:如果从 2012 年读博算起,到今年正好十年,这期间你对非洲的印象有哪些变化?

张勇:非洲圈经常说,“没去非洲怕非洲、去了非洲爱非洲、离开非洲想非洲”,我自己也是一个这样的认知过程。

没去非洲之前,对它一方面是畏惧。因为从小接收到的有关非洲的信息,尤其很多影视中无数次渲染的血腥、暴力、贫穷、艾滋病等等,都会让人生畏;另一方面又充满着对非洲的浪漫想象,比如想去非洲看动物大迁徙、走进原始森林、大草原等等。

我想作为一个国别电影研究者,如果没有去过那个地方,是不深入的、不接地气的,做研究不能只停留在想象中、书斋里,要用脚步丈量大地。

到了非洲后我也吃过一些苦,比如晒得很黑、吃不惯食物等,但非洲给我提供了很多不同的生命体验、创作灵感。在非洲的很多时刻,我会想起那些古代诗人在饱览山川大地的时刻即兴创作,我也有同感。非洲的山川大地、自然风光、风土人情,都会成为特别的体验。

我挺爱惜这样的生命体验,所以一次次去非洲。

《WSJ.》:从 2014 年第一次去南非算起,为拍摄和研究,你一共去过几次非洲?

张勇:我去过非洲 9 个国家了,次数的话应该超过 10 次,由于拍摄纪录片《重走坦赞铁路》,坦桑尼亚、赞比亚这两个国家去得多一点。去非洲的次数越多,就越想再去。我自己的理想是走遍非洲,比如一年去两个国家,寒假一个、暑假一个,但因为疫情这个节奏就耽误下来了。

很多人误以为非洲是一个国家,是铁板一块,其实它有 50 多个国家,每个国家都有不同的政治、经济、文化面向,非洲其实也是一个多元的复杂的区域,那里既有跟我们一样的常态生活,也有贫穷落后、血腥暴力的部分,但我们一定得认识到它的多元性,而非单向度,这样才是理性的公民、理性的社会。

《WSJ.》:我自己曾有一次到埃及的旅行经历,从开罗到红海的路上,旅游公司给安排了几个架着机枪的军人护航。在拍摄之中,你有没有类似的经历?

张勇:我们在拍摄《重走坦赞铁路》时,有两个场景为了拍摄安全请了两个保安为我们保驾护航,因为听说之前有拍摄团队在那里被抢了摄影设备。还有一次在尼日利亚参加活动,当地的朋友晚上接到我们之后,请了当地的安保团队拿着枪在前面开路。这是我仅有的与安全有关的经历,我所去过的非洲国家,大部分地区,尤其是农村地区、偏远地区,民风还是很淳朴的,治安也很好。

《WSJ.》:除了作为纪录片导演外,你还是非洲电影的研究专家,我们很多人其实对非洲本土的影视情况并不了解,能否简单介绍一下?

张勇:非洲电影近十年其实有很大的发展,其中以尼日利亚的“诺莱坞”为代表,他们瞄准本土电影市场,逐步为非洲其他国家效仿。即便还存在电影工业基础不足、本土市场被外片主导、地域发展不平衡的现象,但其日渐形成的“非莱坞”已经开始越来越多关注反恐题材、移民题材,开始反思动荡的历史,女性意识也日益觉醒。

比如尼日利亚浪漫喜剧电影《婚礼聚会》在 2016 年一经上映就大受欢迎,获得了约 1150 万美元的票房成绩。2017 年上映的《婚礼聚会 2:目的地迪拜》(The Wedding Party 2: Destination Dubai),上映首周末赢得了约 7330 万奈拉(约合 202000 美元),创下了“诺莱坞”电影的本土票房新纪录,并成功击败了《星球大战:最后的绝地武士》(Star Wars: The Last Jedi)在尼日利亚市场的票房成绩,这也是第一部在非洲大陆之外取景拍摄的尼日利亚电影。

不管是“发出非洲人自己的声音”,还是在类型创作上“向美国黑人电影学习”,非洲人都要拍摄自己的电影,也要自己拍摄电影,不然话语权永远会被外部所垄断。

《WSJ.》:作为国内非洲影像的资深研究者,同时平常也多与年轻人接触,你如何看待 90 后以及 00 后的非洲印象?

张勇:现在的 90 后和 00 后其实有更多渠道可以了解非洲,比如抖音、快手等短视频平台,不仅有自媒体号在非洲拍摄自己的日常生活,也有非洲人展示自己的中国的日常生活,但也需要警惕信息化、数字化可能会造成另一种刻板印象的固化。

比如之前有人找一群非洲小孩录制生日祝福、生意兴隆等视频,有人专门做这个生意,你付 200 块钱下单就可以收到这种视频,我觉得这样特别不好。

我自己在做一个有关 90 后中非青年交流的纪录片项目——《90 后的中非情缘》,让青年人讲述青年的故事,导演团队、拍摄对象均为中非青年人。每集会挑选一个中国 90 后与一个非洲 90 后作为主要人物,讲述他们彼此交流合作的故事。

《WSJ.》:为什么想到要记录这个故事?

张勇:我觉得跟我自己经历有关系,在非洲调研的时候我发现大量年轻人在国内或许刚出道或者在基层,而到非洲之后是独挡一面,工作一两年后,就可以带团队了。相比我们 80 后、90 后的语言交往能力强、视野也更开阔,是更为全球化的一代。

其实不论作为学者还是导演,最重要的其实是生产知识,锻造新知,也就是说你有没有通过自身努力提供一些新的认知和视角,在新的认知体系中看到非洲也有值得了解、值得学习的一面,基于此,我们这两年也在和非洲那边团队联合摄制《我到非洲去》的故事。

我相信随着认识的深入,我们的观念都会变化的,回想我自己第一次去非洲的时候,刚坐上飞机看到黑皮肤的空姐微笑服务,一口白牙特别温暖,那一刻所有的恐惧都没了。

本文来自微信公众号:出色WSJ中文版 (ID:WSJmagazinechina),撰文:吾嘶,编辑:Lyra