本文来自微信公众号:一览扶桑(ID:sjcff2016),作者:姜建强,题图来自:《哆啦A梦》剧照

一场疫情,暴露了日本数字化的短板。这种短板的深刻化超乎我们的想象。

比如在数字化发达的国家,传真机早已退出历史舞台,而日本人则在疫情初期,每天用发传真的形式来统计感染者人数,让人大吃一惊。

比如疫情期间日本公司居家办公率低的一个原因,就是若不去公司,就无法在各类文书材料上盖章走流程。无法盖章,公司就不能正常运转。

再比如从中央到地方的各类行政手续中,日本人可以进行网络申请的只有12%。很多手续都需要人到场填写各种纸质文书。当然还有购物时现金支付占主流,网上购物普及率还不高等。

对此有日本学者说,日本在数字化方面落后世界至少20年。

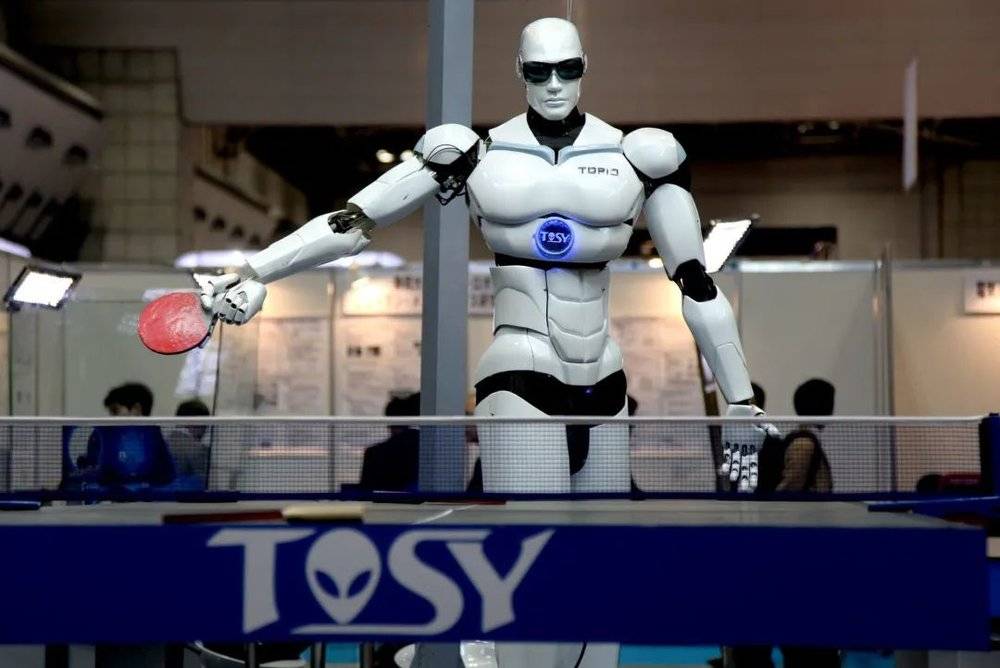

一般而言,数字化落后的国家,人工智能领域也必然是落后的。因为数字化的背后,需要用高科技的AI来支撑。但日本的问题似乎正好相反:数字化落后,人工智能先进。日本是当今世界上首屈一指的机器人大国。这种强势首先表现在全球顶尖10大机器人公司,日本占据了半壁江山。

如制造机器人系列产品多达240种的FANUC(发那科)公司、创立于1928年的NACHI(那智)公司、工业机器人达到全球顶尖水准的川崎公司、领跑全球机器人行业的精工爱普生公司、全球机器人销量第一的安川公司。

日本除了在工业机器人领域亮眼之外,仿真机器人领域也同样处于世界领先地位。如有“仿真机器人之父”之称的加藤一郎教授,早在1967年就研发出了橡胶人造肌肉机器人。此后,日本在这一领域独霸世界半个世纪之久。

而日本本田公司研发的能够独立行走的Asimo(阿西莫)机器人,在2000年首次亮相,震惊了世界。这是世界上第一个人型自律二足步行的机器人,预示了任何可能性的发生。之后2006年的第2代到2011年的第3代,Asimo同时可以和3人对话,并能够完成倒水、托盘等基本动作。Asimo至今还被视为全球最先进的人形机器人。

2014年,由软银集团研发的Pepper仿真机器人,成为“全球首台具有人类感情的机器人”,在AI领域同样具有里程碑意义。也是在2014年,大阪大学教授、日本机器人科学家石黑浩与黑衣仿真美女展开一场世纪对话。石黑浩问:“你有心灵吗?你有思想吗?”仿真美女答:“我没有心脏,但是我有一个非常强大的大脑。” 话语非常温婉动人。

本田公司研发的Asimo机器人

本田公司研发的Asimo机器人

日本之所以能成为机器人大国,一个主要的原因恐怕就是他们始终将机器人研发视为文化问题。这其实就创造了一种我们感觉比较陌生的“另类现代性”。这种现代性将人类价值纳入所有机器人的生产中,从而使机器人制造者们认识到,技术需要嵌入合适自己的文化与社会结构,并得到文化与社会结构的支撑。

从文化传统上看,日本这个国家对机器人非但没有抵触,反而极为喜欢,这显然与本土的神道教有关。万物有灵论的一个逻辑思路就是,灵魂或神明并非只存于人的体内,还存于世界万物之内部。这就是日本人谓之的“八百万神”。所以日本人也为机器狗或机器猫举办葬礼,虽然常人难以理解,但在他们看来,世界上所有的东西都是融合在一起的。人类、优越的生物和周围的世界,这之间并无绝对区别。机器人若能表现出类人行为或类人思维,表明其体内也存有神明。

日本京都的高台寺,寺院里有一位特殊的和尚,每天对着观光客念其心经:“色就是空,空就是色”。它就是机器人“マインダー”(心智)。手臂,头颈,脸部采用仿真皮肤,身体则为线路缠绕的机甲身。机器人也能念经成佛?听听这款和尚机器人的主设计师、大阪大学教授小川浩平如是说:“对于日本人来说,我们总能看到居于事物内部的神明。”

其实早在江户时代,当时的工匠就在制作一些机械娃娃(端茶偶人)在木偶剧中做出为客人上茶动作。明治时期,玩具制作商田中重久发明了“射箭童子”的人形机器人。“机器人”这个名词在1921年刚出现,日本就在1928年举办了第一届现代机器人展。

日本人对人机关系的一个基本思考是:既然是人把机器人带到了这个世界,那么人有义务让机器人和人类一样,怀有情感,能够思考和感知。为此他们从来不惧怕机器人的暴力问题,也不相信机器人会杀人。如若机器人杀人了,最终也是人的问题而不是机器人的问题。人,才是这个世界的问题的问题。

这种多神论的思路,显然与西方一神教的思考回路不同。在基督教世界,人是神的杰作,具有不可撼动的唯一性。神虽然允许人在神的面前发挥想象力,但有一个限定,不能制造出比人还要厉害的“人”。如是这样,则是对神的初心的一个反叛,更是人对神的忠诚心的一个亵渎。这是一方面。

另一方面是西方人对机器人抱有先天的恐惧。这种恐惧来自于机器人在记忆上、力量上、速度上、甚至在思考力上都赢过了人类。赢过,就有取代的意思。一旦取代人类,机器人就会剥夺人的工作机会。而人一旦失去工作,就会成为社会系统的负担。而要消除这些负担,统治人类的少数精英们或许就会动用残暴手段,直接消灭人类的大部分。

这种情绪最早可以追溯到工业革命初期,当时英国的大批卢德主义者,憎恨人类文明突然冒出的大机器,抢夺了他们的劳动,于是就用铁锤将工厂里的织袜机和织布机砸碎。当代西方社会当然不能说都是新卢德主义者,市场原教旨主义的傲慢,确实也使得他们从弱者变为强者,从贫困变为富有。但情绪里的讨厌机器轰鸣声则挥之不去。而且他们更担心智能化社会的机器终端,又只落在少数精英的手中。

就是因为担心这样的事情发生,上世纪80年代,在美国成为新闻人物的卡辛斯基,就成了一位新卢德主义者。这位数学天才不惜动用犯罪的方式(给科技工作者寄去自制炸弹,17年间共炸死3人,受伤20人。),就是想给现代科技文明一个严厉的警告——人类的灾难和动荡不可避免,人的生命意义将消失殆尽。这就与比尔·盖茨和霍金等人所持的AI观相符,他们都是机器人威胁论者。

我们记忆犹新的是,上世纪50年代的《铁臂阿童木》,可以说是日本人观念中的机器人最始文本。虽然手塚治虫最终赋予了机器人的超人力量,赋予了机器人暴动的、统治的、毁灭的以及忠实的一面,但阿童木(机器人)不能像人类一样随时间长大的设定,还是暗示了手塚治虫的人间中心主义思想的根深蒂固。

与《铁臂阿童木》对抗的是横山光辉的《铁人28号》。它身高18米,重31吨,输出马力10万吨,一对铁拳打出的力量是百万吨,足以劈山裂石。但其外表并不惊人,青蓝色,体如鹅蛋状,腰间有一条红腰带,头部一双金黄色眼睛,下面是尖尖鼻。

与阿童木不同的是,不具有“人心”的铁人28号,可用遥控器来动作它。少年侦探金田正太郎君操纵遥控器来压制恶与坏。问题是有时遥控器被恶人所剥夺,铁人28 号倒反成了被凶暴者利用实施暴行的反面角色。机器人所具有的不确定性和暧昧性很好地表现了出来。这是一个非常有趣的设定,暗示了机器人有个落入何人之手为谁而用的问题,就像原子弹一样。

再之后登场的《哆啦A梦》,则是日本人对人的意志疯狂性的一个警示:蚯蚓变蜻蜓,汽车变飞机,讨厌的坏人也能变天使吧。这里的逻辑是:会计算不要紧,但会算计就可怕了。机器人一旦到了又会计算又能算计的程度,表明机器人有了自我意识。有了自我意识,就有灵魂。一旦有了灵魂,就会出现好与坏。如人有好人和坏人之分,机器人也必然也有好人与坏人之分。

于是,机器人道德论出现了。就像对人的道德要求一样,日本人也企图框架机器人的道德伦理,要它们也争做一个有道德的机器人。确实非常有趣,日本人走得很远。

这就回到文章的开头设问:机器人的先进大国,为何又是数字化电子化的落后小国?是技术层面的缺乏吗?是意识层面的不思进取吗?现在看来都不是的。从日本人对机器人的精进态度来分析,答案可能只有一个,日本人懂得人类最好的互动方式就是人与人之间的互动,所以他们根本不想在数字化电子化上有更多作为与进展,他们要固化的就是这方面的四平八稳。

因为很显然,数字化电子化就意味着人与人之间见面与交流的遮断,意味着有一大批人要被社会边缘化,使他们陷入孤独无助的境地,意味着高龄少子化社会少了温馨和人情,往昔的幸福光景不再,意味着有一大批实体店要被迫关门,意味着往昔繁荣的一条又一条的商店街死去,当然更意味着隐私的丧失与私权的侵犯(如监视感染者行踪的APP软件就遭到日本人的抵制而无法推广)。

所以我们还真不能笑话日本人在数字化上的落后,还真不能笑话日本人在这方面的迂腐。他们一方面用守成的精神对待传统的情感(隐私)世界,另一方面用开拓的精神对待全新的AI冷面(数字)世界。两个世界,他们不想失去任何一个。

这正如机器人科学家石黑浩所说,他对机器人本身并没有兴趣。有兴趣的还是对人与对自己。研发机器人,是为了更好地了解我们自己,守成我们自己;是为了不断地对人的定义做出修正与完善。这就明白无误地告诉我们,从某种意义上说,日本人研发机器人正是为了抑制这个国家数字化的无限扩张。这恐怕也是他们虽然设立了数字厅,但并无太大作为(至少到目前为止)的一个原因吧。

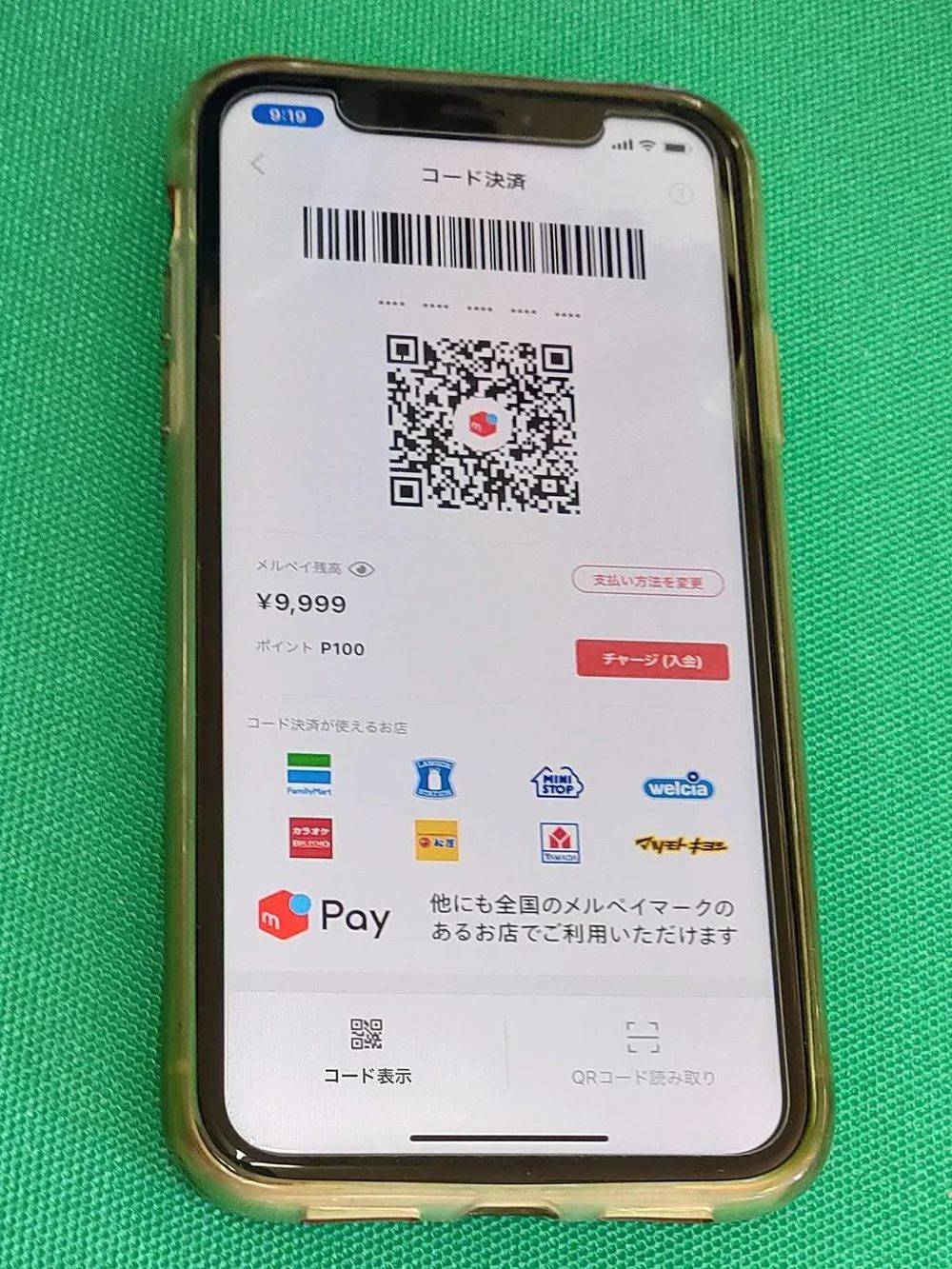

如是这样看,所谓日本在数字化方面落后世界至少20年之说,也是只看到问题表面的一种肤浅说法。因为不是他们不能为(如二维码/QR code最早有日本人在1994年发明),而是不想为(如不想用在扫码支付上)。就像我们之前常说的日本失去了20年一样,不具有任何张力。因为并非失去,而是蓄势待发。

本文来自微信公众号:一览扶桑(ID:sjcff2016),作者:姜建强