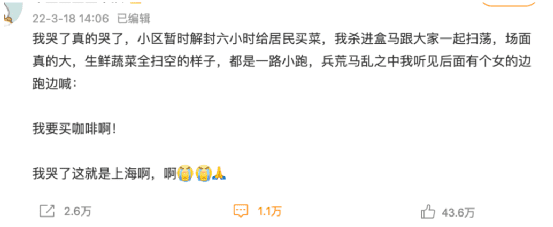

前几天,一则上海市民在小区封闭时边跑边喊——“我要买咖啡啊!”的新闻冲上了热搜。

不仅引发众多上海网友跟帖,还惊动了不少咖啡品牌官方纷纷下场送(蹭)咖(热)啡(度)。

实际上,“上海人爱吃咖啡”,早就是老·中国地域·文化知识点了。

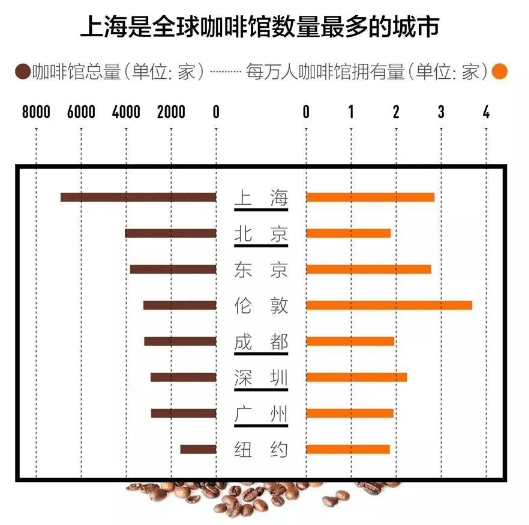

去年3月,据@上海第一财经传媒研究机构的数据,上海已经有6913家咖啡馆 ——

从总量规模来看,上海已经远超伦敦、纽约、东京等咖啡文化浓厚的发达国家城市,成为全球咖啡馆最多的城市,没有之一。

(如今,在大众点评网上键入“咖啡馆”3个字,已经能得到8000多个结果)

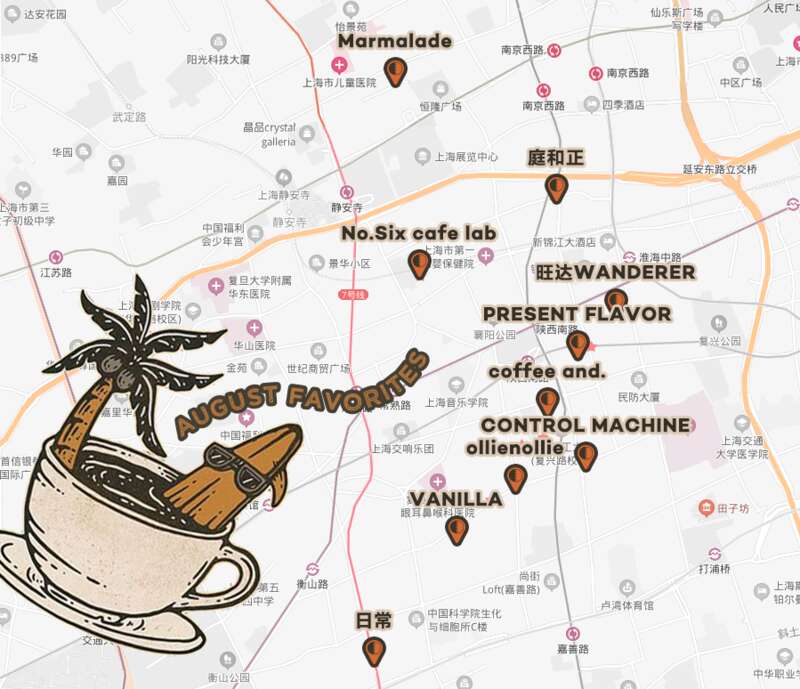

不开玩笑地说,如果每天换一家店喝一杯咖啡,你1个月都走不出1公里多的淮海中路。

在上海的枫泾路,更是每20米就有1家咖啡馆。

而除了咖啡馆含量高,这两条街还有个更大的共同点:

走着走着,感觉就像是穿越到了国外。

倒不是因为外国友人众多,而是这些咖啡馆的店招都写着英文。

就这架势,没点儿英文功底,你都不好意思喝咖啡。

毕竟,为了和司机师傅描述自己身在何处,你都得有模有样地念对几个店名吧。

而上海的现象,倒也绝非孤例。

(图源:大众点评)

扒扒其他城市的出圈咖啡店,也几乎清一色打着洋牌子。

据说,每个爱喝咖啡的中国人,都得半自愿半被迫地练就一口“散装英语”。

难道说,中国咖啡市场,吸引了众多外国友人前来就业?

但只要翻翻平台信息,就能发现,这些店的创始人,其实绝大部分都是中国人;

再瞅瞅某红书的探店照片,来喝咖啡的顾客,也大都是中国人。

翻译翻译,这不就是:

在中国,中国人创立的中国咖啡品牌,纷纷放弃了说中国话?

把咖啡喝成大型英语学习现场,我愿称之为 :

中国咖啡届的“废除汉字运动”。

那么问题来了,明明就是中国品牌,为啥非要用店名强行整个“假洋身份”?

这背后的原因,一定令人暖心。

01在中国,要做中国咖啡品牌,先要放弃说中国话?

诚然,对于自古以喝茶为主的中国来说,咖啡确乎是一种平地而起的舶来饮品。

即使是在咖啡文化现已蔚然成风的上海,追溯起来,也不过就是这100来年的事儿。

而迄今为止,咖啡 —— 这种诞生于17世纪的饮料,已经历经三次浪潮 :

二战时期,以雀巢咖啡为代表的速溶咖啡在世界范围内普及开来;

但直到上世纪80年代,中国人才开始广泛接触这种被包在精美礼盒里的褐色小粉末,比日美足足晚了30多年。

由于定价昂贵,彼时混合糖和奶精的雀巢咖啡,就是先富起来的人民币味儿。

(当时雀巢罐子少有人丢,要带到工作地方当茶杯用,显摆自己喝得起)

而这批国人把雀巢玻璃瓶当茶杯换了好几次后,一转头才发现:

好家伙,美国连锁咖啡店 —— 星巴克已经用意式浓缩把速溶咖啡踩在了脚下,还顺带普及了一把“第三空间”的概念。

(1999年,内地第一家星巴克在北京国贸开业)

原来,喝个咖啡还可以讲究氛围、品出文化阿。

一小撮国人在震惊之余,也就此把“星巴克=高端咖啡”吸烟刻肺。

(直到最近,还有精神星巴克人迷惑发言)

直到最近刮起来的这波精品咖啡浪潮,中国才终于算是和国际咖啡届“同频”了一回。

然而,对于精品咖啡的定义权,依然牢牢握在西方国家手中——

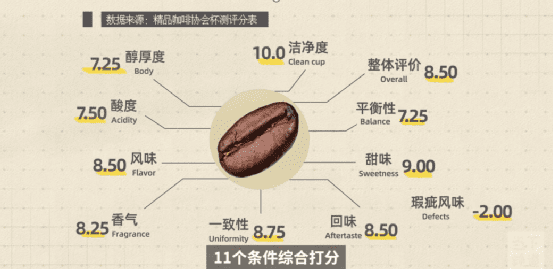

所谓的“精品咖啡”,首先一步,就是根据美国精品咖啡协会(SCA)的标准杯测法,挑选出得分80分(满分100分)以上的咖啡生豆。

(图源:B站@当下频道)

眼见国际咖啡届搞出了一堆鄙视链,一些国人也跟着讲究起了咖啡豆原产地,不断扩充咖啡烘焙、研磨、冲泡的知识;

线下,一家家中国精品咖啡店也在快速扩张。

粗略盘下来,可以说,无论是最初的接受,后续的“提量”,再到如今的“重质”,中国都是在国际咖啡浪潮的波及下亦步亦趋,学生样儿地跟在外国咖啡届后边“补课”;

中国消费者,也被各种跨国咖啡品牌狠狠塑造、更迭着认知。

(知乎上有很多这类问题)

但正如我们常说的:中国用几十年的时间走完了西方国家几百年的历程。

这句话,放在咖啡市场发展的上,也同样适用 ——

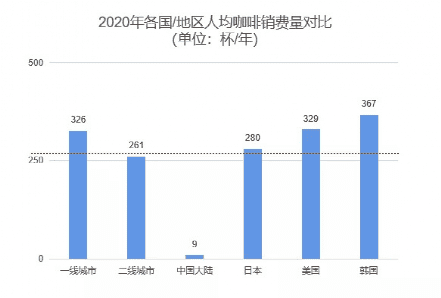

直到2020年,最早接触西方现代生活方式的一、二线城市,年人均咖啡杯数分别达到了 326 、261杯。

这个数据,已经完全达到了发达国家水平,甚至超越了日本,能和美国打个平手。

(图源:消费界)

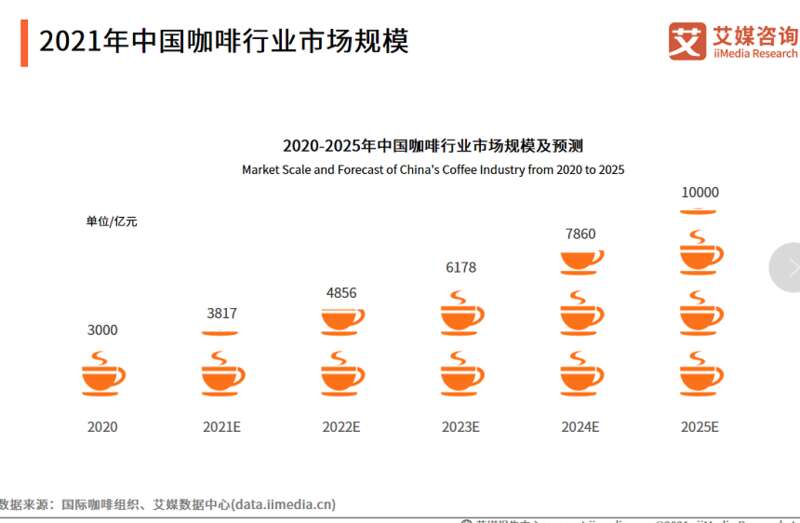

尽管地区发展还不均衡,但据行业分析数据显示,在2021年,中国咖啡消费市场规模已达3000多亿。

并且,未来几年中国咖啡市场规模还将以每年约15%的高速冲刺增长;

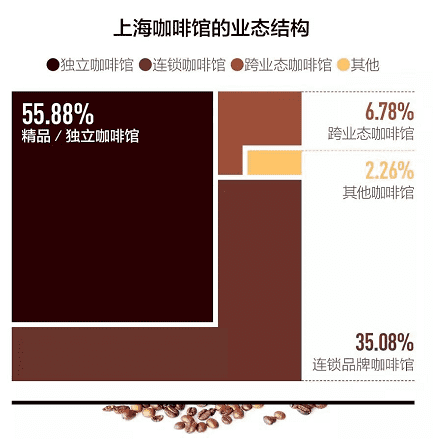

咱们还是以国内咖啡文化发展最成熟的城市 —— 上海为例:

早在2015年的时候,上海就迎来了一波精品咖啡的开店热潮。

截止2021年1月,上海的精品/独立咖啡馆的占比已经达到了55%以上。

尽管,一杯精品咖啡的价格,动辄50 - 60元,顶得上3顿麻辣烫。

但这也并不妨碍上海市民们把队排成了一个个大型核酸检测现场:

(就在今年2月,Blue Bottle蓝瓶咖啡在上海开业,不少人排队6小时,只为喝一杯咖啡 | 图源:企鹅吃喝指南)

而在如此高密度的市场环境下,上海,已然成为咖啡爱好者的天堂、精品咖啡店的修罗场。

这届咖啡馆有多卷呢?

首先,是肉眼可见的“选址卷” ,

再犄角旮旯的地儿,收拾收拾也能做咖啡:

在居民区楼开小窗口都不算啥了,毕竟,已经不止一家咖啡馆往菜市场进发:

(Manner咖啡店“2㎡”、“月入10w+”的神话,正是在此传开)

连保安亭都能改造成咖啡馆,你就品品上海的咖啡馆店主们有多物尽其用吧:

而作为一种饮品,这些新咖啡品牌自然也在口味下足了功夫:

一家叫石藤家的咖啡店,不仅名字具备浓浓日本风味,还开发出了日式咖喱拿铁、红胡椒金姜拿铁;

而要论本店的拳头产品,还得是“酱油饴拿铁”;

一番在地化改造后,酒酿拿铁、陈皮拿铁、红豆沙拿铁等中式口味也隆重登场;

甚至还有狠人开发出了“茅台咖啡”,把茅台王子酒吨吨吨往咖啡里倒:

不止如此,作为当代年轻人的摄影棚,咖啡店还必须得卷“上镜” ——

落到实处,就是店内的装修风格要更有“氛围感”;

这喝的不是咖啡,是带有美学属性的高级消费品。

再进一步,就是把咖啡店做成IP,推出马克杯、帆布袋等周边产品。

传言,每个精品咖啡店主,都梦想过自家的logo有朝一日成为咖啡文化的代表...

(诞生于上海的咖啡品牌M Stand,把门店装成了艺术馆的样子)

然而,吊诡的是,尽管这些本土咖啡馆的侧重点和打法不尽相同,为了打出差异化不遗余力地整活儿,但无论怎么卷,他们在起名上却都出奇一致:

起洋名儿,不是英文,也要整个日式风格。

再加上,不少国际咖啡品牌也把上海作为试水中国的第一站:

毫不夸张地说,诺大的上海咖啡市场,如今乍一看还是外国品牌的天下。

(@ELLEMEN睿士的盘点)

而就算是把视角放大到全国范围,各种咖啡品牌榜单,放眼望去也难觅中国字:

时至今日,尽管中国人已经把咖啡喝了100多年;这波精品咖啡热已经足足烧了6、7年,各种独立咖啡馆也卷得不亦乐乎。

但试问 ——

除了烧钱补贴出圈的瑞幸,还有什么大家伙儿耳熟能详的本土咖啡品牌呢?

至于能卖上高价的精品咖啡,由于都是洋名,更没有中国说话的份。

看到这儿,有人可能就要说了:

“这不很正常吗,从雀巢速溶咖啡大举进入中国起算,至今不过短短40年,中国还没形成自己的咖啡文化啊。”

“更何况,精品咖啡是很讲究咖啡豆原产地的,中国又不种咖啡,为了显示专业度,店主们纷纷起个英文名也是情有可原。”

但可能超乎大多数国人想象的是 ——

中国不仅有自己的咖啡豆产地,而且不乏精品咖啡豆。

而阻碍中国咖啡豆出圈的,恰恰就是这股“假借洋名”的歪风邪气。

02啥?中国居然有自己的本土精品咖啡?

咖啡树,是一种对生长环境非常挑剔的经济作物,对气候、土壤、海拔、日照和降水量等都有严苛的要求。

而我国的云南地区,刚好能够满足这些条件。

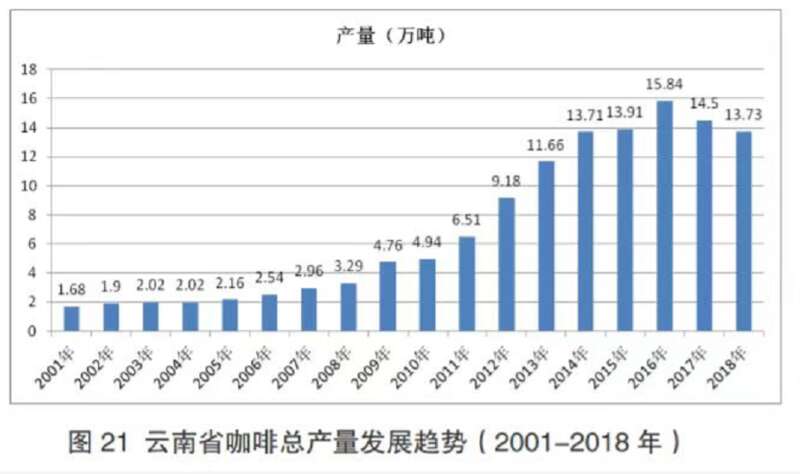

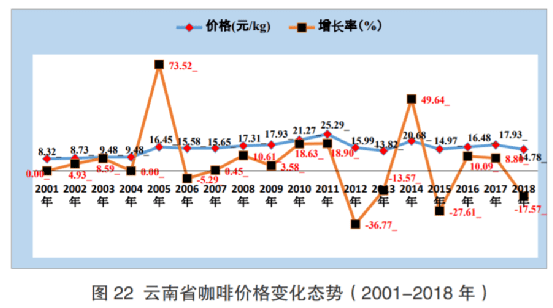

直到2020年,光是云南一个省的咖啡种植面积,就占全国种植总面积的98%以上;

近10年来,每年产出咖啡豆10 - 15万吨,其产量也独霸全国。

(图源:云南省咖啡行业协会:《2019年云南省咖啡产业发展报告》(2020))

并且,即使按照美国精品咖啡协会(SCA)定下的国际标准,云南已经出现不乏接近90分的咖啡豆,堪称金字塔尖部的高质量咖啡。

时至今日,云南也早已走出国门,远销欧盟、美国、日本、韩国等55个国家和地区,每年创汇达10亿多元。

(图源:张方:《云南咖啡产业国际竞争力评价及影响因素研究》(2020))

“中国咖啡看云南”,毫不夸张。

然而,作为中国消费者,却至今鲜少有人知道云南产咖啡。

甚至,在之前很长一段时间里,云南咖啡豆就算出名,也都是“恶名”。

(比如,知乎上会有这种问题:云南咖啡是不是走不出中国?)

(比如,知乎上会有这种问题:云南咖啡是不是走不出中国?)究其原因,是因为打根儿上起,云南咖啡豆就被跨国咖啡巨头给“忽悠瘸”了。

早在1988年,雀巢就发现了云南这块风水宝地,为了降低咖啡的成本,便将种植培育重点从巴西转移到云南普洱。

为了“帮助”云南农民种植咖啡,雀巢一开始确实给当地带去了咖啡苗 、 种植技术 、免息贷款;

云南咖啡种植业,也因此换来了20年的平稳发展。

(云南咖啡有得天独厚的优势 | 图源:unsplash)

但资本,毕竟是要吃肉的,跨国资本,更不会做慈善。

由于只想把云南当做自己的廉产区,雀巢带去的是区别于精品咖啡豆的卡蒂姆咖啡种 ——

此品种虽以耐病高产著称,但公认品质不高,只能做速溶咖啡,并且只适合期货式的大量采购。

直到2020年,云南的普通商业咖啡豆占总产量的85%,高级商业咖啡豆占比仅为10%,精品咖啡豆更是只有5%。

(图源:unsplash)

而在建立起供货渠道后,这些跨国咖啡巨头便不在当地开展深加工业务,只管向咖农大量收购廉价的咖啡生豆。

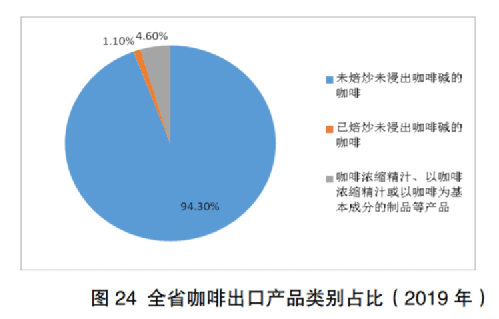

据昆明海关统计数据,2019 年,云南省的咖啡豆及相关产品共出口5.61万吨 ——

其中,没有经过进一步处理的咖啡生豆占比94.3% ;

咖啡成品制品的占比 ,仅为4.6% 。

(图源:云南省咖啡行业协会:《2019年云南省咖啡产业发展报告》(2020))

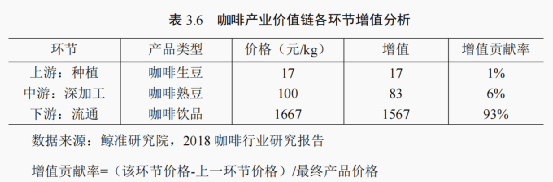

但实际上,仅仅是把采购来的咖啡生豆烘焙成熟豆,就能产生40 - 50%的毛利率。

更何况,长期以来,这些外国咖啡厂牌,为了把附加值最高的流通环节牢牢攥在自己手里,几乎不曾在产品介绍中提及云南。

这一套组合拳下来,留给云南咖啡的,只有整条产业链利润最低的种植环节,增值贡献率仅为1%。

(图源:张方:《云南咖啡产业国际竞争力评价及影响因素研究》(2020) )

而咖啡作为国际大宗贸易商品,全球咖啡商品交易其实早已经市场化、价格高度透明;

但跨国巨头收购云南咖啡豆的价格,还要进行一定程度的“缩水”。

云南省咖啡行业协会副秘书长胡路曾说:

“这些外国企业收购云南咖啡的定价,是按照27年来的惯例,从纽约期货的报价减去10~20美分(/磅) ——

目前,全世界只有云南咖啡收购价低于纽约期货。”

根据官方数据,每吨云南咖啡豆相比国际同等产品,至少贱卖3000人民币左右。

30多年下来,中国累计至少损失了上百亿人民币;

而云南咖农们的损失,在34亿元以上。

可以说,这些年,咖农可以说压根儿就没赚到什么钱;

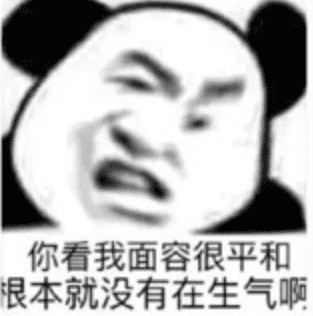

更雪上加霜的是,近几年,巴西咖啡豆大丰收,以至于咖啡期货价格一路走低,跨国巨头们给出的收购报价连15元/kg的成本价都够不到了。

这意味着,不少云南咖农不仅不赚钱,甚至,还要倒贴钱。。。

为了吃上饭,咖农只能忍痛砍掉咖啡树,改种其他作物。

反映到数据上,从2014年起,云南省的咖啡种植面积就在下降。

在战地记者@郭杰瑞的云南实地调查视频中,可以看到咖农们既茫然,又无奈:

(图源:B站@我是郭杰瑞)

(图源:B站@我是郭杰瑞)说白了,这些咖农,和普通的农民其实没有任何区别。

他们并不知道,自己辛苦种植、20多年都卖不上价的咖啡豆,只要加加工、贴个牌,价格就能翻几十、几百倍。

不少国人,也是因为郭杰瑞的这条视频,才知道云南还种植咖啡。

而同样不知情的,或许还有远在千里之外的中国精品咖啡店主们。

长期以来,云南咖啡常被以低价出口海外,经国外咖啡企业包装贴牌后,再卖回中国。

(图源:B站@我是郭杰瑞)

(图源:B站@我是郭杰瑞)而一个个起着洋名儿的咖啡店,也喜欢舍近求远,总要以高于云南咖啡1-2倍的价格进口“国外咖啡” ——

殊不知,所谓的“进口货”,其实就出自于在自己脚下的这片土地。。。

至此,一个诡异的景象生成了:

在中国,精品咖啡店起着洋名,咖啡豆包装上也是洋名,但它们其实都是中国人做的中国货......

而中国本土消费端薄弱的品牌意识,也让本就缺乏话语权和定价权的云南咖啡在国际市场上更加卖不上价。

啥叫恶 性 循 环啊,这就是。

难道 中国千亿级别的咖啡市场,就这么给外国人做嫁衣?

中国人,要继续“自欺欺人”地认为,自己没有/不配产出好咖啡吗?

03

本质上,中国咖啡之所以靠贴洋牌子才卖得上价,是因为如今精品咖啡的定义权、价值链的高端环节,都牢牢掌握在外国人手里 ——

更准确来说,是美国人手里。

然而,掰指头算算,美国人民从喝茶党摇身变为咖啡党,才不过200多年;

美国咖啡届成为全球标杆,更是这60年不到的事儿。

众所周知,18世纪的欧洲,中国茶叶大行其道;

加之英国的东印度公司垄断中国茶叶进口,欧洲贵族们对这种神秘的“东方树叶”越发着魔。

而彼时的美国,还是大英帝国的北美殖民地,人民自然也跟着英国统治者学,一个个嗜茶如命 ——

光是每年进口的茶叶,就高达100万磅,让英国的那些资产阶级和新贵族赚了个盆满钵漫。

相比之下,咖啡虽然在1670年代就被引入北美地区,但一直被视为“二流饮料”,只在酒店、旅馆、客栈和餐厅顺带着卖卖,在高贵的中国茶叶面前,根本赶不上趟。

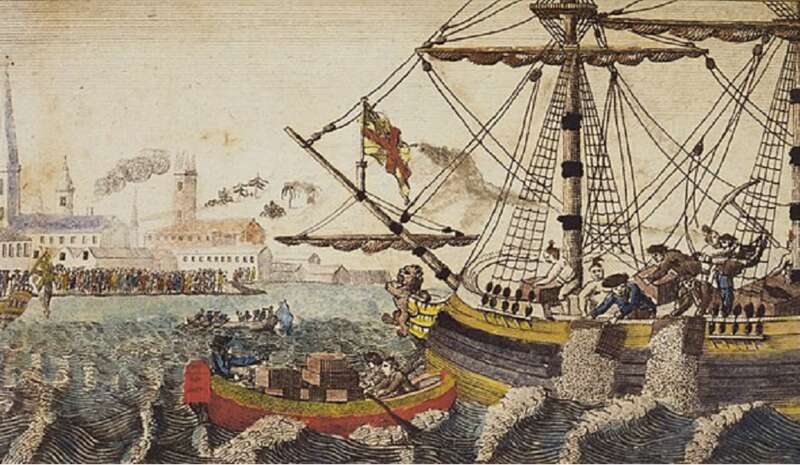

历史的转折,发生在1773年。

由于茶叶利润很高,被英国的东印度公司长期用来控制北美的经济命脉。

而民族意识逐渐觉醒的殖民地居民,越来越不满大英帝国的征税和统治,希望和英国人平起平坐。

终于,12月16日这天,在8000多名北美移民举行集会抗议无果后,有60人愤怒登上了英国东印度公司的船,将3条船上342箱中国茶叶全部倾倒入波士顿港。

这就是大名鼎鼎的“波士顿倾茶事件”。

在当时的英国政府看来,这就是对自己正常殖民统治的恶意挑衅,为了镇压北美民众的反抗,马上制定了更加严苛的强制法令。

一来二去,英国和北美殖民地彻底决裂。

2年后,美国独立战争正式打响。

——

时间来到2009年,奥巴马访华演讲时,开篇便如是说道:

“美国与中国的纽带,可以追溯到更久远的过去,追溯到美国独立的初期。”

“美国独立的历史上,也有中国茶的一份功劳。”

说实话,要不是因为写这篇文,我也没想到咱们的茶叶竟然还承载着美国独立的历史意义。

也难怪有人戏言:

“波士顿倾茶事件之于美国革命,正如鸦片之于中国鸦片战争”。

而对于当年民族情绪达到顶峰的美利坚人民来说,如果再饮用茶叶,就等于还在受英国的压迫、剥削。

于是国民集体咬咬牙,开始戒 茶 瘾。

为了进一步渲染气氛,他们还把不咋上档的咖啡推举了出来。

一时间,不 喝 不 是 美 国 人。

(水前区港道 | 波士顿倾茶事件博物馆)

(水前区港道 | 波士顿倾茶事件博物馆)也就说,如今看似高端大气上档次的美国咖啡文化,往前倒200多年,其实是被殖民者长期被压迫、被剥削而产生的反殖民文化,是底层反抗精英的文化。

如今的某些中国人,要是真那么想崇洋媚外,那也应该学习一下当年上等公民 —— 英国人,

泡壶中国茶叶,赶紧清醒清醒吧。

就这样,在19世纪初的美国,咖啡正式上位。

直至1930年代末,90%的美国家庭都喝咖啡;

美国凭借一己之力,消费了全世界70%的咖啡豆。

不过,此时的美国,虽然咖啡消费量大,却不咋在意味道 ——

丢到锅子里煮煮沸,连咖啡渣都不过滤就直接开喝。

“牛仔咖啡”、“洗碗水”、“刷锅水”,都是欧洲人对这种野蛮喝法送上的讽刺。

而美国人讲究风味、追求品质,足足要等到1970年代以后 ......

说了这么多,大伙儿发现了没 ——

“美国咖啡”这种东西,真就经不起细琢磨。

越追溯历史,就越没有高贵可言。

只不过,这些年美国一直坚守咖啡贸易中的垄断地位,把自家咖啡推广为人们日常生活中不可或缺的一部分,又用文化把咖啡包装成了高级消费品。

所以,中国要想要打造自己的精品咖啡品牌,首先一步,就是甩掉以雀巢、星巴克所代表的美国咖啡文化影响。

否则,只能跟在洋大人后边亦步亦趋。

无论做出再好的咖啡,喝在慕洋者嘴里也是白搭。

更何况,这些人慕的“洋文化”,本身也不咋高档。

所幸,在信息差不断消弭的今天,尽管后知后觉,但一些中国本土品牌已经有意识地把“云南咖啡”招牌擦擦亮了:

发自上海的MANNER COFFEE,已经将云南产区的咖啡豆加入日常菜单;

三顿半、鹰集 以及 街头巷尾不成规模的独立精品咖啡店,也都陆陆续续已经推出了各种云南产区的产品;

而中国本土精品咖啡品牌Seesaw,更是2015年起就开启了“10年云南计划”,把先进的加工处理方式传授于咖农;

无论合作形式如何,上述品牌都有个共同特点:

在包装上,明明白白打上“中 国 · 云 南”4个大字。

究其原因,除了云南咖啡属实物美价廉,这些精品咖啡店也都已经回过神来了 ——

卷店址、卷颜值、卷加料、卷营销,都不过是表象。

在新冠疫情带来的种种不确定因素、巴西咖啡豆减产的大背景下,好豆越来越稀缺,卷啥都不如卷稳定的供应链 ——

而自家门口的云南咖啡,不就是独属于中国的资源和成本优势吗?

内产内销,还能缩短运输链路,让咖啡豆更新鲜。

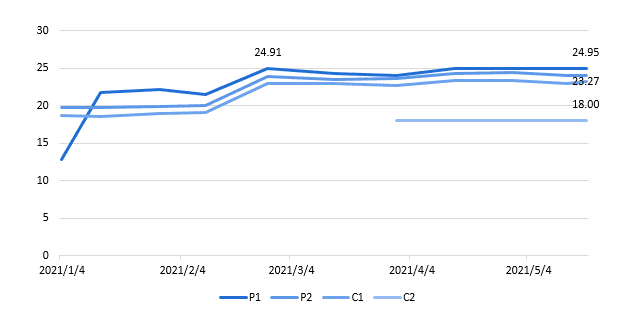

(2021年中国生咖啡豆订单价格变化趋势(元/千克) | 数据源:云南国际咖啡交易中心)

(2021年中国生咖啡豆订单价格变化趋势(元/千克) | 数据源:云南国际咖啡交易中心)据悉,如今在中国品牌的依托下,云南咖啡豆销量非常可观:

2021年上半年,在某消费门户网站上,云南咖啡豆及其相关产品订单量和GMV同比提升了35.08%、101.67%。

也唯有整个中国咖啡行业大力普及云南精品咖啡、把本土咖啡的规范完善起来,云南咖农们才能在精耕细作中找回价值和尊严,从而进一步丰富咖啡品种、提升整体品质。

还有个好消息是:

目前,云南省的咖啡产量虽然已达15万吨,但其种植面积,仅仅占可开发面积的1/3。

未来,云南咖啡,广阔天地,大有可为。

尾声

而在用精品豆打破刻板印象、擦亮云南咖啡的名字之后,我们或许更应该问的是 ——

中国咖啡品牌,什么时候也来一场“ 恢 复 中 文 运 动 ”?

上世纪70年代以来,美国咖啡摇身一变,变成了高档咖啡的代名词,搞出了一堆让人望而生畏的鄙视链。

平心而论,过去中国人对咖啡的认知,也确实是被雀巢、星巴克们塑造的。

但是,这并不意味着,在喝咖啡之前,中国的消费者要专门去学习英语。

在人人都会上网的今天,已经有越来越多的中国年轻一代认清事实 ——

咖啡,和奶茶、碳酸饮料一样,就是一个饮品种类而已;

“美国咖啡 = 高档咖啡”更是已经沦为笑柄。

美式神话故事,越来讲不动了,靠起洋名儿博取高溢价,也注定命不久矣。

在此,我也真诚建议:

想赚钱的中国咖啡店主们,趁早赶紧换换店招吧!

酷玩实验室整理编辑

首发于微信公众号:酷玩实验室(ID:coollabs)

如需转载,请后台留言。

分享给朋友或朋友圈请随意

参考资料:

韩怀宗:《世界咖啡学》(2016)

杜杉:《云南咖啡再遇价格低谷》(2018)

吴园园:《基于价值链视角的云南咖啡产业发展研究》(2019)

我是郭杰瑞:《我做了个很重要的决定,要把云南咖啡卖到美国!》(2019)

云南省咖啡行业协会:《2019年云南省咖啡产业发展报告》(2020)

杨弃非:《种植面积占全国九成以上 云南咖啡亟需加快国际化建设》(2020)

张方:《云南咖啡产业国际竞争力评价及影响因素研究》(2020)

消费界:《中国咖啡行业深度全景解读》(2021)

当下频道:《势头正旺的云南咖啡,生意可能没有你想象的那么好做》(2021)

前瞻产业研究院:《2020年中国咖啡行业市场现状及发展前景分析》、《2021年中国咖啡行业市场现状与竞争格局分析 》(2021)

第一财经:《上海咖啡消费指数》(2021)、《云南咖啡,擦亮你的名字 | 农业观察》(2022)

酷玩实验室视频号热点视频推荐↓↓↓

挺直腰杆!不准跪!