十多天过去,俄乌战争似乎开始从人们的讨论或争论中淡出。遥远的远方,遥远的人们,尽管与我们存在千丝万缕的关系,但扑面而来的繁杂信息逐渐让人感到疲倦和无力。

本文是一份充满细节和戏剧性故事的口述材料。国内读者获取信息主要依靠两个信息源头,一个是俄乌官方有限的信息披露,这部分信息真假难辨,另一个是6000个在乌中国人的对外讲述,这部分信息通过短视频、直播、媒体采访等方式传递出来,很大程度更具价值。但随着近期撤侨行动,逐渐减少。

在以往战争中,战地记者是向世界传递稀缺信息的关键人物。但这场战争中,战地记者并不多见,而凭借短视频、直播等互联网工具的当地华人很大程度“取代”了战地记者。他们中间有不少人成为了权威媒体合作的“业余战地记者”。这是新媒体时代的显著变化。

老顾就是其中一位,自2月21日到2月28日俄乌战争最紧张的七天时间里,他为央视国际频道、新华社、澎湃新闻、百度、天目新闻等媒体平台直播战时画面,每天总时长在2—3小时,报道了乌克兰东部焦点城市卢甘斯克、首都基辅的若干重要新闻。

老顾是一个43岁的北京大哥,17岁进入社会摸爬滚打,经历丰富,锻炼了出色的社交和沟通能力,仅凭借翻译软件,在局势紧张的乌克兰传递出宝贵的独家信息。

3月2日凌晨时间,乌克兰时间3月1日晚上,小巴对他进行了访谈,以下是他关于这场战争及其经历的自述(经整理编辑)。

基辅有点像上海,大都是小道儿,高层建筑、老式建筑非常密集,很漂亮。

我现在住在基辅西部偏离市中心的一家酒店里。这是在主干道上的一家酒店。像是在北京的长安街,我就住在长安街的末尾。基辅北边查得严,我没能过去。这边房东几乎都跑了,但部分酒店还在正常营业。住在这里是136元人民币一天,这个价格据留学生说已经算便宜了。附近超市里的很多货架都空了,还有大约三分之一的可供挑选,大概是人们不爱买的,因为价格都偏贵。我想找点大米,以便在酒店煮饭,但已经找不到了,只能多吃零食。

3月1日,我上午出门后走了1000米左右,就看到基辅主干道上堆了不少麻包,是在做堡垒。七八个乌克兰小伙子在四面八方推着废旧轮胎以及新轮胎走着。每隔一段距离,就有刚堆起的“两堵墙”,中间留一段路,可以行驶车,但车通过道路必须走S形,减缓了通行速度。

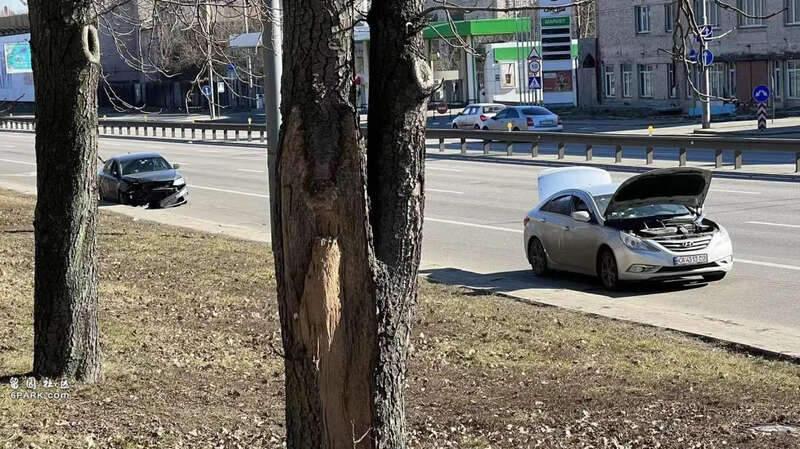

再就是看到两辆充满弹痕,损毁严重,废弃在路边的汽车,一辆是白色现代车,一辆是黑色大众车。这两辆车明显经历了相互追逐、相撞以及驾驶者相互射击的过程。大众车右前盖全部被撞掉,右前轮的轮胎和轮毂全都脱离。现代车的前盖和后盖也都是掀开状态,挡风玻璃上八九个弹孔,但玻璃没有被子弹完全打透。被子弹同时扫射到的还有路旁的广告牌,已经碎了一地玻璃。所幸我没看到血迹。

此外,在一个地下通道里,有十个简易“铺位”,当兵的就睡在上面,盖着很破旧的褥子,大多垫的是纸壳,有一张垫的是白色门板。 每天晚上8点15分,你准能听到爆炸声,那是俄军开始轰炸了。不是那种狂轰滥炸式的,而是发出若干大的声音。仿佛附近不远处出现意外的爆炸事故。每天炸一两个地方,让你不舒服,又拿它没办法。持续快一周时间的定时轰炸后,我也慢慢习惯了。昨天俄乌开始谈判。今天是一个特例,现在已经8点40分了,没有听到,或许是窗户太厚,声音没有传进来。 但这些天里,我看过四五辆运乌克兰士兵的大型卡车,没有看过俄军,从来没见过。

上午,我去为央视拍些东西。路上遇到一个英国伦敦的记者,是一个中年男人,比我年长几岁。心想找个“马甲”保护一下。很快,我跟他混熟了,他带着我一块采访。军用卡车被导弹轰毁的现场,是他先发现的,也是因为他的关系,我才进得去现场。

只见路中央有一辆带棚子的、被烧得只剩骨架的军用卡车。旁边似乎还有没爆炸的炮弹。在一个角落,有一块完整的看着很结实的血红色的肉,有一些残留的衣服和皮肤黏连着,但没有渗血。英国记者发现以后,就赶紧招呼摄影记者快来拍,重复说“this is people”。看起来像人身上肩膀位置的部分。半个小时后,乌克兰警方赶了过来,就不让拍了。并警告我不能直播。同时在现场的还有一个乌克兰记者,为我解了围。

但后来,英国记者就跟我说别跟着他,怕我连累他,或许是因为当地人有了反华情绪。 下午两点,澎湃给我派任务,让我去基辅机场看看。还没到机场,在路上看到另一个记者,蹲在地上,走过去发现他在绑鞋带。我想去问问他有什么好拍的?没聊两句,他给我指了一个方向,是我的身后。我回过头看,嘞个去,太壮观了。整个居民大楼缺了一角,就在100米远的地方。

那儿碰到的中国人说,这是27号凌晨三四点发生的。楼高25层,楼前是一条商业街。街边商铺的外部墙体用的都是透明玻璃,透露出高级感。散落在地上的大块混凝土异常结实,可以发现粗钢筋和排列密度很大的石子。 在乌克兰,有很多小偷和骗子。一个四十多岁的瘦男人,匆匆跑出了一家小门脸的旅行社,手里拿着四个沉甸甸的袋子。一开始我以为是老板或者是员工,走近一看发现门锁被撬了一个大豁口。再进去一看,里面什么都没有了,只剩下办公桌。 傍晚的时候,一个二十多岁的瘦高个男孩在废墟中翻来翻去,从一个小箱子里捡走了一个细长的鱼竿,还带着鱼漂,急匆匆就跑了。 我在那直播了将近50分钟,是记者之中最后一个走的。走的时候,遇到了一个和我一样的“业余记者”,一个乌克兰大学生,为一家国内媒体“北京时间”服务。这些天,没有看到年轻一点的职业战地记者。 晚上,我住在一个前苏联风格的酒店,门卫老头身材肥胖,一只眼睛是瞎的,看着吓人。那天宵禁,晚上没处找吃的。他给了我两个苹果。我给他钱,他死活不要,还带我去三层食堂吃饭。他老婆就在那,给我热了一碗鸡丝豌豆汤,还有一块面包。他对我说,俄乌是兄弟之争。我印象特别深刻。

基辅人受教育程度较高,他们只会跟你嚷嚷几句,而卢甘斯克那边的人就比较野。 21日,我想去看看战争是怎么样的。从其他城市打车去卢甘斯克,一路上经过了两道岗。第一道时,司机跟两个查岗的军人关系好,打了招呼就让我们过去了。第二道时,查岗的军人叫我把护照拿出来,我翻到第一页的时候,他看我是中国人,连签字页都没看就让我们走了。 到了卢甘斯克,发现这个城市很冷清,路上没什么人,持续不间断的炮火声从城市边缘地带传来。距我差不多3公里左右远的位置,一会儿就是“咚”的一声。这地方的人脾气似乎很暴躁。在一个舞厅门口有一个看着二十岁不到的男孩,他用英语跟我说了一句话,我用翻译软件跟他说,你英文怎么这么好,是在哪里学的?但他挺不高兴,凶了我几句。 一路上不断有人问我,为什么一个人跑到这里来,不害怕吗?还有不少人警告我,晚上不要出门,因为有“酒鬼”会抢包。他们一般装醉,既有战斗力,又坏。

第二天,特别冷,我走到卢甘斯克司令部附近的一个小花园,在路边摊买了一双袜子并换上。我突然想和司令部门口站岗的军人交流一下,想问问现在是什么情况,为什么氛围这么紧张?但两个当地警察早就注意到我了,于是查我证件,把我的包翻了个底朝天。所有的东西都被掏出来,一个个按顺序放在公园长椅上。 翻到我的麦克风的时候,他们以为那是窃听设备,我给他们比划,把麦克风插到手机上。因为心烦意乱,我刮了光头,头皮上因为不小心划了两个小口子,还有一些血迹,也引起他们的怀疑。我说是昨天刮头发刮的。我笑了笑,他们也跟着笑了笑。 但他们查得不过瘾,还把我的护照拍照后发送给边境警察。后来,来了三个新警察,对我也是各种盘查。我开始害怕,心想是不是要把我关起来?他们可以随便给我扣一个可疑人物的帽子,至少把我关个三五天。 我开始着急,浑身发抖。然后,我就被带到警车上坐着。但三个新警察和另外两个警察这两波人却互相吵了起来,好像是因为管辖权问题。很快,三个新警察带我去了移民局。但移民局的领导又训斥了这三个新警察。他们于是又把我带回原地,交给之前的两个警察。

两个警察开始以询问的口吻而不是命令的口吻跟我说,我们想去你家里去检查一下。我就带他们去了我租的地方,他们把我其他包里的东西都翻了出来。直到翻到我的一个皮箱,里面全部是做饭的家伙,锅碗瓢盆、电磁炉、调味品都在里面。他们一看我明显是过日子的,不像间谍,然后说了句对不起。走的时候,我才发现他们没配枪,之前是配枪的。 两个小时的难熬时间过去以后,就开始有国内媒体天目新闻、百度找到我,跟我合作拍摄当地状况。我就到附近的小村子里拍了那些被轰炸的房子,找一些当地人了解情况。

我问当地人,你们小村子里天天炮火,为什么没有把(城市)高层建筑给炸了,铁路给炸了?他们说,不管是俄军炮火,还是乌军炮火,都会避开基础设施。 两场直播结束后,我问刚认识的乌克兰男孩有没有去基辅的火车,所幸晚上7点半还有最后一趟。价格比平时价格翻了两倍。那时,卢甘斯克的中产阶级已经跑了,年轻人也跑了,这一趟车上的大部分人都是老年人。火车提前半个小时发车。

在卢甘斯克,有4个人试图抢我的手机,有8个警察对我查来查去。他们大都问过我一个同样的问题,你拍的是什么?我给他们看,我拍了跟很多美女的对话。我说我就是来找个老婆的。 我今年43岁,再过两个月就44岁了。来乌克兰是为了追求爱情,一个纯洁的、抛开物质的爱情。 2021年9月2日,我来到乌克兰。两个半月后因为签证不得不去另外一个国家办签证(我的签证是三个月就必须补签一次)。那时候,我刚找到一个“女朋友”,正谈着呢,没想到就这么中断了。等我办签证回来,很快又得了新冠。救护车把我送到国立医院,我是被推着轮椅进去的,呼吸很困难,几乎已经快不行了。 国立医院的环境非常差。我住在一个六人间,床上有一些像呕吐物以及血渍的印记。空调是坏的,特别寒冷,没有开水喝。连马桶也少了马桶圈。二十天后身体才恢复。 签证又快到期了,我就去塞尔维亚办签证,结果等15天后人家说电脑系统坏了。又去了土耳其。回到乌克兰待了两个月,这期间遇到了黑中介。折腾完后就去了卢甘斯克,第二天战争就爆发了。 我17岁一边读北京大学的成人教育,一边工作。已经从事了26种职业。最近的一份也是最长的一份,是人际沟通方面的培训工作,做了11年时间。我擅长察言观色,在陌生的环境下可以很快与人拉近距离,能从别人的表情和语言中觉察是否危险。

有些事情不知道该不该讲。我22岁开始创业,因为一些事情被误抓,跟七八个因犯故意杀人的死囚关在一起。关了三个月后,他们一看抓错人了,就把我放了。 做战地记者不是在任何一个学校可以学到的,在这方面,我跟职业战地记者是平等的。

澎湃新闻专门给我发了聘任我为“乌克兰观察员”的盖章文件。我还是央视国际频道的独家拍客。在新华社的快手账号上直播时有上百万人在线,发在百度的一个视频一夜之间播放量过1000万。

我觉得人生更加充实了。四十不惑,这是一个新的东西,一个新的刺激。我花了五百多买的阿迪达斯鞋子已经穿破了。 现在我还不想走。但家里人已经联系好。我妈知道我经历了太多事情,她是放心的。

——访谈最后,小巴不禁问他,你希望成为什么样的人?他回答得很快,又很坚决。他说,比较想成为一个英雄,一个不为钱、不为任何事情的,一个纯粹的英雄。但很多人不理解,直播间里总是有人说风凉话。他没敢太怼,小声说了一句“我的命,是我的命”。