为什么明知有“垃圾游戏,毁我青春,败我钱财”的覆车之轨在前,还会有人“偏向虎山行”?不花钱就玩不开心,但花了钱更不开心的玩家是否超越了快乐原则?电子游戏是否已成为现代文明中难以割舍的组成部分?

本文来自微信公众号:北京大学社会化媒体研究中心(ID:pku_csmr),作者:李惟宇,编辑:蔥蔥,题图来自:视觉中国

以金钱铸就“天选之子”的模式乐趣何在?

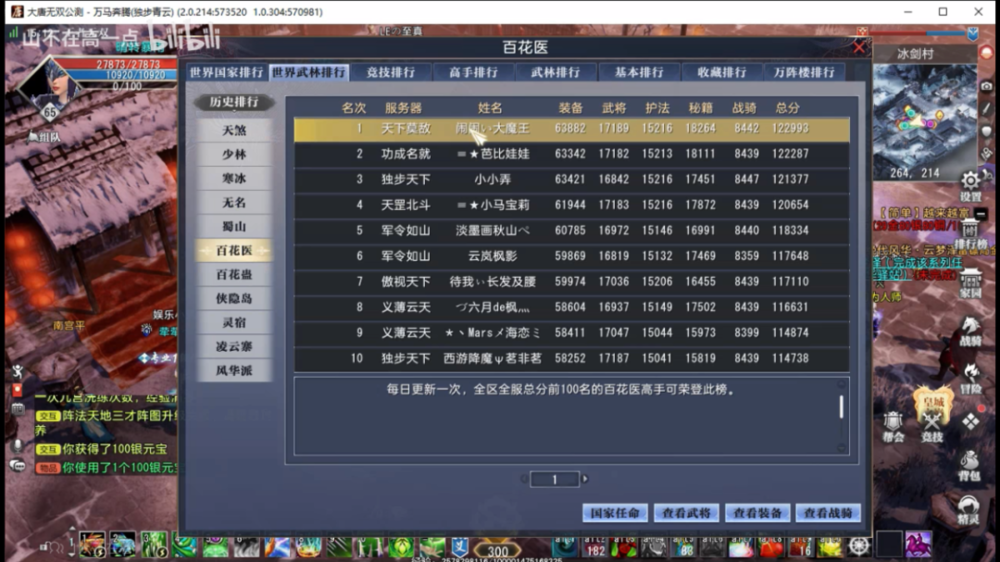

2021年11月,一组沉寂了半年之久的恶性诈骗案渐渐浮出水面。在2017年至2020年间,合江天立学校小学段前校长童敏在亲友处骗得巨额财款,用于充值网易旗下的一款网游《大唐无双》。在其拥有的游戏角色中,百花医“桃若”最为人所知。

故事的最后,童老师于2021年5月让象征冲刷与清洁的故乡的河漫过了自己的身体,用水流的重量代替了长期以来覆盖在心头的压抑,以此终结了后者的存在。

本案的舆论焦点之一在于当事人身份的特殊性。从其担任的职务来看,童敏本应是一位精通教育学理论且有较强自控力的杰出女性,然而,其后期的行为表现在外界眼中却又近乎完全失控,不计后果。

一方面,童敏在2017年2月发表的博客《好好活着》[1]中表示自己“很努力地在过每一分钟每一秒”,并且按照惯例,“还是做了年计划、期计划、月重点、每日生活工作规划”。

与此同时,她也直言,“我也相信自己努力了,但是还是感觉那么多不如意”,甚至抱怨自己在实际生活中“缺少一种规划和远见,更缺少坚持和付出”,以及在成长的路上“少了太多的指点”。

另一方面,虚拟的游戏世界向她敞开了怀抱,并给了她重新为另一个自己铺平人生道路的机会。她倾其所有地想要给“桃若”等角色以最好的一切,也不惜通过线下收购等方式让“桃若”拥有属于自己的忠臣和战队。

我们很难根据案件披露的有限信息对其人生加以论断,但从她相对热衷于治疗系角色——其分工往往是照顾队友——这一点上,依然能看到一些现实生活的影子。童老师在博客里提到,她“昨晚”教育过儿子之后“难过得睡不着”,“这些都不是一天发生的,是太多时间积累的结果”。或许是因为她一度在育儿问题上感到身为人母的力不从心,才会转而从成功保护队友中重拾些许自信。

从旁观者的视角看,她在游戏里觅得了现实生活中缺失已久的控制感,进而让对游戏角色养成的规划取代了对原有人生的规划。与没有上限的充值对等的,是她可以从服务器中获取对游戏世界秩序的无限掌控;在一个游戏区登顶并实现所有夙愿只是一个循环,而为了达成下一个循环,她总是能义无反顾地卖掉上一个失去了心理价值的账号。

在《大唐无双》或与之类似的多人在线游戏(MMORPG)中,往往存在着印第安人夸富宴(potlatch)式的运营模式:富甲一方的主人会拿出富余的物资举办宴会,在宾客们的羡慕赞誉或妒忌咒骂中收获社会声望并巩固社会地位,从而达成心理上的满足。

游戏运营方为了复刻这一机制,也会竭尽所能地为主要营收来源的20%头部玩家提供充分的展示空间。尽管其余80%的普通玩家可以通过有计划的投入玩得还不错,但在排行榜展示的悬殊差距前,他们又免不了要扮演“受邀蒙羞的宾客”以供头部取乐,最终二者共同履行起确立游戏内等级社会之秩序的义务。

游戏运营商提供的乐趣原本发挥着这样一种社会调节作用:将有闲阶级的富余资产高效转化为他们所需的社会声望,但其留下的过于狭窄的排名晋升赛道,也会诱发普通玩家“打肿脸充胖子”式的资金投入。其实,童敏之所以会殒命于游戏成瘾性成分带给她的“关怀”,也与这种“关怀”同人类文明之间的渊源有关。

为什么现实中足够羡煞旁人了,还要靠虚拟的养成资源规划能力来体现自我价值?

首先,按照赫伊津哈在《游戏的人》中所提出的,游戏和文明有着相同的“预设条件”,即“对自我的限制和控制”[2];成为玩家的优越感源于他们并非“被圈定在游戏指定的范围内”,而是“自愿接受了这一特定范围”。所以,无论现实生活富足还是空虚,游戏对这两种人都能满足他们想要的情感需求。

游戏情境具备一种主场优势:进入游戏本身便意味着退出工作,它和庆典一样属于“由欢愉支配的自律活动”。人们可以在社会允许的范围内(如节假日)暂停非自愿的、消极的社会关系(如回复领导信息),并做点只为取悦自己的事。这便使游戏中从任务向价值过渡的工作主义(workism)有机会很好地隐蔽起来。

几乎每款游戏都会提供简短的界面指引,同时附赠一次名曰“新手之路”的操作性条件反射训练,来帮助玩家完成在游戏世界中心理层面上的软着陆。在新手任务中,玩家可以通过异常简单的努力换得自己在游戏中立足的“开局资源”,而这次训练的模式也会被镌刻进玩家今后在游戏里的每一次投入中。

尽管游戏在空间和参数设置上均存在其边界,但由于玩家在抵达边界后依然可以在区域内持续性地徘徊和反复探索,其对游戏时间的投入几乎没有上限——《仙剑奇侠传》中的“十里坡剑神”就是一个早年的经典案例。对于只想停留在新手阶段的“咸鱼党”来说,游戏更像是他们退出工作时,按自己的喜好挑选的一个“安抚奶嘴”。

其次,针对那些有望积极投身游戏内容,然后不断成长的玩家,游戏设计者往往乐于通过主动权的转让来实现其在游戏中的隐退,因为只有这样才能逐步强化玩家游戏行为的内驱力。

一旦玩家将运营方制定的规则感知为自己开发的诀窍,或将设计者布置的任务视作自己想要达成的目标,运营方就会识趣地松开双手。事实上,“教鞭”很快会被玩家眼中的自己人——游戏攻略组——接过手来。

游戏设计者的完全隐退意味着把选择权交回玩家的欲望,而玩家在游戏攻略内容生产中自我效能感的“盈亏历”,构成了游戏内置的工作主义核心:“盈”时的成就感敦促玩家下次不能比这次更差,而“亏”时的挫败感则诱惑玩家下次做得更好。

这类玩家把游戏视作一份可以持续耕耘的第二职业,甚至将其作为自己“时间规划大师”的一枚奖章——我是一个有能力平衡工作与兴趣的人。

最后,对于那些顺利成长为独当一面的中流砥柱型“高玩”,一个足够自圆其说的异世界架构甚至可以让他们获得一次新生,续写他们在现实生活中未能尽情施展的欲望与抱负。

值得注意的是,游戏与战斗之间的关系远不止于它们在时空上的伴生现象;发动战争的行为自古以来就满足着人们对于决定一套游戏规则的神圣想象。赫伊津哈认为,“真正的战争动机往往不是表现在必要的经济扩张等等之中,而是表现于他们的骄横与自负、对权力的渴望以及对优越感的浮夸”[3],而这些欲望在现实中是非常难满足的——对有钱人也一样。

手游囊括了可以随身携带的“安全模式圣战”,正因为输掉战斗本身并不会对现实生活造成同步同水平的毁灭性打击,所以必胜的信念才成为了荒诞的、可以帮助人们暂时摆脱理性束缚的解药。

手游的世界观也擅长引入类似“诸神的黄昏”的战斗背景,从而让玩家的战斗在神明与天使的见证下更具英雄史诗的色彩。毕竟,以赫伊津哈的话来说,“个人发动战争是为了获得一种对神圣合法性的选择,而战争的胜负则是神的意志的验证”[4]。

靠爱好来发展“同谋”究竟香在哪里?

游戏社群属于典型的通过文化认同筛分组员、建立社交秩序的社群,成员之间或亲近或排斥的关系取决于其对游戏内容的看法是否一致,而与现实生活联系过于紧密,以致脱离游戏主题的讨论则被视作是违反契约精神的。

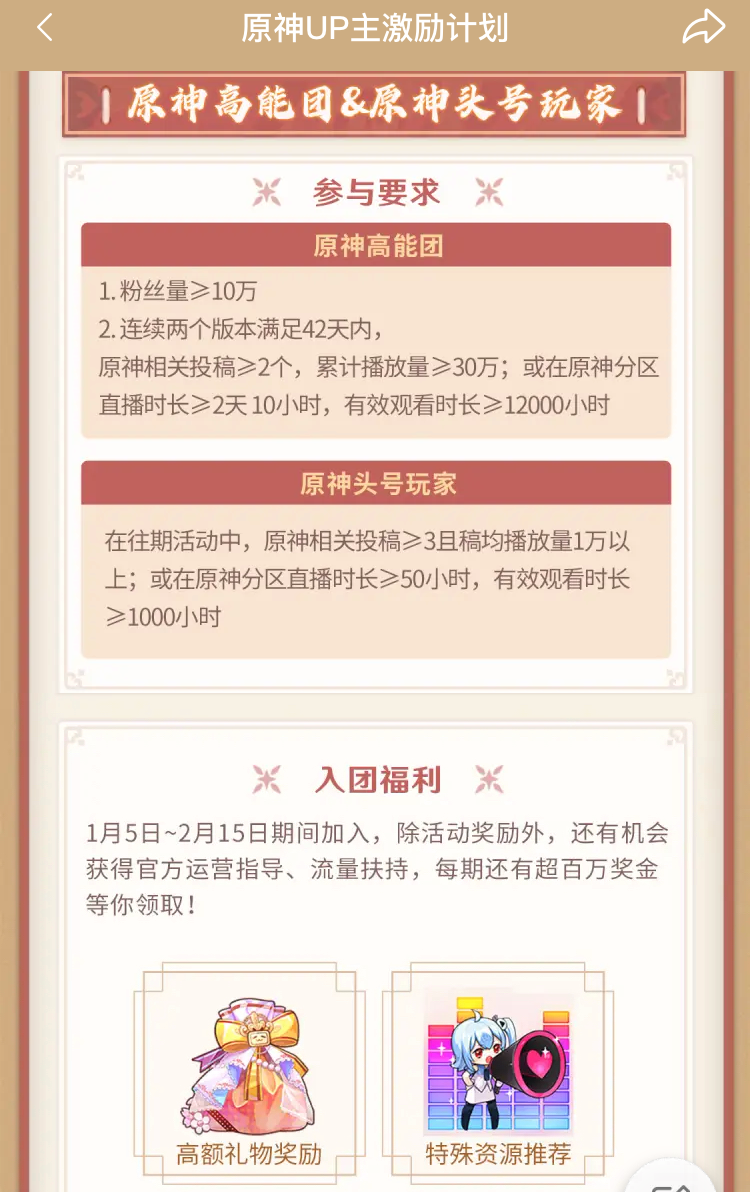

游戏运营商早已深谙意见领袖对于游戏运营的重要性,故而会对游戏中的模范公民进行授勋与加冕使其贵族化,并赋予其充分的话语权。这在他们看来能够行之有效地延长一款游戏的寿命,为产品在激烈商战中的经久不衰保驾护航。

不定期举办的up主激励活动努力促成普通玩家向意见领袖的转变;想要资金回笼的“爸爸”们获取支持的筹码有时简单粗暴,从虚拟货币到现金奖励,一应俱全;有时又对症下药,从数位板到流量扶持,可谓是投其所好。

在创作区扮演“爸爸去哪儿”导游的“小爸爸”——游戏体验官——是生而逢时的,他们凭借自己的聪明才智,以UGC创作恰到好处地指出游戏的种种爽点;明面上为玩家提供了层次分明的省钱攻略,实则把玩家为游戏充值的日子安排得明明白白。

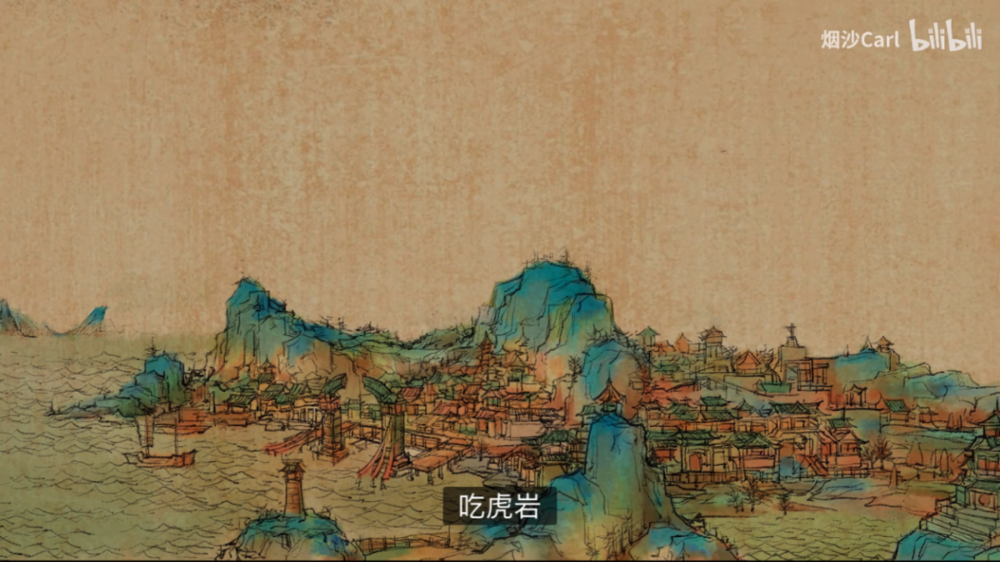

与此同时,在游戏之外,游戏商借二创激励计划营造的圈层认同——所谓“双厨狂喜”“梦幻联动”——不仅能让真爱粉愈陷愈深,同时也能收割达人们“爱屋及乌”射程内的路人缘,通过热门动漫、国风手作等话题标签进一步扩大游戏文化的影响范围。

玩家需要的,是一个能够承载其对美好生活向往的内容载体;为同好的作品买单,意味着可以暗中确认自己生活的意义。在这一议题上,我们或许可以参考米兰·昆德拉在《不朽》中塑造的阿涅丝与洛拉姐妹:

“人如果要证实他的‘我’的独特之处,并成功地说服自己,他具有不可模仿的、与众不同的地方,有两个方法:加法和减法。阿涅丝减去她的‘我’的所有表面和外来的东西,用这种办法来接近她真正的本质(由于不断地减,她冒着被减成零的危险)。洛拉的方法恰恰相反:为了使她的‘我’更加显眼,更加实在,更容易被人抓住,她在她的‘我’上面不断地加上新的属性,并尽量让自己和这些属性合而为一(由于不断地增加,她冒着失去她的‘我’的本质的危险)。”[5]

游戏和相关UGC内容的出现为社媒用户提供了在互联网空间,通过“叠加性格buff”亮明自己身份,或者说让自己的替身永存于网络的手段。

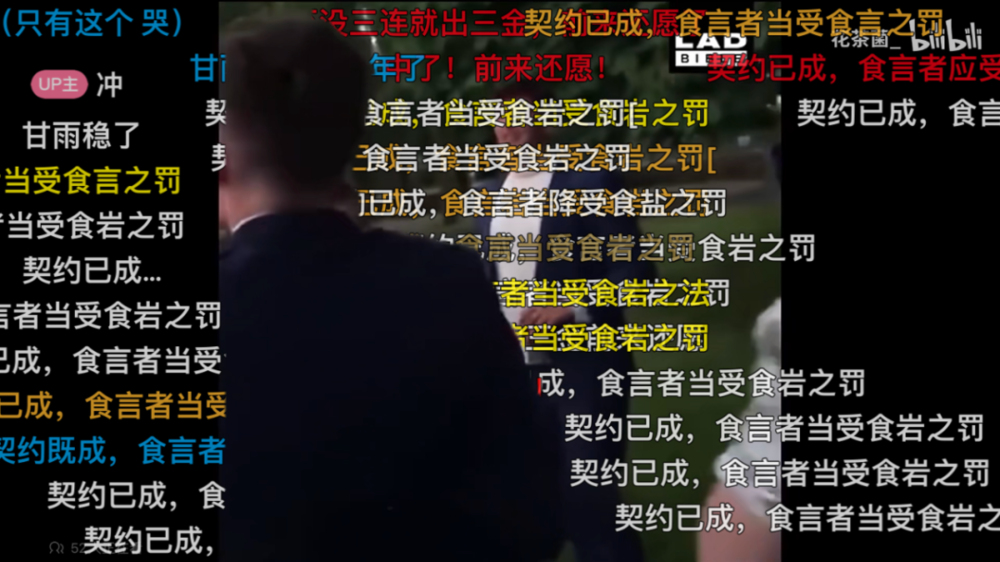

当我们回顾打着“XX玩家现状”类标签的原创内容时,不难观察到柯林斯在《互动仪式链》一书中描摹的景象:“在场的人们中间存在一种情绪感染力:因为他们都集中关注于同一件事情,并且相互意识到对方的焦点,所以他们开始被彼此的感情所吸引。结果,情感状态变得越来越强烈,也更有支配性;而相反的感受被主要的群体感受驱散了。”[6]

玩家们的在场情绪在弹幕的加持下被自己对游戏体验的回忆充分调动,当他们喊出“别骂了”“在?摄像头拆一下”之类的话语时,或许不乏那种“不是我一个人”的慰藉与舒适。

抽卡类视频从“白嫖成功”到“沉船卖惨”的两个极端,恰好呼应了情感能量——以柯林斯的话来说——“从高端的自信、热情、自我感觉良好;到中间平淡的常态;再到末端的消沉、缺乏主动性与消极的自我感觉”[7]所覆盖的多元光谱。

“互动仪式中成功建立起情感协调的结果就是产生了团结感”——一种“对此时聚集起来的群体的依恋感”[8]将玩家的休闲时光和游戏紧密地结合起来。

最后,我们需要谈谈“黑话准入机制”对互动仪式的影响。《游戏的人》论及人类自古热衷于知识与智慧方面的较量;对远古时代的人类来说,“行动与勇猛取决于武力,而知识则属于魔力”[9]。

说出只有玩过游戏的人才懂的话调动了那种原始的快乐;在“游戏宇宙”的叙事空间中活用黑话,无异于一场具有宗教仪式感的“神圣知识竞赛”,因为“人们说的每一个字都直接影响到宇宙秩序”[10]。

赫伊津哈进而指出,谜语本质上是一种“沟通了娱乐性和严肃性”的游戏,具有至关重要的仪式性。尽管谜语后来随着人类思维的发展分化为“神秘哲学”和“单纯娱乐”,“但这二者最初是融为一体、连续不断的思维活动,它们共同孕育了人类文明”[11]。

游戏玩家中的“谜语人”象征权威的祭司,因为他们的话语充满了超然而神启的智慧。更重要的是,解谜过程伴随着大量的“灵光乍现”,它们能够使玩家感到独一无二的自尊与自由。

何妨在纸片人的温柔乡里小憩片刻

除了与游戏内外的玩家和UGC生产者产生互动,与游戏角色的互动也是玩家不可或缺的慰藉渠道;这部分内容时常会被输出至社交媒体,作为对纸片人秀恩爱式的“主权宣誓”。

在与游戏内部环境的黑箱产生互动时,玩家的注意力高度集中在自己与游戏建立的单一关系上,从而忽略了一个重要事实——游戏与每个人建立关系的方式都是一样的。尽管脱离了游戏环境后其实不难认识到这一点,但逃离现实的冲动总是足以开启玩家们的着魔(possession)仪式——那种运营商宣称的沉浸式体验。

从人际交往到人机交互,玩家以新鲜感为代价换来了机械身上那种非人的忠诚与安心,私人体验与记忆则以服务器上存储的数据为载体得到了妥善的保存。这种专属感的满足更多依赖于玩家自身的认识和判断;只要账号上的数据与自己在游戏上的投入相匹,就可以确认这是“我的账号”——它和我之间建立的关系乃至情感是“唯一”的。

有人说:电子游戏不过是这一代人的麻将桌

不少人应该还依稀记得春节期间长辈们在麻将桌边的夸夸其谈,甚至在“管管游戏”和“管管孩子”之争中,也会有人指出老一辈人的童年同样离不开捉泥鳅、砸沙包、滚铁环。

游戏行为代表了玩家对他人交付的社会身份与义务的暂时逃离,其中燃烧着“我不想成为你们希望看到的那样,我只想保持自己的样子”式的激情。

游戏填补了生活中“做什么都无济于事”的时段内那种“做这个就够了”的空位,在安抚对未知和失控的焦虑或惊恐发作时,与宗教的功能相似。

或许对于自控力过剩的人来说,挫败带来的阴影反倒比一般人更大——他们几乎无时无刻不在积极地改造生活,扭转命运。然而,生活带给他们的创伤留下了“什么也不想做”的空档,而游戏成瘾治愈的正是他们的“杀时间”(kill time)之痛。

那些抱怨“沉迷游戏是病”的旁人,其实并不理解有时候生活才是病的来源。与其一味要求叫醒那些沉睡在摩尔甫斯(Morpheus)的英雄之梦里对抗邪恶的“大孩子”,不如致力于减少现实生活中的“内耗型工作”,提供更多高参与度的、有意义感的活动席位。

参考文献:

[1]童敏老师的博客.好好活着[EB/OL].blog.sina.com.cn/s/blog_16dd138670102xnld.html.2022-01-12.

[2]此处何道宽的译本更为通俗易懂,故与后文所选译本有别。约翰·赫伊津哈.游戏的人:文化中游戏成分的研究[M].何道宽,译.广州:花城出版社,2007:243.

[3][4][9][10][11]约翰·赫伊津哈.游戏的人:关于文化的游戏成分的研究[M].多人,译.杭州:中国美术学院出版社,1996:99,99,117,118,123.

[5]米兰·昆德拉.不朽[M].王振孙,郑克鲁,译.上海:上海译文出版社,2003:112.

[6][7][8]兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].林聚任,王鹏,宋丽君,译.北京:商务印书馆,2009:160,161,161.

本文来自微信公众号:北京大学社会化媒体研究中心(ID:pku_csmr),作者:李惟宇