本文来自微信公众号:行业研习(ID:hangyeyanxi),作者:李婷(武汉大学社会学院博士后),编辑:Susu,头图来自:视觉中国

对于欠发达地区的县域经济而言,近十年,资本的渗透和扩张,信息化、基建和物流的发展,市场一体化程度提高,地方市场的边界被进一步打破,更多的本地从业者要与全国范围内的经营主体竞争,原本可以本地化的收益也正在被县域外的经营主体所汲取。而在不具有资源和产业优势的情况下,本地可以依托于此向外汲取收益的增长点却十分有限。

从创业到打工

“打工是不可能打工的”。

2021年年初,35岁的阿远发出这样的感慨。返乡创业十多年,他自认为已经习惯了这种自己做主,自由自在的生活状态,给别人打工,就要受他人约束,他是万分不愿意的。没曾想迅速被自己打脸。他不仅在几个月后就去杭州打工了,还为了赚加班费,没有回家过年。

2021年上半年养猪又亏了十几万,返乡创业近十年,手上不仅没有积蓄,还欠下了不少债务。父母年近六十,33岁的弟弟还没结婚。妻子全职带着两个孩子,全靠自己一个人赚钱。这些促使他下定决心,离开“安逸舒适”的家乡,孤身一人进入到自己十分陌生的大城市和建筑行业。一开始,他也觉得十分不适应,甚至有了退缩的念头,但一想到自己身上的担子,便憋足一口气,告诉自己“别人能做,自己也能做”。通过一段时间的学习,不仅适应得很好,还成为了小组的领班,一个月有1万多元的收入。

在赣中地区西加县新河镇,像阿远这样返乡创业多年,但却没有积蓄,反而欠下大量债务的“小镇青年”并不少。

新和镇是一个养殖大镇。2005年,畜牧业尤其是养猪业发展成为了江西省农业发展的重点,政府提出了“后劲在畜”的口号。在政府的推动下,再加上猪肉消费需求不断上涨,此后养猪业得到了大力发展。作为养殖大县,2006年,西加县50头以上的养殖户只有140户,2014年达到900多户。新河镇则是该县的养殖重镇。2006年,总人口1.5万的新河镇,50头以上的生猪养殖户只有20户不到。2015年,养猪户达到583户,大多为300~500头的中小规模养殖户,高峰期全镇年出栏生猪20多万头。

2010年左右,是新河镇青年返乡创业的高峰。听闻很多养殖户赚了大钱,而且感觉养殖工作比较轻松自由,不少外出务工的青年因此被吸引,开始返乡创业。2008年之前,阿远的表哥和姐夫一直在广东花都从事矿石运输。2008年以后,矿石运输不景气,再加上家乡养猪业利润的吸引,他们开始回村养猪。2010年,阿远也离开了广州,开始回村养猪。2010年,阿远的弟弟,从广州回到老家县城,和人合伙开烧烤店,因生意不好,2015年也选择了回村养猪。

和阿远一样,他们去年都转行了,并下定决心不再养猪,转行的理由也和阿远类似。阿远的表哥,39岁,养猪十多年,欠下债务近60万。父母60多岁。妻子带着两个孩子在县城读书,不久前妻子又怀了一个孩子。去年同样亏了十多万,感觉到靠养猪翻盘不再可能,便到县城开了个麻将馆。

阿远的姐夫,38岁,养猪十多年,欠下债务50多万。父亲去年因癌症去世,母亲近60岁,还在东莞一个亲戚的工地负责做饭。妻子带着两个孩子在县城读书。去年养猪亏钱之后,他开始在本地一个朋友的工地上做建筑工人,每月收入6000元。

阿远的弟弟,33岁,虽然有一批挣了50多万,但除去亏掉的和少部分借出去的,手上的钱也是所剩无几。准备2022年结婚,未婚妻已经怀孕。去年经人介绍,到市里的一个工厂承包了一个食堂窗口卖快餐。

返乡创业风险大

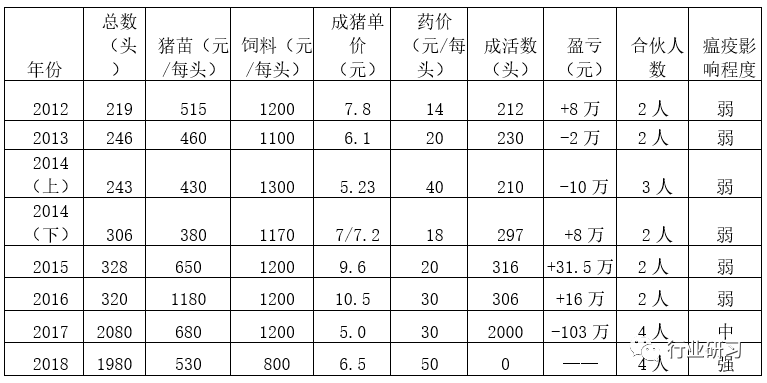

对于新河镇很多养殖户而言,如果仔细算下帐来,养猪近十年,不仅没有挣钱,还亏了钱。来看新河镇一养殖户从2012年~2018年的收益情况:

众所周知,养猪业是一个具有较高不确定性、风险较高的行业。这与猪肉这一商品供给弹性和需求弹性小有关,与养猪业的低门槛和周期性危机有关,还与养殖户在整个产业链中的弱势地位有关。

猪肉的稳定有序供给,与人们的生活质量息息相关。因此,国家的猪肉储备以及对猪肉价格的调控十分必要,能够避免肉贱伤养殖户,也能够避免肉贵伤大多数普通老百姓。对于养殖户而言,在价格较高时,会压缩养殖户获利的空间。在价格较低时,则能够为养殖户提供基本保障,风险也因此受到抑制。但国家政策调控总是具有滞后性,再加上养猪业的供给弹性小,中小规模养殖户也很难根据国家宏观调控的变动来调整养殖规模和频次。因此对于中小规模养殖户而言,宏观政策在风险抑制方面的作用相对有限。

高风险和有限的利润,意味着大多数养殖户实际上很难靠养猪业获得稳定且丰沛的收益。最近几年时息时兴的非洲猪瘟,更是增加了养殖业的不确定性和风险。非洲猪瘟之前,在新河镇的养殖户中,80%的人都挣了一些钱,但大部分人挣得并不多。除去养猪场的前期投资(15万元),前述的养殖户在2017年以前用四年时间也只挣了12万元,比不上外出务工收入,甚至不够基本开支。非洲猪瘟出现之后,80%的人都亏了钱,而且金额巨大。

和很多养殖户交谈的过程中,他们都感慨,要是早一点从养殖业退出,就不会欠这么多债务了。而一些养殖户虽长期没有挣钱,但始终不愿意从养猪业退出。这一点,确实令人费解。

深入交谈发现,在从事养殖业的过程中,很多养殖户心态是,虽然亏了钱,但周边有人赚了大钱,自己也期待赚一次大钱,不仅能够还债,还有可能发财。但对于大多数养殖户而言,赚大钱始终没有发生,偶尔获得一笔收益也只够覆盖部分债务。结果债务却越积越多,沉没成本也变得越来越高,对赚一次大钱的依赖程度也越来越高,因此也就越来越难从这一“深坑”中跳脱出来。其主要原因在于,养猪业概率较小但不时会发生的高收益,导致带有侥幸心理的养殖户产生了“奖励预测误差”,这一点和赌博类似。

不断“被升级”的消费

通过算账发现,返乡创业后小镇青年的高负债不仅和返乡创业风险高,利润有限相关,还与高消费有关。这同样令人费解。因为在大多数人的意识里,相比在大城市,在家乡工作和生活的好处是生活成本低,这不仅体现在日常消费中,还体现在购房等大件消费中。问题是,一系列原因导致乡村社会消费升级的速度要远远快于收入增长的速度,小镇青年更是消费升级的先行者,消费与生产的倒挂,导致小镇青年“被透支”和“被负债”。

消费升级主要有以下表现:居住地从村里转移到镇里,再转移到县城;车子越开越好,手机根据潮流不断更新迭代;日常消费包括衣着、食品和日化用品消费的不断品牌化;在网上购物的频率提高;人情消费越来越高;等等。

2015年以前,阿远姐夫一家住在村里。2015年到镇上买了一套房子(房子加装修25万左右)之后就一直住在镇上。在镇上,一家四口每月的开销达到3000元。2020年为了解决孩子教育问题,搬到了县城。在县城,一家四口每月的开销至少要5000元。家里有两辆小汽车,一辆是15万左右的哈弗,一辆是10多万的现代。妻子用的是最新的三星手机,化妆品包括倩碧、兰蔻等品牌。

阿远的表哥,2015年在镇里租房住,2018年在县城租房住,2020年在县城买了一套房子(每平6000元),2021年全家住进了县城的房子里。家里也有两辆小汽车,一辆20多万的三菱,一辆10多万的别克。自己用的是最新的苹果手机。妻子用的护肤品、化妆品和衣服等也在不断升级。护肤品和化妆品一般要到市里的专柜购买或者找代购,一年在这方面的开销就上万元。加上房贷,一家四口在县城每月支出为8000元左右。

消费如此之高,但是收入增长却十分有限,借债和透支便成为了必然。为什么消费会如此之高?这离不开乡村社会消费正在不断升级的大背景。

消费升级是农村现代化和城市化的一个重要表征和基本趋势。农民的城市化使得农村的生活方式也逐渐城市化;资本对下沉市场的渗透,乡村社会进一步被消费主义裹挟;农村优秀生源和师资不断向城市集中,倒逼农村教育城镇化,农民消费的主体场景从村镇进入到县城;半熟人社会消费竞争变得愈发激烈,等等,是乡村社会消费升级的重要原因。在这些方面,全国几乎都是如此。只是,赣中山区西加县新河镇返乡创业的小镇青年们,他们消费升级的速度远超我们的想象,这一过程到底是如何发生的,需要回到小镇青年所处的经济生态和社会生态中去理解。

小镇青年的经济社会生态

第一,非充分就业和被消费填充的闲暇。在大多数中西部地区,乡村社会工商业发展相对有限,创业以第一产业为主,而第一产业具有强自然属性,劳动时间具有非均质性和不充分性。机械化的发展,又使得很多劳动被机械替代。

就拿作为养殖户的小镇青年来说,他们每天的工作时间只有四个多小时。即使是二三产业的创业者,也会因为地方社会经济发展的密度和强度有限,工作时间相对较短,强度较弱,比如从事电器销售的电工和粮食烘干厂、制衣厂的老板,他们大多是阶段性或者周期性的忙。部分人通过兼业来解决这一问题。但乡村社会内部的就业或创业机会十分有限,很多行业都高度内卷,而且与年轻人的就业意愿也并不匹配,小镇青年找其他工作以增加工作时间并不容易。因此,非充分就业成为了常态。这意味着其收入增长空间有限,也意味着他们拥有了大量的闲暇时间。

大量的闲暇时间如何打发成为了问题。在纯粹的乡村社会,因为人们的经济能力有限,打发闲暇时间本身完全是免费的,低成本的,具有极弱的消费属性,比如坐在一起闲聊或者打几乎没有输赢的小牌和麻将。而随着人们的经济能力提升,随着城市化的不断深入,打发闲暇时间的方式也在不断升级,变得越来越昂贵。在这一背景下,因为在城市体验过丰富多彩的娱乐生活,再加上生产过程中缺乏持续稳定的成就感,找刺激成为了返乡创业的小镇青年打发闲暇时间的重要目标,以避免生活变得“寡淡无味”。

为了寻求刺激,“有趣”地打发漫长的闲暇时间,小镇青年们打牌输赢越来越大,打麻将的地点从村里到镇里,开始利用手机软件打网络麻将以破解打牌的空间和时间约束。泡脚、唱K、吃夜宵、看电影、逛街和旅游,也成为了小镇青年们的选择。不断升级的消费成为了小镇青年打发闲暇时间的主要方式。

第二,关系经济与关系经营消费。除了强自然属性以外,乡村社会的创业或就业还高度依赖直接或间接的熟人关系这一社会资本,具有关系经济的特征。生活在地方社会的人总是更“讲关系”,在发展经济的时候也是如此,这与乡村社会的制度化和正规化程度低有关,与乡村社会产业的专业化程度低且同质化程度高有关,也与乡村社会大多做得是熟人生意有关。关系的经营和运用能力成为了评判创业者实力的重要指标。

一些人具有先天关系优势,如有亲戚在官场或“社会”上混得很好,另一些人不具备。但是无论具有先天的关系优势与否,都需要经营关系,只是两者经营关系付出的成本有高低。因为一方面,在乡村社会,关系的重合性较高,增加了关系经营的必要性和空间;另一方面,即使是先天的社会关系,其长期维系也离不开一定的利益连接。

在理性化程度不断提升的背景下,利益连接变得越来越重要。关系经营以确保彼此的利益关系不断被强化,关系经营的质量高度影响着利益分配和创业者的关系变现能力。事实上,先天的社会关系与关系变现能力并不直接相关,关系经营在其中起着很重要的作用。

而关系经营本身是有成本的,关系质量越高,往往意味着关系经营的成本越高。对于不具有先天关系优势的人而言,尤是如此。在产生利益关联以前,关系经营的重要内容是消费,或者说消费是关系经营的重要切入口。利益关联建立之后,关系的经营也需要通过消费来维系和强化。

这种关系经营消费很多时候是双向推动的。在养殖领域,饲料经销商往往是地方的经济和社会精英,在政府部门也有一定的关系。养殖户会主动与他们经营好关系,以确保他们能够赊欠饲料和仔猪,打点养殖场建设审批和环保等问题。在饲料经销商较多,竞争激烈的情况下,饲料经销商也会主动与养殖户经营好关系,以确保更多的养殖户购买自己的饲料。

对于大多数缺乏社会资本的小镇青年而言,或主动或被动地参与到由经济和社会精英主导的消费场景中,包括和精英们走人情,出入高档的洗浴中心和KTV,消费一些符合精英们需要的“高级服务”,成为常态。问题是这种看似具有“投资”属性的消费升级不仅会增加小镇青年的消费负担,还具有高度的不确定性,小镇青年也可能在消费升级中沉沦和迷失自我。

阿远的表哥,返乡创业之后,人际关系越来越广,人情负担也越来越重。阿远表哥的初中同学,在本地是说得上话的“社会精英”。早年在东莞等地开办赌场挣了些钱,在家乡养猪业兴起之后,也开始返乡做起了饲料经销商。在同学的带领下,阿远表哥加入到了他同学的圈子。

此后,为了维系圈子,不仅要和圈子内的人走人情,送的人情钱还要够多。为了减轻负担,也不得不办一些原本不会办的酒席,虽收回了一些人情,伴随而来的是酒席消费的增加。此外,与圈子内的人一起去泡脚和K歌等,也变得频繁,时间久了,他甚至开始喜欢上这种娱乐活动。比较极端的情况是,在车贷都快还不上的情况下还往洗浴中心的卡里充了1000元。

第三,收入激增与激情消费。对于养猪户而言,要么长时间完全没有收入,要么短时间内收入激增。养猪户可能会因为收入激增而激情消费或冲动消费,比如换一辆更好的车或是换新的手机等。少有的几次收入激增导致激情消费,成为了消费升级的重要节点。

此外,收入的不确定性,增加了消费的不确定性,同样可能增加激情消费和冲动消费的可能性。因为“以收定支”,是家庭消费的重要原则,是消费具有节制、计划性和规律性的关键。收入的不确定也会强化消费的盲目性,使消费变得无节制、无计划,盲目的消费升级也更加容易发生。

第四,赊账经济与消费能力的虚假提升。在地方社会中,赊账成为常态。在地方社会市场高度内卷,消费者有赊账需求的情况下,赊账成为了地方社会商业经营主体招揽生意的重要手段。超市经营者、饭店、建筑材料和电器销售者等等,每年年底的首要任务就是收账。为了补偿赊账和收账的不确定性,销售者会适度地提价以增加利润,其本质是利息。而对于创业的小镇青年而言,为了保证自身有更多的灵活资金可支配,如果能赊账,会尽量赊账,也会选择对赊账消费的适度提价采取包容的态度。

赊账常态化,看起来提升了小镇青年的消费能力,实际上这一能力却具有虚假性。因赊账争取到的灵活资金,也并没有被小镇青年完全投入到生产,部分甚至很大一部分投入到了更高层级且无法赊账的消费中。

第五,代际支持与消费升级的基本保障。长期赊账不还,最终会导致小镇青年在地方社会的“信用破产”,因此长时间来看,仅仅依靠赊账难以维系不断的消费升级。不仅如此,对于收入不稳定,收入有限且消费负担较重的小镇青年而言,要保障家庭基本运转,也并不容易。作为一代农民工的父代给予小镇青年的“支持”,也成为了小镇青年家庭运转和消费升级的重要支撑。事实上,很多小镇青年“无所作为”的创业期大多与父代务工的黄金期相重合。

无论是阿远还是阿远的表哥、姐夫,都从父代得到了大量支持。事实上,他们的父代甚至比他们挣得多。阿远表哥的父亲靠常年在工地打工,有很多年,每年有六万左右的收入。省吃俭用的情况下,母亲在家务农的收入维持两口子的开支没有问题,父亲外出打工的收入基本上都能够存下来。2003年外出务工至今,父母两个人有近40万元的存款,再加上经营一片经济林,十多年下来,也卖了十多万。而这些钱大多用于支持儿女买房、买车和养孩子等,手中的存款已经所剩不多。

第六,赣中山区的生活主义。在河南调研发现,虽然同样是养猪,养殖户却并没有像赣中地区的小镇青年一样,不断进行消费升级,生产和消费的倒挂没有那么严重。这与南北方的生活方式差异也有一定关系。

南方山区物产丰富,人们的危机意识较弱,遵循重消费轻积累的生活主义。而北方平原地区,物产相对贫瘠,受干旱等灾害的影响较严重,有较强的危机意识,遵循“重积累轻消费”的传统。此外,河南地区农村家庭间“发展竞争”激烈,消费升级主要集中在购房这类发展属性较强的消费上,纯享受消费比如服装和饮食的升级不具有合理性,会面临村庄社会舆论压力,因此消费升级更加节制。而赣中山区的消费竞争是弥散的,对于农民而言,享受生活和发展都具有合理性,都被视为“有面子”的行为,消费升级也更加弥散和全面,缺乏节制。

注定被“透支”的命运?

在赣中地区乡村社会,因为生产升级没能跟得上消费升级的速度,小镇青年长时期面临支大于收的问题,透支便是必然。除了养殖业以外,其他行业中返乡创业的小镇青年也有着类似的命运,比如返乡做水果生意的,开农庄等等。只是养殖业在风险和收入的不确定性上表现得更为极端,养殖户消费升级速度上也表现得更为极端,因此消费与生产的倒挂比较严重。

当然,在小镇青年中,也不乏十分勤劳、简朴、更加务实和运气更好的创业者,他们在返乡之后,走上了发财致富之路。但是从中西部地区乡村社会整体创业的环境来看,这样的人是少数,大部分小镇青年都难逃“被透支”的命运。

欠发达地区大部分县域社会是一个强消费社会。在中西部欠发达地区县域经济发展过程中,第二产业尤其是工业发展面临诸多瓶颈,决定了县域经济消费性偏强而生产性偏弱。近十年来,西加县第二产业发展有限,且增速远远低于第三产业。

2010年,西加县全年完成生产总值290173万元,其中,第一产业增加值81014万元;第二产业增加值138094万元;第三产业增加值71065万元。三次产业结构为27.92:47.59:24.49。2020年全县实现生产总值(GDP)777848万元,其中第一产业增加值实现121316万元;第二产业增加值实现291169万元;第三产业增加值实现365363万元。三次产业结构为15.60:37.43:46.97。这与许多一线城市的二产比例下降,三产比例上升不同。一线城市的去工业化伴随着现代中高端商服业的充分发展,依然能够实现从国内外其他地区汲取收益的目标,从而实现整体的收大于支。这些城市的从业者可能消费增速快,但收入增速也快,收入增速不一定低于消费增速。

欠发达地区的县域经济在整个国家经济体系中属于被汲取的对象。在中西部地区欠发达的县城,二产发展有限,而且以中低端产业为主,西加县工业园区以食品、建材、造纸、林化、药业、服装等10多个系列产品为主导。第三产业的发展也以传统中低端商服业为主。

受剪刀差的影响,欠发达地区的县域经济依然是被先发地区汲取的对象,整体而言收小于支。房地产被很多地方视为汲取收益的工具,但是在工业发展不具有优势无法实现外地人口聚集的情况下,房地产也只能够汲取本地城乡居民的有限收入,导致本地居民被负债和透支程度提高。

雪上加霜的是,当县域城乡居民到县外或网上购物越来越频繁时,中西部地区县域经济被汲取的程度还会大大提高,进一步压缩了本地从业者的收益空间,比如拼多多和社区团购的发展,本地超市的经营状况变得越来越差。

对于欠发达地区的县域经济而言,近十年,资本的渗透和扩张,信息化、基建和物流的发展,市场一体化程度提高,地方市场的边界被进一步打破,更多的本地从业者要与全国范围内的经营主体竞争,原本可以本地化的收益也正在被县域外的经营主体所汲取。而不具有资源和产业优势的情况下,本地可以依托于此向外汲取收益的增长点却十分有限。这意味着本地从业者的收入增速会进一步下降,消费增速也更有可能会高于收入增速。

撇开县域内部的行业差异和阶层差异不谈,县域的经济生态,县域经济在全国经济体系中的位置,整体上决定了返乡创业的小镇青年是否会被透支及其被透支的程度。

除此之外,剧烈的社会转型背景下,社会问题逐渐凸显,也是小镇青年“被透支”的加速器。被传统社会和现代社会两种结构性力量撕扯的农民,正变得无所是从。原本支撑和引导他们安身立命的价值体系已经逐渐松动,比如传统农业社会中节制和勤劳的一面正在弱化,消费主义、享乐主义寻找缝隙,逐渐渗透,甚至开始主导着乡村社会中人们的观念和行为,小镇青年往往是最早和最容易被俘获的对象。在消费主义和享乐主义的引导下,他们包容甚至放纵自己,拥有越来越多的闲暇时间,以越来越昂贵甚至庸俗的消费来打发闲暇时间。在半熟人社会中,不受节制的消费竞争,也在逐渐消耗他们有限的资源。

问题是,当前逐渐原子化和个体化的乡村社会,缺乏限制享乐主义和消费主义的结构性力量。享乐主义和消费主义起源于城市社会,也在城市社会和“市场体系”中受到抑制。

城市社会为人们提供了更为充分的就业机会,劳动力变现的机会诸多,激励着人们挤压自己的闲暇时间,获得更多的收益。这会减少他们享乐的时间,极端的情况下,人们甚至会因此缺乏享乐的时间,但是这也降低了享乐主义和消费主义过度发展的可能性。

在城市,人们更容易获得稳定的收入,更有可能坚持以收定支,进行更为规律,更具计划性,更为节制的消费。事实上,城市和市场体系在激发个体不断进行消费和冒险的同时,也在组织和规训个体,不断强化个体的规则意识、积累意识和风险意识。

农村城市化不断深入的趋势基本不可逆。城市社会和市场体系正在向乡村社会输送享乐主义和消费主义,但还没能将节制消费主义和享乐主义的制度、组织或价值体系输送到乡村社会。因为乡村社会缺乏城市社会独有的经济生态和社会生态。大部分欠发达地区的县域社会,其底色依然是乡村社会,无法在短时间内建立起先发城市经过几十年甚至上百年发展建立起来的经济、社会生态。而要恢复和重建乡村社会原有的价值体系不再可能,因为城市化冲击下原有的经济基础和社会基础不再。

小镇青年向何处去?

对于返乡创业的小镇青年而言,生产和生活都在乡村社会展开,想要依靠个体的力量摆脱被透支的命运,十分艰难。像阿远那样,承担起家庭责任,离开乡村社会,摆脱强消费社会的吸纳,到大城市打拼,增加收入的同时减少闲暇,减少消费,扭转支大于收的局面,或许是一种不错的选择。要制度化的解决这一问题,政府不能缺位。

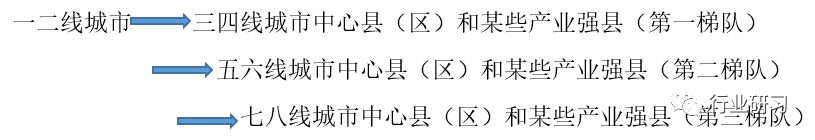

对于政府而言,首先应该明确的是,在县域经济生态和县域经济在全国经济体系中的位置短时间内无法实现较大转变的情况下,不应该盲目鼓励青年返乡创业。产业转移被视为当前县域经济发展的重要契机,然而对于大多数欠发达地区的县城而言,并非如此。从全球产业转移的历史来看,产业转移是呈梯队的。从经济中心逐渐转移到次中心,经过一定时间的发展,又转移到下一个梯队,最终转移到经济体系的边缘地带。

在一个国家内部,产业转移也应该遵循相似的路径。一开始,产业往往是从先发地区的经济中心向一些具有区位优势、资源优势或产业基础较好的次经济中心转移,这些地区将会是产业转移的第一梯队,是当前产业转移的重点区域。如此,短时间内才能够在这些地区形成一定的集聚优势,建构良好的工业生态,而不是盲目散乱扩张。因为产业的适度集聚和结构有机化是影响工业生态的重要因素。

对于大多数不具有区位优势和资源优势的中西部县城而言,他们不一定会成为产业转移的重点区域,即使成为了产业转移的重点区域,也要在第二梯队、第三梯队的工业发展面临转移或者转型时。其间还存在大量的不确定性。因为产业转移不仅在国家内部展开,国家间的产业转移也没有停止,中西部地区不具有区位优势和资源优势地区可能还要与其他国家竞争。

因此,对于大部分不具有区位优势或资源优势的中西部县城而言,很长一段时间内,他们很难成为产业转移的重点区域。大量农民进城务工和经商将会是经济发展的常态,只是相比产业转移以前,农民进城的距离会相对缩短,进城的成本也有可能因此降低。在次级或次次级经济中心的辐射下,经济会有所增长,但限度明显。

在很长一段时间内,这些地区县域社会的主要功能应该是为本地或进城农民提供基本保障,为参与市场竞争的农民提供退路,降低农民家庭发展的成本,而不是盲目发展房地产,盲目扩建工业园区、招商引资。因为政府的这些行动,无法改变其与次经济中心、次次经济中心相比,竞争力不足的现实,也会影响到整个国家产业转移的节奏和质量。

不仅如此,这些行动还会增加县域社会中农民的生活成本,促使一些农民包括小镇青年盲目流动和盲目投资。而这些县城因为失去发展机会所带来的牺牲,可以依靠国家的转移支付来补偿。

其次,在农民生产能力没能够相应提升的背景下,政府在推进农民消费升级的过程中,应该扮演更为消极的角色,比如避免将有限的教育资源集中配置在县域,以推进县城房地产发展,倒逼农民进行教育城镇化和消费升级。

社会层面,在充分吸收传统和现代社会积极理念的基础上,将在地农民包括小镇青年组织起来进行生活教育,强调家庭责任,弘扬勤劳节俭等美德,引导他们重建关于健康和幸福生活的价值体系,积极应对农村社会转型过程中出现的价值危机,建立有利于个体和家庭发展的生活秩序。

本文来自微信公众号:行业研习(ID:hangyeyanxi),作者:李婷(武汉大学社会学院博士后),编辑:Susu