本文来自微信公众号:环行星球(ID:huanxingxingqiu),作者:Yinanaa,审稿:蟹黄捞饭,图文制作:七,头图来自:《忧郁症》

全科医生解释说,这张单子只是给你去住一晚的机会,帮助你度过发作期,但去或不去都由你决定。或者你下次惊恐发作时再去也没有问题(即没有时间限制)。我当然没去!我把那张神奇的单子保存好备用。

于是,我真的在后来一次惊恐发作时去了。当时,我要租的房子突然毁约不租了,而前房东让我把暂放在那的两件行李赶紧拿走,当时我还在七八公里以外上体操课。坚持到上完课,我彻底崩溃,坐在更衣室大哭,越哭越呼吸困难。

一起上课的人打了那张单子上的电话。于是我被一辆警车护送到精神病院。换上病号服时,我才注意到我的胳膊已经因为焦虑爆了一堆荨麻疹。一位医生跟我谈话,评估我的状况,让我静养观察。一位护士给我涂了药,防止我继续抓破那些荨麻疹。他们没有给我开任何药物。连我要求给我一片安眠药助眠也被拒绝。

走进病房我惊呆了,这是我不用花钱就能住的吗?加上独立卫生间整个房间应该超过30平米,隔音效果很好。我确实昏昏沉沉睡了久违的一个好觉。早上,护士敲门也没叫醒我。我睡到日上三竿后,去询问早饭,得到仅剩几片面包和一包果酱,一包黄油。

吃完饭,我就开始四处走动。一开始晃荡时,我不无担忧,鬼鬼祟祟。在发现并没有人理睬我后,我便安下心来。室内的公共区域有一个无人问津的图书角,一个无人问津的音乐角,一间无人问津的健身室,和一间始终有人的观影室。

观影室里放了几十卷DVD。我能辨认出一些超级英雄电影和另一些温情电影。我去和弹钢琴的人说话。她告诉我她是一名音乐治疗师。我问她,音乐如何治疗?她就以不同颜色标记琴键教我弹奏简单的旋律。

室外的公共区域是一个自带健身区的小花园。那时已是10月,青草竟意外得青翠欲滴。但穿着病号服的人们看上去都无心于风景,而是各自抽烟。清洁人员不时清理走四散的烟头。我把我能活动的室内室外区域转了十几圈后,便回到自己的房间。

换病号服时,少不了交出钥匙等尖锐物品。不知出于何种考虑,手机的充电线被收走(可以到护士站充电),电脑的充电线则被留下。于是,在那儿的三天时间里,我就像宅在家里时那样网上冲浪、刷刷电影。我也确实睡了久违的几个好觉。我所见到的其他“病友”大多沉浸在自己的世界。唯一的一个同龄小哥和我在互相行注目礼几个来回后,我走上前去跟他说话,开启了一段友谊。

住院第三天,一位医生又来和我谈话,评估我的精神状况。然后,我被“释放”了。在走出大门后,我才有机会细细端详这个地方。在那之后,每当我坐地铁经过附近那一站,心中都会涌起一股异样的亲切感,好像那里竟曾短暂地成为我的港湾。

在那次短暂的精神病院之旅后,我确实开始以一种新的视角审视我的精神问题。在出国前,我已在校医院、省里的医院和北京回龙观医院被诊断为抑郁状态。校医院给我开了一个月剂量的百忧解,并通知了我的辅导员。我的辅导员则一个紧急电话把我妈叫到了北京。我妈突然出现在宿舍楼下时,我着实吓了一跳。

省里的医院则是挂的专家号,候诊的患者密密麻麻挤满了诊室,长队一直排到对面诊室门前。而每个人就在那么多人面前描述自己的精神状况。我印象深刻的一个场景是,当一位候诊患者描述自己对他人的嫉妒心和伤害欲时,其他人不约而同低下头假装自己没听到。

因为排到我时量表室的医生已然下班,这位医生只得匆匆给我开了一堆药物嘱我吃两周再来复查。回龙观医院给我的评估是中度抑郁和重度焦虑,并未开药,而是建议我多运动。

必须承认,我对精神类药物有恐惧心理。这一是由于心理压力——“神经病”成为了广义的贬义称谓,社会氛围更是对之避而不谈;二是我个人对安眠药物的反应让我感到惶恐——我很早就察觉,在服用佐匹克隆后,我会出现感官增强和空间感失调,这种类似“嗑药”的效果让我惴惴不安——

自启蒙以来,我们被教育,人是自己的主人,人能以理性控制自己的身体和精神。而流行的话语更是如此:通过健身我们能改造身体,通过各种自我暗示和心理训练我们能改造精神。而当我体验到,一枚小小的药丸就能让我脚下的土地漂浮起来,让我“浩浩兮如凭虚御风”又“飘飘兮如遗世独立”,这简直细思恐极了。或许我从来不是自己的主人,而是一具由各种各样精密生物化学作用链条搭起来的机器。

但这次北欧精神病院三日游鼓励了我暂时放下那些来自外界和自我的恐惧、紧张和迟疑,正视自己精神健康出了问题这件事。我意识到,似乎最糟糕的情况,即进入精神病院,好像也并没有很糟……?

于是,我和全科医生全面地报告了我过去的诊断并描述了我的情况。她将我转诊到一个中枢性的精神卫生中心。在那里,我和另一位医生谈话后,她评估我需要接受心理治疗(psychotherapy),但不需要去精神科进行药物治疗。她从丹麦公共卫生网站上给我打印出一张列表。按照这张列表,我一个个打电话询问是否及何时能得到预约。

根据丹麦国家健康委员会的报告,每五个丹麦人里就有一个至少在人生的某个阶段经历过抑郁。世界上最幸福的国家也存在着普遍的抑郁问题。为了鼓励人们正视可能存在的精神问题,减少讳疾忌医的现象,丹麦政府出台了一系列措施:

18到24岁的年轻人可免费接受针对轻中度抑郁/焦虑的心理治疗;因重大疾病、事故、丧亲、性侵等原因需要心理治疗的人群接受心理治疗可报销一半以上的费用;学生和低收入人群接受心理治疗享有折扣,如笔者的咨询费由学校报销一半,又由保险公司报销一部分。

此外,一些工会为与工作相关的抑郁人群提供免费心理治疗或报销部分费用,如笔者的一位朋友就是服务于此类抑郁的咨询师,他和工会和相关企业有密切联系和合作。

在学校,学生们的学业活动极为松散,但学院和学校的各种部门会不厌其烦地发邮件告知如果你压力大/顶不住/需要排解,可以联系哪些人,哪些部门,申请哪些延期和豁免。

丹麦的这些举措确实营造了相对理性化的社会氛围。2019年丹麦奥胡斯大学的一项研究显示,15到44岁的人群中抑郁症的年均发病率在0.8%~1.0%,其中逾1/4的人在接受抗抑郁药物治疗的五年内也接受过精神病院的护理。我常常惊讶于丹麦人谈到自己精神问题的坦诚。很多人会坦然地提到自己最近“不太好”(not OK),在经历精神“感冒”,在接受来自学校或教会或医院或私人机构的帮助。

当我第一次在约会软件看到有人把“双相情感障碍”(bipolar)和“爱好无人机”并列作为自己的个人介绍时,我想,对他来说,双相可能和无人机一样是将他和别人区分开的一个特殊方面吧。

当我第一次在课堂讨论中听到同学说到自己一直接受心理治疗后,我在短暂的诧异后几乎马上私信她,感谢你的坦诚,我深有共鸣……我于是收获一段友谊。而当我也在课程讨论中讲到自己的经历后,更是收到了一堆反馈……我从来不知道也不敢想象,那些健谈的面孔后,那些灿烂的笑容下,也有那么多焦灼的战栗和辗转反侧。

我意识到,遭受精神问题不是一件羞耻或悲伤的事,而正视甚至谈论自己的精神状况并不是“示弱”或“暴露弱点”。当人们不再习惯性地将抑郁视为洪水猛兽,当人们承认现代人在社会的剧烈变革和传统价值的剧烈坍塌中无所适从并不只是自己的“无能”,人们就会意识到,短期或长期的抑郁,很可能是我们共同的秘密。而这样的秘密也可能是将人联结起来并导向互助的纽带。

精神病院之旅的另一个意外结局是,我当时的男友在知道这件事后批评了我。他告诉我,我在那儿一天的各种费用估计得有8000克朗,我不该轻易联系那里,那是昂贵的公共资源。那时我对公共资源这四个字尚没有什么特殊感觉。直到一年后的一天,当我在一个露天酒吧看世界杯时,突然发现所有人都像原地凝固了一般没有声音也不再移动,而路上骑自行车的人也突然下车静立。我四处张望,才发现一辆救护车正从一个居民楼抬出一架病床,上面坐着一位老年女子。

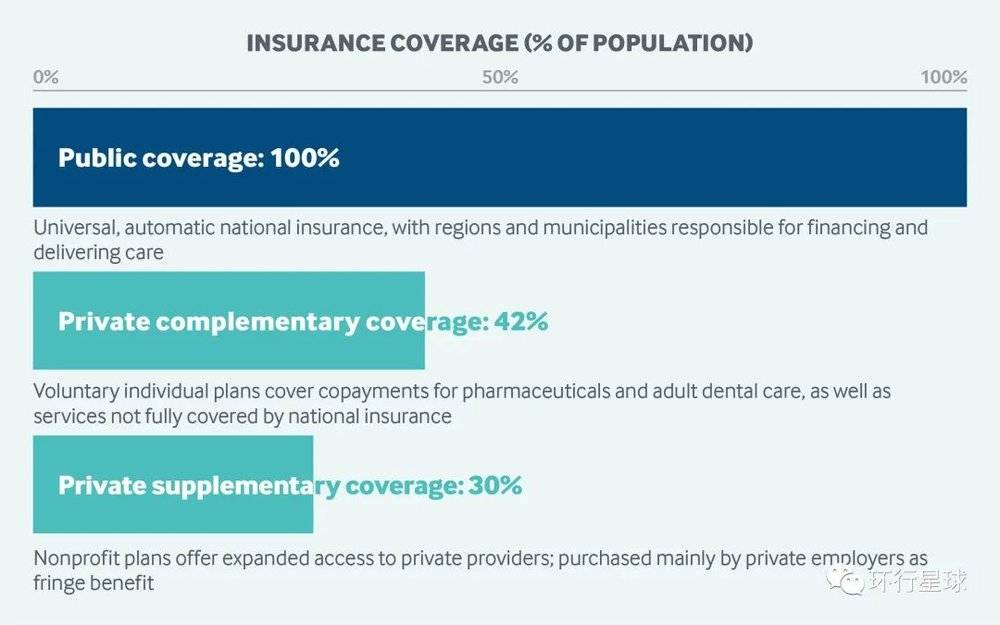

直到那一刻我才理解,为什么一方面是政府和社会以各种形式宣传“抑郁不是问题,请尽情求助”,一方面,丹麦人习惯以私立保险来覆盖心理治疗的费用,而公费医疗系统里的资源往往只作为求助的开始(如公费医疗往往仅报销前12次的咨询费用)。

我意识到,公费医疗体系大概确实需要一点自觉意识或曰“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的慷慨无私才能维系。我开始思考,受益于这些资源的我,如何能让这些资源到达更需要的人那里。

本文来自微信公众号:环行星球(ID:huanxingxingqiu),作者:Yinanaa,审稿:蟹黄捞饭,图文制作:七,正文图片除标注外均来自作者