估计十个人里,有九个人会回答:上海。

上海的防控,让我们看到了国内“最小”的中风险区,1月14日通报的疫情,1月16日就不再有新增。

上海交出的一张张“满分答卷”,让所有国人心服口服。

但其实,直到1988年前,上海的传染病防控工作还并不尽人意。

因为种种失误,甚至还造成了全市31万人的感染...

1988年1月,农历龙年即将到来。

整个上海都被一股浓烈喜庆的年味所包裹着。

菜市场刚上了一批新鲜肥美的毛蚶,因为价格便宜,购买还不需要粮票,很快就被大家抢购一空。

胡阿姨的丈夫将烧熟的毛蚶端上桌,因为烧得太熟,喜欢生吃毛蚶的胡阿姨只吃了几个便放下了筷子。

可即便只吃几个,发烧、上吐下泻、浑身乏力、脸色蜡黄这些症状还是找上了胡阿姨。

胡阿姨赶紧就医,接诊的是一名很有经验的女医生。

“你脸色这么黄,肯定是得了肝病。小便是什么颜色?”

“不得了,我小便颜色像酱油一样。”

“赶紧化验!很可能是传染病!”

果不其然,胡阿姨第二天就被确诊患上了甲型肝炎,随后被隔离。

1988年甲肝暴发期间的上海市徐汇区中心医院

其实早在1987年12月中旬,时任上海市副市长的谢丽娟,就嗅到了不祥的气息。

这天,她突然接到了时任上海市卫生局局长王道民的电话。

“出事了!最近医院里突然多出了不少腹泻的病人,您快来看看!”王道民的声音有些焦急。

谢丽娟不敢耽搁,立马赶到医院与众人汇合。

经过调查询问发现,医院收治的病人,都吃了毛蚶。

随后,腹泻病人的粪便里检测出了痢疾杆菌,在毛蚶之中也检测到了——它们所在的河道受到了粪便的污染。

与此同时,医务人员也在毛蚶身上检测到了甲肝病毒。

这个检测结果非同小可,几乎可以作为一个直接证据,证明这些毛蚶和病例之间有关联。

华山医院毛蚶门诊

官方立马采取措施,着手全面禁止运输、销售“病毒中介”毛蚶的工作。已进入菜场的通通作为污染物填埋,有些则直接被倒进垃圾箱。

同时,发布公告,警告公众食用会引发腹泻。

但注意,此时并未提到会传染甲肝。

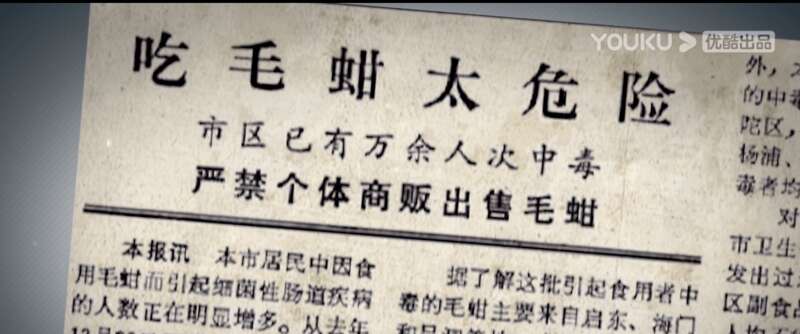

1988年1月5日 《解放军报》

于是,虽然大部分市民都遵守了相关规定,但还是有部分民众因为不知道发生了什么,并未将此当一回事,仍有商贩在偷偷贩卖毛蚶,甚至还有人到垃圾箱里捡拾刚丢弃的毛蚶,带回家吃。

毛蚶早已成为上海人民的“盘中餐”,而甲肝传染性极强,潜伏期在一个月左右。这意味着,上海即将在1月中下旬迎来一场甲肝大暴发。

可直到1月18日,官方的通告,才姗姗来迟。

1988年1月18日,《解放日报》刊文警示毛蚶可能携带甲肝病毒

从12月中旬陆续有人腹泻,到1月中下旬,这中间已经一个多月过去了,甲肝早已在上海“遍地开花”。

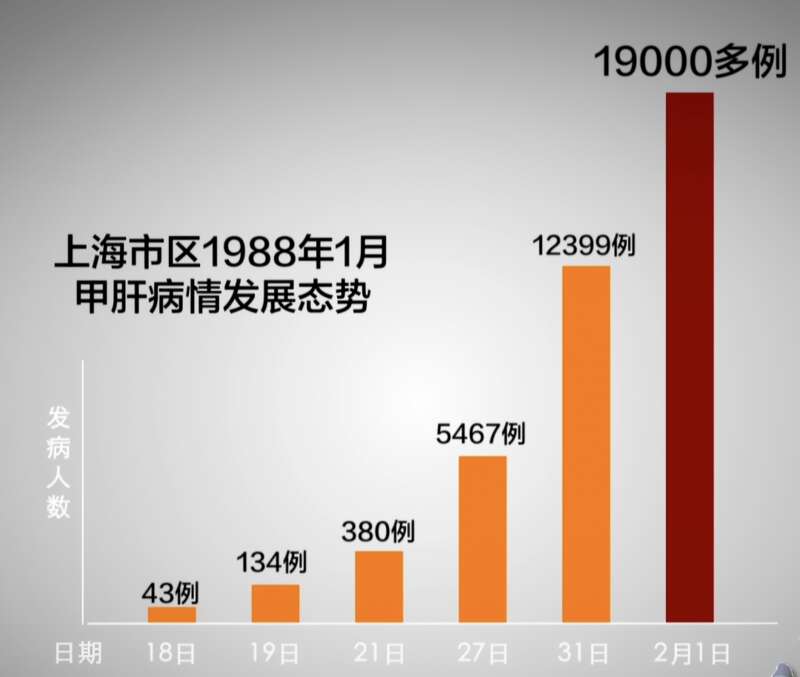

1月18日,上海新增43例甲肝患者;1月27日,上海新增5467例甲肝患者。

数字呈几何倍增长,一发不可收拾。

到了2月1日,上海甲肝病人的数量,已经激增到了19,000多例!

防止传染病扩散的最有效方法就是隔离。

但当时的上海,卫生条件差、人均居住面积只有几平方米,显然不具备隔离条件,反倒还成了病毒传播的温床。

80年代末的上海住房密度很高

半个月不到的时间,上海就有了近4万人确诊甲肝,并且病例数还在每天以万为单位增长。

而当时上海所有医院的床位加在一起,只有5.5万张,简直杯水车薪。

巫善明所在的上海市传染病医院只有290张病床收治甲肝病人,即便将会议室、浴室、礼堂、自行车棚、病房走廊通通拿来征用,“相当于开了四家医院”,床位数还是很快捉襟见肘。

看来,还得另想办法。

大部分民众并不知道甲肝的传染途径,恐慌情绪开始蔓延,有人走路都不敢扶楼梯扶手,精神上备受折磨。

病人和家属蜂拥进医院,排队办入院手续,“有的人排队排到一半晕过去了,没有力气排队,我们看到他晕倒了,就把他抬进来。真的很可怕,真是排山倒海的。”

后来人们干脆不排队了,看到有空床位就直接抢,上海城陷入一片混乱。

1988年1月28日,黄浦区广东路地段医院门口,化验肝炎的病人排长队

作为分管卫生的副市长,谢丽娟当时心里只有一个念头:尽一切努力让病人得到隔离和治疗。因为只有把病人一个不漏地收进隔离,才能切断病毒传播。

为此,谢丽娟做了一件事:

24小时之内找到更多“病房”,收治病人。

当时的上海没有“小汤山”,但有人民这座大山。

国企腾出库房、街道将空余空间利用起来、一些小旅馆干脆关门作为临时医院、还有一些刚造好还没有分配的居民住宅、放假中的学校的教室和宿舍都被动员起来,作为临时病房。

最后,在各行各业的共同努力下,上海市累计开设隔离点1254个,肝炎病床11.8万余张,家庭病床2.9万余张。

将病人集中隔离、治疗,与社会隔绝开来,是不是有点像“方舱医院”的雏形。

短时间内,床位可以增,但医护人员没法说增就增。这就意味着,现有的医护人员,不得不延长工作时间。

据统计,当时上海全市十多万医务人员中,有六万多人扑到了防治甲肝的第一线。

他们日以继夜,稍作休息都是奢侈,春节全部在医院里度过。

有一次,一位病人向前去走访的谢丽娟大声抱怨道:“我从早上发烧进来到现在,一口水都没有喝上。你们就忙到这种地步啊?”

事实上,医护人员的确是忙到没有时间去给所有病人倒水,更不用说自己去喝一口水。

回想到这些,谢丽娟至今仍会鼻子发酸,她没办法去责备那些医务人员,只能安慰疲惫不堪的他们说:“我们尽可能地去做吧。”

这一场从上至下众志成城的奋战,很快就浇灭了甲肝汹涌的火花。

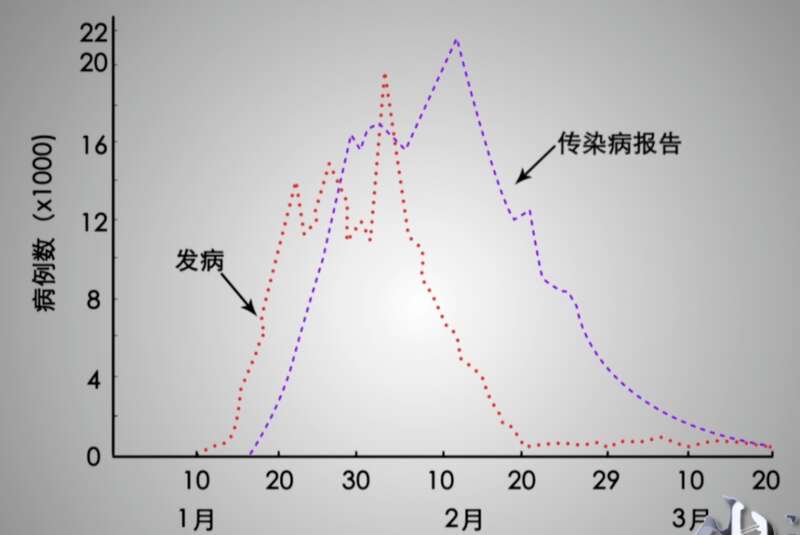

1988年2月15日,上海市区的肝病发病人数开始下降,到了2月23日,上海市甲肝日发病人数比最高的日发病人数下降了80%。

可即便如此,上海暴发甲肝病毒的消息,还是传遍了全国。

那是一段“谈沪色变”的日子。

没人敢接触上海人,开会上海人有“专座”,人们还互相叮嘱,在外地不要讲上海话。

原本响当当的“上海”两个字,现在变成了“甲肝”的代名词。

1988年3月刊登在《解放日报》上的报道

1988年2月10日,一专列从杭州驶入上海,时任中共中央军委主席邓小平来到这座甲肝肆虐的城市。

他不光要在上海过春节,还要参加上海除夕的迎新春联欢会。

“这一次小平同志在看完文艺演出后,就请他不要上台和演员们接触了,演员们也不要到台下向小平同志问好。”谢丽娟千叮万嘱道。

2月16日17点30分,84岁的邓小平走入上海展览中心友谊会堂,他没坐专用电梯,特地走的台阶。

演出结束,邓小平居然上台与演员一一握手。

他还走到杂技小演员面前,俯身亲了对方的脸蛋。

邓小平的表率,让很多人都放下了对上海的芥蒂。

也就是从1988年开始,邓小平连续七年在上海过春节。

政府、专家、民众,每个都是打赢这场战役不可或缺的环节,是他们让原本预计在三月出现的甲肝第二轮暴发绝了踪迹。

这场“甲肝风暴”,让上海三十一万人患病(当时上海总人口为1250万),病死率为万分之一,远低于国际上甲肝千分之一的病死率。

而这场世界上都史无前例的甲肝大流行,留给上海人们的,除了久未消散的恐惧外,更多的是深刻的教训和经验——

自那之后,毛蚶从上海人的餐桌上消失,市民的健康意识加强。

上海很快成立了卫生促进委员会。次年2月,全国人大通过了《中华人民共和国传染病防治法》,上海乃至全国的公共卫生体系都得到完善。

防患于未然的上海,从未停止过精进的脚步,几乎每隔个10年,在控制传染病上,都会有一个质的突破。

在1998年成立的上海市疾控中心,是全国第一家省级疾控中心,也是全国最早转型专业从事疾病预防控制的中心。

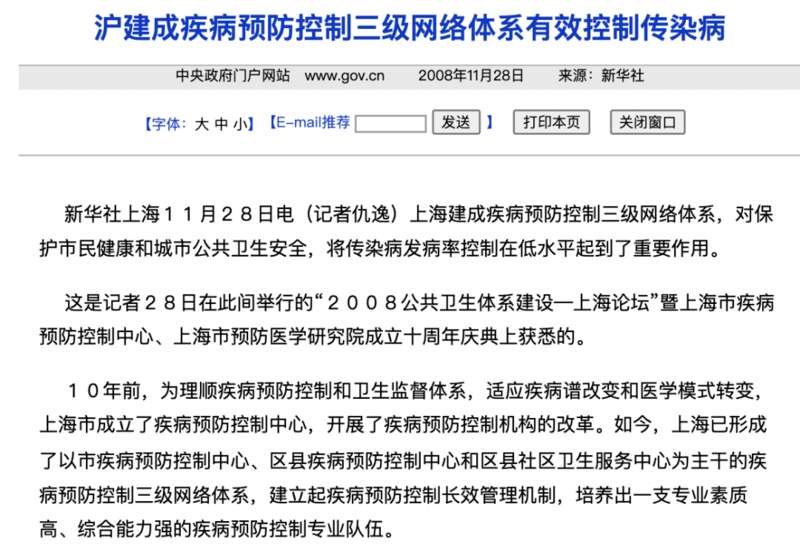

2008年,上海建成了由市级疾控中心、区级疾控中心和社区卫生服务中心为主干的三级疾病预防体系。

各级防控网络层层密织,将上海环绕在坚实且安全的臂膀之中。

这三十余年,人类与病毒的斗争从未停止。

公共卫生网络保护着申城,每一次的战疫,又让这张网络更加坚不可摧。

上海这座英雄城市,从没向任何困难挑战屈服过。

2002年12月10日,距离春节还有45天。

在广州一家餐馆当厨师的黄杏初突然发起了烧。

经过病情恶化、几经转院后,折腾了近一个月的黄杏初才终于出院。

出院后他才知道,自己感染的是人人闻之色变的非典型肺炎,SARS.

SARS就像一个极其冷静的杀手,在世界一派和平,人民毫无察觉的时候,给了我们致命一击。

随着非典的警报声在广州市拉响,一场席卷全球的“抗击非典”战役,开始了。

其中,疫情在北京、广东、香港多地迅速蔓延。

这三地感染人数均超过千人,广东死亡人数超过50人,北京超过100人,香港达到300人,且感染者中,很多都是一线医护人员。

2003年5月,防疫人员在北京火车站消毒

但是,国内常住人口最多(2003年统计数字为1700万)的上海市,在整个SARS疫情暴发期间,仅有8人感染,2人死亡。

并且,无医护人员感染、无社区传播、无群体暴发。

上海,究竟是怎么做到的?

2003年4月2日,上海确诊了首例非典病例。

世界睁大了眼睛,等着看上海如何应对。

有了1988年的甲肝疫情教训,这一次,整装待发的上海谨慎迎战,不敢怠慢。

上海是幸运的,有广东、北京的“前车之鉴”,并且首例病例也没有瞒报病情。

但如果光靠幸运打赢硬仗,那便不是上海了。

从1998年起,上海的疾控网络又经历了一次翻天覆地的改建。

早在首例病例出现的两个月前,上海就进入了备战状态,警报一响,应急机制立即启动——

4月2日,也就是首例病例确诊的当日晚10点,徐汇区疾控中心两位工作人员就摸黑找到了患者在徐汇区的住处。

这次来,除了要安抚惶恐的患者家属之外,工作人员还肩负起了解情况,向徐汇区委、区政府层层上报的重任。

彼时,SARS预防监测系统已经覆盖整个申城,上海所有的医疗机构,都加入到了战斗,全市508个检测点,每24小时都必须逐级报告疫情情况。

非典警报拉响后,第一个出现在病例面前的,一定是疾控中心和社区卫生服务站的医护人员。

每个人都在争分夺秒,徐汇区4天内连续出现了2例疑似病人,区疾控中心防疫科竞夜无眠,其中一例疑似病例接触人员多达168人,全部都被他们在24小时内找到,并对所有相关人员进行了医学观察。

监测报告系统的完善,让上海没有出现任何漏报情况。

但只有「监测报告系统」一条线就想防住病毒,是远远不够的。

很快,上海市卫生局就成立了由20名各科专家组成的委员会,对疫情形势进行分析,并制定防疫策略,专用实验室24小时运作。

这其中的专家,就有我们前文提到过的时任上海市传染病医院院长,巫善明。

那段时间,巫善明时常出现在电视机前,耐心地向上海人民讲解,什么是非典,我们又该如何防治非典。

1988年的甲肝疫情,正是因为“信息不透明”才导致的大流行,所以,这次的上海绝不能再走上那条老路。

专家委员会有了,这个城市最主要的构成企业、市民,也是抗击非典的重要一环。

非典大面积流行期间,最缺的就是口罩。不少企业没有犹豫,“半路出家”改做起了口罩。

就比如海螺集团。做一件阿拉伯大袍能卖40美元,而口罩每个才1.5元人民币。

但,国难当前,没人算自己那笔小账。

满大街形形色色的口罩也成了人们当年的最深记忆;“消毒”成了那会儿最时髦的词汇;上海的餐厅开始实行起了“分餐制”;公共交通的客流量吓退不少人,上海市民纷纷骑上了自行车...

以市民为代表的社会链,以政府部门为代表的制度链,以医学专家为代表的医学链,各自都在不同的领域发挥着重要作用,缺一不可。

2003年5月15日的下午1:30分。

浦东周家渡齐一小区4号楼前缠绕了整整13天的隔离带缓缓落下,全体居民一起走出大楼,隔离楼解禁了。

那一刻,传得最响、最远的便是一句:我们胜利了。

但,“非典”匆匆闯入,又悄然离去,从某种意义上来说,我们从未真正战胜它。

人类与病毒的斗争,仍在继续。

2019年12月31日,上海市疾控中心的潘浩接到一通“不速来电”:

“我收到一个情报,说武汉那边发现‘不明原因肺炎’传染,你们马上收集些情况,尽快将对我们上海可能造成的影响出份报告给我!要快!”

打电话的是上海市疾控中心主任,付晨。所有专家都敏锐地“嗅”到了一丝不安的气息。

“有人以为武汉离我们很远,直径距离有760多公里!可我当时算的时间是武汉到上海高铁全程运营时间是2小时58分钟,也就是说,只要不到3个小时就可能到了我们上海。”潘浩很是担心。

当天下午4点之前,潘浩就和同事们一同递交了报告,此时距离上海首个新冠肺炎病例确诊,还有20天。

元旦假期,上海疾控中心的全体工作人员一刻不敢松懈地,盯紧武汉以及自己的地盘。

1月3日,假期结束,上海就已经开始了对80名市级流行性病毒调查人员的培训。大家像网一样撒在各医院的发热门诊,寻找着有没有从武汉来的发热病人。

对于千万级人口的上海来说,漏掉一个,都是巨大的隐患。

1月15日的晚上,一辆私家车顶着蒙蒙细雨向医院驶来。

56岁的陈女士下车后,直奔发热门诊。

“我发烧了……”陈女士说道。

“来,测一下体温。”于医生一边给陈女士测体温,一边看着那张“自费卡”问道,“你不是上海人吧?”

“武汉的……”

这个让上海严阵以待的病人,出现了!

于医生立马将情况汇报给了医务科科长,在他回到值班室的那一两分钟里,科长已经通知了感染科启动相关流程。

不一会儿的工夫,陈女士和两个陪同的家属已经被纷纷隔离,全副武装的潘浩也和同事出现在了陈女士面前。

0点20分,流调结束,凌晨3点多,流调报告写完后,潘浩立即通知消毒组,带上家伙去虹桥车站消毒。

从发现疑似病例到递交流调报告再到虹桥车站消毒,这中间只过去了几个小时。

陈女士从口中说出“武汉”那两个字时,上海那一套有条不紊的疾病控制预防网络,就已经运作起来了。

时刻准备着的上海,每一步都走在病毒前头。

这轮疫情,无疑是检验上海公共卫生体系是否成熟和健全的一次大考,但上海不负众望地交出了一份令人满意的答卷——

上海是第一个开始在流调中隐藏个人信息的城市;

上海从来没有进行过全市规模的核酸检测;

上海是唯一一个可以边看烟花边做核酸的城市;

在精准防控之下,上海可以在快速扑灭局部疫情的同时,平衡市民的正常生活;

上海也没有因为疫情关闭过商场、电影院等场所,尽可能地保障了小商户的正常经营;

上海也是最早按照“小汤山模式”,建成专门收治医院的城市。

有不少人都将上海做得好,单纯归结于有钱。

但上海的快、准、狠和温度,没有一个仅仅跟钱有关。

公共卫生体系的建设,从来都不是一蹴而就的。

其实早在1953年,上海市人民政府就已经决定了要建立上海的疾病预防控制三级网络。

而大家现在看到的从容的上海,是数十年不断摸索,与病毒荷枪实弹的交手,摔过跤后又一次次站立的上海。

上海的疫情防控,还不得不提到支撑着这套公共卫生体系的基础:2400万的上海人民。

大家自觉戴好口罩,保持社交距离,理解并配合着上海的防疫政策,健康素养极高。

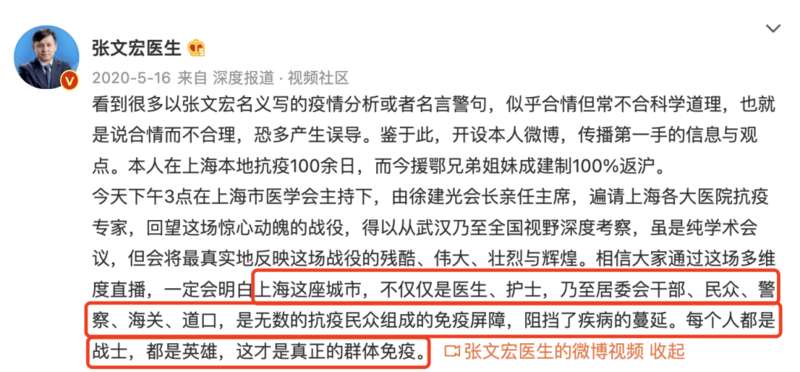

张文宏曾经说过——

「上海这座城市,不仅仅是医生、护士,乃至居委会干部、民众、警察、海关、道口,是无数的抗疫民众组成的免疫屏障,阻挡了疾病的蔓延。每个人都是战士,都是英雄,这才是真正的群体免疫。」

主页君觉得,这里的上海,也可以替换成中国任何一座城市的名字。

战“疫”,没有局外人。

中国之所以能成为全球防疫最出色的国家,这背后离不开每一个中国人的努力。

等疫情结束了,那胜利的奖杯,每个人都有份。

病毒,一直在跟着人类共同进步。除了天花,人类从未真正消灭过任何致病病毒。

我们没有办法去预计,下一个病毒,会在什么时候以什么样的方式出现。

但我们可以从这些暴发的流行当中吸取经验,从而团结一致地对抗病毒。

这何尝不是另一种“战无不胜”呢?