比如前段时间的“某品牌辱华事件”:某模特在代言某品牌时,因长了一副丹凤眼而被指“长相辱华”,引发了中西审美上的又一次“战狼式讨论”:迎合西方审美的长相,真的是辱华吗?

事实上,我的朋友在欧美成人用品店做销售,就是白男最爱去的那种,他比较有发言权。

因为他说,店里卖得最好的亚洲人偶,跟国内卖得好的其实没什么区别,“都是淘宝上卖得好的款。”

“别扯什么中西审美差异,”朋友说,“在本能面前,全世界都一个样。”

同样的道理也可以用在疫情上:无论防控做得多好,疫苗普及有多快,病毒该变异就变异,该中奖的人还得中奖。

一个在LA工作的朋友,半个月前中了奖,老老实实关家里3天,喝了点连花清瘟,好了。除了变得更话痨了以外,没落下什么后遗症。

“感觉像普通感冒,憋一身汗就退烧了,多喝岩浆就没事了。”朋友展示了一下装热水的保温瓶,瓶子里还有连花清瘟的薄荷味。

我问朋友:你介意我写你吗?朋友只有一个要求:匿名。

一个在纽约的朋友参加了一个酒局,后来听说,某个酒友的朋友被确诊新冠,酒友是密接。朋友人傻了,立刻约上这位酒友互捅鼻孔,并度过如坐针毡的30分钟。

“那半小时感觉像验孕,”朋友说,“你永远不知道那条杠旁边,会不会再出现一条杠。”

所幸的是,那场酒局后,除了被捅鼻孔,朋友没再经历任何身体上的不适,但为了不殃及池鱼,他还是把自己关家里了两星期。

两周后,朋友发了条朋友圈:如果你没有朋友得过新冠,说明你没什么朋友。

但他没有承认,这个得了新冠的人是他。

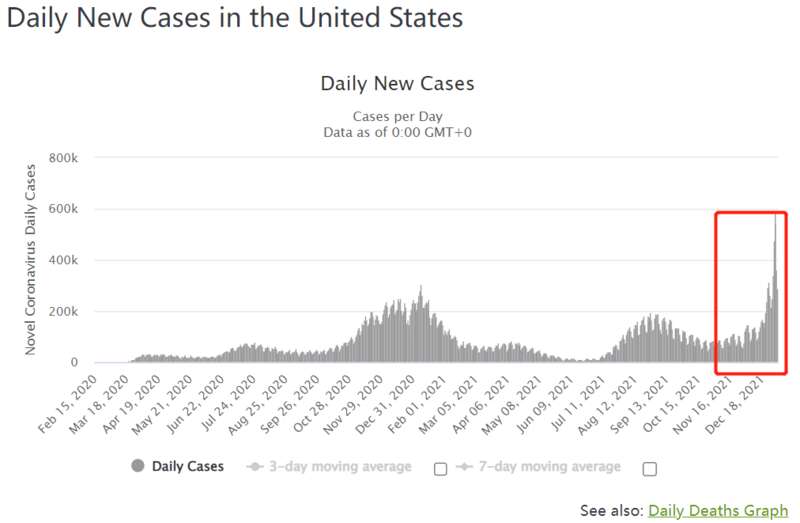

一个肉眼可见事实:Omicron的传播力,史上最强——

从2021年11月11号被发现至今,新冠确诊率又一次以指数增长的速度飙升——

但毒性是否一样强呢?从死亡率上看,未必——

当国内的媒体清一色渲染Omicron的恐怖传染率时,几乎没有媒体对其毒性或致死率展开进一步的报道——

Omicron与普通流感相当的死亡率(0.2% - 0.5%),让一些专家开始猜测:Omicron会不会是这场新冠大流行的终点?

另一个新冠痊愈了的朋友说:可能站着说话不腰疼,但这玩意儿变得越来越菜了。

“现在还把得新冠当大事儿的人,是没得过感冒还是咋的?”

我笑了:但很多人还是会把“确诊”和“亡命”划等号的。

“你要知道,病毒也要活命的,”朋友说,“宿主被干掉了,病毒也活不了,这才是Omicron毒性低的原因。”

乍一听蛮有道理,但是否如此我不是专家我不敢说。

只是,当自己真的成了那个确诊的数字时,不少人的第一反应依然是:

“我还是别说了吧。”

朋友说,闭关自愈期间,她学会了一套话术:我有一个好消息和一个坏消息。

“正常人都会先听坏消息,我:我嗅觉下降了,测完是阳。他们:那怎么办?我:好消息是,我快好了。”

这个时候,她会观察对方的反应。只是很可惜,“大部分人都会选择不跟我说话了,无论线上和线下。”

面对新冠,人们也没想象中那么坦然。

“我学生物的朋友说,嗅觉下降已经是中后期了,所以当我看见那道很浅的第二杠时,感觉像是那个成人段子:‘开始了吗?’‘已经结束了。’”

我承认我笑得很大声,但又有点心疼,即使是一个已经痊愈的朋友,当被得知有过新冠病史时,依然有不少人对她远离。

“即使是我爸,当听说我中奖时,也大发雷霆了,每天在家斥责我妈为什么支持我出国。”

这也导致朋友在痊愈后,她的担心才真正开始,对社会潜在的歧视的恐惧。

“你觉得我会遭到歧视吗?”朋友问我。

“因为我妈说:不要告诉其他人。”

说实话,这句话我听了一百遍。

有乳腺纤维瘤的朋友,有高度近视的朋友,以及得过一系列奇奇怪怪的病的朋友,他们的口径都相当统一:我不会告诉别人的。

“所以那个段子是不是不完整?”朋友问。

“‘开始了吗?’‘已经结束了,但没完全结束。’”

在新冠大流行的第二个年头,我们看见两种对立的态度:

一方面,此起彼伏的确诊人数让人们对身边确诊的案例感到麻木,另一方面,许多确诊的新冠患者依然选择隐藏自己的病况,独自渡过难关。

所以回到最初的那个问题:如果你没有朋友得新冠,说明你没有什么朋友吗?

如果你没有朋友得新冠,“说明”的到底是“你没什么朋友”,还是“他们都不敢说”?

新冠会成为艾滋、乙肝、性病之后,又一个患者不愿提起的疾病吗?还是会变成和流感、发烧一样见怪不怪的普通疾病?

人们会对得过新冠的人卸下防备吗?

答案可能又要回到了那个欧美成人店里了:

“在本能面前,全世界都一个样。”