手机里躺着一封不太一样的邮件,它来自学校邮箱,主题是:“Truth hurts”。

全文只有短短几句话:“Hey Sue, if you are still talking to Quentin, you might want to know that he has a ten-year long-term girfriend back in Bordeaux, meanwhile toying around with some other Asian girls.”

翻译成中文是,“嗨Sue,如果你还在和昆汀交往的话,也许你需要知道,他在波尔多有一个交往了十年之久的女朋友,与此同时在爱丁堡还在玩弄别的亚洲女孩。”

屏幕上的几行英文我读了两遍,一个一个单词看过来,是这么个意思,没错。

我的脚发软,全身就像被人揍了几十拳,重到起不来床。好几种情绪争先恐后涌到胸口,我不知道该先感觉哪一种。我的胃先告诉我,想吐。

网课开始了。我走到电脑前,坐下来,嘴角拉得很开,对着屏幕前的小同学露齿笑。原来人不知道如何反应的时候,就只会笑。

我一边讲网课,一边打开邮箱窗口,飞快回邮件。

“你好,我就是Sue,昆汀是在和我恋爱。感谢你们告诉我这些,但是事情来得太突然,我真的不知道应该怎么处理。我现在感觉好孤独和无助,你们有没有进一步的联系方式,以便我们可以更详细聊聊的?”

讲课到一半,邮件再次叮来。我紧张地打开邮件,这次,发件人和抄送的另一个人都回传来自己WhatsApp的联系方式。

还有4个小时的网课。已经完全忘记我是怎么度过那个下午的了。

在北京独居的我,隔着屏幕边给学生上网课,同时在所有能和昆汀联系到的软件上用大写字母跟他嘶吼:“QUENTIN ROUXEL YOU ARE SUCH A LIAR! YOU ARE SUCH A JERK. YOU CHEATED ME THIS WHOLE TIME(你是个骗子!你个混蛋!你他妈一直在骗我!)”

要是能歇斯底里花光我所有的力气对着昆汀喊出这些话我一定会。但是一个人在房间里,连咆哮也只能是无声的,我的房间光洁、整齐、体面,而我内心的大厦早就坍缩成一摊废墟。

我终于有空和这两位邮件往来的人取得进一步联系。我们进行了视频通话。我看到了依琳和童雨。我对着屏幕尴尬地笑了一下,在这种情况下,做任何寒暄似乎都是不合时宜的。我们礼貌性地对对方说了一声:“嗨”。

依琳是印度尼西亚的姐姐,童雨是中国南方的妹妹,我们三个亚洲女生,以这样的方式见面了。依琳是我们当中的大姐,她紧接过话茬问我:“你还好吗?你现在感觉怎么样?”

我说:“我还不知道怎么感受。但是谢谢你们能告诉我,还给我打视频电话。我感觉三个人一起经历这个事情,总归好一些吧。”

依琳说:“是的呀。我6月份刚刚和昆汀分手的时候,一个人翻来覆去,我总觉得这事儿在我这儿就完了。可是我感到不安,每天都睡不着。也许告诉你们,我才能安心。”

我说:“那我们先来说说你们是怎么发现我的吧。”

依琳发邮件时不知道Sue是童雨还是我。

在她和昆汀一年时间的三次分分合合中,每一次都会知悉昆汀身边又多了一个女人。

第一次分手,因为她发现了昆汀还在和他法国的“前女友”Claire短信联系。第一次和好之后,她在昆汀的实验室推特页面上看见了一个叫Shuyi_Sue的女生,昆汀谎称那是实验室同事的女朋友。第二次分手后,她的朋友透过街头的餐厅橱窗看到昆汀和一个亚洲面孔的女生在开心地吃饭。昆汀谎称那个女生是来爱丁堡交换的中国女生,他们之间没有可能。

每一次事情败露,昆汀都会谎称自己已经和这些女人没有关系。直到2020年的6月,依琳最后一次和昆汀去海边散步,在帮昆汀的手机安装出行软件时,屏幕上同时发来Claire和Sue的暧昧的消息。依琳看到了确凿的证据,这一次,她头也没回离开了昆汀。

依琳怎么也想不通,为什么这样的事会发生在她身上?这么一年多,昆汀说的话都是骗她的,而她毫无保留,被骗得彻头彻尾。

与此同时,依琳忘不了被昆汀欺骗的女孩。辗转反侧,反复作斗争,要不要给Sue写信?焦虑和内疚裹挟着愤怒,在一天晚上,几样情绪一齐迸发,烧灼在依琳的心里。她打开电脑,要找到那个叫Sue的女孩。

因为都是爱丁堡大学的账户,Teams和Skype上会显示她和昆汀的共同联系人。在联系簿里,依琳看到和一个中文拼音的名字“Tong Yu,1位共同好友”,和昆汀也是好友。她一定就是在推特上的那个Sue吧!依琳深吸一口气,注册了一个匿名邮箱地址,给童雨写下了一封邮件。

可是童雨的英文名并不是Sue。她回复依琳:“是的,我是认识昆汀的并且和他交往过。但是我不是Sue,我怀疑你说的是别人。”

“难道还有第三个人?!”但是依琳想,既然已经找到了第一个人,那一定要找到第二个人。她重新打开那条推特,找到点赞的那个亚洲女生,在爱丁堡学语言学,“Shuyi_Sue”。

依琳打开爱丁堡学校邮箱的页面,搜索有没有叫Shuyi的人,刚刚完成输入,页面上的搜索结果只有一个人的邮箱地址。

这一次依琳找对了人,Sue就是我。

昆汀很狡猾,把我和童雨的标签揉成了一个人说给依琳。但凡依琳先找到我,童雨就再也不会被发现。但凡我的学校邮箱地址被关停,我的推特没有实名制,但凡依琳那天在海边没有看到我的微信,我就不会被依琳找到。

我们三个聚在一起,从彼此的回述中,大致理清了相互和昆汀遇见的和交叠的时间线:

2018年11月 依琳通过社交软件遇见昆汀。

2018年12月 我通过社交软件遇见了昆汀,开始与他交往。

2019年4月 依琳发现昆汀在法国的女朋友克莱尔和他仍然在短信联系而与之分手。同年6月,依琳和昆汀和好。

2019年12月底 依琳因为和昆汀看不到未来的希望而分手,而2019一整年我都在和昆汀稳定发展恋情。

2020年1月 童雨和昆汀相识。

2020年2月 我发现昆汀和我的中国同事王琳约会出轨,和他分手,一星期后与之复合。

2020年3月 依琳和昆汀复合。同期,我因疫情回到中国,和昆汀保持异地恋关系。

2020年6月 童雨回到中国并和昆汀保持联系。同月,依琳因最终发现昆汀骗局的确凿证据与之彻底分手。

2020年8月 我们三个亚洲女生以这样的形式相遇。

在那天下午之前,我的心里连着昆汀,他是我在这个世界上温柔的避风港。那天下午之后,我突然变成了孤零零一个人,亲密的爱人变成冷酷的骗子。事实上,他一直都是个骗子,也从来没爱过我,在他心里我既不是亲密的爱人,也不是真诚的朋友,我是他捕获的猎物,听话乖巧。

挂了第一次视频电话,依琳给我们发来了一些这两个月她看的几本书。她说:“看这些书总归是能让心情好受一些。读这些书,我整理了很多关于亲密关系和爱的思考。”

童雨给我们发消息,说她很伤心,也很迷茫,觉得自己和别人没有任何不同。

依琳是一个多么贴心的大姐姐,想要力所能及安慰我们。童雨是多么可怜的妹妹,她才只有20岁啊!爱情本应该让她多么美好地享受20岁的青春!而我躺在床上,睡不着,没有一滴眼泪,不想多说一句话,只有胃里一阵阵犯恶心。

8月4号下午,童雨在群聊里发来信息:“昆汀仍然是归信息学院管的。我们至少应该让学校知道,或者是让他的导师知道这件事。”

依琳却有所顾虑:“我也愿意写信投诉的。可是我人还在爱丁堡,而且昆汀知道我家的地址,你们知道吗……我怕他报复我。”

童雨说:“我也在犹豫,说实话,学院很有可能会说他的学术表现和他的感情生活没有关联。但他是应该被惩罚的,不是吗?”

5号,我收到了昆汀的回信。一长串一长串的消息。

“对不起,Sue。没有能早些告诉你这些事。是的,为了更多地去体验人生,去弥补我为数不多的性体验,我过了多面的人生。你是一个很好很好的人,对于我给你带来的任何伤害,我感到抱歉。我希望我没有影响到你对亲密关系和男人的看法,但是如果伤痛已经造成,我感到愧疚。以及,我认为这件事里我没有种族歧视,因为我没有把你当成低人一等的人类。我一直都很关心你,也希望你未来都好。”

我想尖叫。

我把这些消息截屏发到群聊里,没有任何力气去思辨。昆汀这看似真诚的道歉,和他2月份出轨时的道歉如出一辙。他的“对不起”轻车熟路,就像是淘宝客服说“对不起亲亲”一样轻松,仿佛是模具里刻好量产出来的一般。

果然,依琳和童雨分别找到了和昆汀的分手对话截图,昆汀说的话大同小异。这个模版的套路清晰可见:我对不起你,你是个好人;给你这么好的人造成伤害,我简直就是个人渣;再见了,希望你前路都好,不要再受伤害。

与道歉同样量产的,是昆汀在关系里对待我们的方式。

在接下来的几天里,我经受着漫长无尽的折磨。我们三个在群里聊起和昆汀相处的各个敏感的细节,每在群里有一张图片/视频/文字的证据,我就被刀割一次。

我过生日收到昆汀送的抱枕玩偶,依琳和童雨分别有一个一模一样的。我给昆汀做了电子生日卡片,昆汀给我回了一张有我们照片的感谢卡,他给依琳和童雨也用同样的代码分别编了一张。我们三个放在昆汀家里的牙刷,要么被藏在柜子里,要么被放在他洗漱包的最下面。

到底什么是真实的?如果礼物都是复制粘贴的,如果在一起分享的食物都是一样的,在昆汀的眼里,我是什么?我是一个玩具吗?我和别人有什么不同?

也有。昆汀会察言观色,针对我们不同的人生阶段展现不一样的人格,以此对我们进行最大可能性的控制。

对20岁的童雨,昆汀说他只有25岁。对我,他说他是90年的,30岁。而依琳知道昆汀有31岁。在童雨和我面前,因为我们都对读博的职业生涯有着美好的憧憬,所以昆汀是一个学业有成,头脑聪明的成熟的学者。而面对依琳,同为读博苦苦挣扎的人,他是一个苦命的小学者,求教职之路漫长无边。他懂得控制我们每个人的需求和情绪。

事发两天后,我和昆汀约了最后一次视频电话,试图从他嘴里问出哪怕一点点真话来,问问他到底为什么要这样对我。

他说着一些像AI自动生成的道歉话语,“Sue,对不起,我一直想和你说分手的。但是你好像一直都不是很开心,我怕离开你,你会更伤心。我知道你之前的感情生活一直很不顺利,你的家庭也面临很多挑战。每当这个时候,我就觉得不能提分手。我不是故意伤害你的,我的感情经历很少,我想体验更多,所以我过了多面的生活。我知道我是一个糟糕透顶的人,Sue,你本不应该遭受这些的。”

我说:“你怎么解释我知道的四个和你交往的女生全部都是亚洲的?这难道不是你Asian Fever的证据吗?这就是种族歧视,不把我们当人看。”昆汀惊愕地愣住,似乎没有想过这个问题。

他脱口而出的最真实反应,成为压死我的最后一根稻草。

他辩解道:“我认为这跟种族歧视没有什么关系。我从来没有把你当低人一等的人类来看待。至于为什么我都找亚洲女生,我觉得是因为我一直都很自卑,我觉得我瘦弱,不是那种很有肌肉的男人,是不会吸引什么白人女性的。所以在软件上划到我的都是亚洲女生吧。”

我瞪大了眼睛,一时间语塞,不敢相信我爱了一个什么样的人。从始至终,我根本不了解他,也从来没有被他真正爱过,我在他眼里只是一个会喜欢“白男”的“亚女”。

在第二次视频里,我分享了昆汀跟我最后视频说的一些话,依琳的反应最为激烈。她在屏幕另一边激动地说:“如果这还不是种族歧视这是什么?为什么他觉得白女不喜欢的类型亚洲女生就会喜欢?这说明他对自己性魅力的自卑在白人女性那里得不到安放,就需要通过得到亚洲女性的认可才能缓解,这何尝把我们当人看了?”童雨说她感到恶心。

而我,已经被击碎。昆汀的捕猎行包裹着亲密关系的糖衣,在我不知全情的情况下进入和他的关系,被当成是他用来体验多面人生的一颗棋子,这贬低了我的人格和尊严。在那一瞬间我恨他,巴不得冲到他面前扇他十个耳光。

这件事已经超出了感情纠纷的范畴,如果没有什么办法能够及时制止昆汀,很有可能还会有更多这样的欺骗发生。我忍受不了他就此得逞。我心里有怨怼,希望这件事能够得到公正的处理。

同年2月,著名真人秀鲁保罗变装皇后秀的一位潜力冠军选手Sherry Pie因为爆出性骚扰和性引诱丑闻而被取消参赛资格。我也读了一些关于校园性骚扰处理的案件,对苏格兰一向宣传的“反歧视,撑平等”的性别友好环境带有玫瑰色的滤镜。

我问依琳:“你想要写信吗?我觉得应该要写信的。这样的事情不阻止,他一定还会继续作案。”依琳点点头,童雨也早就希望这么干。我们就这样决定了要给信息学院写信投诉。我希望看到昆汀倒下,看他的学术生涯就此终止,因为他不配拥有这样的学术资源。在日后,如果他继续在学术的通道上走下去,他会利用自己的智识和学历去伤害更多人。

童雨通过在中国交流生的微信群联系到了爱丁堡信息学院的学生服务中心主任尼尔,一个中年白人男子。他为我们组了一个微信群沟通,约好时间在Teams上开视频会议,讨论这次投诉的具体内容。这个消息足够振奋人心,我们三个人感到了学院对这件事的重视,觉得这是一个胜利的好兆头!我们三个先内部开了一次视频会议,仔细分析这件事并且罗列了投诉的理由,并起草了一份文字呈现给尼尔。

在视频会议里,尼尔和我们讨论了一下我们具体的情况和诉求。在视频会议快结束时,他说:“相信我,我也有一个女儿,作为一个父亲,我完全同情你们的遭遇。我会尽力去看看什么样的途径是最好的投诉方式。”

几天后,尼尔与我们又开了一次视频会议,给我们带来了一个好消息和一个坏消息。好消息是,学院的院长会亲自调查这件事,在这个过程当中昆汀将停止学术研究的工作。坏消息是,由于学院需要保护当事人隐私,因此学院也无从透露调查的过程。如果我们仍然愿意写信,那么他将通报这件事,走正式的投诉流程。

一切都变得正式起来。

这件事不再是我失恋、受伤这样简单。它在我的内心里,是一次我们和昆汀的宣战,是我们对他作为“白男”愚蠢无知的挑战。我和朋友开玩笑说,我就是回宫黑化的甄嬛,一定要搞死自己曾经最爱的那个人。

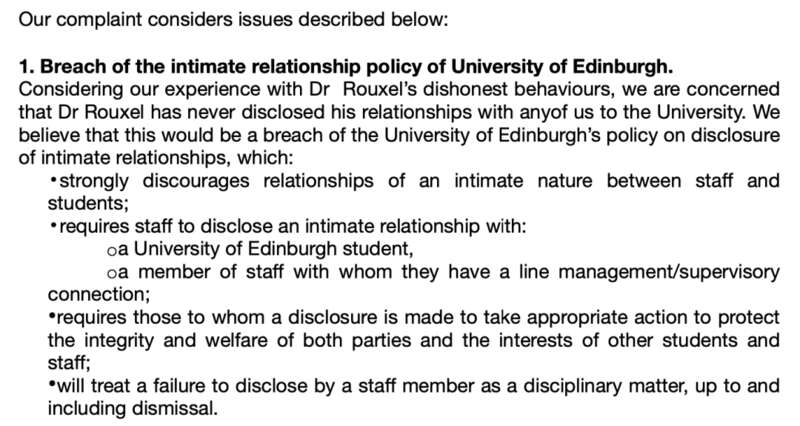

我们先开始搜索学校的伦理政策,找到了强有力的支持。学校的政策中,明确提出:“非常不提倡员工和学生之间建立恋爱关系。如果有,需要及时报备并且职工需要接受接受培训。”而昆汀不仅和童雨同属同一个学院,并且是职工和学生的关系,最关键的是,他对童雨谎报了自己的年龄。在信息不对等的情况下我们进入的关系事实上是非自愿关系。

学校政策对职工和学生的关系规定

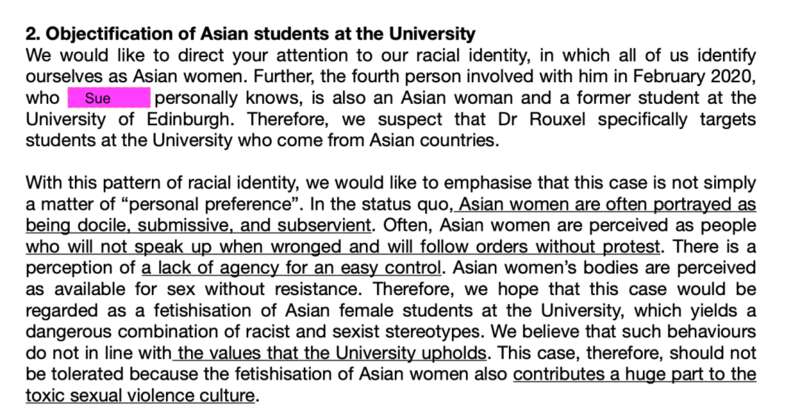

学校政策对职工和学生的关系规定依琳充分发挥她做研究的功力,同时找到了几篇研究文献支撑我们的投诉。在Robin Zheng (2016)发表于Journal of the American Philosophical Association的文章中,她提到:“Yellow Fever”(对亚洲人的配偶偏好)并不是什么赞美,亚洲女性在西方刻板印象中常被视为顺从、被动、具有服务意识,在被误解时也从不发声,不会反抗,没有主体性,因此很好控制。“被矮化,被性化,被物化,被控制”,这些词语贴切地击中我心里真切的感受。

附有文献超链接的论证

附有文献超链接的论证最后,我们向学院提出,昆汀没有任何改过的迹象,他有可能还会继续招摇撞骗。为了避免我们的故事重蹈覆辙,希望学校给予重视,能对昆汀做出警示。

写信比知道被骗更加煎熬。在这个漫长的过程中,我要和依琳、童雨核对更多的细节,搜集证据,才能让这封信变得掷地有声。在搜集证据的时候,我们发了很多照片、聊天截图。我不仅要回顾自己和昆汀的照片,还要去看昆汀和别人亲昵的照片。每看一次,我的心就震颤一下。曾经私密又温存的回忆现在被赤裸地晒出来,作为冰冷的证据。这哪里是一封信?这是我们的眼泪、心里的血和被玩弄的身体。

昆汀在跟我视频指导我安装网购的椅子时,依琳就在旁边的房间里听着他和“妈妈”的视频,而童雨就站在昆汀家的楼下,收到昆汀爽约的消息,说他在和“妈妈”打一个超长的电话。

2月,我和昆汀复合那一天,我让他回到实验室后给我发一条消息。他拍下一张实验室机器人的照片,先发给童雨,1分钟后再把同一张照片发给我,说他到实验室了。

我和昆汀一起去商场选买新的床单,当晚,他铺好床单转手拍了一张照片发给童雨,说:“今天换了新的床单,我的童雨,我已经迫不及待和你共享了。”

“…………………………”

每收到一张作为证据的图片,我就只能在群里发这样一长串省略号,因为我已经说不出来任何回应。从理智上来说,我应该和这两位女生站得更紧一些,想从她们身上感到这个社群互助的能量。我们做得很好,面对任何语言和行为,我们都无条件接纳了彼此,给彼此充分的空间消化大量的信息,会有一些温柔又安慰的话语。

可是我心理本能的反应是要避开她们,有时,甚至想要退出这个群,想屏蔽掉那些亲昵的照片和文字。有几次依琳和童雨私下聊天去捕捉更多细节,问我要不要加入,我长叹了一口气,拒绝了。还没有疗愈,就又要被刺穿。

那些细节反复提醒我,我在这场关系里,是一个和别人没有两样的亚洲女人,我不是我,我是一只待捕的猎物。恋爱经历少、人在异国他乡、喜欢高知的男性、以后想要读博、温柔、同理心强……

越是和依琳、童雨的经历重叠,我越怀疑我是谁,有没有因为我是我而被爱过?难道他真的没有一点爱意吗?我找着一些微小的不同,知道事到如今没有意义,甚至有些可笑。一个朋友安慰我说:“他还是最喜欢你的。只不过他的感情是一种病理式的占有罢了。”我竟然在心里暗暗感到好受一些。也许我在意的不是他是不是真的喜欢我,而是希望证实,自己哪怕有那么一点点独立的、不同于其他人的存在。

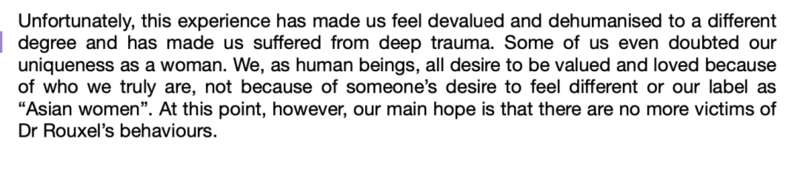

最终,我们的文章以“利用权力关系欺骗学生”、“物化和歧视亚洲女性”、“不对等信息下的同意属于欺骗行为”、“存在潜在持续性捕猎行为”四个理由写成了一篇3100余字的英文投诉信,附上了8页照片作为补充证据。越是用文字来仔细梳理昆汀这些充满偏见和自大的行为,越是想握紧拳头,在他脸上狠狠揍两拳。

我以为这封信可以掷地有声,替我们收拾昆汀。

我们共同完成的投诉信

我们共同完成的投诉信提交这封信的那一天,我和两个女生视频,她们看着我点下发送邮件的那个小图标。童雨说:“我希望他能得到惩罚。”我和依琳回应说:“但愿如此。”

挂了视频,我瘫坐在椅子上,长叹了一口气。脑子一片空白,已经被掏空了。

在等待漫长的调查结果期间,我和童雨、依琳时常用微信联系,发一些美食、生活的照片,分享一些自己慢慢治愈的近况。

这个时候依琳已经开始约会新的人,也在看心理咨询。她在群里跟我们分享真正能表达感情的人是什么样子。依琳说:“It’s different. (不一样的)”

而我怀念爱丁堡。我的梦织于爱丁堡,却破于北京,我对爱丁堡仍然眷恋。我想念绿色草坪上我把手放进昆汀的兜里。在夜色里我们路过那个大草坪一起去餐厅吃饭再一起回家看电影。纽卡斯尔秋天的桥上的落叶与紫粉色的晚霞,我和昆汀坐在步行街上听街头艺人唱歌。春天来的时候我和他去亚瑟王座的后山上野餐,在无人的山坡上无所事事一下午,躺着看天和云还有海上缩成小点的船。

北京国贸每天都会有来往穿梭于燕郊和CBD的人流,他们坐大巴、面包车上下班。我家门前的建国路像一条城市的血管,把新鲜的劳动力输入进城里,又把疲惫的身体运回燕郊,进行一次血液循环。我和提着公文包飞奔的人擦肩而过,挪动缓慢的步伐步行去上班。国贸嘈杂,听不见我内心几近疯狂的呐喊。有一刻我冲动地想对着国贸桥的十字路口放声大哭或者大叫,但是国贸是一个不允许眼泪和人声的地方,我又变得静悄悄。

这两种现实都曾发生在我身上,我分不清真假。我曾拥有过一种玫瑰般的生活,它甜到连空气都在发酵着香。而现在我的生活像一根苦瓜,味道酸涩,布满抚不平的皱褶。

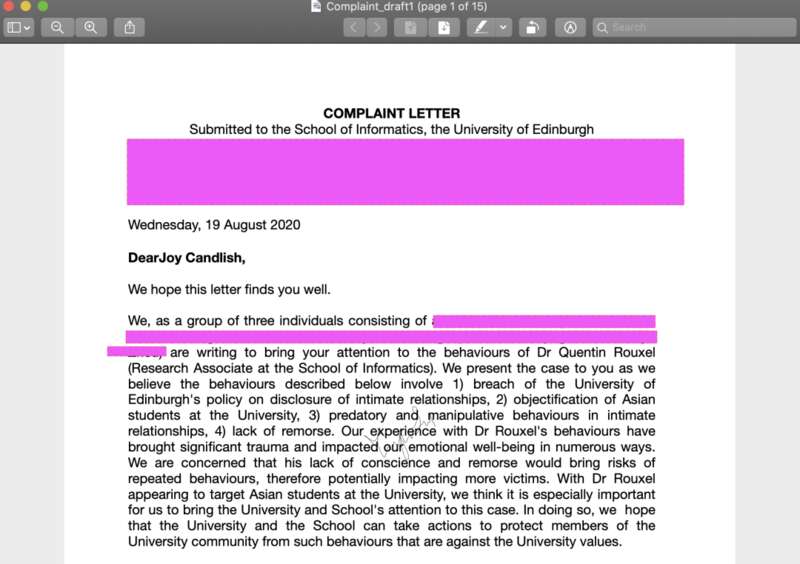

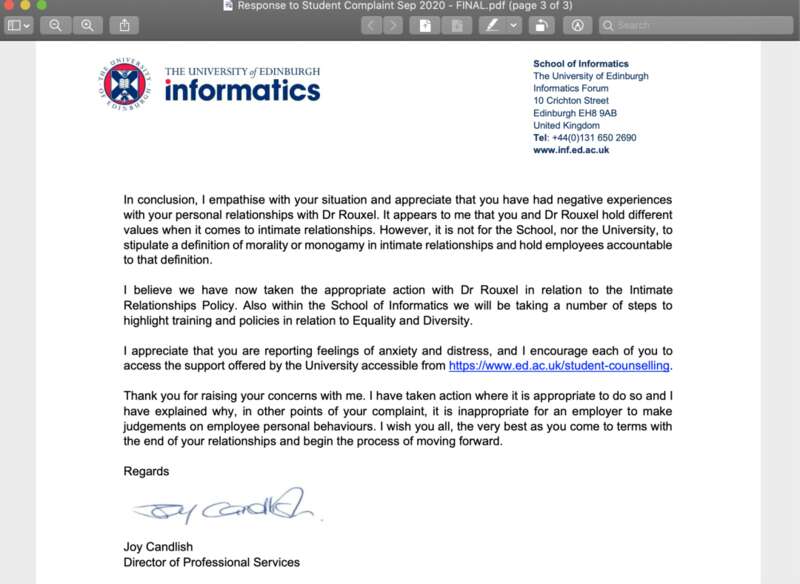

写出投诉信后的一个月,2020年9月24日,我先收到了依琳的微信消息“WTF?(什么狗屎玩意儿)?”再查收邮箱,信息学院院长的回信躺在了邮箱里。

我心跳得厉害,点开这封信,院长针对我们的四个点都回应了。我们的拳头打在了棉花团上。

学院的意思很简单:

第一,这件事情经过调查,我们认为属于员工的私人领域生活,学院无权干涉。

第二,你们每个人都是在自愿的情况下和昆汀进入关系的。

第三,针对你们说到的所有四条,我们从昆汀那里没有得到任何证据,因此没有一点成立。

第四,对于你们和昆汀持有不同的感情观而造成的负面体验我们感到抱歉。给你们推荐学校的心理咨询服务,祝你们早日从过去的阴影里走出来并且开始新生活。

学校回应的总结部分

学校回应的总结部分如果说昆汀对“人”的无视让人痛苦,那么信息学院经过一个月的调查回应里对“人”的无视把我的愤怒烧到了顶点,也把我的绝望带到了顶点:即使学院无法作出严格的处罚,也不应该用如此矮化我们痛苦的语言来忽视我们的感受。整个系统都败坏和崩溃了。

学院就像是故意屏蔽了我们的证据,凭着对昆汀的取证结果说我们的投诉理由都不成立。难道我们三个活人不是证据吗?我们试图论证的非对称信息下的同意不算自愿也被当作耳旁风。那句“你们是自愿的”听上去像极了整个学院都在说:“你们活该。”最后的祝福也充满了讽刺。这小小的祝福仿佛把我们痛苦的感受全盘否定,仿佛是我们在私人感情的处理上小题大做。

我们三个预想过结局的崩坏,却没有想到被打击得这么彻底。对爱丁堡玫瑰色的滤镜碎成一地,我看到虚伪的学院和昆汀沆瀣一气。

童雨很失望,我和依琳则感到震怒。我们揣测在疫情期间的研究离不开昆汀这个熟悉项目的人手,所以学院竭尽全力要保昆汀。我想过要继续和信息学院书信往来开战,但那封3100字的长信已经耗尽了我所有的力气。

依琳最后劝我们说:“我们做了我们该做的。这件事情因为有了学院纵容昆汀,昆汀一定会觉得自己得到了默许,说不定还会东山再起。”

收到回复信后6天,9月30日,依琳再次在群里发来消息,“Damn look who's back on Tinder again! (靠,看谁回社交软件上了)”。打开图片,还是那张熟悉的脸。这一次,社交软件上,他的名字,叫“威廉”。

我吓得不寒而栗。才6天!6天!这个男人已经换好了新的身份,这一次,他连名字都不是真的。

爱丁堡信息学院,成为一个冰冷陌生的名词。经过了精心准备、漫长等待、被敷衍了事的全程,我们感到了去挑战这个庞然大物的阻碍。我和依琳、童雨无心再与这个机器斗争,我们的战友关系就此结束。

群聊在日后慢慢冷淡下来,此后我们极少谈及昆汀,时不时会讲起自己约会的近况,在节假日的时候问候对方,这次奇妙的际遇因为投诉的失败而失去了一些传奇的色彩。在这之后的日子里我时常回望,我们的命运以这样的方式交织,是一种幸,也是一种大不幸。我心里暗许:只希望世间不要再有这种相识。

一年以后,我再次联系童雨,她已经去往法国巴黎留学读硕士研究生。依琳因为受昆汀和疫情冲击,还在爱丁堡读博,但是她已经找到了新的男友并且明年就会博士毕业。而我在北京很快又经历了两段短命的感情,促使我离开北京。

离开北京后,我开始尝试写作。也只有真正把事情交付给文字后,心里的情绪才落了地。我才意识到,原来的我选择把所有东西堆在箱子里封起来,现在打开后,一场疗愈和控诉刚刚开始。因为和昆汀分开,我的人生轨迹在很大程度上受到影响:我暂时放弃了出国读博的想法,换了一个场域写作,“亚洲女性拥有主体性”成为我生命中想要去表达的重要命题。

童雨在采访的结尾告诉我,其实来了法国才发现,也许昆汀这样的男性不是一个人。昆汀在高中时期来自巴黎的理工学院。这样的院校里男性居多,即使在这两年有些好转,也是一个男性主导,甚至没有女性的环境。在这里对“性”和“女性”的讨论通常都充满了厌女的色彩。据童雨所知,理工院校的一些社团会拿女性身体和性爱作为玩笑编成歌传唱。在机器人演示时,会让机器人模拟展示性爱场景。即使在女性缺席的地方,也从来不乏对女性充满恶意和侮辱的想象。

我想起以前昆汀提过,在上学时班里没有什么女生,自己的感情经历也不太丰富。把这个个体案例放在上述的环境里,他的行为前前后后足以得到解释。在一个把女性当成捕获猎物的环境里,昆汀是那个获得不到“资源”的弱势群体,甚至有可能因此而被霸凌。这也许也能得以解释信息学院,作为一个理工科学院,对昆汀这样的做法见怪不惯,置之不理。

只要世界上还存在着“威廉”、“昆汀”,我的声音就不会因为爱丁堡信息学院的否定被捂住嘴巴,我要继续写下去。