今年六月,疫情大爆发中的悉尼颁布禁令,要求居民不能远离自身居住地。也在这个月,当地警察派出直升机,在悉尼市中心以南40公里的荒野中解救了两名分别为30岁和49岁的男子,并以违反公共卫生条例为由,每人处以罚款一千美金。

新闻中说,被解救的时候,两人都几乎没穿衣服。原来他们本来裸体在海滩上享受南半球冬日的阳光,却被一头鹿吓到,冲进树丛迷了路。

新南威尔士州警方发布会上的手语传译,左、右上、右下分别表示“裸体日光浴”“惊吓”“鹿”。

twitter@ernmalleyscat

我不禁很与这两位澳洲友人共情,因为疫情后,我也深深体会到了不穿衣服的快乐。

我的朋友方方从南京回北京后居家隔离了14天,我惊讶的是他在家居然穿衣服。他说一是隔离期间也在工作,穿衣服比较好进入状态,二是:“裸体的时候有很强烈的情感需求,那时候没有个伴儿陪着就会感觉特别孤单……感觉织物提供了一些温和、亲密的触感,就算身边没有一个伴侣,也可以接受。”

而我则不然,衣服穿在身上会给我一种心理暗示:你在人类社会里生活,你在被观看,你要behave,要像个人。不穿衣服,我只属于我自己。

疫情后在家的机会变多了,我基本只穿裤衩,还不是为了遮羞,只是因为屁股接触家具表面不太卫生。

另一位从小裸到大的朋友大雄说,前一阵学校封校,宿舍里的弟兄们都只穿内裤活动。我想象他们宿舍就跟古希腊运动会似的。他精准概括了光着的快乐:“那就跟成仙似的。

“不着一物,轻飘飘的,那不就是飞升的感觉吗。”

疫情中越裸越快乐的有两种人,一种是在共同生活中仿效和学习,比如在成都上军校的小黑。他本来没有裸的习惯,前阵子封校,在宿舍洗手间洗完澡要立刻腾地方给室友洗,再加上宿舍空调很暖,就干脆在屋里擦擦风干,跟室友学的。

“比较畅快,还是有点冷,” 他莫名地还加了句,“我的本性没有变。”

另一种就是我和大雄这种,小老虎也是我们的一员:“……眼看就快要出去了,坐在窗台上看了很多遍的街道,脚要踩在上面了,不知道什么感觉,只感觉很紧张,要穿上衣服了,要穿上衣服了,还要背上书包,拉上箱子,带上所有的一切,回到貌似正常的世界。说我不想出去吗,当然想,可我真的很紧张。”

解放皮肤的快乐着补了不能出门的烦闷,我们都有点没法把脱下去的衣服再穿回来了。

图片来源:微博@小老虎

图片来源:《辛普森一家》第九季第25集

也不是说关起门来就谁也不碍,毕竟还有窗。我经常有种被害妄想,觉得对面看到也就看到了,我也不掉块肉,可万一长期看我在这展览,起了歹心,来我家实施犯罪咋整?

但我并没有因此拉上窗帘,我反思了下,叫我拉上窗帘,那跟教那些被侵犯的女孩穿得严实点、少一个人走夜路的逻辑,有啥区别?错不在我,在犯罪分子。更主要的原因是,我从来没有看到过对面的窗口有人影。

还好北方小区楼隔得开,要是广东那种握手楼,或是《辛普森一家》里那种挨着的美式house就不好办了。推特上就有个美国网友,裸体的同时从窗里看到了邻居的裸体。这都不是事儿,糟糕的是,俩人还对视了。

在香港生活那会儿,我住的老楼长时间翻新,外围搭了脚手架。我有回到家,刚脱光了爬上床,要享受独处时光,一位建筑师傅从我窗外爬过,还露出了没有见过这世面似的惊恐眼神。

另一个烦恼是场景和角色转换时的不适应,毕竟隔离的是病毒,不是俗世的琐碎。

一位微博网友说自己被隔离酒店的前台电话警告:她不穿衣服裸体取餐,监控里拍得一清二楚。一位Reddit用户特地在大门把手上挂了条短裤,作为给自己的提醒,避免再光着身子给外卖小哥开门。

至于视频会议、网课中突然出现裸体的段子,人均听过至少一个。令人欣慰的是,在社畜的自觉和自由之间,还是有人坚守后者。据说某公司小组因为平时线上开会组员都不说话,经理提出以后开摄像头,这样以后起码能看到组员点头反馈。组员们绞尽脑汁找理由不上镜。

此时一位老组员平静地说:他疫情以来在家都不穿衣服。

艺术团体Indecline的裸体川普像

图片来源:Getty Images

当我们爱上光着,我们正在不自觉中接近裸体主义。是的,尽管现在似乎啥词儿后面都能怼上“主义”两个字,真的有一种叫“裸体主义”的主义。

当我们还在对法国女人在海滩上不穿胸罩大呼小叫,裸体主义(又称“天然主义”)者早在二战前的德国就结成了自己的生活社区。加拿大的油管频道CBC Doc还拍了个纪录片,片中记者Danny Berish发现自己的奶奶和爷爷,就是1949年在魁北克森林深处的一个裸体主义社群相识,并从此疯狂相恋一生。

Vice去年也发了个短片,跟拍记者去美国一处裸体主义营地体验。这里的所有人不穿衣服做所有事,他们逛超市、打气枪、玩水中排球,以及唱卡拉ok,唯一的着装要求是坐下要铺上自备的毛巾。

“如果你能裸着唱卡拉ok,你就能做到任何事,”一位在水中一丝不挂打排球的大叔营员说。

大面积肉色的场景很索多玛,却与聚众淫乱无关。他们要么想最大程度地亲近自然;要么相信衣服强化了人与人的贫富差异,是平等的障碍;要么为了更爱自己的身体,连带着那些往往要遮起来的褶子和肥肉。

英国电视节目《今晨》连线英国天然主义者成员Georgia和Luke。

图片来源:Youtube@This Morning

疫情期间,全世界都人共享我的快乐,于是不太意外地,裸体主义群体在壮大。

据福布斯去年8月的一篇报道,“英国自然主义者”组织商业经理Andrew Welch声称,自从去年3月封锁以来,新加入他们组织的人数几乎翻了三倍——这五个月来,新注册会员可是达到了370名呢!

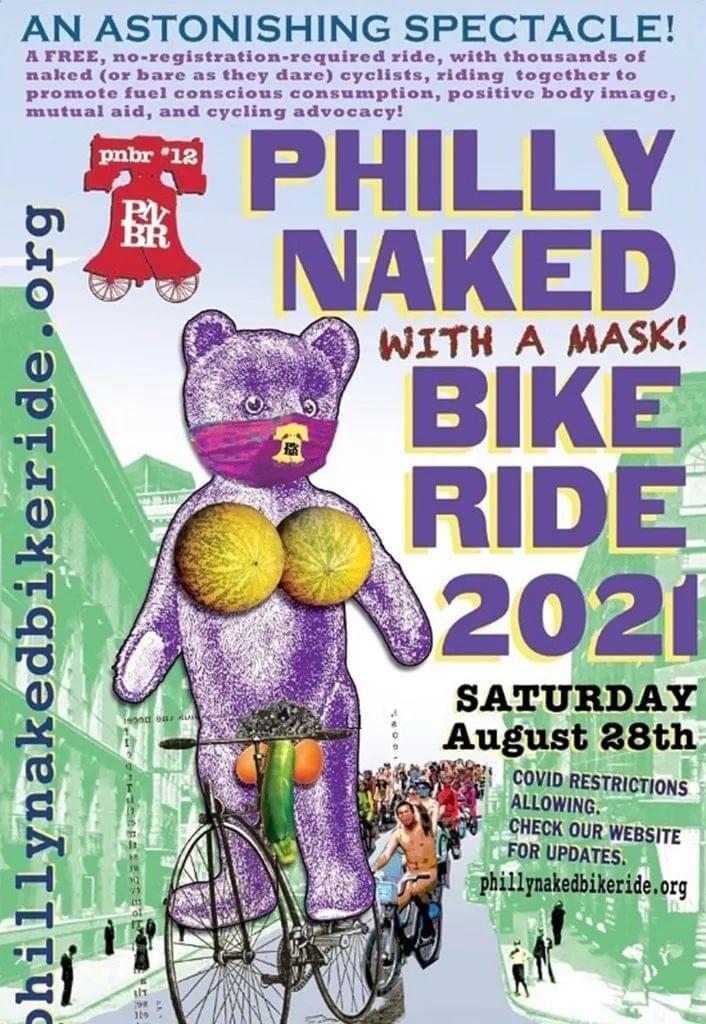

他们也为疫情作出了调整,比如今年的裸体骑行大会上要求参与者戴口罩,这是他们全身上下唯一一块布料;营地活动要保持一米间距;更多活动转到线上,比如裸体视频瑜伽课,还有法国天然主义者联会举办的“裸体园艺照片大赛”,最会光着屁股修剪枝叶的人才会获胜。

线上活动冲破了国界,据Insider引述爱尔兰天然主义者协会的活动统筹人Leticia Medina,该组织的网络交流会吸引来了墨西哥、巴西、斯洛文尼亚、匈牙利、塞尔维亚和挪威的同好。

这真是一种国际主义的裸体精神。

费城今年的裸体骑行会海报

图片来源:phillynakedbikeride.org

我心驰神往,于是搜索了中国的裸体主义社群。他们倾向于自称为“天体者”,不是太阳月亮土星那个天体。

但是未知与隐蔽总是伴随着恐惧,换句话说,我怂。另外还有个小组在“认同的理念”里还包括了“健美的身体”:“回去脱光了照照镜子,会让别人觉得不舒服的人止步。”

不知道这个“不舒服”是怎么界定的。当然啦,这个小组也没法为所有中国的裸体主义者代言。

这句话让我想起,Vice那条裸体营地短片的评论区有人说:这里面的人聊天都保持眼神交流,真令人神清气爽。” CBC Doc的纪录片里,加拿大的营地负责人也跟来探访的记者说:“你这辈子从没有过这么多眼神交流吧?”

原因可能就像这个加拿大记者后来说的:好像滑雪村里,大家都穿着雪服,每个人形状都差不多,于是你们只望向彼此的眼睛。这里人们的身体肯定也有高矮胖瘦,但那只是在外人眼里。

不过他们也可能是在极度谨慎地自我矫正,毕竟再往下看就不礼貌了。

一个裸体主义营地的暴露狂会是啥样。

我很肉感,但现实骨感,我暂时只能满足于在家里裸奔,还是在没人的时候。国内某个天体小组的成员,也是疫情间爱上裸体的,说出了我的心情:

“但是只在家里没什么意义啊,家也是衣服。”

家也是衣服。多么隽永。

仔细想,开头那则新闻,除去两个主角都是男的、最后还被罚了款,两个裸体的人、海滩、树林和一头鹿,这多像伊甸园啊。