本文来自微信公众号:孤独大脑(ID:lonelybrain),作者:老喻,头图来自:《星际穿越》剧照

时间:时间存在的唯一理由,是使所有事情不在一起发生——阿尔伯特·爱因斯坦;

空间:完美不是不需要附加什么,而是没有什么从中流逝——安东尼·圣修伯里;

可能性:(1)概率P总是非负的;(2)对全集的概率定义为P=1;(3)两个独立事件的并集的概率=这两个事件分别概率之和——安德烈·柯尔莫果洛夫。

一

我们总是想要更多的钱。

部分原因是:钱、物品,是可以叠加的,即使边际效用会递减。

许多东西并不能叠加。

例如,你有好几个手机。可你从手机得到的好处,几乎不会大于其中最好的那一个。

我从一个伊朗人那里,也听到了类似的关于多配偶的感慨。这是《唐伯虎点秋香》里周星星有那么多如花似玉的老婆却还不幸福的原因。

应急手机则是通过其小概率状况下的差异化来实现价值。例如一个iPhone一个华为,一个移动一个联通,一个信号不好的时候换另外一个。

又例如,光速与任何速度叠加依然是光速。

如果有人在光速飞船上跑步,那他的速度会超过光速吗?并不会。

我们的经验是,如果你在一个以20公里/小时速度行进的火车上,以20公里/小时速度向前扔一个苹果,那么这个苹果相对地面的速度是40公里/小时。

然而,这种速度叠加方法,只是相对论的近似,仅适用于速度远低于光速的牛顿世界。

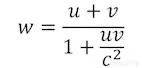

相对论给出的速度叠加公式如下:

如上,在速度远低于光速之时,w≈u+v。

当我们来到亚光速环境,就不能忽略掉分母里的那个因子了。

叠加有时候是以乘法来实现的,例如复利公式:

最近看到一个好玩儿的:全世界所有人头发数量相乘等于多少?

答案是零。因为只要有一个人没头发,这一串相乘的积就是零。

所以,多少富豪因为这乘法叠加而归零。

小赌徒是一点点被割光;而大赌徒是经常赢,长期赢,有时还赢很多,然后因为一把(看似小概率的)巨大的输而被割光。

再回到我们每个人的现实世界。

对个体而言,不能叠加,是由于空间和时间对个体而言的唯一性。

关于空间唯一性。一个人无法同时睡两张床——除非是塌掉的上下铺。

聪明人想,我无法同时睡两张床,那我可以可以不同时间睡两个床啊。

这就是人们对于度假屋的幻想。

然而,海南大量的空置度假屋告诉我们这只是一个幻想。

关于时间唯一性。如海明威说过:“人生最大的遗憾,是一个人无法同时拥有青春和对青春的感受。”

人类在奇点到来之前,注定是一种只能寄居在时间之“点”上的浮游动物。

二

那么,可以叠加的是什么?

仍然是时间和空间。

以及,基于时间和空间的可能性。

可以叠加的时间,如普鲁斯特的似水年华:

时间与时间叠加,发生过的时间与未发生过的时间的叠加,时间与气味的叠加......时间被叠加,被展开,被用虫洞装订起来。

可以叠加的空间,则似未发生的平行宇宙与现实:即,未来的不同可能性。

《星际穿越》里,12位宇航员同时出发去找寻外星殖民地,这是用空间的叠加来应对时间的不可叠加。

这有点儿像一个人去赌场玩儿扔骰子的游戏,他有机会扔十二次,也可以选择让11个朋友帮他,大家一起各扔一次。

“可能性事件”的空间,更像是一种隐喻。我喜欢的一个关于未来的诸多可能性的模型,来自不可移动的树木。

具体而言,是树木向上生长的样子。

尽管人们喜欢用树木的生长来形容人的成长,但从形态上来看,树木具有人所没有的开放性,以及叠加性。

人的未来的诸多可能,是不可见的,至少是我们的双眼和大脑无法直接洞见的,需要等时间来揭晓。

树的未来的诸多可能,就是其许多个向上的树枝。大多数树木,尤其是在其早期,树枝向上生长,并不局限于一种可能。

树枝有点儿随机地、发散地向上,它同时探索多种可能性,并令这些可能性在物理空间中并存。

人所没有的“多种可能性”并发,树有。对树木而言,多种可能性被叠加在一起,仿佛多个平行宇宙的共存。

这正是树的奇妙之处:叠加时间、空间,以及未来的诸多可能性。

对人而言,相似形态的只剩下象征意义的头发了。当然,还应该包括大脑神经元,以及由很多人形成的组织。

三

时间来到1987年,那时的微软市值只有现在的万分之一多一点儿,在IBM的阴影下求生,像一株小树苗。

多年以后,在商学院课程和成功学教材里,人们都在讲述盖茨如何以Windows操作系统一举跃至浪尖,哪怕其间起起伏伏,现在仍是地球上市值最高的公司。

而事实并非如此。人类是生活在时间流中的三维动物,未来的可能只是一种假设,平行宇宙也没法用期望值计算来简单叠加。现实似乎不可撼动,却又晦暗不明。

盖茨选择了向树学习。年少的微软同时向上伸展出6根枝干:

第一、继续投资MS-DOS;

第二、把IBM当作真正的威胁;

第三、参与Unix的联盟游戏;

第四、收购了个人电脑Unix系统最大卖家的大多数股票;

第五、继续投资应用软件;

第六、将主要的投资放在Windows上。

树的向上生长的多样性,并非是杂乱无章,而是遵循阳光、重力和生长素的基本作用。

微软当年的6根枝干,其阳光重力生长素,是盖茨设立的一个高层次愿景:成为领先的个人电脑操作软件公司。

即使是对的事情,想要做对也充满了不确定性。这种不确定性,不是因为看不清未来,而是连未来自己都不知道自己在哪儿。

所以,盖茨和树一样,“创造了一系列有可能朝着这愿景进化的战略试验组合”。(以上案例来自《财富的起源》。)

可是,绝大多数人并无法理解“未来可能性的叠加原理”。

以及,当人们回望,只能看到当事人“成功剪枝”之后的景观与传说。

四

最近我喜欢上了杂木花园。杂木从样子看介于大树和灌木之间,茂盛,轻盈,多个主干蜿蜒向上。

杂木花园尤其需要修剪,在向上的许多种可能中,园艺师从审美的角度留下一些,剪掉另外一些。

于是,杂木的美,混合了树的秩序与随机,以及人的审美和修剪。

可是,对于后来看到这棵树的人,并不知道树的生长过程和修剪过程。人们甚至可能看不出修剪。又或者,人们会过于将杂木的崎岖之美归功于园艺师。

例如人们对乔布斯的“简单”的迷恋。

乔布斯像一个手艺高超下剪残忍的园艺师,然而人们对他的“剪功”的误读,仅次于对他的“追随自己的内心”的盲从。

早年的苹果,几乎做了微软所做的所有事情,外加做各种硬件。

面对过于繁杂的上百个枝干,重返苹果的乔布斯挥下剪刀,只留下四根枝干。

问题是,绝大多数公司,绝大多数人,自己所有的枝干加起来也不够四根。

你无法修剪你并不拥有的东西。

可能性,是一个人可以拥有的最宝贵的东西之一。所谓希望,就是人对自己拥有的可能性的主观判断。

我喜欢杂木花园,亦是自己对时光的某种希望。杂木庭院,是日式的自然风庭院 。“杂木”,一指种类多,二指有别于针叶树阔叶树。

森林里的树木,为了争取阳光,一心向上求生,少了植物所特有的那种并发性。而杂木花园里的树形,则丛容而飘逸。它们弥漫开来,仿佛可以让时光也顺着这蜿蜒而减速。

我盖了栋房子,打算不再搬迁,再种上一个杂木庭院。

我要求设计师做到“历久弥新”。我希望房子不会因为岁月而失去什么,不会起初很新但不耐久,不会起初很富丽堂皇不久就败落,不会起初很潮流很快就过时。

我想要这栋房子不仅耐得住时光,还因为这时光愈发醇厚。它牢固,但并非刀枪不入。它不介意氧化、残缺、雨痕,反倒以岁月的痕迹来积淀岁月本身。

房子本身像是一棵树,那些瞬间的永恒成为生长的枝干,层层叠叠,散发着森林的幽香。

过去的二十多年里,我几乎总在搬迁。看起来越搬越大,越换越好,其实是在无以叠加的时光里流浪。

我羡慕那些真正被某个城市收留的人,渴望有一个对自己而言能永久收容记忆的居所。但,是否恰恰因为这流浪,幻想的种子才得以残留于时光溪流的石缝中?

于是,我在现在的院子里种下很多树,夹杂着期待,以及尚在减速中的“太急”心态。

杂木不仅叠加未来的可能性,也积淀过往的已发生。一个动人的杂木花园需要花上十几年或者更久长满苔藓、枝繁叶茂,小径上石板的残缺融入周围。

四季变化,花红柳绿,蜂鸟悬浮,瓜熟果美。当你步入其间,过往的记忆,当下的体验,未来的可能,似乎都被叠加在一起了。

五

“在危险中,那海参把自己分割成两半:

它让一个自己被世界吞噬,

第二个自己逃逸。

它暴烈地把自己分成一个末日和一个拯救,

分成一个处罚和一个奖励,分成曾经是和将是......”

在希姆博尔斯卡的这首《自切》里,这位波兰女诗人依然是在一个线性时间的三维世界里,揭示了灵魂与肉体、留名与遗忘的双重性。

海参通过肉体裂开一个豁口,将身体分成两个自己。这似乎是人类羡慕且试图在元宇宙里来模仿的超能力。

在时间与空间的唯一性的幻觉里,我们常常会有一种对于命运牵引的疑惑:人生真的会有所谓节点?节点上真的会有所谓分岔?当我选择了向左行走,右边的小径消失在哪里了?这个世界对微不足道的我的微不足道的选择是不是压根儿无动于衷?

在概率的平行宇宙里,也许我们就是一只能将自己分作很多个的海参,有些是沿着时间叠加 ,有些是沿着空间叠加。

沿着时间叠加:某对夫妻第一年生了个孩子,是女孩的概率为1/2;第二年又生了一个孩子,是女孩的概率为1/2。那么两个孩子都是女孩的概率是1/2✖️1/2=1/4。

这个简单的乘法,背后蕴含着关于可能性叠加的种种令人迷惑之处。

这类沿着单向度的线性时间所叠加的概率,只能应用于未来,并且经常因为样本量不够大而“不发生”。

例如赌徒谬误。一个标准硬币连续五次朝上的概率是1/32,是五个1/2的叠加;而当一个硬币连续扔四次正面都朝上,第五次的概率与前四次毫无关系。

例如那个笑话:某人害怕飞机因炸弹失事,于是他自己带了一个炸弹上飞机。逻辑是,假如飞机上出现炸弹客的概率是万分之一,那么同时出现两个不相关的炸弹的概率是两个万分之一相乘等于亿分之一。所以自己带一个炸弹会降低遇到另外一个自己无法控制的炸弹的概率。

概率本来就诞生很晚,概率的叠加,更是我们那养成于原始森林时代的大脑所无法直观感知的。

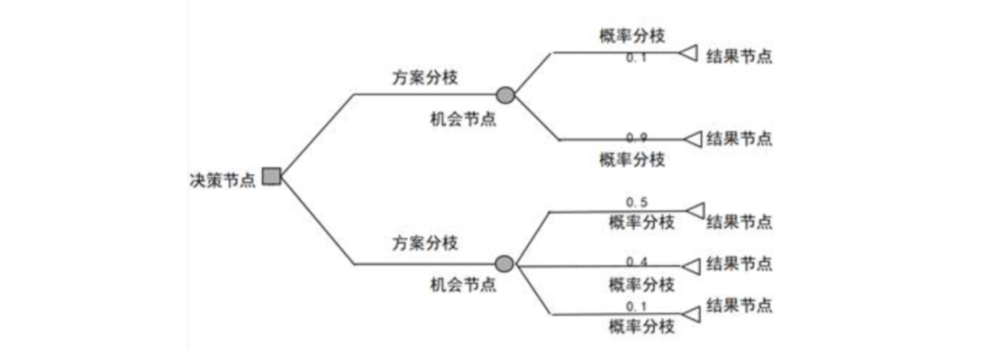

赌徒谬误和炸弹笑话,是有趣的隐喻,它告诉我们与选择有关的决策,只与未来有关。决策树是为明天而修剪。

以上是时间维度,再说空间维度。

沿着空间叠加:一个正常骰子得出某一面的概率是1/6,得出偶数的概率是三个1/6叠加,等于1/2。

人们需要借助概率来感知“可能性”。概率的公理化定义看似非常简单,但却直到1933年才由安德烈·柯尔莫果洛夫给出。

也许我们可以借由树来感知抽象的概率世界:

向上的枝干是未来的可能性,也是你的选择权;

你必须残忍而果断地修剪,否则会害了整棵树;

眼下看起来最好的那个枝干,也许只是局部最优陷阱。所以,让更多的枝干再长一会儿;

人或企业的第二曲线,大概率是第一曲线的延伸,但也可能只是另外一座山峰。

六

世俗世界的概率叠加,比哥本哈根派的“波函数坍缩”更令人疑惑。爱因斯坦无法接受鬼魅般的超距作用,更不愿意相信所谓“既在又不在”。

在量子力学里,双缝实验是一种演示光子或电子等等微观物体的波动性与粒子性的实验。

该实验的令人疑惑之处是,单独电子似乎可以同时刻通过两条狭缝,并且自己与自己干涉。那么,电子是穿过左边的狭缝呢,还是右边的?

对此,费曼只是给出了路径积分的数学描述。而“哥本哈根诠释”则认为:

当我们未观测时,它的波函数呈现两种可能的线性叠加。而一旦观测,则在一边出现峰值,波函数“坍缩”了,随机地选择通过了左边或者右边的一条缝。

对科学的爱好,往往将人带往三条不同的路径:科学,文学,玄学。尤其是量子力学。

与其如此,不如让我们抽身回来,来探寻这个俗世的“双缝实验”。

赌场对人的最大诱惑之一,就是即时“坍缩”。

赌场里下注,立即可以见到结果。将此总结为即时满足并不精确,赌徒获得的其实是与概率共舞的幻觉。

现实中,概率总是躲在暗处,你付出未必有回报,耕耘了很久才会见结果,你不得不在晦暗中前行。

赌场提供了一个人生加速器,就像人们看电影或者小说,会好奇问:后来呢?赌场对赌徒说:想不想要知道你此生的命运?我现在就来告诉你。

有多少人能够拒绝这种剧透的诱惑?

绝大多数人,都很难身负“概率”前行。人们宁可死个明白,也不要叠加不确定性。

这是人对不确定性的极端厌恶,是人性的一部分。行为经济学的许多实验表明,不确定性会让一个人的决策变得愚蠢,变得非理性。

于是,套利机会出现了。这也算是概率权的一种:一个人如果能够在多种可能性的概率叠加中从容生活,冷静决策,那么他将获得更多优势和回报。

马斯克六年前在中国的演讲上,说自己创立的火箭公司时认为自己的成功概率最多只有10%。

难的不在于为什么要做小概率成功的事情,难的也不是要做正确但艰难的事情,难的是:如何理解这10%?

这10%的信念世界是如何存在并叠加于我们的现实世界的?

马斯克推崇物理的第一性原理,在那次演讲中不仅强调了物理学的基础,还提及量子物理学是最真实的。

然而量子物理很难学,不仅因为反直觉,而且还需要很多数学和统计学(概率)的知识,否则就会沦为科幻和玄学。

所谓的高手,例如马斯克,在现实世界里,能够在被概率支配的“叠加态”中生存:以概率、期望值作为决策依据,通过聪明的试错不断优化概率,从10%,到20%,再到80%,并根据概率和期望值调整下注的比例。

又例如,围棋高手擅长脱先,保留变化,从全局着眼,飘来飘去,又刀刀见血,时而让毫无希望的残子成为妙手,时而撒豆成兵,令全盘棋子叠加出想像不到的大模样。

对于这类人,平行宇宙是存在的,“既左又右”的叠加态是存在的,“既输又赢”的事情同样值得全力以赴地去做。

尤其是,考虑到人类群体社会的文化属性,这个叠加态的平行宇宙,还会吸引更多的移民迁徙而来,由此获得了物理学以外的概率提升,和资源投入。

底色悲凉,和天性乐观,意志坚定,是高手的人生叠加态。

七

表象上看,人的一生偏向于串联,树的一生偏向于并联。

其实,人生的叠加态,是串联与并联的混合。

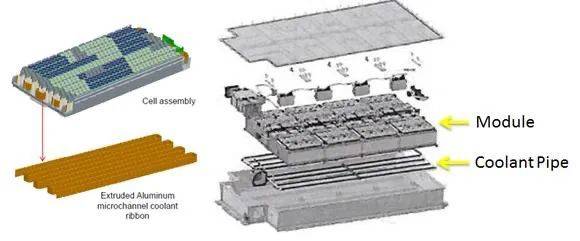

18650电池,是SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号。之所以叫这个名字,是因为:18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。

这种电池被广泛应用于各种数码产品,你的笔记本电脑,你的充电宝。在拼多多上不到5块钱可以买一节,理论上你买7000个就可以去动手装一台特斯拉电动车了。

早期的特斯拉Model S系列车型,其看似非常高大上的电池组板,是由7104节18650锂电池组成。

像搭积木一样,将7000多节小电池通过串联和并联“叠加”在一起。该电池组板由16组电池组串联而成,每组电池组有444节锂电池,每74节并联。

18650电池看起来和普通电池差不多,很不起眼,但却是最早、最成熟、最稳定的锂离子电池,其一致性、安全性有很高水准。

对比而言,如果采用层叠式锂离子电池,虽然可以大幅降低电池基本单元的数量,却要面对成熟度与一致性的挑战。层叠式锂离子电池单个更大,如果一致性水准不够,电池串、并联形成的电池组的管理也更难。

对18650电池的应用,不仅是通过成熟锂电池串并联的叠加积少成多,还在于通过电池管理系统所形成的整体稳定性,包括分布、控制、冷却、安全等等。

行文至此,我突然发现了一个秘密:经常彼此嘲讽对方的马斯克和巴菲特,其实是一类人。

巴菲特说,自己喜欢找很多个容易跨越过去的一英尺高的横杆,而非一个六英尺高的横杆。

马斯克似乎喜欢相反的事情,让人类成为多星球物种,这何止是六英尺的难题。他嘲讽巴菲特只会分配资金,卖卖糖水。

可是,马斯克的关于新能源车的星辰大海,始自18650电池的叠加,这不也是许多个一英尺高的横杆?

而巴菲特在漫长投资生涯中创造的奇迹,也有赖于一个特斯拉的电池管理系统那般的投资系统,绝不止是“在一张纸上打下二十个空”那么简单。

简单与不简单,确定性与不确定性,被叠加粘合在一起。直觉告诉我们,牛顿力学是牢靠的,量子力学是不确定的。

但爱因斯坦告诉我们,牛顿力学的速度叠加,只是一种近似的、简化的计算。

即使如此,大多数人还是无法接受,在某些非常需要确定性的世界里引入概率。

且不说车,来看看“绝对容不得错误”的航天。在造火箭上,马斯克继续玩儿起了并联,他将自己的梅林发动机叠加在一起。

“猎鹰”系列火箭梅林发动机应用“简单即可靠”的新理念,将结构设计得非常简单,以消除复杂结构带来的不稳定隐患。

“猎鹰9号”,将九个梅林发动机并联在一起,实现了“简单、可靠、低成本”。

光简单还不行,梅林发动机具备推力补偿技术,能在大范围内调整推力。

2012年10月,“猎鹰”9火箭发射“龙”飞船向国际空间运送货物时,第一级的一台发动机出现故障停机,其他8台发动机立即自动补偿了推力损失,最终成功将“龙”飞船送入预定轨道。(此案例来自网络。)

有时候,我们混淆了过程的“确定性”和结果的“确定性”。

为什么Space X那么厉害?除了马斯克的商业天赋,以及技术包工头的独特优势,还因为他对概率的理解。

他对工程师格外包容,要求他们“只要别把发射塔炸掉”就好了。

他对不确定的失败有着惊人的承受力,在5年前的那次中国演讲,他开心地说,最近不错,火箭飞了几分钟才炸掉。

为什么不是更厉害的科学家做成这件事?为什么贝佐斯在竞争中落后?

也许是因为马斯克能够活在自己的概率叠加的理念世界里,又能够100%地投入现实世界吧。

八

作为一个心不在焉的人,我一直对人的离散和叠加有兴趣。

在《人生算法》里,我假设人是由一个个离散的“我”叠加而成。

就像高尔夫球手会将自己的动作录下来,一帧一帧地分析要点。

由此,我们可以想象:一个人做某件事情,甚至一个人的一生,就是由无数个瞬间的“我”串起来的。

时间,则像一个电影播放机,将无数个静态图像叠加成动态的画面。

人的自我意识至今仍然是个未解之谜。为了形成“自我”的连贯性,人类在认知和决策上付出了巨大的代价。

人生算法的基本单元,是一个个微小的认知闭环,就像18650电池,通过串联并联构成人的一生。又或者如梅林发动机,可以并联成巨大的火箭。

认知闭环的基本单元,也包括四个离散的节点:感知,认知,决策,行动。

我们完成一个认知闭环,就像是四个人在进行接力赛,四个人的风格也是迥异的:好奇感知,灰度认知,黑白决策,疯子行动。

因为在这四个节点所要求的风格是不同的。

所以,我们可以说,所谓厉害的人,都有点儿分裂,又能够将这些不同的分裂元素叠加在一起。

对于人生算法,这个认知闭环还只是基本单元,从18650电池到电动汽车,还有许多事情需要做。

我在《人生算法》里,用围棋里的从初段到九段,来设计了一个循序渐进的结构。

本质上,这套所谓的体系,与精益创业、演化算法、科学实验、孩子的养育,差不多是异曲同工的,都是基于类似的逻辑:变异——选择——复制。

创业公司的底层方法论,就是一个从小概率的创意或洞见(变异),然后通过快速试错和迭代(选择),发现了一个秘密,找到大概率成功的基本单元,然后大规模复制。

几乎一切,都是围绕时间、空间、认知的叠加展开。进而,实现了我向爱因斯坦致敬的那个公式:E=核心算法✖️大量重复动作²。

一个人的成就,来自一套核心算法,乘以大量重复动作的2次方。这是长期主义的原则。普通人的努力,在长期主义的复利下,也会叠加成奇迹。

九

在以上诸多貌似并不关联的领域里,我试图呈现“叠加”这一概念的碎片性和连续性。

在柏格森看来,“实体不是通过脑子的复杂构思所能达到的;在直接的经验里,实体显得是不息的川流,是连续不断的变化过程,只有直觉以及同情的内省才可掌握它。”

柏格森号召人们把毫无生气的碎片丢在一边,“而把他们自己浸沉到事物的不息川流里去,并让这川流的不可抵挡的波涛把他们的种种困难一起冲走。”

他指出:“纯一性的、可被测量的时间是人为的一个概念,这概念的构成乃是由于空间这个观念侵犯到纯绵延的领域里。”

在《时间与自由意志》一书里,柏格森企图证明:

在主张决定论者和反对决定论者之间的一切讨论都表示他们曾事先把绵延跟广度,陆续出现跟同时发生,质量跟数量,混淆在一起。一旦把这番混淆去掉,则我们也许可以看出:人们对于自由意志所提出的反驳和所下的定义,甚至在某种意义上自由意志这个问题的自身,都会随着消失。

普鲁斯特从文学的视角为我们呈现了时间的绵延性:

在《在斯万家那边》一书里,普鲁斯特对贡布雷教堂如此描述:

“这座教堂在我的心目中与城里的其他地方完全有别:这座建筑可以说占据了四维空间——第四维就是时间,它像一艘船扬帆在世纪的长河中航行,驶过一柱又一柱,一厅又一厅,它所赢得、所超越的似乎不仅仅是多少公尺,而是一个朝代又一个朝代,它是胜利者。”

十

我在本文里,自由而任性地闲逛于“时间、空间、可能性”的叠加概念中。

对于未来时间的叠加,以及过去时间的叠加;

对于牛顿物理世界的叠加,再到量子物理世界的叠加态;

从现实世界的可能性叠加,再到理念世界的可能性的叠加。

以及,交织于“时间、空间、可能性”之间的关于叠加的叠加。

甚至于,我还一如既往地从世俗的角度来探寻一个人的离散性和叠加性,并毫不羞愧地将其概括为某个成功“公式”。

在我看来,一个人的使命就是当好自己这只小白鼠,全力蹦腾,尽情吃喝。人类整体命运,就是许多只小白鼠与众不同的命运的叠加。

想想看,人类数千年的文明史,假若20年是一代人,一共才经历几百代而已,这壮阔的进化,来自曾经并正在地球上生活的一千亿人的或串联、或并联的叠加。

在提及我对杂木花园的爱好时,用剪枝来隐喻了决策树的修剪。我来不及顺着院中的苔藓来提及“侘寂”,以及解释为什么这个与“收敛和粗糙”有关的概念影响了苹果的产品哲学。

在《三联生活周刊》谈及普鲁斯特的那一期,作者引用了卡尔维诺对我们这个时代的描述:

“生活在狂躁拥堵世界里的帕洛马尔试图专注和敏锐地观看世界以让自己的生活更有意义,但他失败了。”

例如,即使你来到了最著名的庭院,依然无法触及渗透庭院构思的心灵。为什么“我们生活在一个没有花园的时代”?

罗伯特·哈里森写道:

“欲使花园在空间充分可见,需赋予它一种我们这个时代越来越不允许的悠远绵长的时间。处于主客观维度关联交汇中的时间,是让园中百花缓缓绽放的无形环境。等待草木荣华,观者得花很长时间才能真正看见花园。大多数人早已失去了这么做所需的功夫和意愿,更不用说心神的专注”。

不止如此,也许在马斯克的心底,火星才是最美的花园,即使迄今为止人类移民火星的成功概率还小于1%。

然而这一理念世界的景观,被叠加到我们这个空洞而狂躁的俗世,令人在空无一人一星的夜晚也能仰望那太空里的遥远花园。

最后

让我从一个轻松的视角来对本文稍加概括:

就像看一部电影,打动我们的大致包括两样东西,一个是作为碎片的亮点,例如主角的容颜,某个场景,某句台词,某个构图,某个概念;还有一个则是其绵延性,例如行云流水的情节,与音乐共舞的情绪涌动,以及你对主角命运的沉浸感。

桑塔格说:“在时间里,一个人不过是他本人:是他一直以来的自己;在空间里,人可以变成另一个人。”

可是,在我看来,假如现实如同快速播放的胶片,“那个一直以来的自己”,难道不是因为残影而产生的幻觉?每个时间点上的“他本人”。如同一张张照片,翻过即逝。

“时间并不给人以多少周转余地:它在后面推着我们,把我们赶进现在通往未来的狭窄的隧道。但是,空间是宽广的,充满了各种可能性、不同的位置、十字路口、通道、弯道、一百八十度大转弯、死胡同和单行道。”

在《土星照命》里,桑塔格提及本雅明写过“在城市里没有方向感不是一件有趣的事情”,并将他与他曾翻译过其作品的普鲁斯特放在一起,说他写下的作品的残篇也许可以叫做《追寻失去的空间》。

普鲁斯特说:“生命只是一连串孤立的片刻,靠着回忆和幻想,许多意义浮现了,然后消失,消失之后又浮现。”

当《重现的时光》出现在《情书》里,已不再是简单的致敬。岩井俊二用某种东方的哲学拓展了普鲁斯特的“无意识回忆”,他以平淡而精密的情节,提出如下命题:

未曾走过的路,是否算走过?

未曾发生的事,是否算发生?

如果少年藤井树画在借书卡后的“情书”没有因为《重现的时光》而重现,那段轻如白色窗纱的懵懂之爱,会不会仍然在可能性的世界里漂浮,并与长眠雪山的他一样永远年轻?

那些未曾发生的过去,因为时间的折返,因为被缺失的当事人确认未发生而“重现”了。“无意识回忆”终究还是开始工作,让人感到逝去,感到复活。

慢,那青葱岁月的柔软的可能性,何以挣脱物理公式,避开概率公理,再次作为未曾褪色的“可能性”,“不发生”于被追寻的失去的时间里?

已经逝去的“可能性”,似乎被“未发生”所庇护。未发生的可能性,和已经发生的,在无意识回忆里是等价的。

两个平行宇宙重叠在一起,像描图的透明纸覆盖在旧时光之上,“曾经是”和“将是”合二为一变成“曾经将是”。

未来不再驱逐过去,时间没有推着我们,“可能性”无须“已发生”来参与。曾经的未发生,如同光速般,不会因为参与者或者观察者的方向和自身速度而影响其速度。

时间的单位被换成了空间的单位,逝去的可能性与作为现实性的此刻,共同出现在同一棵树的不同枝丫上,构建出某种类似于弦的结构,在错过的时间中拉满永恒的张力,如大地般将我们孤寂的此刻拥入怀中。

本文来自微信公众号:孤独大脑(ID:lonelybrain),作者:老喻