不知不觉间,新冠病毒与人类纠缠了22个月。香港封关已超600天,越来越多家庭不堪其苦,支离破碎。凤凰网「在人间」采访了一位在疫情期间经历母亲去世、高考失利、家庭分离的19岁女孩Tina。尤为唏嘘的是:妈妈去世的那天,正是弟弟的生日。成为家里剩下的唯一女性后,她自觉或不自觉地走上了母亲的旧路。以下是她的自述:

香港刮八号风球那天,我赶着早10点过关,想着到宿舍放下行李就去找弟弟。

我弟今年十岁,幼儿园时被送到香港读书。疫情前,固定每两周接回家一次。他最后一次见妈妈,是去年二月末。那段时间,我正在准备高考,每天一小考,每周一大考。得到封关消息后,弟弟被舅舅送过去,再也没回来。

去年4月8日,爸爸察觉妈妈可能不行了,让弟弟提前过生日。我们是福建人,过农历生日。那天晚上,妈妈还跟弟弟通了视频;第二天,也就是我弟的农历生日,她走了。

妈妈去世初期,弟弟吵着要跟她通话,我们搪塞过去。一两个月后,他不问了,我们也不提。我觉得他肯定知道,毕竟再没跟妈妈视频过。

听托管阿姨讲,弟弟经常一个人躲在被子里哭,问他为什么,也不说话。他是一个缺乏安全感的小孩,回家睡觉必须抱着我,一个人也要抱着什么。快两年了,弟弟只见过我。爸爸、哥哥、爷爷、奶奶都没见过。通关这件事,对他很重要。

2020年2月8日,香港特区政府引用《预防及控制疾病条例》制定附属法例,要求从内地入境人士,包括香港居民、内地居民及其他旅客,须强制接受检疫14天。内地则停发前往香港的旅游(包括团体和个人)和商务签证。

目前,内地与香港之间仅有深圳湾和港珠澳大桥香港口岸可以通关,包括罗湖、落马洲、皇岗、港澳码头口岸全部关闭。香港前往内地,一个人最少要隔离21(14+7)天;而内地通往香港,原则上须自费隔离14天。

9月14日,香港特区政府公布“来港易”实施细则:任何非香港居民人士在入境香港当天或当天之前14天(不包括该人士在内地或澳门当地根据当时的要求而须完成的强制检疫期)不曾到过香港、广东省或澳门以外的其他地区,以及任何载列于“回港易 / 来港易计划暂不适用风险地区名单”的地区,可豁免14天强制检疫隔离措施。然而,由于无法办理签证,该措施惠及的人群十分有限。

10月11日,广东省率先试行恢复商务签证的办理,这被视为通关的一个积极信号。

妈妈是凌晨五点走的。前一天七八点吃完晚饭,我看望她后就回房做作业了。学校管得严,平常在家上网课还要开直播学习。那天不知道为什么,刚巧熬了夜,到凌晨两点左右,我还想着要不要下去看一眼妈妈,但又怕爸爸责怪我,就没去。后来我才知道,那时妈妈醒着,还喝了冷牛奶——前段时间读到一篇文章说,人走之前喜欢喝冰的东西。

第二天早上五点,突然听到爸爸喊我的名字。声音没法描述,带着哭腔,但很清晰。妈妈最后一段日子在福建,可能是一种家乡情结吧,她觉得那边气候更舒服。我猜,她可能知道自己时间不多了。我们住的是农村那种复式楼房。我住三楼,妈妈住一楼,但爸爸的声音出奇的大。我惊坐起来,穿着保暖内衣冲下去。老家的海拔有点高,四月的福建还挺冷的。

看到爸爸哭,我明白发生了什么,去到妈妈的房间,也开始哭。他们不让我进去,在门口拦着。福建人比较迷信,说眼泪滴到我妈身上不好。他们又喊我戴口罩,把眼睛包起来。我只哭了一下,就哭不出来了。

我超级后悔没有及时下楼看妈妈。离开的前一天早上,可能有什么事要交代,她精神了一阵子,但眼神没法聚焦,不是双眼涣散地望着别处,就是半合着,已经看不见我。她戴着呼吸机,很努力但讲不出声。我、哥哥和爸爸不知道她说什么。再去的时候,她已经走了。

等我哥下楼,天慢慢亮了,亲戚朋友陆续也来了。他们开始准备后事。我帮妈妈涂了口红,但其实我不会化妆;还和姨妈、阿姨一起给她换了衣服。

妈妈放入棺材时,亲戚跟我说——再看一眼,不然以后永远都见不到了。我心想:什么人啊,说什么话啊。当时的我接受不了。

■ 办完妈妈后事回广东的路上

我是妈妈从小带大的,爸爸不常在家。他在东南亚、广东福建四处做生意,还去过非洲。妈妈一个人带三个小孩很辛苦。

虽然家在学校旁边,但他们坚持让我住校。高三后,一个月只能回家一次。在学校,我们没有手机,要不然排队打班机或校讯通,要不然回宿舍买电话卡,所以我很少联系家里人。

快到春假的时候,回到家里,我知道了新冠肺炎。妈妈身体一向不好,我赶紧打电话提醒她注意。她的声音已经变沙哑,但我没怀疑(她的病复发了),因为妈妈说是感冒引起的。我太迟钝了。

这一次通话,妈妈跟我交代,不用管我爸、我哥或其他人,好好照顾自己。“除了妈妈,没有人会这么爱你。”我不知道她有没有讲这句话,但内心是这么觉得的。那次谈话,我感觉除了妈妈,世界上不会再有第二个人掏心窝子对我。我爸可能是爱我的,但他顾自己多点。

回想起来,可能她知道自己身体不好,趁着能讲话的时候多说些。她的情绪我感觉到了,很绝望。我记得跟她一起痛哭。我妈挺矛盾,一方面想活下来见证我上大学、我哥结婚、我弟长大,另一方面又难受,曾经一度放弃治疗。妈妈看过几次心理咨询,我怀疑她患了抑郁症,但不敢问我爸。

妈妈是2011年发现患癌的,我还在上小学。小时候的我经常跟她顶嘴,吵着要她来接。妈妈要顾公司,还要照顾我和哥哥,事情很多。我不是很乖的小孩,也不懂事。

我属于有点倔、有点轴的人,习惯了什么事都自己干;从小学起就自己上学,要不骑自行车,要不坐公交。家里除了我妈,都不是特别喜欢我,可能我比较任性吧。别人怎么看反正我不管,周围亲戚的态度我也不顾。我妈知道,但拿我没办法。

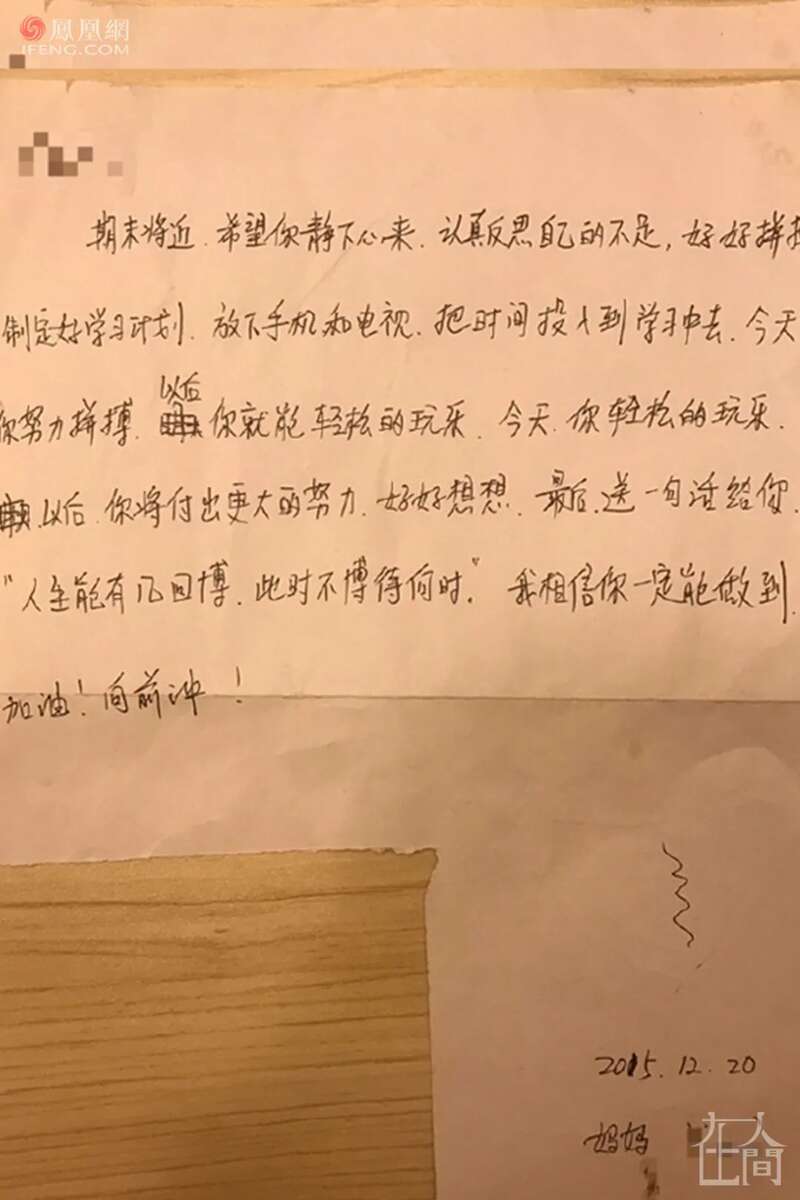

■ 妈妈写的鼓励信

爸爸那边又重男轻女。我妈经常跟我说“要争气”,自己有能力比什么都重要,但她不会对我哥讲这些。伯伯说过一句话——“她什么都要改”,意思是我除了成绩好,其他都不行。我哥说伯伯经常问他钱够不够用,节日给他发1000块红包,但从来不问我。

奶奶更过分。得知妈妈快不行了,打电话跟姑妈说(她们讲的家乡话,但我听得懂),妈妈走了以后我爸爸怎么办,孩子怎么办。我听了非常心寒,她哭不是担心妈妈,而是心疼自己的儿子,还有孙子。

这些事经历多了,更清楚只有我妈是唯一的支柱。有一次,我梦到妈妈走了,打电话回去问“是不是真的”。她刚好清醒着,跟我解释梦是反的。妈妈安慰后,我很快投入到了学习中。

我太想证明给他们看,自己也要强。高中三年,我真的有在好好学习,前几个到教室,最后一个离开。我在学校里,拼尽一切的能力,没怎么关心家里的事,想着考完再关心他们。

没想到外公最先没撑到我的高考。十二月时,我在家参加了外公的葬礼,又回到学校继续上课。外公去世对我妈打击很大,后来看她的聊天记录,她说“有点撑不下去了”。

我以为妈妈还有很多时间陪我们;或者像上次那样,化疗几次,度过劫难。我一直在逃避,想着事情总有转机。

回到福建后,我每天去医院陪妈妈。我弟不懂事,叫他喂饭,一边玩手机一边喂。我偷偷在旁边录了视频,有一点奇怪,不好意思正大光明地拍。我想弟弟长大后看到这个视频会觉得欣慰,至少跟妈妈还有一些回忆,减轻他的后悔。

从小妈妈对我更重要。她总说——“你成绩好坏其实跟我没什么关系,你想做什么就做什么,你的人生是自己的。”她相信我是一个优秀的人,以后有一番作为。

成绩确实是我非常看重的。逢年过节时,大家夸我的只有成绩好、跳舞好。我很早考过了舞蹈十级,妈妈本来打算让我上艺校,因为成绩好,所以没去。这是一件令她感到骄傲的事,可以成为她的谈资。好是没止境的,我想变得更好。

去年二月末,我发了一条仅自己可见的朋友圈——“妈妈一定挺得过去,幸运一定是我们的”;希望她陪我到高考,希望第一个知道成绩的是她。

当时我一模没考好,哭了几天。作业这么多,考试这么差,那么多同学追赶,还有老师的期待……我知道她病重,也做不了什么,加上自己学习压力大,很无助。支撑到最后的希望是我幻想高考成绩出来后,重现和妈妈抱在一起又跳又开心的样子。就像中考,我进了本地最好的高中实验班,还拿了奖学金。

那段时间我很沉默。班主任也给我很多压力,不停问我状态怎么样。

高三上半个学期,我一直是年级前二十这样,正常发挥可以去复旦。我看妈妈微信跟爸爸提过,这辈子最大的愿望是我能考上一个好大学。大家对我的期望很高,我对自己要求也高,结果没绷住。

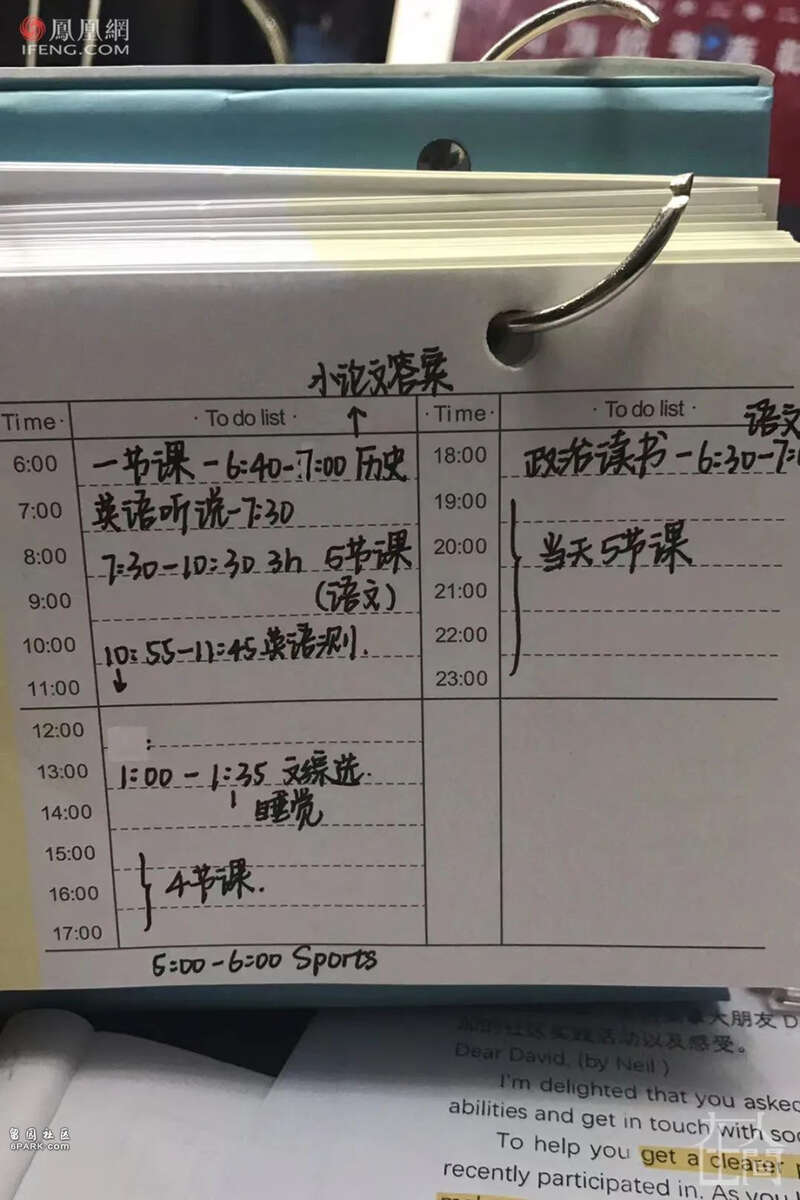

■ 一边办后事一边上网课,没时间只能听回放。

妈妈走了之后,我没办法学习,待在家里看电视剧,沉浸在虚拟世界里,不用顾虑那么多,也就不会悲伤。

我知道自己考差了,复读的话还要背负这些东西再过一年,于是报了香港的学校。香港不仅考察高考成绩,还有面试。

后来录取上,我就去了,方便照顾弟弟。

我跟妈妈经常谈心,无话不讲。她不在后,完全变成我一个人操心。

初中住校,妈妈知道我身体不好,煲汤送到学校;考试考不好,我也习惯给她打电话。她相当于一个精神支柱和人生导师,教我很多。我没有爸爸可以,但不能没有妈妈。

她走了以后,周围的人说,我成熟了,不那么由着性子了。我以前不是不懂事,是故意的。

我的家庭背景很复杂。我爸不是一个叫人放心的人。他爱玩,不顾家。商人嘛,很多应酬。每次给他打电话,不管是白天还是晚上,都是醉酒的状态。在我的成长里,他经常缺席。小时候我更喜欢舅舅而不是我爸,舅舅总帮着我们。我对爸爸的情感很矛盾,一方面有血缘关系,我爱着他;另一方面又觉得这个人不是我爸的话,就是那种走在路上我一定要吐口水的人。爸爸对我不算差,但他没有承担起家庭的责任。

我爸是有一万花两万的人,但我妈非常节省,拿钱去投资,买房子什么的,自己身上从来不舍得花,买衣服什么的也抠门。可能她从小比较穷,对自己不够好。

曾经一度我们家很有钱。突然有一年——应该是2008年金融危机的时候,过年回家的路上,爸爸告诉妈妈欠了别人几千万。我爸做了几亿市场,合伙人跑了,责任都在他身上。我妈开始替爸爸还债。

为什么她得了癌症?可能跟情绪有一些关系。她承受了很多压力。慢慢把钱还掉后,我妈妈就病倒了。她的病花费挺大,爸爸开始赚钱给她治病。那时候,我太小,也不懂她。

妈妈去世后,亲戚跟我说,你是家里唯一的女孩子,要听爸爸的话,管一下哥哥、带一下弟弟,所有人都这么跟我说。

我哥比我大两岁,也爱玩,长不大。他是音乐生,吹笛子的,高考前手摔断了,没考好。大家给他想出路,遇到疫情没办法去英国,在国内随便找了一个学校上。我哥跟妈妈关系也好,但没有我依赖得那么深,属于没心没肺的人。我问他,真的不想妈妈吗?不觉得难过吗?他说,把妈妈放在内心深处封存起来,不去想就没事。

我弟是一个懂事的小孩,不怎么展现脆弱的一面。我跟他视频的时候,感觉他已经成为一个小大人,用调皮掩饰自己。

爸妈花了很多钱在我们身上。家里用钱量比较大,只靠我爸一个人。疫情后,生意亏得厉害,又出不去,我爸就待在佛山一带,那里还留着一家店铺。四月份回来,我担心他的生意,开始帮他管理店铺:在公司群发话,每天在店里坐着,还自己对账。

以前,我可以依靠的人是我妈和我舅。前几年,我舅确诊为双向情感障碍,性情大变。外公跟我妈相继走了以后,舅舅状态更差了,我不敢找他。外婆脑里面有个肿瘤。舅舅跟舅妈关系也不好。舅妈以前常找我妈诉苦,现在她跑来跟我讲。表弟成绩差,我担心他连当地的本科也考不上。我在香港给他上网课,还找中学的同学替他补课。

我终于感受到我妈以前有多累。他们责怪我为什么想这么多,可能我是操心命吧,没办法抛弃这些不管。我跟我妈的性格太像了。

■ 成人礼上妈妈帮我戴的徽章

我自己比较缺爱,不希望弟弟像我。他这么小没有妈妈,很可怜。

开学后,我去了香港。周末只要有空,就带弟弟出去玩,一般待到晚上七八点。我住红磡,他在马鞍山,来回跑也不近,要坐一个多小时公交车。分开的时候,他不让我走,总黏着我。

有段时间我很烦。作为跨境生,真的不方便,每一件小事都受影响。比如右下一排那颗牙齿,经常肿成一块大包,吃冷的痛,热的也痛,到后面,没感觉了,我以为好了。结果在学校免费做了一次口腔检查,医生拍了片,它已经坏死。学校治不了,外面的公立医院要排队,私立的话非常贵。一颗智齿(治疗)内地五六千块,香港两万三起步。我只能放弃那颗牙,等通关后再想它的事。

弟弟又和我吵架。我在香港不仅陪他,还像父母一样,教他为人处世。每次教育他,他就闹脾气;跟他说“是为自己而做好,不是为了奖励”,他就“嗯嗯嗯”也不听。

我其实不想扮演家长的角色,责任太重了。我劝过爸爸,让弟弟回来读书。他说“你小孩子不要管这么多事,自己活得也累。”其实妈妈走之前想让弟弟回来读书,总好过在香港耗下去。但那时候她身体已经不好,操不了心了。我爸是那种贪省事的人,没读过什么书,觉得我弟回来也跟不上,还不如在那边。

不过,他倒是很想和弟弟团聚,但什么都做不了。他过去接的话,要隔离14天,回深圳又要隔离14天(还要居家观察7天);一个月全在隔离不现实。弟弟自己回来,没人陪又不放心。

我想着先让弟弟从香港过关,然后让我爸在这边陪他一起隔离。这种想法他又说没办法实现。每次跟弟弟视频,我爸就抹眼泪,但心里想什么又不明讲。香港疫情控制得很好,不知道为什么迟迟不通关。通关的话,我爸可以用探亲卡时不时过去。

今年四月底,我回内地实习,弟弟七月放假,也等不了他一起。回来的五个月,我爸不在家住,也不管我。跟他讲洗衣机坏了,屋里有蟑螂什么的,说了好几遍。全家好像只有我一个人操心。

这一次回家,我自己做饭,炒了一盘洋葱牛肉。上桌以后,奶奶把我炒的那盘牛肉挑了一碗摆在我哥面前。我问她干吗?她怕我不给哥哥吃。我当时都不想跟她说话。她觉得我永远在欺负我哥。暑假那段时间,一直是我做饭;在外面发现什么好吃的好用的,我也会想着家人。我哥是既得利益者,不会做什么不利于自己的事。

人的一生是来受苦的,可为什么我的人生才刚开始,就这么难呢?十几岁没了妈妈,以后怎么过呢?我不成熟的哥哥、年幼的弟弟、背着沉重包袱的爸爸……真的太难太难了。我爸、我弟、我哥,三个都没上进心。我自己解决问题的时候,就更想我妈。她是一个非常好的人,可为什么好人没好报呢?

八号风球这天,香港人不上班。我在宿舍等啊等,终于有个工作人员来办理入住手续。

雨特别大,弟弟不停打电话问“来不来,来不来”。巴士不开,打的也难,我先坐地铁,再等了一个多小时才叫到车去接他。

在商场吃了饭,跟爸爸视频,弟弟很开心。我给他买了无骨凤爪,还有很多零食,也带了舅妈买的衣服和鞋子。弟弟还想跟我多玩会儿,我催他赶快走,风太大了。以前我常说他胖,五个月不见,他变得好瘦,突然长开了。

■ 弟弟

大二开学后,我有很多事做:准备考研,希望考上一个好大学,弥补高考的遗憾。我签了留学机构,还要参加各种社团和实习丰富自己的简历,学业也不能落下,会更忙更累。以前有压力就跟妈妈说,她总开导我,让我放轻松。现在找不到人讲学习上的压力,同学也不理解我,他们觉得我是“卷王”,考虑这么多。

可能这就是成长吧。小时候为什么幸福?因为烦恼是一点一点积累起来的。我已经这么坚强了,自己都没意识到。