“不,它是一条毯子。”

被遮蔽与安全感

超大号外套、衬垫夹克、层叠搭配的针织造型——2021秋冬秀场上,人人都像被裹在了茧里。无论是香奈儿还是迪奥,披风外套都是整组造型中的点睛之笔。在加布里埃拉·赫斯特的设计中,模特就像披着一条巨毯在移动,全身遮得严严实实。

从2020秋冬开始,毯式造型的声势不断壮大——瑞克·欧文斯的淡蓝色蓬松长披风、纪梵希的红色宝塔肩斗篷连衣裙,它们就像一个个属于个人的流动保护所,争相声明包裹式潮流如何符合时代精神。

“斗篷再次出现在T台是对过去一年多不确定时期的反馈,也在呼应回归简单服饰的需要。”伦敦威斯敏斯特大学教授安德鲁·格罗夫斯对外媒表示,“斗篷注重材料、面料和褶皱,犹如一条舒适的毯子,在我们感到脆弱的时候提供隐藏的屏障。”

在高级定制的世界里,披风元素不存在过时一说。它能给设计增添一抹皇室的高贵感。作为威严的当代符号,披风经常被设计师添加在紧身衣外或飘逸的长袍式礼服上,袖子的切口精准设置在手背上方,微微露出手指,重现私密的优雅之处。

披风可以隐藏一切,同时揭示一些信息。在艺术领域,“包裹”艺术被描述为“隐藏的启示”,就像罗丹的巴尔扎克雕塑,身体被斗篷遮盖,但更突出了他傲视一切的面孔。在服装的历史中,男人和女人也被不同的形式包裹着。

都铎王朝时期,男士们在出席宫廷活动时身披剪裁精巧的斗篷,跳舞时脱去。斗篷被系在穿者的脖子上,平滑地从双肩垂下,长至手肘的位置,如此一来,旁人的目光自然被吸引到穿者的双腿上。

英语中,阴谋也被称作“斗篷与短剑”(cloak and dagger)。这样的说法不无道理,宽大的黑色斗篷是罪犯最好的掩护。1766年,西班牙政府为了降低人们携带短剑的几率,曾一度禁止大斗篷和宽檐帽。

舞台和戏剧中的坏人角色也经常身着黑斗篷,极具象征意味的道具营造了强烈的戏剧效果。小说中经典的斗篷代言人一位是德古拉伯爵,另一位是大仲马的复仇男主角。凄冷的月夜,基督山伯爵穿着黑色宽大斗篷出场了。18世纪的化装舞会流行穿名为多米诺的全身罩袍,其原型是中世纪带兜帽的斗篷,加上面具的掩护,大家更能壮着胆子和陌生人打情骂俏。

主流男装从斗篷进化到大衣发生在18世纪,其间以带披风的大衣过渡。起初,穿披风大衣的主要是马车车夫,外套为他们挡风防雨。披风大衣的流行是时尚史中精英阶层向平民取经的经典案例,大衣仍具有强烈的身份标示意义,其面料、裁剪、造型都可以彰显穿者的经济实力、地位和身份。小说中夏洛克·福尔摩斯钟爱的阿尔斯特大衣就是一款带有披风的外套,同时期的切斯特菲尔德大衣则是一种款式更传统、适合爱德华时代绅士们的外套。

集合了犯罪、力量、伪装、彰显身份等多种象征,披风在20世纪成了超级英雄的标配。连载漫画描述的人物造型和故事更加夸张,这也促使主角的披风更加拉风。

鲍勃·凯恩的《蝙蝠侠》被认为是漫画版《基督山伯爵》。凯恩为蝙蝠侠设计了类似飞机翅膀的披风,据说原型是达·芬奇的扑翼飞机,但很多人认为更像是蝙蝠翅膀。在1966年的电视剧版《蝙蝠侠》中,道具设计者大胆采用了尼龙塑胶材料来制作斗篷,这种做法一直延续到21世纪的系列电影。其他超级英雄身上的披风也随之变得轻薄。超人的红色斗篷随风飘扬,一面制造气势,一面化解紧身衣的尴尬。

对女士来说,披肩的势头更胜于斗篷。约瑟芬皇后对披肩的喜爱远超常人。据说她有两三百条披肩,如果穿厌了,就会将之扔进火堆,再买一条新的补上。同时期的人穿戴披肩的方法也不一样。简·奥斯汀小说中的女主角们模拟古典时代的女性穿着,将之搭在自己的手臂上,展示上面独特的印度松果图案。

工人阶层则将披肩包在头上并在下巴处打结,以此挡风遮雨。19世纪初的苏格兰工厂在生产印度印花披肩时发明出另一种螺纹印花披肩,迅速风靡英国。披肩的进口、生产和零售一度在摄政时期占据了服装产业的大量份额。19世纪中期,宽大的裙子对斗篷起到了支撑作用,斗篷上的螺纹纹理或者苏格兰格纹被展露无遗。当时女士外套已经诞生,款式与宽松的斗篷类似,随着外套逐渐与披肩并列成为备受青睐的上装,斗篷逐渐隐退了。

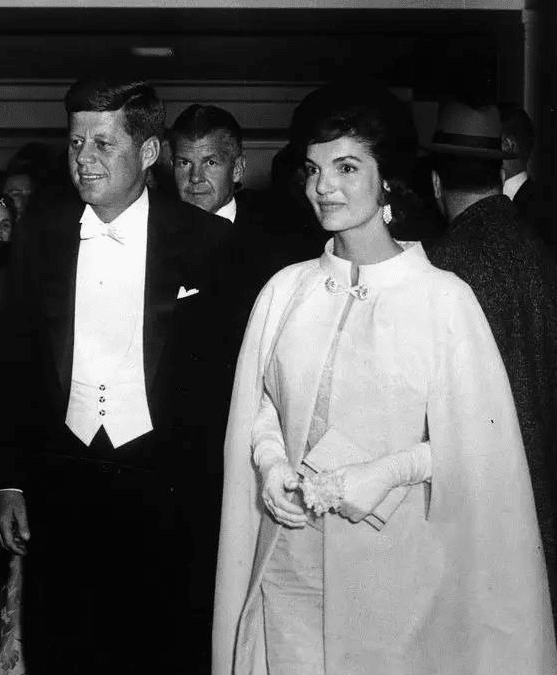

20世纪初期,现代芭蕾舞和夜总会等新的娱乐形式对时尚产生强烈影响。法国设计师保罗·波烈(Paul Poiret)受东方文化和俄罗斯芭蕾舞的启发设计出了现代礼服式晚装披风。随后,巴尔曼、巴黎世家和Madame Gres等高级时装品牌将披肩与套装组合,平衡女性轮廓。杰奎琳·肯尼迪对这种风格情有独钟。1961年,她在约翰·肯尼迪的就职舞会上穿的白色礼服披风套装,就出自她与波道夫·古德曼商场的合作设计。

在T台上,披风被博柏利重新带回聚光灯下。2014秋冬的谢幕环节,模特们身披印有自己姓名首字母的印花披风集体亮相。这一造型贡献了门店长达数月的等候名单,它不仅激发了字母印花的潮流,也再次点燃了人们对披风的兴趣。

回望古典主义

服装设计大师玛德琳·维奥内特(Madeleine Vionnet,1875~1975)将斗篷及其所代表的古典主义发挥至极。她和同时期的香奈儿、夏帕瑞丽共同构建了崭新的时尚形式,也预示着现代时尚关注重点的转移。

能被称为服装设计大师的人要么是创造者,要么是创新者。创造者如迪奥,“new look”在战后重塑了女性轮廓;创新者如约翰·加利亚诺,以更为反叛的设计刷新了“new look”的呈现。维奥内特属于创造者,她发明了服装的斜裁手法。

斜裁可以最大限度地发掘面料的伸缩性和柔韧性,提升织物动感。维奥内特借用斜裁进一步探索了面料与人体之间的关系。她通过垂坠和折叠面料来塑造裙子的轮廓、裙子与身体之间的若即若离,通过掩盖来强调身体的某些特质。业内人尊其为“服装建筑师”,维奥内特也认为自己对形状比对颜色要敏感。

“一战”波及法国时,维奥内特前往罗马避难。在意大利她发现自己痴迷于古希腊和古罗马世界的艺术,其中对维奥内特产生特殊影响的服饰是“chlamys”——从肩部垂坠而下的矩形斗篷,下摆形成斜线与尖角。这种由最简单的结构造就的复杂垂坠效果,增强了人体与织物之间的动态张力,同时隐喻了西方文化赋予古典服饰简单线条背后的复杂含义。

巴黎时尚与纺织博物馆收藏了一件维奥内特在1918~1919年制作的丝质绉纱连衣裙。裙子由四块绉纱布料斜向围成筒状,轻绕身体,布料在其中一个袖窿下方产生折叠,不仅可以固定裙片的位置,同时也增加了围裹的效果,底边下垂的尖角与“chlamys”的斗篷下摆相呼应。

这被理解为维奥内特对女性气质的解读。当香奈儿和让-巴杜等设计师都在将男性化视为一种更强大、更现代的女装形式时,维奥内特始终将女性自然的身体曲线作为设计的基础。她的便装与女式套装也鲜少借鉴男装的裁剪与缝制技巧。在维奥内特看来,现代女性的气质意味着:它是女性化的,并非雌雄同体的,现代女装需要从根本的结构技巧上重新考虑性别划分,而不是利用男性化的裁剪使女性成为地位和权势的象征。

维奥内特的裙子总是以抽象的方式来展现古典主义风格,但她对古典的兴趣从未被解读为怀旧,部分原因在于其激进的结构设计在不断创新。现在看她将设计削减至最基本的形式,感觉有点清冷,这种刻意强调任由织物从身体倾坠而下的做法与当时的社会情绪相呼应。

古典服饰是20世纪上半叶最适合采用并改造的形式。它代表了一种对人体的合法崇敬,这种崇敬在当时的潮流文化中初见端倪。作为不容置疑的悠久共识,古典主义有助于扭转“展现人体是不够庄重的”这一观念。转型时期一步步剥去19世纪以来令人窒息的道德外衣,在此之前,只要女性没有穿着紧身胸衣和衬裙、没有生活在与世隔绝的世界中,她就不会受到尊敬。

向古希腊寻找表达方式的不只有服装设计师。美国舞蹈家伊莎多拉·邓肯在创作实验性舞蹈时也借鉴了高辨识度的希腊艺术与服饰形式。

在1907年的巴黎,邓肯身穿古典的束腰式(tunic)长裙,光着双腿,穿着凉鞋站在舞台上。她的即兴舞蹈和身上自然垂挂的衣裙象征着现代活力与古老文化的并存。维奥内特曾说过:“我所做的努力,是将面料从强加给它的限制中解放出来,就像我试图解放女性身体一样。我认为它们都是受害者……我已经证明没有什么比面料自然地垂挂在身体上更优雅的景象了。”

古典主义被视为一种纯粹的形式,一种对平衡、比例、和谐与对称的理想渴望。

因此,对古典服饰的借鉴,经常会在政治、经济动荡时期卷土重来,例如18世纪晚期的法国和20世纪两次世界大战之间的欧洲。

当上世纪20年代和30年代的艺术家和设计师试图与过去决裂,寻找表达现代的形式时,古典主义便作为创造新视觉的关键点,在构建意象的过程中发挥作用。斗篷再次回潮,让我们嗅出了一丝熟悉的意味。