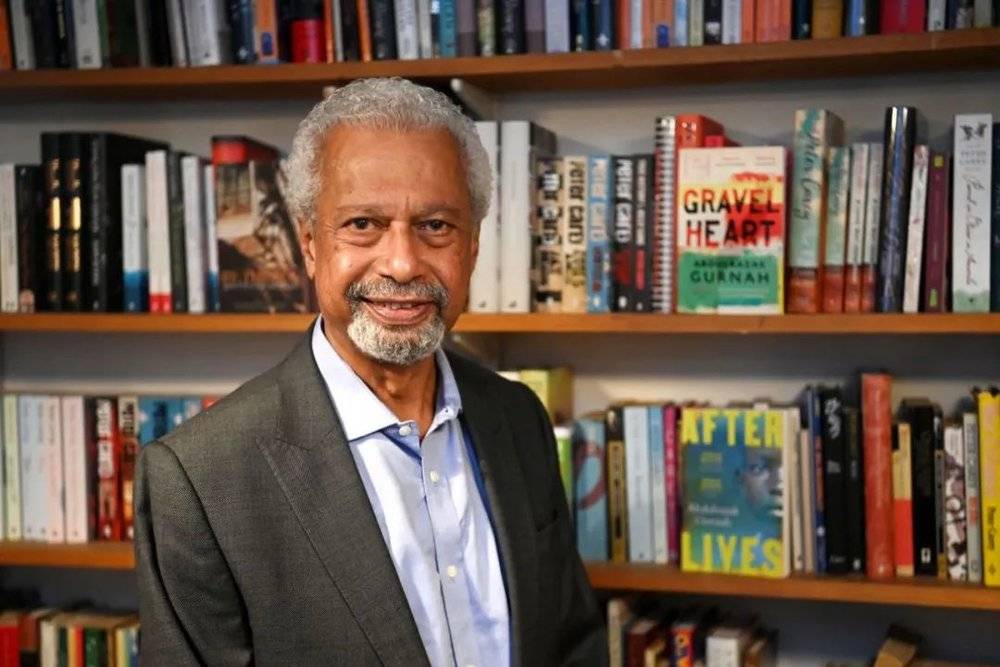

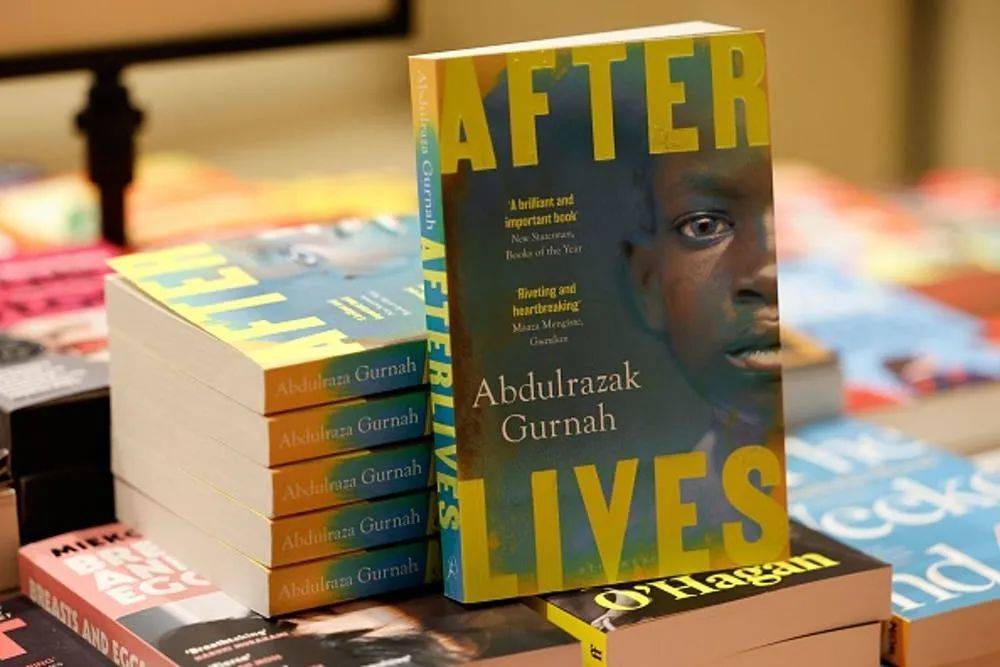

2021年诺贝尔文学奖得主阿卜杜勒拉扎克·古尔纳不是为人熟知的作家。72岁的古尔纳来自东非印度洋边的赞给巴尔群岛,18岁作为难民移居英国,从此没有回过家乡居住。过去30多年的写作生涯内,他写了十本长篇小说,几乎全部设置在赞给巴尔。这是一个活在极度身份煎熬中的作家,他严峻的眼神里,没有原谅。

本文来自微信公众号:出色WSJ中文版(ID:WSJmagazinechina),作者:Siri,头图来自:视觉中国

一、赞给巴尔天堂

今天,赞给巴尔的海滩常被欧美游客描绘为“天堂”。制作精良的航拍旅游宣传片里,赞给巴尔人熟练地蹬腿爬树,为游客摘下椰子和榴莲;青绿色清透的海水上飘满五颜六色的滑翔伞,风景之绝世优美“仿佛明信片”;本地人的交通工具是自行车、牛车和在车后箱扒着站的运货小卡车。“这里完全没有人行道,”一位旅游 Vlogger 说,“所以晚上开车特别危险。”

帐篷主题的高级度假村开满这里最好的海滩,另一侧的公共海滩上,渔民把今日捕捞上来的巨大海鱼直接摊开在海滩上拍卖。

全球化的时代,被叫做东非游牧民的马塞族人总在海滩上用他们的传统表演艺术乞讨。这些来自肯尼亚南部和坦桑尼亚北部的人,虽然从来离这座岛并不遥远,却只是在最近十几年才因为有游客生意做,一群一群到了这里。度假村和原住民村落离得并不远。花几美金,你就能让当地人带你参观他们破落不堪的农宅。

“这里的人太淳朴、太友好了,”来自俄国的 Vlogger 说,“好像时间逆行一般,这里没有电线,没有路灯,没有中央供水。”躺在没上过漆的瓦砖房地上的女人和孩子对着他的镜头微笑、招手。2021 年的赞给巴尔,平均工资为 80 美金一月,生育率为 4.9,对普通家庭,鸡肉牛肉是一个月才能吃到一次的奢侈品。当然这里海鲜丰富,鱼肉可以畅吃。

新晋诺贝尔文学奖得主阿卜杜勒拉扎克·古尔纳 72 年前出生在赞给巴尔群岛最大的城市石城(Stone Town)。此前两年,皇后乐队著名的主唱弗莱迪·默丘利(Freddie Mercury)同样出生在石城,默丘利的故居如今是赞给巴尔最受欢迎的旅游景点之一。

古尔纳是阿拉伯人,祖上很有可能来自阿曼,默丘利是帕西印度人,他们年轻的时候,这座岛还是赞给巴尔酋长国,与坦桑尼亚内陆(原名坦噶尼喀)没有很多相似之处。

这里人种混杂,是个不折不扣的“国际都市”,来自印度洋边各处的航海家与商贩在非洲找到这座贸易之岛,世世代代用印度茶交换非洲布,用阿曼糖交换奴隶和女人。后来出现了西欧殖民者,葡萄牙人在岛上到处造自己的天主教堂,英国人买下一座小岛,意图造监狱,最后变成了传染病隔离岛,德国人声称自己从不从事奴隶买卖,却毫无顾忌地强迫当地人给他们当下等工人。

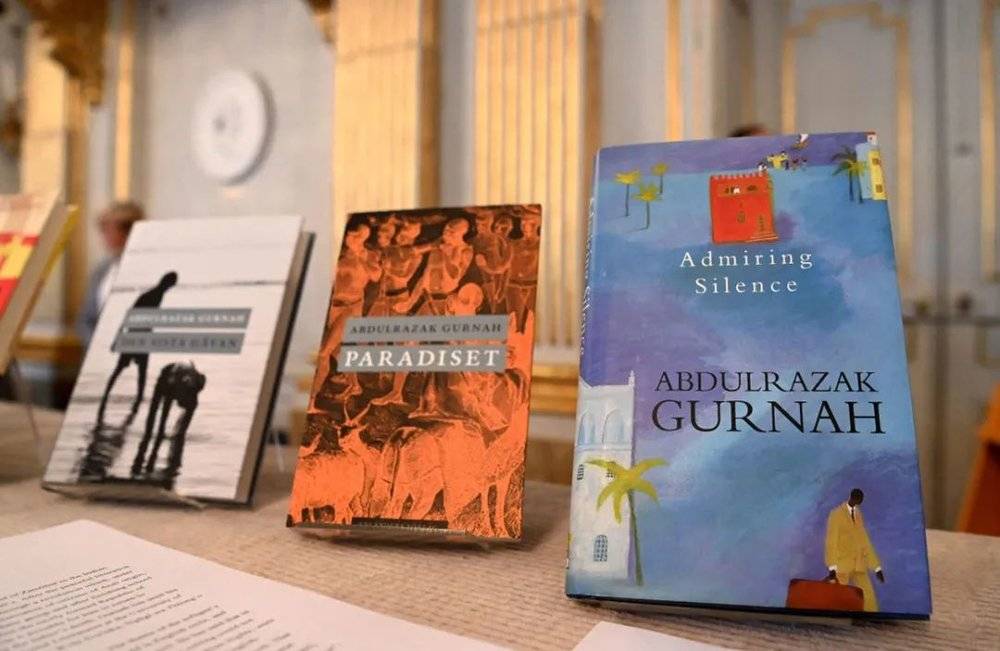

古尔纳 1996 年的第二部长篇小说《欣赏沉默》(Admiring Silence)中如此写道:“我们喜欢觉得自己是温和不偏激的人。阿拉伯人非洲人印度人科摩罗人:我们住在一起,会吵架,有时候还通婚。文明,我们是文明人。现实当中,我们从来不是我们,而是住在不同街坊里,锁在我们自己历史悠久的贫民窟里,容易原谅自己,又容易对他人充满偏见,充满种族主义,充满仇恨。政治把这一切都摊开在台面上。”

1964 年的赞给巴尔革命用多种截然不同的语境解读是场完全不同的革命,其唯一不可辩驳的直接结果是赞给巴尔不再是个独立国家,而成为了非洲民族国家复兴运动中建立的全新国家坦赞尼亚(坦桑尼亚)里的赞。

非洲民族运动的浪潮下,阿拉伯人与印度人纷纷逃离。弗莱迪·默丘利在 1964 年跟随于殖民地政府工作的父母搬到英国,顺利入籍。四年后,18 岁的古尔纳申请作为难民进入英国,从此再也没有回到赞给巴尔生活。然而他的思乡情绪,促使他在英国,用英语,写了一辈子的赞给巴尔。

某种意义上说,家乡在人的意识里永远是天堂,哪怕它实际面目狰狞,这从来是个巨大悖论。背井离乡的人出于孤独,容易把家乡幻想得过于美好。古尔纳的作品里,思乡与对思乡情绪的反思占据很大篇幅。

他最著名的小说《天堂》(Paradise)里,年轻的尤瑟夫在德国人为了造铁路建的小镇上过着还算平静的田园生活,却忽然发现父亲为了抵债,把自己卖给了一个“叔叔”。进一步,他又发现自己非洲人母亲是父亲用“五头羊和两袋豆子换来的”。贫穷社会的资本逻辑里,一切均可交易。赞给巴尔所在的斯瓦西里海岸,奴隶买卖为家常便饭,以至于你活在其中,对被剥夺自由的残酷很难有直观感受。

《欣赏沉默》中,主人公这么说:“不是我们不知道这些事发生在我们身上过,无论奴隶,还是不平等,还是所有人总用鄙夷的口吻形容那些从内陆抓到我们岛上干活的野人的野蛮程度。我们也在殖民历史书里读到过这些,但这些事,总感觉耸人听闻,离我们的生活很遥远,甚至有时候感觉上像夸张的谎言。”

二、无法原谅的孤独

赞给巴尔是谁的天堂?西方的普通人提到赞给巴尔,想到的不是这个地方——除了旅游博主,几乎没有人知道这个地方在哪,而是比利·乔尔(Billy Joel)1978 年的专辑《52街》里一首名叫《赞给巴尔》的歌。这首歌在今年的美国版抖音上也是大红歌曲。

比利·乔尔的《赞给巴尔》,唱得并不是非洲的赞给巴尔,而是纽约中城一家名叫赞给巴尔的体育酒吧。很难知道是不是一个飘荡到纽约的赞给巴尔人开了这么家酒吧,不难知道的是,无论纽约巴黎伦敦,还是赞给巴尔人同样叫不出名字的欧洲小城,我们能看到数不清的叫上海的中国饭店,叫西贡的越南饭店,叫泰姬陵的印度饭店。

20 世纪下半叶的全球化进程有众多值得反思的地方,人类从未如此大面积地远离家乡,从此心理上流离失所。

2001 年的《在海边》(By the Sea)是古尔纳用小说叙事对西方后殖民理论剖析得最为完整的尝试。古尔纳的描述中,整条东非印度洋海岸是一个统一的世界。20 世纪在西方的介入之下,这条海岸如今被切分在四个不同民族国家的国境当中。主人公奥玛来自赞给巴尔的石城,他的朋友阿里来自属于肯尼亚的海滨城市马林迪,他们一起,在位于内陆乌干达的马凯雷雷学习。对他们来说,回到海边才是真正回到属于自己的地盘,他们之间毫无隔阂。

也是在《在海边》中,我们看到主人公奥玛登上了前往英国的难民之旅。他明明受过教育,有一些钱,会说英语,但为了符合西方人心目中的难民形象,不得不假装自己身无分文,不懂英语,走投无路。在英国边境,边检毫无顾忌地说“你们这些人一窝蜂跑来这里,一点也不知道自己造成了多大的损害。你们根本不尊重我们尊重的那些东西。”奥玛甚至是同意的。他认为自己确实不属于这里。

古尔纳的《在海边》,有的文学研究者认为,有着 W.E.B.杜博伊斯《黑人的灵魂》里所谓美国黑人的“双重意识”的影子,这些人无论身在欧洲还是非洲,永远是“半个人”。奥玛在家乡被西方殖民者掠夺,到了英国,更不得不用西方的逻辑改造自己的身份。

同样在《欣赏沉默》当中,主人公申请上英国的大学,只被要求描述自己家乡那场暴乱有多么恐怖。“我竭尽全力,把暴行说得不可能更惨无人道。我发现甚至也不用太用力。”古尔纳认为无论殖民叙事,还是后来反殖民的后殖民叙事,都是种西方中心的看猴子把戏视角,不是利用惨,就是歌颂惨。

他与另一位诺贝尔文学奖获得者,与他经历相仿的,来自太平洋岛国的 V.S.奈保尔在这点上有巨大分歧。古尔纳眼里,奈保尔总把家乡看成一无是处的荒原,除了西方殖民文化别无所有。《米格尔街》上的一切都是种自曝家丑满足西方视角的投机行为。古尔纳批评奈保尔的行为仿佛在展示“原始人的虚无主义”,毫无“抵抗与挣扎的能力”。

古尔纳与奈保尔有着人格上的本质区别。奈保尔受了西方文艺思潮的影响,在踏上英国土壤之前就已对英国音乐、英国文化、英国思想抱有极大幻想。相比之下,古尔纳作为难民而非学生的身份被动来到英国,职业生涯一直在研究非洲文学,探索非洲人世界性的流离失所,对他居住了四十多年的英国本身仿佛没有太大兴趣。

20 世纪的思想浪潮当中这是两种截然不同的态度,可能是古尔纳作为在非洲的阿拉伯统治者后代与奈保尔作为没多少地位的印度劳工后代的区别。

古尔纳的思想更接近爱德华·萨义德著名的《东方主义》里的论调,但他明白无论正说还是反说,你永远生存在二元矛盾当中。2005 年的《逃离》(Desertion)里,古尔纳甚至写了一个类似奈保尔的小说家。名叫桑迪普的作家写着“有关后帝国主义时代荒谬事件的不敬喜剧”,“总是一次又一次回到非洲,但他一写那里的人,总是充满偏见,毫无必要的狂傲,像种对外的展览。”

《最后的礼物》(The Last Gift)写在 2014 年,已步入晚年的主人公阿巴斯说:“他们不断戳穿我们的谎言,却从来不好好听我们讲我们包容、微笑、和谐的古代文明。我如果要跟我的孩子谈到我们的家乡,这些才是我想说给他们听的。我们曾经活在和平之中,在只有穆斯林人知道怎么建造的社会,虽然我们之中宗教信仰、种族背景各不相同。我不会告诉他们表面之下即将喷涌的愤怒,或者奴隶的孩子要对他们的酋长和其他曾经嘲弄他们、憎恶他们的人施加如何粗暴的以正义为名的惩罚。我不会告诉他们我们的仇恨情绪,我们的女人如何被当作商品买卖,我们自己,被交易或过继给叔叔们、哥哥们、姐夫们。我不会告诉他们我们的女人自己如何热情满满地表演自己的毫无价值。我不会告诉他们我们如何残暴地对待孩子。我们为什么是这样善于欺骗,满口谎言的贱民?”

剩下的是什么呢?阿卜杜勒拉扎克·古尔纳的文学世界里,没有任何出路,只有屈辱,只能孤独地忍受自己屈辱的身份,还有永不消失的仇恨,一半朝东,一半朝西,一半对外,一半对准自己。原谅是最不可能出现的词汇,这是种可谓煎熬的活法。

赞给巴尔是斯瓦西里语的故乡。最著名的斯瓦西里语是那句后来因为《狮子王》闻名的 Hakuna Matata,意思是“放轻松”,“没什么大不了的”。阿卜杜勒拉扎克·古尔纳,拒绝说 Hakuna Matata。

本文来自微信公众号:出色WSJ中文版(ID:WSJmagazinechina),作者:Siri