这道美式沙拉名为蜡烛,因其简单的配方和谐的摆盘,在各个家庭与餐馆里,陪伴美利坚人民度过不少特殊意义的节日派对。

很多人初见蜡烛沙拉都会大为震撼,脑子立马浮现堪比哲学三问的终极疑惑。

这玩意真的能吃?这是给人吃的?这东西是否也有以形补形的食疗效果?

它似乎值得每个把美食奉为信仰的人反思,到底是谁创造了对这种沙拉的需求,以及那位产品经理后来还有什么令人震惊产品。

坦白说,面对蜡烛沙拉,唯一要克服的就是以貌取物。

这对人来说很难做到,有些东西看它第一眼,就知道已经定性,这辈子再也别想用第二种眼光去看它,比如你的成绩单。

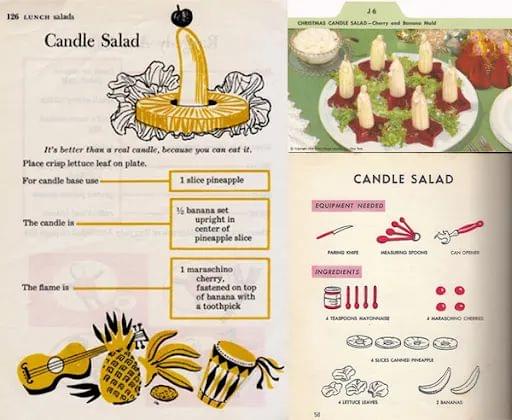

蜡烛沙拉的核心创作理念是模仿,诚如其名,这道沙拉在尽量模仿点燃的蜡烛,菠萝片成了烛台,香蕉是烛体,樱桃当作燃烧的火焰,流淌的沙拉酱自然就是烛泪。

也有人不爱沙拉酱,改用奶油或酸奶淋在香蕉头部,可以理解,毕竟每个人心中蜡烛流泪的样子都不相同,有的厚重浓稠,有的稀薄挂杯,什么都不代表,只是记忆的状态不同。

蜡烛沙拉更像充满动感张力的油画,香蕉与樱桃的亲吻提供了基础骨架,模仿烛泪的酱料才是神来之笔。

没有沙拉酱或奶油,充其量算比较别致的沙拉。酱料点缀其实暗合了双关之意,把美利坚的食物灵魂浇灌在健康美味的香蕉上,成全了香蕉共和国的美誉。

蜡烛沙拉看起来很简单,但还是要求制作熟练度,手生的厨师很可能把香蕉倒插成蕉香。

于是它或许耸立成国民灯塔给子民播洒光明,又或许因为牙签固定不稳变成比萨斜塔,倾倒了自由神鹰的意志,看起来多少有些心酸。

很难再找到像蜡烛沙拉这样让人开心的沙拉,它每次上桌总伴着欢声笑语,笑声还会伴随着香蕉体态晃动而忽高忽低。

蜡烛沙拉只要在场就自动成为焦点,仿佛是一盘精炼过的段子,谁见了都不可能绷得住。

“我们在女童子军营地做蜡烛沙拉,大人们一直都在偷笑。我当时不明白,但我感到非常尴尬。”

小时候有多尴尬,长大了就会笑得有多开心,时间不只让人接受蜡烛沙拉,还学会了如何瞬间读懂那份快乐。

某种意义上,蜡烛沙拉真的成了蜡烛替代品,燃烧自己的倔强,烘托全场的气氛。

吃不吃它早已无所谓,在成年人的世界里,吃反而是其次,尤其面对这样一道不知该咬还是猛吞的沙拉。

放在桌上的蜡烛沙拉,可以看成华丽的装饰品,也可以是话题的中心,唯独没人愿意张嘴体会这根蜡烛有多烫嘴。

美食讲究传承,蜡烛沙拉在上世纪上半叶就已经在美国流传开来。

蜡烛沙拉最早出现在1916年一份上流社会的菜单里,没有食谱也没有注解,它就这么出现在菜单上。

上流社会需要它,在拿腔拿调精英聚集的场所,突然端上一道清新脱俗的沙拉,把那些整晚紧绷的面具击得粉碎,嬉笑中露出掩藏已久的冲动。

恰好那些年代里,美国市场上香蕉的关注度越来越强。在一大帮专家推荐的养生食谱里,在许多宣传小册和流行文化作品里,香蕉反复被提及。

香蕉的普及与廉价化,直接导致蜡烛沙拉顺利辗转进更多家庭,成为众多家庭的调剂品。

美利坚人民坚持认为它喜庆的外表,非常适合圣诞节万圣节以及孩子的生日聚会,事实上多年来他们确实也如此做。

许多美国人记忆里,奶奶都曾给他们做过蜡烛沙拉。每次奶奶看着孩子憋笑涨红的脸庞,还以为孩子爱这沙拉爱到不行。

除开节日,蜡烛沙拉更受家长青睐之处,在于它曾经是劝说儿童多吃水果的最佳伙伴。

孩子不爱吃水果,家长总要劳神费力哄骗,把水果重组成一道甜点或沙拉,太复杂的难以学会,蜡烛沙拉就在各式选择里凭借亭亭玉立的姿色脱颖而出。

从上世纪二十年代到本世纪初,蜡烛沙拉的食谱总在调整,但无论如何更改,菠萝的底,香蕉的柱,樱桃堵口,酱奶点缀是永远不会变的。

躁动的都市男女,仿佛从这道独特又难忘的沙拉中获得了神启,把它看成精神外化的贡品,燥动时它反应暧昧气息,恶作剧时它又成了让朋友尴尬的玩具。

蜡烛沙拉菜谱

不管如何解构蜡烛沙拉,赋予它多少层说不清的意义,还是别忘了制作食物的初心。

比如下次去西餐厅约会时,记得字正腔圆的点一道candle salad。