为什么我们会认为大学与文理学院不是一个“量级”?这种认识是正确的吗?

当申请美国大学时,为什么我们会唯QS排名“马首是瞻”?QS排名意味着什么?

这些问题归根结底,都是一种导向。要解释这种导向,深刻理解今天美国大学的现状,时间需往前拨回至1860年—1930年。

1860年是美国南北战争之年,同样也是美国高等教育发展的分水岭。

1860年之前,美国只有包括哈佛大学(注:哈佛也曾被称为哈佛学院)、威廉姆斯文理学院在内的9所学校,这些被后来的研究者统称为“战前学院”(Antebellum College)的学校在学术声誉上都属籍籍无名。

从1860年到1930年,是美国高校从学院(College)到大学(University)的转变。

从籍籍无名到一举跃升为世界一流水平,美国高校是如何做到的?

针对这个问题,经济学家Miguel Urquiola用经济学的方式进行了研究,并给出了结论:市场、头脑与财政(Markets、Minds、Money)。简言之:搞就业、搞人、搞钱。解决了这些问题,美国大学才最终成为今天的“哈耶普斯麻”。

作为英国的前殖民地,战前的美国学院深受欧洲影响,其最明显之处在于学院与宗教的关系极其紧密。

1.博雅教育与专业化学科教育的博弈

战前美国学院主要以培养牧师为主要功能和目标。这个时期,美国学院中的老师大多都当过牧师,或者有宗教背景。这个比例在1862年的达特茅斯大学超过60%,在1868年的普林斯顿大学超过70%。

宗教导向也决定了战前美国大学的学习内容。当时的美国大学还未出现细分化的专业,学生主要学习从宗教延伸出的博雅教育(Liberal Arts):逻辑、修辞、音乐,以及语言(希腊语、希伯来语、拉丁语)。对于大学来说,提供专业化的知识和先进的理念是费钱又冒险的。

而对比同时期的欧洲,我们马上会发现美国的落后。

欧洲的改变源于工业革命带来的社会需求在发生变化,启蒙运动也让政府在教育中投入更多财政资源。

于是有了从通识教育、博雅教育到学科化教育的改革。

哈佛大学

哈佛大学教育部将中学作为学生接受通识教育的阶段,而在大学进行某一领域的专门学习,这直接促成了现代大学的产生。

许多美国正在接受的传统课程在欧洲大学中正在消失,取而代之的是专门的学科教育。

财政可以让大学吸引更多的人才,于是课程改革也应运而生:一个教授教一系列课程的方式不再通行,大学有能力聘请不同学科的教授进行专门学科的教育,并且给予学术最先进的学科知识。

这样做的直接结果是教授们有了更多的时间投入到科研(而不是教学)中。

这样的改革结果非常明显。1850年,欧洲产生了几个非常强大的大学,其中最强的哥廷根大学已经建成了配备齐全的图书馆,有100多名教职工。

因此,19世纪欧洲大学远超同期美国大学最主要的原因在于,欧洲大学抓住了工业革命产生的社会需求变化这一关键节点,适时转变教育内容,让学生在大学获得的知识可以顺利转化到工作当中。

虽然美国也处于社会大发展时期,工业化带来对医学、化学、物理,甚至社会大发展出现的社会问题需要社会学、人类学等社科专业的需求,但这些无法被“宗教化”的大学所满足。“供”与“需”之间出现了巨大的不平衡,社会发展倒逼的大学改革迫在眉睫。

2. 保守派和先锋派

在战前美国学院中,教学理念分歧使当时的美国教授、学者、学生分裂为保守派和先锋派。

不同于今天动辄上千人的大学师资规模,改革前的美国学院,只有三种类型的老师:校长、教授和导师。

一般大学只有两位教授,这里的教授与今天的概念也不同,它只是“美国最富有大学的一种装饰”,一般由年长、富有声名的人担任,因此哈佛大学在该职位创造出来之后的一个世纪都没有人任职。

导师位于最低一级,主要负责学校的授课工作,通常情况下他们是本科生,毕业之后留校任教,类似于今天研究生的情况。在哈佛大学成立的前一百年里只有不到五个导师,而且绝大多数是男性。

当时教授的薪金非常少,有时甚至是无薪。1860年代,哈佛、耶鲁大学的教授薪金甚至低于生活水平花费;而导师的薪资则跟手工艺人差不多,在这样的经济条件下,对科研感兴趣的教授要自己贴钱买实验材料进行学术研究。

至于学生,他们的授课没有专门化分工,在学习方式上,也是以阅读、记忆和背诵为主。

就像一架懒得动弹的机器,大学机制中的每一环都缺少生机和活力,并以保持传统为己任。

于是想要获得更专业学术训练的美国人纷纷到欧洲求学。

1895年,到欧洲(尤其是德国留学)接受博士学术训练的注册美国年轻人达到顶点,后来的哥伦比亚大学校长,彼时还是学生的Nicholas Butler曾表示:“到访德国之后,才知道什么是大学,什么是学术研究,美国大学要想比肩欧洲大学,还有很长的路要走。”

这批在欧洲接受顶尖学术训练的“最强大脑”,他们在欧洲获得的学识、对大学(University)的学术研究印象,都日渐成为对美国本土大学的改革意识。他们在学成回国之后,成为美国大学的改革先驱。

本土教育人士的“保守”与欧洲归国教育者的“先锋意识”,是不同的教育训练的结果,而正是后者决定了美国大学的崛起之路。

前面我们提到了美国大学转型成功的两个因素:市场供需与不同学术体系下的头脑思维,这些状况的转变都亟需一个最重要的条件:钱。学校的财政状况往往会决定改革的成败。

1.教育改革首先要解决财政问题

George Ticknor是第一代到德国受训的美国人,1815年在哥廷根大学学习,回到哈佛之后教授法语、西班牙语和文学。

他的改革主张非常接近现代大学:

呼吁大学给教授更多科研时间;

让学生从传统的背诵记忆学习方法改为评论、解释、分析;

以系别的方式组织学校,最终形成不同的研究生教学;

扩充大学的教学范围,所有学科都应涉及。

然而当他把改革意见递交给时任哈佛校长时,直接被校长以“哈佛比较穷”为由拒绝了。

相反,如果有充足的财政作为改革的保证,创新成功的可能性大大增加。

在战时美国大学的教育改革中,将教育重心从本科教育转移到研究生教育是非常艰难、也很冒险的决策。当时的美国还没有任何一个工作需要硕士学历。纽约大学率先开设了MA,但在需求量太少、财务紧缺状况下,学校又不得已停止了MA。

唯一的成功特例是耶鲁。

1850年,耶鲁是当时声誉最好、有最多毕业生的学校,这为研究生的申请需求提供了保障,也就让以学费为主的财政收入有了保障。

耶鲁大学

时任耶鲁校长Theodore Woolsey称自己是激进的保守主义者,在他的就职演说中,他说耶鲁还不是真正的大学(University),要成为真正的大学,提升学术研究水平是最重要的举措。

在资金充足、需求量大的前提下,他创建了心理学系,该系又发展为美国第一个研究生院,这个尝试非常成功,1861年,耶鲁大学颁发了美国第一个博士学位。至此,耶鲁大学才完成了到“大学”的转变。

当然也会有自己创造“财源”解决财政问题的大学改革。Francis Wayland作为当时布朗大学的校长,正在面临学校招生困难而带来的财政匮乏问题。

于是在1840年,他大胆地在传统的通识教育外,开设了科学、农业等应用性更强的专业作为选修课程。学生可以双选两种并行课程,学习应用型专业可以获得特殊学位。

这些“对口”专业可以让毕业生顺利找到“对口”工作,满足社会需要的同时反过来也解决了学校的财政问题。

2.寻找新的资助模式

有了前面的尝试,美国高等教育改革的先驱者还找到新的商业资助模式,其中最早取得成功的是康奈尔大学和约翰霍普金斯大学。

新的商业资助模式既需要捐赠者和领导者在教育理念上一致,也间接反应了丰富的财政资源将会直接推动高等教育发展。

Ezra Cornell在建校前表示:“我将建一所任何人都能在任何研究中得到指导的学府(I would found an institution whereany person can find instruction in any study)。”这句后来成为康奈尔大学校训的话,在当时的语境下就是指以专业化学术研究为导向的综合性大学。

基于这样的理念,1865年,康奈尔大学第一任校长Andrew White将课程进行改革,分为技术导向和学术导向两类,以满足不同学生的需求,也达到了创校的目的。

约翰霍普金斯大学的成功则反映出在理念一致性的基础上,钱是如何推动高等教育走向成功的。

约翰霍普斯金大学

作为约翰霍普金斯大学的捐赠者,Johns Hopkins希望自己的财富可以建立一所大学和一所医院。面对如此巨额的捐款,董事会将办学方向定位于更“烧钱”的研究生教育和学术研究,他们咨询了时任密歇根大学、哈佛大学、康奈尔大学的校长探讨研究生教育的必要性,不过校长们都模棱两可。

Daniel Gilman却与董事会的办学理念不谋而合,他认为美国不需要一个又一个相似的大学,而需要一个学生可以接受最好的学术训练的大学,在这里如果他们没有本科期间良好的学术训练基础,他们的研究生申请会被拒绝。

作为约翰霍普金斯第一任校长,Daniel Gilman将办学重心放到研究生教育和学术研究,进行了大刀阔斧的改革。

他看中学术论文的出版,于是创立了约翰霍普金斯大学出版社;他聘请不同学科的资深教授,到1884年,约翰霍普金斯大学拥有超过50位教授,大部分人在德国受过学术训练;他赞同教授将研讨会(seminar)的形式应用到教员之间的研究展示和研究生课程上,这一形式流传至今。

不仅如此,Gilman还建立了霍普金斯大学医院、开设医学院,这一举措成为后来美国大学的潮流,即在大学建立专门的学院,这也极大提高了美国医学训练和医学行业的地位。

改革的结果就是学校培养的博士生很快超过了哈佛和耶鲁的总和,许多人称约翰霍普金斯大学为“巴尔的摩的哥廷根”。

由私人巨额捐资而设立的大学在资源方面得天独厚,无论是建立校舍的土地、建筑等硬件设施,还是聘请教授、开设以科研为导向的研究生院、开办医学院、创立大学出版社、期刊等等软件设施,都所费颇糜,没有大量的资金投入是不可能产出“世界一流”的成果的。

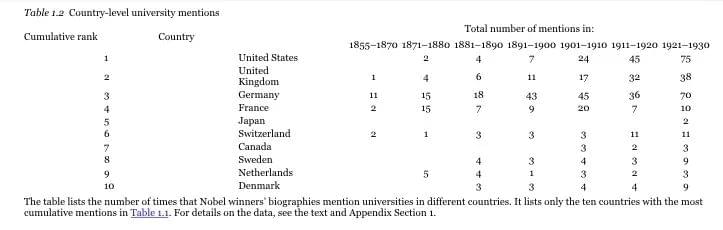

为了显示出美国大学在超过半个世纪里连续的学术表现,Miguel Urquiola参考了1850年至2016年诺贝尔获奖者(物理、化学、医学、经济学领域)在自传中对大学科研投入的评析,大学出现频次及大学所在国家成为重要参考,并在数据上呈现出其改变和提升的过程。虽然这种研究方法有其粗略之处,但在时间延续性上及学术水平展现上相对可靠。

在639位诺奖获得者的传记中,共提到了大学3120次。从被引用学校来看,哈佛大学和剑桥大学以总数170次并列第一。引用前二十五名中:

在1855-1900年,以欧洲为主导,这一期间没有美国大学被提到;

1901-1940年,剑桥大学居首,哈佛大学和哥伦比亚大学进入前五;

1941-1980年,哈佛大学居首,前七位中的六位都属于美国,

1981-2016年,前七中的所有大学都是美国大学。

以十年为一个时间段,从1870年至1910年,德国以绝对的优势位列第一,英国、法国紧随其后;

1911年至1920年,美国大学在引用上跃居第一,一举超过德国,并在下一个十年以压倒式胜利“碾压”欧洲其他国家。

总的来说,1800年之前,美国大学学术研究水平很弱,从1860年到二战前1930年代前,美国大学获得了飞速发展,一些学校先取得了主导地位,随后美国大学整体科研水平全面提升,使越来越多学校跻身世界一流水平,至此还从未被超越过。

研究型发展导向会让美国大学永远保持世界顶尖水平吗?

也许不会。

在经过百年发展之后,过度强调“精、专”开始显现弊端,这一次,似乎又回到本科教育与研究生教育的博弈上。

在今天的美国,综合大学以研究型为导向,在研究生教育和学术研究领域更具优势;而文理学院则只开设本科教育,继承博雅教育,以自由、人文为内涵,强调文理兼修,给予学生足够的探索自我的机会。

看起来是“花开两朵,各表一枝”,但实际上,研究型导向削弱了本科教育的质量。

过度强调研究生教育的学术研究使本科生教育质量下降。教授全力投入科研,不再承担本科教学任务,转而由博士生或博士后助教全权负责,这固然可以增加科研产出,但却大大违背了研究型大学改革的初衷:“让大学生接受最前沿的专业知识”。

在资源分配中,研究生教育占据了大学财政资源的大半壁江山,为研究生提供优厚的奖学金支持,为研究生提供充足的科研基金成为美国顶尖大学的传统;反观收费昂贵的本科生教育,让许多人拿着offer却望而却步,这些现象未尝不是对当下美国高校现状的反馈。

长此以往,如果美国顶尖高校的本科教育无法与研究生教育保持同步的高水准,学术研究岂不“后继无人”?

此外,研究型导向也让以本科教育见长的文理学院不占优势。在QS前一百名中,几乎不见文理学院,因为该排名以学术声誉和学术研究能力为主要测评标准;换言之,QS排名对研究生教育质量更具参考意义,而不甚了解内情的本科申请者也以此为重要择校参考,导致优秀的文理学院无人问津。

在面对社会时,以博雅教育为专长的文理学院也不占优势,不仅是在美国,甚至在中国,美国大学毕业生在求职时,其所在大学的QS排名是企业雇主的首要考量因素,这再度挤压了文理学院毕业生的就业空间。

一百多年前的大学改革,是适应工业化社会发展的产物。在今天信息化、电子化的人工智能时代,在人类逐渐被“物化”、“工具化”的时代,在越来越“卷”的社会中有越来越多的人选择躺平的时代,我们似乎又在面临一个全新的关键变化节点,过往的改革经验还能通行吗?这值得我们深思。

无论是从历史看现在,还是从现在看未来,教育必然要不断经历改革,才能有所发展。教育变革与社会变革相辅相成,只有在永恒的改变中,教育才能产生新的血液,带来新的力量。