上面写:“书销中外百余本,诗译英法唯一人。”

董卿问:“您不怕这名片递出去了,别人觉得‘您怎么这么说’呀?”

他摊开手,云淡风轻地回答说:

“我实事求是,这是事实。”

这位“狂”气十足的老先生,就是著名翻译家,许渊冲。

1.“狂并不坏

总有人,说许渊冲先生“狂”。

许渊冲先生,也总从不避讳自己的“狂”。

“我正常嘛,你们太不狂了!狂并不坏,狂是自高自大。

自高自大,是要看你自己高大不高大。”

许渊冲,当然有“自高自大”的资本。

1921年,许渊冲先生出生在江西省南昌市,父亲读过私塾,母亲受过新式教育。

他的表叔熊式一,是当时著名的翻译家,不仅备受徐志摩、郑振铎等文学大家的肯定,还曾把王宝钏的故事翻译成英文,搬上百老汇的舞台。

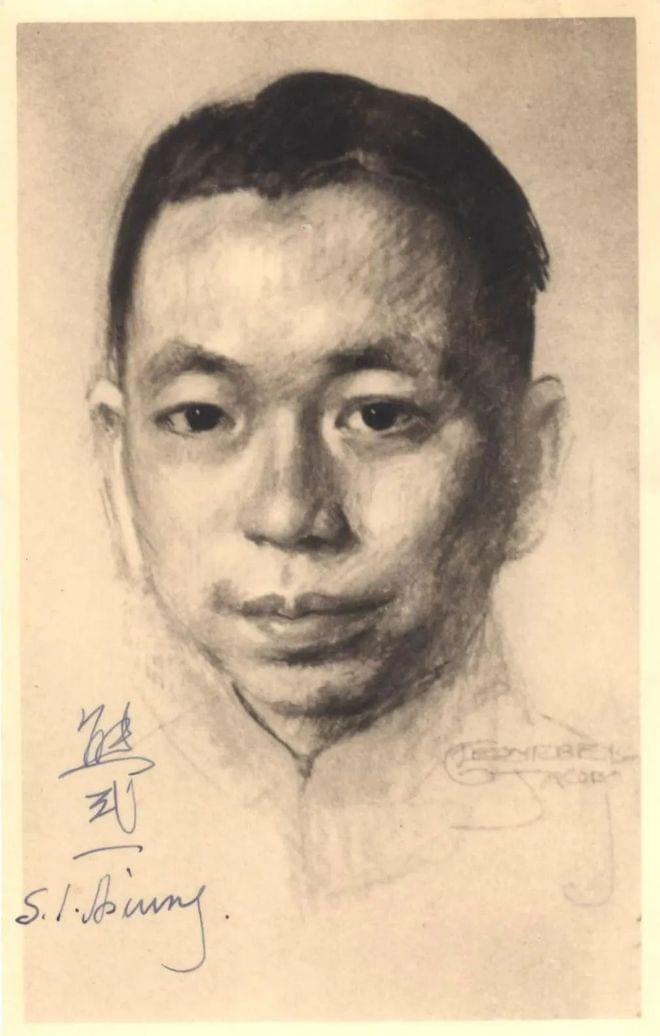

熊式一签名像/图源北京师范大学外国语言文学学院

少年时代的许渊冲,将这位表叔当做了心中的榜样——也许从那时起,许就在心底埋下了翻译梦的种子。

1938年,18岁的许渊冲,考入了大国立西南联合大学外文系,“我的大学,是全国最好的”。

在这所当时的全国最顶流大学里,许渊冲拥有不少奇遇:

比如,同班同学杨振宁。

几十年后再提起这位同学,许渊冲还亲切地叫他“小天才”。

大学考试,杨振宁微积分考了100,物理考了99。

嘴上说着“你这么聪明,你比我强是应该”的许渊冲,实际上一点没服输:

“我怎么学习他呢?我俄文100,法文99。我在外文系,也算很厉害了。”

优异的外文成绩,显然为之后成为翻译大家奠定了基础。

但“书销中外百余本”的许渊冲,翻译之路的开始,其实是一首小情诗。

1939年,许渊冲喜欢上了一位西南联大的女同学,他在日记里称她为“白雪公主”。

此时,他刚好读到林徽因写给徐志摩的情诗《别丢掉》:

“一样是明月,一样是隔山灯火,满天的星。

只有人不见,梦似的挂起。”

八十多年过去,再次朗读这首诗,许渊冲先生依旧眼含热泪

年少的许渊冲,被这首诗歌中真挚、美好的情感打动。

外文系的他,想把这首诗送给喜欢的女生,又觉得“寄中文诗没意思”,就把这首诗翻译成了英文。

虽然,这位女同学当时已经名花有主,没有给许渊冲回信。恋情还没有开始,就宣告了结束。

但许渊冲通过翻译,去传递美、创造美的事业自此开始,便坚持了一生:

1942年,他翻译了第一本书。

1958年,许渊冲已经出版了一本中译英、一本中译法、一本英译中、一本英译法,在当时,全世界没有第二个人。

“诗译英法唯一人”,名副其实。

1990年,许渊冲被提名为诺贝尔文学奖候选人。

2014年,荣获国际翻译界最高奖项之一的“北极光”杰出文学翻译奖,成为首位获此殊荣的亚洲翻译家。

他翻译的《诗经》《红与黑》《包法利夫人》等等,销往中外已逾百本。

在《唐诗三百首》的序言中,许渊冲写道:

“中国人英译的《楚辞》,有的美国学者说是当算英美文学里的高峰。中国人英译的《西厢记》,有的英国出版社说可以和莎士比亚媲美。

而这个中国人,就是本书的英译者。”

如此“自夸”,或许很难找到第二个。

不过,许渊冲早就为自己的这份自信,做出了解释:

“自豪使人进步,自卑使人落后。”

2.“这样翻,谁也不懂啊”

许渊冲的妻子照君,曾这样评价他的性格:

“他在人际关系上,还没有一个两岁的孩子懂事,非常地直,所以纯真啊,我偏偏就喜欢这个。”

许渊冲脾气执拗、性格耿直,这让他在学生时代,就得了个“许大炮”的绰号。

到了他热爱的翻译事业上,他表现就更率性执拗、“不懂人情世故”。

许渊冲的大学校友、翻译家王佐良,就曾因为《风灵》的翻译,和他公开“唱反调”。

翻译家王佐良先生/图源《鲁豫有约》

这是一首形容灵感来无影去无踪的小诗,王佐良推崇的翻译是:“无影也无踪,换内衣露胸,两件一刹那。”

许渊冲不喜欢。

“怎么是两件一刹那呢?两件一刹那,谁也不懂啊!”

况且,“胸”,既可指男也可指女,一点也不美。

许渊冲给出的翻译,是:“无影也无踪,更衣一刹那,隐约见酥胸。”

显然,这个版本没有按照字面翻译,而是加入了译者的再创作。

王佐良批评他,“酥胸”的译法是鸳鸯蝴蝶派。许渊冲毫不留情地回击:那你就是“外科派”!

所谓的外科派,用许渊冲自己的话说,就是“有士兵中了毒箭,外科医生只把露在外面的箭杆切断,就觉得任务完成了”。

“我呢,是把箭头取出来、把肉消毒。”

这份洒脱和率真,许渊冲一直没有丢失,哪怕已经成了翻译大家,也依旧快人快语。

就在几天前,他还因为“控诉”俄文和俄国作家,冲上了热搜:

“我很劳累,托尔斯泰那么长,陀思妥耶夫斯基……写那么长干什么!”

满心热爱,就坚持到底。没有兴趣,那就不做了。

耿直和率真背后,是许渊冲对翻译事业的那份初心:传递和创造美。

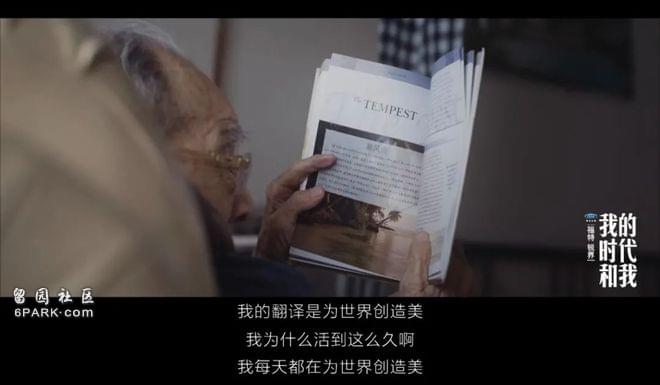

“我的翻译,是为世界创造美。

我为什么活到这么久啊,我每天都在为世界创造美。”

3.生命,不是你活了多少日子

2007年,许渊冲先生罹患直肠癌,医生预测他只剩下7年寿命。

他没有消沉,只是更有斗志地继续工作、研究学术。

困境,困不住许渊冲的心。

谈及抗战时期的往事,许渊冲先生直言“没什么怕的”

毕竟,几十年前,被敌人狂轰滥炸的西南联大里,少年许渊冲就已经有了打不垮的志气。

“日本飞机二三十架轰炸昆明……炸弹就落在我们前后左右,炸出了很多大坑,掀起了大片泥土,铺天盖地压在我们身上,还好我们没有给碎片击中,总算运气。

回到新校舍一看,理学院的宿舍炸倒了一间,篮球场上炸出了两个大坑……床上落满了尘土。

大难之下没受损失,赶快抓紧时间读书,不要等到炸得读不成了。”

患病七年后,2014年,许渊冲获得了翻译界的最高奖项:北极光奖。

许渊冲晚饭后骑自行车锻炼 / 《我的时代和我》

许渊冲笑着说:“看见没有,这生命啊,自己可以掌握的。

我就不管你,我喜欢做什么就做什么,我七年还做出来不少呢。”

在名为生命的这场马拉松中,“争夺主动权”,是许渊冲战胜一切的最好办法与选择。

他保持着对翻译的热情与乐趣,与身体对抗,与生活对抗。

每当谈及年龄,许渊冲总是显得豁达又随意:

“其实我不知道我今年几岁,对我来说,几十年,每一天只有一个分别,就是今天翻译了没有,翻译了几行字。”

2021年6月17日,许渊冲先生在北京逝世,享年100岁。

就在两个月前,他还出版了两部书:“莎士比亚戏剧精选”14本和“王尔德戏剧全集”6本。

在他看来,生命不是你活了多少日子,而是你记住了多少日子。

也许对于不少读者来说,许渊冲先生的名字稍显陌生。阅读时,译者也往往“隐身”于作者背后。

或许,下次我们再次捧起来自异国他乡的文本,感受其中的美与快活时,可以想起:

曾有一位老人,用毕生的心血、精力和热情。

在东西方文学的世界里架起了一座桥梁,让我们能到达彼岸。