本文来自微信公众号:三明治(ID:china30s),作者:若冰,题图来自视觉中国

周六晚上近六点,555街区天平路的老吉士餐厅里已经坐满了人,不过十几平方米的老式平房,一层加二层阁楼,放了大约快20张桌子。“如果没有预定的话是没有位子的。”入口的接待员拿着一本记着预定名单的本子说,上面用圆珠笔记满了名字与电话号码。

“我预定了,姓陈。”我迅速回答,在心中暗暗感叹Chris的先见之明。我们就约在这家上海风味餐厅共进晚餐。一个初来乍到的记者和一个在上海住了16年的外国作家,完美组合。

在这之前,我和这位曾经在上海以《上海小笼包指南》一书出过名的美国美食作家Christopher St. Cavish(后文简称Chris)通过几次邮件和微信,但我仍然想与他见面。

我抛出了我的晚餐邀请,选在他曾在邮件里推荐的本帮菜,就在555街区。用美食做诱饵,他果然爽快地答应了。“Should I book or you will?”他在约定那天就提醒我需要提前预约。在这方面,这位吃过上海无数餐厅的老外远比我内行。

一

Chris从楼梯上到二楼时,头顶几乎要碰到天花板了。老吉士餐厅的楼梯狭窄而高耸,就在我们吃饭的一个小时里,一个女士下楼时摔了下去。我很担心这里不适合交谈——桌子与桌子挨得这样近,你几乎只能听到隔壁那一大圆桌子上上海叔叔阿姨们高谈阔论的尖细声音。他们推换着红酒杯,意味深长地笑着。再偷偷往旁边看过去,几对情侣在小声说话,化着妆的长发女孩细细地咀嚼着马兰头。

一个穿着长裙的银发老奶奶颤巍巍地上来,由服务员护着,一个人走到最里面的小圆桌。她看起来是这样的常客了。朋友聚餐,情侣约会,或是老人独食,这里看不到什么家庭。孩子在这里是坐不住的,脆弱的耳膜会受伤。

老吉士在上海已经开了9家分店,95年开始的天平路这家是本店。555街区的老房子里总是藏着这样的餐厅——下午时分,围着白色围裙的厨师蹲在小马路的梧桐树旁边抽烟,但临近傍晚,窄小的门厅便很快变得拥挤起来,直到九十点,门口还等着排队的人。临近11点,老板终于得闲坐下来和员工们扒一口饭,闲聊起来,才知道这家餐厅已经开了几十年。

虽然这家店的价格稍贵,一盅红烧肉要118元,Chris仍觉得味道、环境都还对得起良心。“开餐厅是个差劲的生意,去掉房租,再怎么算,毛利都只有5%~10%。这家店做得还不错,有口碑,有忠诚的顾客,有熟练的厨师和服务员。不过我怀疑房子可能是自家的。”

“那每年为什么还有那么多新餐厅开出来?”

“大多数开餐厅的人都是新人,他们以为自己能够经营得好。很显然不能。90%以上的餐厅在两年以内都会倒闭。”Chris曾在18年考虑过开小笼包店或者饺子店,但很快打消了这个念头。他写过一篇《一家意大利餐馆的损益表》,精确计算了在上海开一家餐厅的各种成本。“更重要的是,开一家餐厅,你得12小时连轴转,必须呆在那儿,没法去其他地方。”

Chris一坐下便叫了服务员开始点单,马兰头卷、四喜烤麸、芦笋、心里美、醉鸡、红烧肉、油爆虾,一溜上海经典本帮菜。

“什么是烤麸?”我问。

“让我告诉你烤麸是什么做的。揉好面团后,放在清水里揉搓,把淀粉都洗掉,再蒸熟。你看这盘里面的烤麸是用刀切开的,最好是用手撕,这样表面积更大,更入味。”他用手示范,先对着空气揉搓,然后又做着撕东西的手势。

“那什么是心里美?”

“红枣里面夹了年糕。”

“糯米红枣!”我想起来这是一种在乡下过节时才比较常见的零食。

在上海本帮菜餐厅里,它被放在盘子里,蒸热了,作为一道经典甜点。很多外地人告诉我自己不适应上海非常甜口的本帮菜,但我遇见的大多数外国人适应得很好。

太过挑剔的人恐怕做不了美食家,Chris总体上比较宽容。他曾骑车摩托车环中国旅行,跑到各地去品尝当地食物。他去云南吃了蘑菇,去安徽黄山市的碧山村吃农家乐,去佛山吃广东菜。一个大胡子白人在云南山上采蘑菇的照片被刊登在中文新闻上,这在中国的大众媒体上常被视作“有一定新闻价值”的。

15岁,Chris开始在餐厅里做学徒工,从洗盘子开始,一做便是9年。来中国以前,他曾与一位厨师朋友骑车环游东南亚,也去了泰国尝试过冥想,但一次香港的短途旅行让他下定决心去香港工作。以香港的半岛酒店为目标,他以一位红酒商的名义给主厨打电话去套磁。结果是铩羽而归——香港的半岛酒店并不想要一名不会说广东话、也没有护照的年轻厨师。

但另一位法国厨师邀请Chris去上海浦东的香格里拉酒店做厨师。他想,上海和香港类似,有着“第三种文化”——既不是太西方,也不是太东方。他后来知道了这在上海被叫做“海派文化”。2005年,24岁,他就这样孤身来到了上海。

那是2005年,我晚上到达浦东机场,从机场到陆家嘴的四十分钟车程里,路过的几乎都是荒地。我心想,上海就是这样吗?到了陆家嘴看见高楼大厦,我才松了口气。

不过那时我对上海一无所知,直到一个月后有人问我:你去过江对面吗?那时我住在浦东香格里拉,周末会去正大广场,还以为那就是上海。后来我跨过黄浦江,看到法租界,看到外滩,看到衡山路、复兴路上美丽的老建筑,才意识到,这是真正的上海。

——Christopher Saint. Cavish

每周工作6天,每天10小时,在厨房的时光是寂寞的,尤其是当你除了跟蔬菜和肉打交道,几乎没有时间去探索这个陌生的国家与这座陌生的城市。一年后Chris便辞职了,并转向了写作,一份相对自由,并且有机会去上海各个地方都转转的工作。

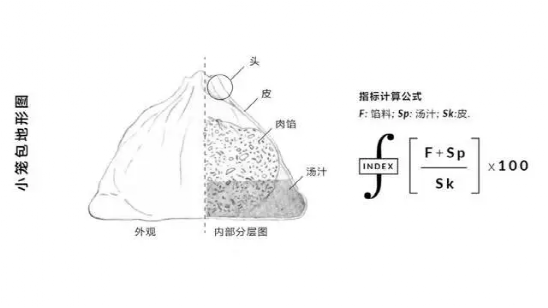

2007年,他成为了一名食评作家,开始为上海最大的英文本地生活方式网站SmartShanghai供稿,也为Lucky Peach、Saveur和Eater等国外美食杂志写作。2015年,他开始做为他带来一定名声的小笼包项目,出版了《上海小笼包指南》,成为了中国人口中那个“用游标卡尺测量小笼包的老外”。16个月、52家小笼包馆子、7.243公斤小笼包,Chris用“(汁的重量+馅的重量)÷皮的厚度”这条公式给小笼包打分。

选择用量化的方式去测量小笼包,是因为他厌倦了充满主观色彩的美食评论,“很多时候我也尝不出哪家好吃”。

上海小笼包讲究皮薄、汁多、馅大——那到底皮可以有多薄,馅应该多大,汁水有多薄,才可以有恰到好处的口感?

谁都说不准。Chris操起了他的“家伙们”。在视频自媒体“一条”为他拍的视频里,他在小笼包餐厅的方桌前正襟危坐,捏起一只小笼包,拿剪刀剪开一个小口,倒出肉馅与汤汁,再拿游标卡尺夹起薄皮,小心翼翼不至于将它弄破,像在解剖一只刚出生的小白鼠。

一些本地生活媒体与时尚杂志纷纷跑来采访他。他带着“设备”游走在上海各种小笼包店,对着小笼包一边称量,一边记笔记的时候,没有太多人关心他正在做什么,也没有人对他像喝汤一样一口吞掉肉馅,再吃掉皮的吃法表示质疑。而这本书出版以后,他的“古怪”实验一时间成为大家津津乐道的话题。

热度只持续了几个月。对“一个老外跑去餐厅量小笼包尺寸”这种事情,人们总是健忘的。

Chris很清楚这一点。小笼包项目重新被讨论,是在2017年,Chris重新拜访了21家小笼包店,出了《上海小笼包指南2.0》。

对新鲜事物,上海的居民们往往有蓬勃而生生不息的热情,就看看一家网红餐厅在555街区开张时,周末午餐时分过去要排队多久吧。肉馅里添了松茸咸蛋黄干贝的、包子皮变成马卡龙色的、把小笼包放在火锅里涮的……新餐厅层出不穷。

2019年底到2020年初,他曾开启了第三次小笼包数据更新计划,结果疫情爆发了。更新计划就此搁置——“谁还会关心一个测量小笼包的老外呢?”

二

比起名声与钱,小笼包项目给Chris带来最重要的是在这座城市中的自我认同感。很多因为小笼包项目认识的朋友成为了至今的好友。

他与我说起住在上海的一些外国人。“或许只是少数。但在上海,没有人告诉他们什么是对错,也没有moral compass(道德指南针),他们就可以为所欲为。”

他曾经在一个排长队的冰淇淋店门口目睹一个老外直接走到队伍最前面。这和国籍无关,有些人一到一种陌生文化里,就会变成另一个模样。“你知道巨鹿158吗?那边有很多外国人聚集的酒吧。晚上过去……简直糟透了。”Chris告诉我。

据国家外国专家局统计,2019年,在上海工作的外国人数量有20多万。在中国人眼里,他们似乎只是铁板一块,只有在内部,你才能看清这20多万人自发形成的无数“泡泡层”:会讲中文的泡泡、意大利泡泡、厨师泡泡、西语系泡泡、大学生泡泡、文艺界泡泡。以群落分组是人的天性,用通俗的中文来说,就是圈子文化。

纽约法拉盛的福建人,西班牙的非洲人,丹麦的叙利亚人......人类天性中就有部落倾向,和“我们”自己人聚在一起,用“我们”的语言, 用“我们”的价值观。但我们来中国时,不管我们落脚何处都会做同样的事情:我们会建起自己的“泡泡”。

——Christopher Saint. Cavish,小鸟文学

在十几年前他的“泡泡圈”里,Chris和朋友们住在法租界,白天工作,晚上出游,吃遍新开的餐厅。这个圈子里有来自全球各地的人,包括中国人、日本人,他们大多在设计、建筑、广告或媒体行业工作,每周都会有十几个人的深夜出游,去湘菜馆喝雪花啤酒,去海鲜市场吃大排档,组成“午夜骑行俱乐部”骑车到凌晨三四点。

“这是年轻的特权,而不管来自哪里,每个人都应该有这个特权。”

这离美国上世纪六十年代兴起的嬉皮士还有些距离,但却已经是上海最为开放的一段岁月。年轻人们就着搁在车筐里的白酒,可以醉醺醺地、肆无忌惮地探索着破败的庙宇与等待拆迁的小巷中。后来它们很快都不见了。

“现在回想起来,那几乎算得上是上海最特别的时代。”Chris这样回忆。很多事情都没有像现在这么难:办签证、租房、找到一份收入尚可的工作。他告诉我,武康大楼附近一片都是酒吧,他曾经在其中的一间做兼职DJ,凌晨下班打车回家,也遇到过不停纠缠着要跟他回家的司机。

十几年以来,上海在无数个方面都变得更好了,其代价是平凡人所面临的更严苛的生存环境。“但我敢肯定,年轻人还是在玩耍着。”

我想起了放着重金属音乐的安福大厅、公路商店门口每晚被坐满的半条街,和长乐路靠近高架尽头的那间贴满奇怪拍立得照片的“狗肉杂货铺”,点点头。

三

从2005年来到上海,Chris便一直住在上海555街区的老房子里,都是向中介直租的。他在静安别墅住了7年,因为上涨的房租搬到了淮海中路近复兴路的一个小胡同里,住在三层老公房的顶层。2011年,他和一位艺术家结了婚,并进入一家地产公司做调研编辑,在上海新村租了一个工作室。离婚后,他又搬到这间工作室住了一年。

后来他在华山路昆仑酒店旁边找到了一间有着原木地板和高顶天花板的老公寓。他把两个房间的隔墙拆掉,租到了一个大房间。但和Chris共用厨房的那位80岁痴呆老太太有时候会变得非常凶悍,有好几次他都不得不叫警察过来处理。

在21世纪上海国际化浓度最高的555街区里,大多数居民不会像其他地区或者几十年前那样抱着好奇的眼神打探着外国人,但外国人们仍然享受着某种“优待”。在欧美很多国家里,中国人做餐厅服务生、家政工或者美甲师,但在这里,你永远看不到蓝领阶级的外国人。

Chris承认这种优待。在上海的老外圈里也存在着阶级金字塔,顶端是外企CEO和外交官,而底端是英语老师。这在全球大多数地方都类似,金钱和权力主宰着大部分人的欲望。但我对英语老师被看不起感到很困惑。

Chris向我解释:“英语老师看上去只是在贩卖一项自己并不需要学习的语言能力,而没有其他可以赚钱的能力。”他并不认同这一偏见,但承认作为移民,即使没有蓝领工作者,他们仍需要创造一个“下层阶级”以让自己感觉更优越。黑格尔和萨特所说的“他者”似乎在一定程度上解释了人类普适的群落性。

他又在永嘉新村住了两年。房东要为孙女腾出学区房,Chris必须另找住处,但这次他住不起永嘉新村了。就两年光景,房租涨了50%多。

上海的一切都在迅速改变。在555街区,餐厅代替了五金店,咖啡厅代替了小发廊,安静的街道变成了商场,不见了生鲜市场、干洗店、杂货店。武康路变成了一条户外影棚,安福路被网红人士所淹没,而乌鲁木齐路上曾经每天晚上睡着的捡破烂的和流浪汉,已经不知去向。

四

2020年初,在做了SmartShanghai两年的主编后,Chris离开了这家公司,开了一个新个人公众号,并自己注册了一家名叫“Stcavish+co”的公司。这家公司为餐厅提供“神秘购物(mystery shopping)”或大数据分析等市场调研服务,不过目前为止员工只有他一个人。

从中国以外来到上海的外国人没有人不知道SmartShanghai。它最早为不懂中文的外国人提供美食测评,现在又有了租房和票务板块。我问起Chris为什么离开SmartShanghai。

2020年初疫情爆发,上海的外国人减少了一半,SmartShanghai的流量随之少了一半,这也意味着公司的收入减半。老板Alex Weng打算解雇大部分的作者,只留下Chris一位。这意味着Chris必须要写自己不想写的文章,并且承担更多运营工作。他辞职了,而其他的作者也纷纷离开了。

SmartShanghai多少发生了变化,但除了Chris这样对写作有执着的人以外,大多数人并不会注意到。人们仍能够在上面读到哪里开了什么新餐厅、新服装店,订购最新的电影票,这对他们来说就够了。

“你觉得自己写得最好的文章是什么?”

他思考了很久:“我觉得自己最好的两篇文章,一篇是老陶的,一篇是啤酒阿姨的。”

他写了太多餐厅的文章,短平快,有关某家餐厅味道如何,装修如何,但他偷偷告诉我,其实他也尝不太出来不同餐厅的区别。这不像是一位美食评论家会说的话。

2015年,他去采访啤酒阿姨张银娣的时候,她还只是一个便利店里的店员。他写下了这个故事,但因为记不起阿姨的名字,只好用“啤酒阿姨”代替。这个偶然的失误在日后成为了一个机遇,这篇文章火了,更多的媒体来采访啤酒阿姨。阿姨抓住了这个机会,找到投资,成为了一个集团创始人。

“并不是我的文章让她变得有名了,但这给了她一个机会。是她抓住了这个机会,获得了成功。我感觉自己好像帮助了别人。”这大概是故事某种暗流的力量:把某个平凡人的故事展现出来,让更多人知道一点,或许会为ta的生活打开一扇窗。

Chris终于在555街区的泰安路上找到了一间新房子,仍在长乐路上世贸广场里Wework的一个工位上推进着他的一人公司。他正在写一个有关兰州拉面的非虚构故事,不打算在中国出版。他不太线下购物,通过网购买到一些所需品,看大众点评来查询地址和营业时间。当然,大众点评是绝对不能用来看点评的。

“我永远也不会成为一个中国人。”Chris说。即使他的中文变得和中国人一样流利,即使他有了中国护照,即使他的孙子也出生在中国,在上海,他仍然是一个“局外人”。

但这没关系。局外人有坏处也有好处,比如他被迫主动去问很多问题,并思考解决办法。混合的文化视角为他的生命增加了新尺度。

“如果2005年我没有来到中国,我肯定比现在贫穷得多。不是经济意义上的,而是生命体验的丰富性。我24岁来到中国,现在我40岁了。我在中国成长,而且并不打算离开。”

参考资料:

Alywin Chew, China Daily, From molecular gastronomy to the written word

Barclay Bram, This Is the Mathematical Formula for the Perfect Soup Dumpling

CHRISTOPHER ST. CAVISH个人官网

Christopher St. Cavish, [New Brews]: The Beer Lady

Context Travel, Shanghai Cuisine with Christopher St. Cavish

Ellemen, 这个老外做了份《上海小笼包指南》,你服吗?

野兽派老板娘,我们去了研究小笼包的老外家,吃饭,吸猫

本文来自微信公众号:三明治(ID:china30s),作者:若冰