本文来自微信公众号:轻拿轻放局(ID:heybecareful),作者:胡里波特,头图来自:视觉中国

一

我的工作是新媒体编辑。

回老家的时候,爷爷会竖着他基本听不见的耳朵,一遍一遍问我:“你们那个厂有好多人?”“管不管饭?”“活路(方言,即工作)多不多?”

我得扯着嗓门回答他,人挺多,不管饭,活路有时多有时少。爷爷听到了就点点头,是个大厂哦。

西南农村里,“大厂”就是很大的工厂,人多,不好进,会严查身份证。不是网红博主晒工牌、晒食堂、晒光环的那个“大厂”。是今天被曝光的,深圳准留学生们会组织去“调研”的那种电子厂、服装厂。

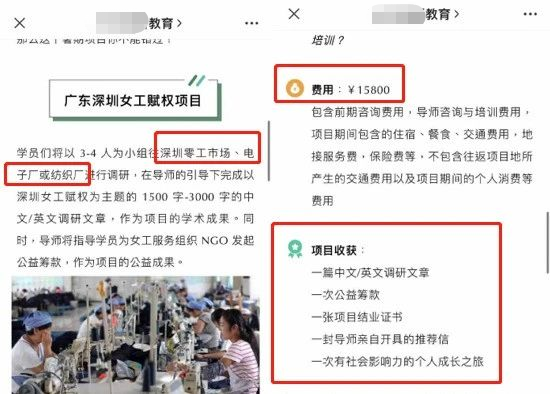

这个项目受众清晰,需要公益调研给履历贴金,方便申请海外学校的学生。明码标价,一万五千八,调研文章、推荐信、结业证和“社会影响力”,通通带回家。像是一场中产阶级的高级郊游,挑了一个最政治正确的目的地。

女工,厂妹,把城乡差距、就业现实和女性困境都包圆了。她们是“女性赋权”议题的表现单位,是一种适合关怀的对象。很多人觉得这事让人不舒服,连“凝视弱者”都变成了一种可买卖的商品。且项目介绍中提到的那位著名导师,很快就发帖澄清,自己从未跟这个机构有过接触,完全不知情。

发布文章的留学机构也澄清说,自己只是帮忙推广发布,并不是组织者。于是又开始讨论中产阶级的留学智商税。我不是中产阶级,操心不来他们的智商税。

想聊聊被他们选中的“厂妹”。

二

也就是十几年前吧,我还在村里玩泥巴的时候,“进厂”是件挺高级的事。大院里读完初中的哥哥姐姐们,一毕业就背着牛仔布的行李包,坐上南下的火车。去广州、深圳、东莞,进厂打工。

夏天出发,春节回家。短短几个月,再见面都跟变了个人一样。染了头发,打了耳洞,穿着鲜艳的衣裳,嘴里时不时蹦出几句广东话。花钱十分大方,给老人买新衣服新鞋子,带家里的小辈去赶集买零食。

几个都在外打工的年轻人常常聚在一起,说“我们厂怎样怎样”“他们厂那边染头发贵些”。或者是“外头衣服好便宜哦”“屋里厨房好腌臜,还是外头好“。

院里的小孩儿特别喜欢围在他们身边听,聚精会神。直到炊烟升起,父母老人远远喊一句:“饭弄好了。”他们才结束话题各自回家。

打工妹在乡村里很受看重,因为见过世面,因为往往是一家人中最强的生产力。她们是村里最先走进新时代的人,给乡村带来了十足十的冲击。从那以后,所有外地的工作,在我爷爷那一辈人眼中都成了进厂。

外面城里人对打工妹的歧视,被拦在乡村的结界之外。我吃过她们从南方带回来的巧克力,戴过她们花样新奇的发卡。我觉得她们又漂亮又厉害,直到后来渐渐长大,从父母老师的口中得知,我不能成为打工妹,我要做一个大学生。

说起来那好像是很久以前的事了,久到身边的人,已经开始讨论“关注她们”和“凝视她们”的分寸。其实哪有那么遥远。我爷爷现在还是认为我是厂妹,用他熟悉的语言,是叫厂里的打工妹。

他和老家一样缺乏精力,去学习公司、单位、集团的新概念,北漂广漂上漂的年轻人,在老家人眼里都不过是进了远方的工厂。

三

何伟写过他零几年时在江浙一带遇见的打工妹们。嫩生生的女孩拿着一张17岁的身份证,在招工处死缠烂打,得以进了一个小厂。等进去了开始上班,才坦白自己的秘密:身份证是姐姐的,她其实只有15岁。

都开工了,老板也不忍心赶她走,她顺杆爬,过一阵子又把姐姐也带进了厂。然后是姐妹俩的父亲,母亲,反正一个厂里,总有零碎的活愿意给一些年纪大的人干。

如果走正经招工的程序,他们会因为年龄直接被筛掉。厂里人评价这个女孩,都说聪明,有办法。

她告诉何伟,等她18岁了,会去找个大厂进,那种会认真查身份证、会发工作服的大厂,去学手艺,然后自己开厂。先一个人,再一家人,再是一群老乡,这种模式普遍且有效。

打工妹曾经是整片乡村的探路者。

美人蒋勤勤演过一部毫不知名的电影,叫《所有梦想都开花》。她在里面演一个四川打工妹,在深圳待了十年,混成车间副主任。

这在她老家是了不得的大官了,于是村里人找她父亲托关系,前前后后让她接待了三十多个老乡。从火车站接人回家,准备地铺,打听适合他们的工作,这一套蒋勤勤熟练极了。她也不埋怨。村里人出来挣钱,回家盖房子,能帮就是得帮。

这电影并不十分精彩,我至今记得,是因为她在电影里的形象,和那口四川话,实在太熟悉。那是2009年,镜头关注打工妹的尾声了。她们渐渐从我的理想中退潮,也消失在屏幕与报端。

直到这两年,突然改头换面,又以“厂妹”的身份重回大众视野。但被讨论的再也不是厂妹是探路者、是最强生产力。讨论他们的人变了,是会把互联网大公司调侃为“大厂”的人。

厂妹在这波讨论中是过时的可怜人。

大家跟没见过世面似的,对她们“十八岁上班”“挣钱回去盖房子”“一个月3000块钱”的生活大惊小怪。

四

刚毕业的时候我跟爷爷解释,我工作的地方不叫“厂”。多少有点嫌弃的意思。后来一是爷爷真的记不住,二是我逐渐习惯一种“虚伪的道德优越感”。用自嘲进厂的方式,来彰显我并没有嫌弃工厂、并没有觉得自己的工作更高级。

但是我的确没办法假装上等人,混入大惊小怪的厂妹观察者队伍里。我的家乡去年大肆宣传“季度GDP赶超广州”的同时,还有四百万农民工急着交通解封,出省返工。

我还认识很多厂妹。有些打工很多年了。十六七岁出门,打工到二十出头,就回老家结婚。生完孩子,交给公婆带着,又出去打工。大都挣下了一栋乡下的房子,过着她们能想象和达到的安稳的日子。

有个朋友是高中毕业后出去的,换了很多个厂,在家乡和沿海都待过,如今留在沿海。如果沿海工资是5000,家里一样的厂只给到3500。她结婚了,想要社保和产假。

网上时常带着“血汗工厂”“压榨螺丝”标签的大厂,在她的形容里简直是劳动法最有力量的地方。朝八点半晚五点半,加班有加班费,周六多值班也给加班费。生完孩子还可以回原岗位,不会辞退。

昨天高考,她跟同事们闲聊,说起自己当年高考如何如何。同事们一阵惊讶:“你还参加过高考啊?”

十年前她是厂里的高学历,十年后她仍然是。十年前的招工条件是“40岁以下,中学文化”,十年后还是。厂里每年涌入的年轻人,大部分还跟当年一样,是初中毕业、中专毕业。

我在短视频上看到很多拍厂妹的视频博主,有些是个人的,有些干脆就是某某工厂、某某人力资源公司。镜头里的厂妹都很年轻,身后挂上幕布,脱掉工服,跳起舞来就像任何一位有才华的漂亮女孩。

博主喜欢问她们这样的问题:“怎么这么小就出来工作啦?”“有对象吗?”“会给家里打钱吗?”

不知道别人想听的是什么,我对她们的答案并不好奇。十几年我听过姐姐们是怎么回答的,十几年后我自己找工作的时候,也被问过差不多的问题:“你本科学校一般,有读研计划吗?”“你是一个人在这里吗?有家里人吗?”“有对象吗?有经济压力吗?”

但我很喜欢看这些视频里的人,或羞涩或开朗,或失望或平静,或雄心壮志,或安于眼前,什么样的都有。

跟十几年前站在院子里发糖果的姐姐们一样。跟过去和现在的所有人都一样。

本文来自微信公众号:轻拿轻放局(ID:heybecareful),作者:胡里波特