本文来自微信公众号:大象公会(ID:idxgh2013),作者:肥糠、曰利,题图来自:视觉中国

北京大学社会学博士陈龙的博士论文近来引起了媒体关注,他在 2018 年“卧底”饿了么外卖团队半年,并以这段经历为基础写成了自己的博士论文。可惜报道虽多,却没有一个真正读过他的博士论文。

陈龙加入的中关村兄弟连,号称全国单量最大的外卖团队,以中关村食宝街为中心,覆盖周边方圆 3 公里范围的需求

我们找到了这篇博士论文《“数字治理”下的劳动秩序:平台经济劳动过程与资本控制研究———以北京中关村“饿了么”外卖骑手群体为例的研究》,全篇论文共 9 个章节,192 页。大致可以分成两类内容,一是他的田野调查记录,也就是他在外卖团队期间的所见所闻;一是他对外卖骑手劳动的理论分析。

先不讨论他的理论,单说论文里的田野记录,相当精彩且值得一读。它不光是详实,涉及到骑手生计里的方方面面,足以回答外界好奇的诸多问题,更重要的是陈龙博士笔下的骑手,在近年来这一群体引发媒体关注后,涌现的诸多报道里,最接近经济学所说的“理性人”形象。

尽管陈博士自己很可能并不认同西方经济学和“理性人”假设。

为什么总是和时间赛跑

一般人对外卖骑手的印象莫过于:他们总是奔忙、急促,不停与时间赛跑。近两年,更普遍形成了“系统”逼迫他们争分夺秒的印象。

包括最近媒体在报道陈龙的论文时,也热衷于提到:人民大学规定,外卖骑手只能从北门进出,导致绕路,陈龙有时选择从一个侧面进入,抄近路,节省了不少时间。然而平台“利用大数据发现这一路段的送餐时间普遍盈余”,就缩短了规定的送餐时间。

讲完这件事,很多媒体还不忘批注此为“平台和外卖员之间的内卷”。

不过至少在陈龙的论文里,提到了这个侧门,却并没有提到平台来缩短时间。

而平台本身的设计逻辑,也费不着特意克扣分配给每一单的送餐时间,因为“每一单的送餐时间”,根本就不存在于外卖骑手的实际操作中。

要理解这一点,首先要代入骑手挣取收入的视角:他们的收入从何而来?

骑手没有底薪,他们的收入主要由提成、奖金、补贴和“虚拟的钱包”构成,看上去计算规则复杂,但提升收入的核心始终是要尽力提升自己的有效跑单量。

以提成为例,这是骑手收入的最大头,其实就是每月跑单获得的跑单费,每单提成 8 元。但想多获取提成的套路却不是跑一单 8 元再跑一单 8 元一直跑下去这么简单。

因为外卖骑手是有等级划分的,跑单量多的,系统积分也多,相应的骑手等级也就高。而一天里的大多数时间,外卖订单量都不够分给每个骑手一单,这时系统就会把订单优先派给高等级骑手。于是形成一个自然的马太效应:跑单量高、在排行榜上排名前列的骑手,能源源不断地得到系统派单,让他的跑单量持续居高。

借鉴于游戏的骑手等级

同时他也就不得不维持这个努力跑单的状态,否则在空闲一段时间后,他的积分和等级就会滑落,失去派单的优先级。

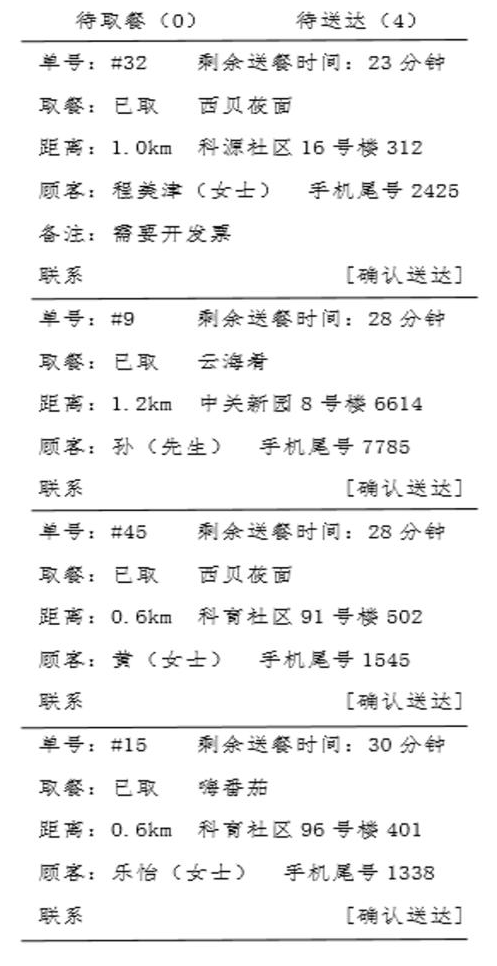

而一个新入行的菜鸟,则只有在用餐高峰期,每个人都多跑益善时,才能获得系统大量派单。系统会根据算法,将数个取送顺路的订单派给同一名骑手。如论文里举例的保利,第一次上手送餐(午餐餐点)就接到了系统派给的西贝莜面(两单)、嗨番茄、云海肴、冒鲜共五个订单。

在这种情况下,骑手要做的就是在邻近的商户间跑来跑去,取齐四份外卖(冒鲜因为他来不及送被调度撤走了),再按系统规划的次序和路径,把外卖分别送到顾客手中。

系统为保利规划的送餐次序和他送餐的大致路径

因此,“跑一单花了 XX 分钟”这个概念对此时的他是不成立的。单以送餐时间来说(不考虑前面花掉的取餐时间),他不可能把第一单的剩余 23 分钟用尽,那样后面三单就没几分钟可用了。把第四单的 30 分钟除以 4 取个平均值说每单分配 7.5 分钟也不正确,因为这四单有较大的顺路成分。

而只说送餐能力的话,一个骑手从菜鸟进化到高手,也就是在这样的高峰期,从 45 分钟内连取带送只能搞定两、三单,进化为能够搞定六、七单甚至更多,一口气拉开业绩和收入的差距。

再厉害的骑手,也会想着他是不是能在这个时限内再多接一单。结果,无论菜鸟还是老司机,都必然有时间大量“盈余”的单,也必然有“踩点”才送到的最后一单,送餐过程中都是行色匆匆惶恐超时,区别只在于他们的“最后一单”,有人是第七单,有人只是第三单。

为赶时间而选择爬楼梯的女骑手

当然在现实中,高峰期骑手跑单多少也不是单凭能力,但他们确实存在经验能力上的差距。媒体报道的“侧门”,就是一位老司机“单王”,向已经送了两个月外卖的陈龙传授秘笈:

“他想告诉我的就是,从海淀南路 31 号院出来,有一条捷径可以直通到人大知行公寓,那里有个小门,只不过从地图上看不出来罢了……尽管电动车进不去,但人可以自由出入,如此一来,我手里拎着外卖走几步路就可以到知行公寓楼下,就不用绕道人大北门,再从北门到知行公寓了。

所以在我看到那扇门的时候,我打心底佩服张文强这个‘单王’,自恃对人民大学熟悉得不能再熟悉的我,着实打了自己的脸。”

“侧门”的故事到此为止,并没有什么平台缩短时间的后续。而平台也一直传递着清晰的激励,让骑手无论从哪一单省出了 5 分钟还是 10 分钟,都只会想着把这些时间投入到“下一单”里;让无论怎样的老司机,都始终踩在超时的界限边缘。

那超时究竟意味着什么?

超时本身不导致罚款,只是拿不到那一单的报酬:跑一单提成8元,但若是这一单超时,就一分钱也提成不了。虽然陈龙认为这不公平,骑手们还是普遍乐于尝试多挣8元的可能性。不过,超时也增加了吃到差评乃至投诉的风险,这两个东西,是骑手收入最大的地雷。

情感服务业

在外卖骑手工作中,干完活反被系统罚钱的可能有三种:被系统判定欺诈、吃到差评、吃到投诉。以陈龙的见闻,第一种情况似乎不多,或者说吃透规则可以避免;后两种情况,却是让骑手的命运捏在了顾客手中。

差评和投诉都可以造成剧烈的损失。一个差评要罚款 10~20 元,被投诉一次罚款 200~1000 元,同时扣除大量积分。更重要的是,受到投诉的骑手将被停号半天,再接受半天线下培训,等于再失去一天的收入;差评偏多的骑手,也有送去线下培训的可能。

饿了么曾邀请交警给骑手做安全培训

所以,无论骑手团队的晨会还是平台的培训,强调来强调去的都是一回事:要懂得规避差评和投诉。

如骑手团队领导李栋在晨会的这番话:

你们自己好好算算,出一单差评罚你们 20 块,出一单好评才奖励 2 块,你得用多少个好评去换这一个差评?所以都别贪心,感觉拿不了就赶紧给站里打电话,让调度给你转单,不要最后因为手里的单子多,就急急忙忙地送,结果把人家顾客的餐给撒了,或者迟到半小时以上。你们想想,如果你们是顾客,你们会不会给差评?

投诉的话,我跟你们说清楚,投诉一次罚 200 块,而且第二天停号,再用半天时间去参加培训。你们自己算算,罚款 200 块,停号一天,一天都不用你跑了,你回家歇着就行了,最后还拿半天时间去培训,你们觉得值不值?你得少挣多少钱?你要是觉得亏,觉得不值,那你就别让顾客给你投诉。中午少拿点,给顾客好好送,见面的时候态度好一点,我不信他还会给你差评和投诉。

平台培训会给骑手提供大量案例与细节,其要义莫过于那句俗话:“伸手不打笑脸人。”姿态放低,说好话,赔笑脸,极力取得顾客的谅解。

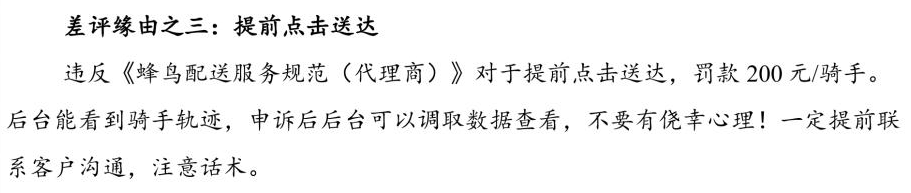

只要跟顾客达成同意,哪怕提前点击“确认送达”,平台方似乎也是默许的:

经过算账,骑手甚至可以选择自掏腰包,花钱帮顾客免单来降低自己的损失。论文里记述了一个案例,骑手把顾客的奶茶撒了,赶紧打电话说明原委,表明愿意赔偿,“那杯奶茶 14.5 元,我就用支付宝转了 15 元给她。”赢得顾客好感后,趁机再要一个好评,这样一来,拿到配送费 8 元、好评奖励 2 元,实际损失只有 5 元。“比起差评和投诉扣钱、停半天号和参加半天培训所带来的损失要划算得多。”

除了锻炼自身的圆滑,骑手还可以指望“老天爷”帮忙。恶劣的天气对他们来说是一大利好,越是天气不好,订单越多,而且顾客对超时和撒餐的忍耐也超出平常,看到骑手狼狈的样子,甚至忍不住多给好评。“怪不得大家都盼着天气不好。”

平台却并不总是帮助骑手赢取顾客的好感,2018 年 6 月,骑手们就经历了一次显然不利于他们的系统升级:平台系统增加了“用户期望时间”,这个送餐时间比原来的系统“考核时间”要短,尽管系统仍然按考核时间来判定是否超时,但优先显示的却是“用户期望时间”,只在期望时间结束后才开始显示考核时间。

通常来说,考核时间比期望时间多 5~10 分钟,但具体多多少却没有定数,这就增加了骑手的心理负担和送餐难度。系统升级当天,所有骑手都无法适应,几乎每个人都出现了超时。后来因为骑手普遍反映,才又在订单上增加了“系统判定时间”,但骑手需要多一步操作才能看到。

论文没有提到的是,这次升级的长远弊端不止是增加骑手的心理负担,催促他们加速,还从此制造了顾客端和骑手端显示送餐时间不一的矛盾,而且顾客端显示的时间并没有再改回去。它显然增加了顾客给骑手点上差评的风险。

外卖骑手的委屈与快乐

一直以来,外卖骑手受到舆论关注的一个要点是他们危险驾驶,老闯红灯,“车轮上舔血”。陈龙也很在意这一点,但从他记录的骑手言行看,普通骑手对此心中有数,顾虑不大:

像中关村商圈里的红绿灯骑手往往熟视无睹,闯红灯司空见惯。面对红灯,申军凯会说,“你不走,还挡了人家后面人的路呢。”于是在商圈内几乎没有骑手会真的停下来等红灯。但对于像北四环和中关村大街交界处的红绿灯骑手就不得不等候,但他们也会随时伺机闯红灯,往往只要有一两个骑手带头,其余的就会随大流闯红灯。

遇上交警,他们也不太怕,有经验的往往是跟交警软磨硬泡,不交罚款,甚至是干脆地“冲过去”跑掉。

除非遇到这种组合拳

送餐途中,能让骑手受不小委屈的一种人是保安,“都是打工的”,保安却处处为难骑手,给他们设限,当然反过来保安也觉得骑手处处给自己捣乱。另一种人是商户,好些商户出餐慢、出餐乱,骑手还惹不起,因为商户能向平台投诉他们。

在骑手心目中,像将太无二、云海肴这类出餐慢的餐厅早就被列入黑名单,不愿意接它们的订单。如果送餐目的地位于大楼高层,需要长时间等电梯或爬十多二十层楼梯,那也基本属于烂订单。

相应的,最为理想的好订单是从快餐店取餐,到店拿了就走,最好是一次取几份餐,送到同一个楼里,距离不远,还只用跑一两层楼梯。

配送早餐被骑手视为典型的肥差

对于接受还是拒绝一个订单,骑手有一定的自主性,他可以选择转单给相识的同事,也可以把订单放到平台的转单大厅让不认识的骑手拿走,还可以打电话给站点的人工调度请他撤走某一单。这样能一定程度地调和订单的缺陷,如远距离的多个订单并在同一个人手上就值得跑上一趟了。但终究还是会有一些订单是无可救药的烫手烂单子。

因此,一个团队骑手跟站点调度的关系,对他的工作业绩有着至关重要的影响。

送餐高峰时,调度可以把他的烂单子撤走,把好单子安排给他,然后把烂单子硬塞给关系不好的人。由于在转单过程中考核时间也会正常流逝,这些“二手”烂单子会越转越烂,甚至变成肯定超时还可能挨差评的“背锅侠”。

订单稀少时,调度也可以无视等级,尽量把订单派给自己的关系户。在陈龙的团队里,连“单王”头衔都逐渐演变为被调度的亲戚占据。

这样的人为差异化分配,是团队骑手眼里最大的不公。受不了不公待遇的,可以选择转做众包骑手,脱离站点安排,凭着眼疾手快和自身经验,直接抢单挣钱。也可以选择只在高峰时段跑兼职,那时候系统会持续派单,调度影响较小,其他时段则去打另一份工。

相比之下,社会舆论热衷指责的“系统”,在骑手口中则只是有些“SB”。

对于不少骑手,系统本身甚至可以是这份工作的吸引力之一。

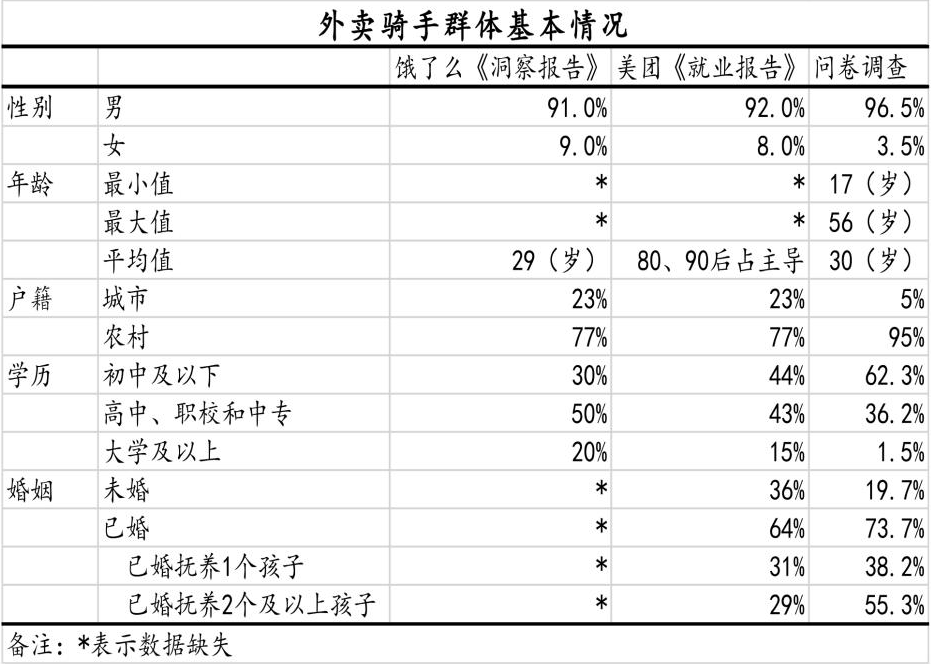

骑手选择送外卖,核心原因肯定是较为可观的薪酬。根据陈龙的问卷调查,骑手平均年龄只有30岁,几乎都是高中或以下学历,已婚已育的比例却接近七成。

这群早早背上生活重担的年轻人,在送外卖之前大多从事过其他工作,如保安、餐厅服务员、客房清洁、流水线工人、建筑工、务农等。相比之前的工作,他们目前的收入要高很多。陈龙问卷调查得到的数据是:77% 的骑手收入集中在 5000~9000 元,11.5% 在 5000 元以下,11.5% 在 9000 元以上,其中 5.5% 超过 10000 元。

除却收入提升本身,送外卖的另一些好处则是由系统带来的:相比传统职业,这份工作的自由度更高,哪怕只是表面上的自由度;由系统设定的薪酬和激励体系,让骑手感到公平,收入透明,干了多少活,该拿多少钱可以计算,更不会有拖欠工资的问题。

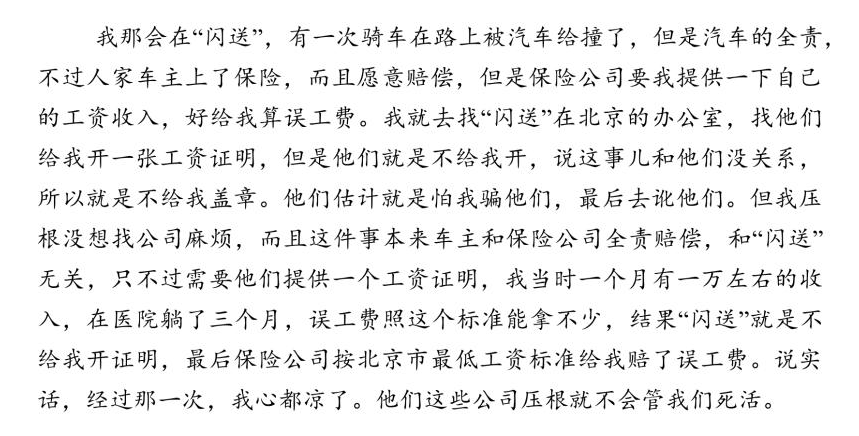

当然这些也不是毫无代价,层层转包的散工制之下,骑手是没有正式的雇工身份的。一旦出现事故、纠纷,不要说保险难以兑现,连想要开个收入证明都开不了。

陈龙所在团队同事讲述的个人经历

值得一提的是,陈龙所在团队里,不但有骑手实现对传统职业的收入提升,还有骑手在大平台和算法介入产生规模效益后,实现相对人工派单的老式外卖骑手的收入提升。团队里的“单王”之一邱想就是中关村最早的外卖骑手:

综合来看,平台经济的发展给骑手们带来了收益?

理论的世界

陈龙本人不是这么认为的。

这篇博士论文在开篇部分就提出,它所依据的是自马克思到布洛维的“劳动过程理论”传统。简单说来,就是在资本主义的生产环节,资本家会利用各种办法(比如计件工资制、流水线标准化、生产竞赛等等),控制工人劳动节奏,延长工人实际劳动时间,提高工人劳动效率,最终获取更多“剩余价值”(即利润)。

资本家对劳动过程的种种设置,称为“劳动控制”。工人在这个过程中,会逐渐丧失对自己劳动的掌控,而沦为生产中的一个环节,进而“异化”为人形劳动工具,处在资本家的剥削之中。

具体到外卖行业,骑手是劳动工人,送外卖是生产劳动,平台就是资本的工具,APP 里面各种刺激奖励和算法设计都属于“劳动控制”的机制。

消费者则在接受资本转嫁管理职责和劳资矛盾的同时,被资本灌输强化了对“极速”的追求,陈龙认为,饿了么和美团的 LOGO 就承担了这个灌输功能,因为蜂鸟和袋鼠都是速度很快的动物

对“挂单”的看法,最能体现陈龙应用这套理论后,是如何理解事物的。

在骑手接下一单后,向平台系统反馈“确认取餐”之前,系统如果收到相同去向的新订单,会优先派给同一骑手。所谓“挂单”,就是接单后故意不去取餐,等着看系统能不能派来更多订单。

骑手既想“挂单”,又不愿因为“挂单”而延误了第一单的送餐时间,于是他们就利用起“报备”,向系统谎称餐厅没有在预定时间内出餐,让系统批准将第一单的送餐时间延后 20 分钟。

整个过程中,第一单的顾客无疑是纯粹的受害者。

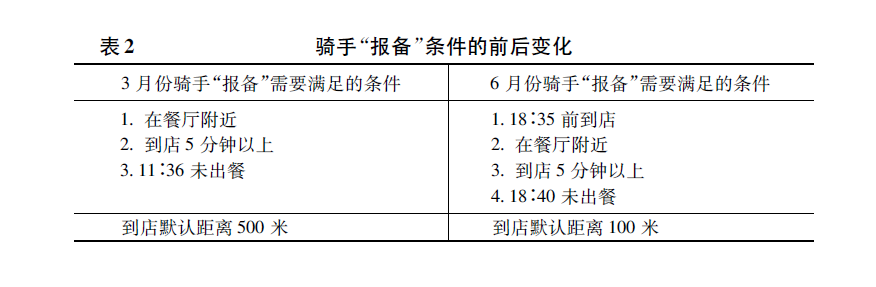

系统一度对“报备”的检测标准放得很宽:只要骑手在餐厅附近 500 米内,点击“确认到店”已超过 5 分钟,即判定“报备”成立。这就让骑手在餐饮商业区大门口点下“确认到店”即实现原地“挂单”。

随着“挂单”现象的蔓延,系统收到的“报备”与订单延误都异常增长。最终导致系统升级,将“报备”检测改得严格,增加了具体的到店时间要求,同时把到店的默认距离缩短到 100 米以内,封杀了大多数“挂单”可能。

“报备”条件的前后对比

根据“劳动过程理论”,陈龙对这件事的诠释是:

通过“报备”延长因“挂单”而延误的配送时间,既是骑手工作自主性的表现,也是骑手反抗平台系统“数字控制”的体现。

但就在骑手们纷纷效仿此法时,“报备”数据和因“挂单”造成的超时、投诉数据的异常引起了平台系统的注意。最终,平台系统升级,骑手“挂单”成为历史……骑手实际上在不知不觉中参与了平台系统对其自身的管理……

“数字控制”与骑手自主性的较量总会以“数字控制”获胜而结束……“数字控制”的过程也是骑手自主性空间被不断蚕食的过程。

然而,尽管资本通过科技手段,实现了“知己知彼,百战不殆”的“数字控制”,尽管平台经济在竭尽可能地压榨工人的“剩余价值”,陈龙还是在论文最末提到,“它们仍然无利可图”,“还在靠风险投资的支撑存活”。

到去年第二季度,饿了么才实现每单盈利转正

他进一步引用左派加速主义学者尼克·斯尔尼塞科的观点:

“从更宽广视野来看,这些公司实际上是通过凌驾法规和无视劳动者权益的方式才勉强取得成功的。”

论文最末,他还引用了尼克对平台经济未来的预测:

“大多数这些公司将破产,或转而向富人提供高档服务,或转型为采取另一种完全不同的商业模式。无论如何,对于这个世界来说,共享经济平台并不会长久存在。”

本文来自微信公众号:大象公会(ID:idxgh2013),作者:肥糠、曰利