本文来自微信公众号:出色WSJ中文版(ID:WSJmagazinechina),作者:王莫之,摄影:铁匠,编辑:俞冰夏,题图来自视觉中国

上海,一座实在不太摇滚的城市,一批又一批的人为摇滚乐摇旗杆,摇着摇着就去干了别的事。公认的中国摇滚官方起始是1986年5月9日,崔健在北京工体拼盘演唱会上演唱《一无所有》,引来掌声雷动。半年以后,他在上海万体馆同样的拼盘演唱会上唱了同样的歌,引来的却是满堂起哄。

此时摇滚乐在上海,不是通过崔健,而是通过一本叫《伊甸园之门》的美国社科作品,点燃了一批年轻人。

一份鲜为人知的上海报纸,《上海壹周》的前身《上海文化艺术报》成了摇滚乐在上海的幕后推手。该报编辑兼记者黄石、杨建国(笔名剑谷)、曹小磊,撰稿人石席生,在1980年代中后期的上海形成了一个推广摇滚乐的朋友圈,一群人对摇滚乐的热情持续到1990年7月,一场名叫“新开发”的上海原创摇滚现场演出。

这场混乱的演出好像对整个1980年代摇滚青年的一次检阅,它不及格。

一

1951 年出生的黄石叛逆,倔强,坚毅,一部分性格来自于特殊的成长环境。他的父母皆为《文汇报》老报人,父亲黄立文参加过《文汇报》1947 年在香港的复刊工作。1968 年,17 岁的黄石进了公交公司,在四场的终点站担任预备班调度。作家陈村在《我们在二十岁左右》一文中这样描绘黄石当年的生活节奏:“他凌晨两点三刻起床,三点半到汽四公司预备着,哪条线路缺调度,他就被派去。如果不缺人,上午即可回家。”

后来黄石到 71 路当售票员。这个时候,他的父母发配去了 9424 工厂,那是上海市在南京梅山的一块飞地。弟弟插队去了黑龙江,外婆去世了,黄石独自守护着江苏路某栋洋房的底楼,那是他的家,他倒并不觉得孤寂,因为他有一个沙龙,与好些玩伴一道画画、写诗、偷偷听古典音乐。沙龙的成员包括小松小真(导演蒋君超、影星白杨的一双儿女)、小华(洪晃的表姐)、小朴以及小杨。小杨名叫杨遗华,大家更熟悉他的笔名陈村。小杨称呼黄石“石兄”,黄石叫他“小弟”。

再后来,黄石调到了公交公司的总工会。1980 年代的上海,大型国企时兴办报纸,公交公司也弄了一张,黄石总共为这份内刊服务了两年,做得并不开心,因为他经常跟领导唱反调,比如公交公司对于女售票员是否可以穿裙子的争论是消极而保守的,他却写文章顶牛。

离开公交公司,黄石把他的反骨带到了《上海文化艺术报》,这份刊物发行量只有几万份。报社的领导颇为欣赏他,为《上海文化艺术报》抹了一些“同人”色彩。黄石记得,编辑部开选题会经常是几个人拍脑袋就开始行动了。譬如他们都很喜欢日本影星栗原小卷,便使劲在报纸上给她版面。

栗原小卷来上海了,日报肯定会抢占先机,行业里当时管这种短频快的报道叫“放气”。周报如何跟“放气”成瘾的日报竞争,黄石有两大原则,已经“放气”的选题要做深,别人不敢碰的选题要勇于尝试。摇滚乐当时便属于第二类情况。

黄石从小是古典乐迷,对流行音乐不太感冒。摇滚乐?当时还缺乏概念。黄石的摇滚乐启蒙应该来自海外艺人在上海的演出,譬如让·米歇尔·雅尔的电子音乐会(1981 年)、佐田雅志的演唱会(1981、1985 年),都存在着一些非常摇滚的瞬间。

冯秉友的《立体声之友》是最早在上海电台介绍摇滚乐的节目。偶尔从电波里传来的迈克尔·杰克逊、约翰·列侬,还不如两本书来得有侵略性。读完威廉·曼彻斯特的《光荣与梦想》(商务印书馆,1978 年)、莫里斯·迪克斯坦的《伊甸园之门》(上海外语教育出版社,1985 年),黄石对摇滚乐动了心。这两本书,是很多 1980 年代年轻人的摇滚启蒙。

时间来到 1986 年 11 月 2 日,崔健在上海体育馆参加《音乐广播大奖赛》的闭幕演出。这是崔健在上海的公演首秀,同台的包括王虹、常宽、孙国庆、王迪等歌星。主办方上海人民广播电台用心良苦,从北京、南京、深圳请了大批外援,试图复刻半年前“百名歌星演唱会”的盛况。崔健在当晚的节目单上排第七,在演员表上排末尾,压轴的节目是百名歌手合唱《让世界充满爱》。

这种群星拼盘,照理说比崔健有追头的人应该不少,但黄石执意要采访他。黄石为崔健写了一篇千余字的文章,随后发表在《上海文化艺术报》的头版(1986 年 11 月 7 日,总第 84 期),此文应该是上海媒体为崔健做的第一个专访。我在上海图书馆把那个周期的沪上主流报纸都翻了一遍,它们没有错过这条演出的新闻,但是提崔健名字的寥寥,为他出专稿的独此一家。

在题为《他唱摇滚的中国乡村歌曲——记北京歌手崔健》的文章里,黄石以睿智的笔触调侃道:

“一般流行歌曲音乐会的观众容易走极端,他们很容易被杀气腾腾或者甜腻腻的风格所吸引,在接受感染后容易上火,然后将小卖部的红宝桔子汁抢购一空。对崔健自编自演的两首歌:《一无所有》和《不是我不明白》反应迟缓是预料中的事情,了解崔健的歌需要耐心品味,需要时间。”

“反应迟缓”是很客气的评价。两年后,同样是在《上海文化艺术报》上大谈崔健,石席生回忆起当时的现场毫不留情:“坐在万体馆的一万多名观众漫不经心崔健的《不是我不明白》,继而满堂起哄……”(《摇滚歌星崔健》,1988 年 7 月 1 日第 4 版)

二

1964 年出生的石席生本名张军,1986 年从复旦新闻系毕业,分配进了上海电视台的新闻部。大学生进台先干导播,张军在这个岗位上做了两年,渐渐意识到自己的性格并不适合做新闻。

他更向往自由、开放、创作性的平台。1988 年他向文艺部的领导王琮祺自荐,7 月如愿调入了制作音乐舞蹈内容的《大世界》节目组,由此结交了许多歌星,但就兴趣而言,摇滚乐对他的吸引力更大。这种吸引力,如果硬要找一个起点,可以回溯到 1985 年在《福州晚报》的毕业实习,包括石席生这个笔名,也是这么来的。

1984 年 12 月《福州晚报》借鉴台湾经验,在大陆率先发起“十大金曲”的评选,并于次年 4 月举办“十大金曲”演唱会。张军与三位同学那时碰巧在《福州晚报》实习,写稿时统一署名石席生(实习生的谐音)。

演出当晚,秦奇和周小虎(中国最早的摇滚乐队之一“不倒翁”乐队成员)这两位北京来的摇滚先驱给张军上了一堂模糊而生动的摇滚课。今日司空见惯的吉他效果器,那时在张军看来简直是一块神奇的踏板。可摇滚乐到底是什么?北京老师讲不清楚。

结束了福州的实习,石席生成了张军的专属笔名。他回复旦后就和黄石一样,遇见了刚出版的《伊甸园之门》。莫里斯·迪克斯坦绝对想不到,自己写的社科专著在中国却成了一群精英分子用以推开摇滚乐之门的《九阴真经》。

虽说摇滚内容只占一个章节,但在 1980 年代的中国大陆,像《伊甸园之门》这样深刻论述摇滚乐的出版物俨然是孤品。有些句子如今读来依旧振聋发聩,譬如这段话,曾经如一团火在石席生的面前燃烧:“摇滚乐是六十年代的集团宗教——不仅是音乐和语言、而且也是舞蹈、性和毒品的枢纽,所有这一切集合而成一个单独的自我表现和精神旅行的仪式。”

当年立志成为诗人的摇滚乐评人孙孟晋,读完《伊甸园之门》便请美国的亲戚代购了一盘鲍勃·迪伦的磁带。石席生则是托哥哥,从美国寄了一些经典专辑。

那时的黄石,因为工作关系,经常出入上海音乐学院和上海歌剧院(和《上海文化艺术报》同在常熟路 100 弄内办公)。见多了学院派的名门姿态,他对上海乐坛的观念陈腐、原创乏力是越来越不满。他意识到摇滚乐显然是对现有音乐秩序的一种反叛。与此同时,另一个反叛的支点存在于美术界,以“85 美术新潮”为代表的抽象艺术、行为艺术正在冲击中国大陆。

换言之,当时在美术界越演越烈的美学运动何尝不是一种摇滚乐。所以,他喜欢摇滚乐,推广摇滚乐,而他与石席生在这条推广之路上的结盟,还得从石席生发表在《劳动报》上的一篇万字“大特写”谈起。

1987 年底,石席生自费去了一趟北京,他后来在 1988 年 2 月 28 日《劳动报》上发表的《中国摇滚》一文中坦露了此行之目的:寻找中国摇滚的早期轨迹。

石席生有写日记、收藏信件的习惯。他的日记本每日一栏,在 11 月 26 日那栏记了这样一段:“到达北京(14 次),黄平兄来火车站接,坐地铁到新华社宿,下午转了一圈西单,觉北京天气冷。”黄平是石席生的大学同学、时任新华社记者。27 日,石席生找到了两年前在福州打过交道的周小虎,通过他敲定了崔健、侯德健、苏越、黄小茂等人的采访。

崔健当时住在雍和宫附近的筒子楼里,老式的两居室,没有客厅。采访是在崔健的卧室里完成的,除了乐器,房内最惹眼的是墙上贴着的欧美摇滚海报。崔健非常困惑,怎么还有以私人名义来采访的,还是大老远特地从上海来的。石席生自称不代表任何媒体,他发给崔健的名片上面印的正是这个笔名,抬头写着“自由撰稿人”。

石席生明显感受到了崔健的心绪不佳,但是,两人还是颇为愉快地聊了近一个小时,这次采访的一部分录音整理后来收进了《摇滚歌星崔健》(《上海文化艺术报》,1988 年 7 月 1 日第 4 版)一文。石席生为崔健读了《伊甸园之门》的选段。崔健递给石席生一本亲笔誊清的歌词本。石席生征得崔健的同意,完整抄录了崔健当时新完成的、日后也未曾发表的一首歌词——《我们本不该这样多说》。我所谓的“未曾发表”,是指我们在崔健的作品全集里听不到这首歌。

回到上海,石席生开始撰写《中国摇滚》,他像极了调查记者,借摇滚乐审视正在变革的中国社会,这也导致了他谈起摇滚乐来眼里只有中国。文章见报之后引发了圈内的议论。

这样的深度报道怎么会登在《劳动报》上?石席生又是谁?黄石当年非常纳闷,迫切地想要结识这位作者,便托人打听。两人会面后一见如故。石席生读过黄石的《上海歌星录》(《上海文化艺术报》,1986 年 12 月 12 日第 4 版),印象很深,后来还在电视台根据这篇特稿做了一档音乐节目。说到《中国摇滚》,还有一则花絮颇能证明此文当年的震慑力。

那是几年后,石席生的同学娶了替《劳动报》排铅字的小姑娘,那位新娘见到《中国摇滚》的作者本人,登时想起了一件趣事:“哦哟,你那篇文章不得了,搞得我们排字间里‘摇滚’两个字缺字啊。”为了揣摩排字员当年为《中国摇滚》制版时的痛苦,我试着用原始手段计算“摇滚”二字在文章中出现的频次。当我数过六十的时候,整篇文章还剩下三分之二。

石席生的文章还有一个问题,太长了。当时也只有《上海文化艺术报》、《劳动报》和《上海电视》有那个肚量。而这三份报刊,照今日的讲法其实没什么流量。有流量的地方他也写过,在《新民晚报》给沈次农的版面写,在《解放日报》给吴为忠的版面写,把自己化妆成娱记,写点豆腐干文章。那些有流量的地方对摇滚乐的态度是不如不见,更没有那么大的版面。环境如此,在 1980 年代的上海,不仅是观众没有做好拥抱摇滚乐的准备,媒体也是。

三

黄石与石席生结交,相当于是把上海当时的两个摇滚据点打通了。

石席生那时住在虹口区的水电路,与李苏友、陶辛陶骏兄弟过从甚密。李苏友是“二军大”的军官子弟,有四分之一的波兰血统,时任上海音乐学院音像资料室主任,因为崔健而喜欢上了摇滚乐。陶辛在上海音乐学院供职,研究流行音乐;陶骏是石席生的电视台同事,住在水电路附近的凉城路。

黄石成了虹口沙龙的新朋友,有一次听他们讲起要办音乐杂志。项目是李苏友在牵头,与上海的出版社都谈妥了,杂志名叫《流行音乐》。他们联合供稿,后来把创刊号都做好了,岂料以书代刊的模式突然被否决。李苏友希望黄石能帮忙把杂志跟《上海文化艺术报》挂靠起来。黄石有意玉成,但是报社的领导拒绝拍板。

位于常熟路 100 弄 10 号的老建筑,三楼是《上海文化艺术报》编辑部所在,有一间办公室是黄石的摇滚据点。石席生经常带着新写的文章去找黄石,“太阳同伴”的叶亏夫、周紫峰(主音吉他手)也会去玩。报社当时订了一些港台地区的音乐杂志,有的杂志附送海报,黄石把摇滚明星张贴在编辑部的墙头上,有人戏言,说这是上海媒体圈最摇滚的一堵墙。黄石说,这里只输出思想,不提供具体的做法,可事实上,他从“太阳同伴”重组伊始就是这支乐队的军师。

推广摇滚乐光动笔杆子肯定是不行的,做演出的效果更好,黄石非常清楚这一点。可是在上海做演出,乐队在哪里?

1986 年的上海还没有一支名副其实的摇滚乐队。弹吉他的人很多,主要是木吉他。抱着吉他唱歌的人不少,主要是翻唱。那年秋天,黄石听同事杨建国说起有人参加电台的《星期广播音乐会》,用吉他弹唱《三大纪律八项注意》。黄石打听到此人在田林房管所工作,便寄去一封信,收信人写的是叶亏夫,后来见面了才知道叶亏夫本名戴立新,可是那封信居然寄到了。

叶亏夫这个笔名是张广天给取的。张广天当时还没有北上发展扬名天下,是上海的地下诗人,和叶亏夫组了一支名为“太阳同伴”的乐队。张广天的笔名叫殷小我。取笔名可以避险,可是笔名远不如匿名来得安全。黄石认识叶亏夫的时候,张广天正在大丰农场坐牢。“太阳同伴”统共两位成员,这下变相解散了。

“关于组建乐队,”张广天在他的自传中明确写道,“是受了艾伦·金斯堡的启发。”那是 1984 年 11 月,金斯堡做客复旦大学,张广天跟着他的德国女友去听了这位垮掉派诗人的讲座。金斯堡现场朗诵诗歌,还拿出手风琴配唱,张广天深受启发。

“我和学建筑的一个学生叶亏夫组建了一个创作组,取名为‘再见’,其后,又易名为‘太阳同伴现代城市民谣演唱组’。不过,那时是混乱的,忽而唱诗,忽而摇滚,又忽而民谣。”

如果采信张广天的说法,那么 1985 年就是上海摇滚乐的起点,因为“太阳同伴”是在那一年组建的。关于“太阳同伴”是不是上海的第一支摇滚乐队,这个疑问先搁置一边。

黄石与叶亏夫结识之后,两人时常通信。叶亏夫记得,1987 年 4 月他收到黄石的来信,里面提到了上海电视台编导王国平正在筹拍“五·四”专题片《青春颂》,缺原创歌曲。黄石问叶亏夫要不要试试看。两周之后,叶亏夫交出了六首歌。王国平从艺校找了一些中学生歌手来配唱,叶亏夫请了好友周紫峰来弹电吉他。在电视台的办公室,这个班底构成了“太阳同伴”的第二代阵容。可以这么说,是黄石的那封信催化了“太阳同伴”的重组。黄石还把自己在《上海文化艺术报》的同事曹小磊介绍给叶亏夫。“太阳同伴”后来有一首名曲《勃拉姆斯》便是曹小磊填的歌词。

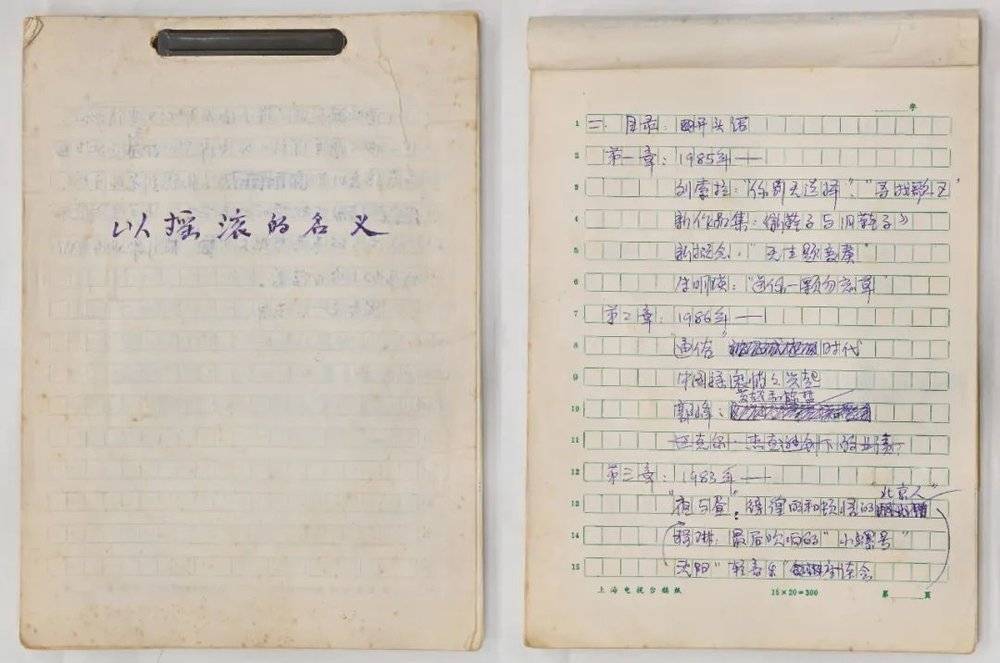

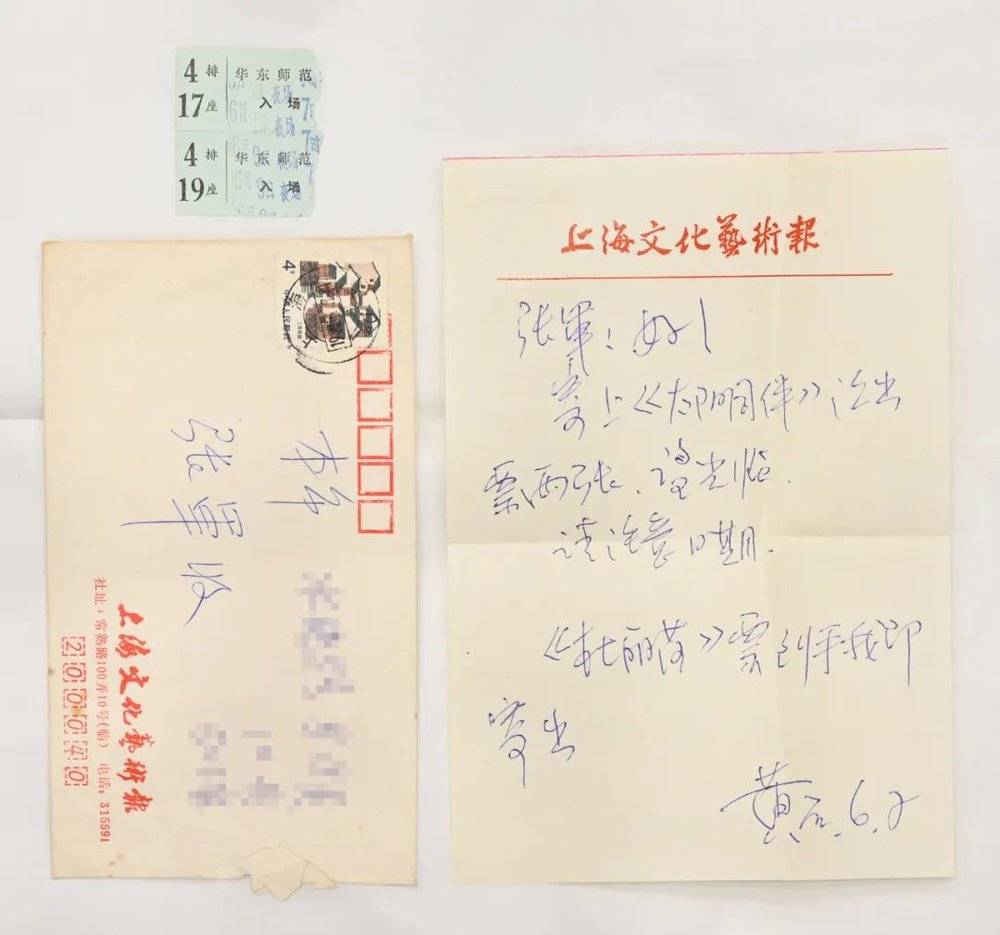

石席生最近在替我翻日记时找到了一封黄石的旧信,信中写道:“寄上《太阳同伴》演出票两张,望光临。请注意日期。”信上的日期是 6 月 2 日,邮戳盖的日期是 1988 年 6 月 8 日,信里还夹了两张票根,显然是石席生与朋友看完演出后刻意收藏的。根据票根正反面印的信息,“太阳同伴”于 1988 年 6 月 9 日 19:30 在华东师范大学的某处演了一个专场,票价是八角。

考虑到上海的第一代摇滚乐队都没有正式的录音存世,口说无凭,这封含了票根的信是一件重要的物证,从中还能窥视出黄石当年所扮演的经纪人角色。

在周紫峰的记忆里,“太阳同伴”从 1987 年 4 月重组,到 1988 年 7 月暂停活动,中间经历了几轮校园巡演,对外工作几乎全是黄石在张罗,因为是义务劳动,不算经纪人,但实际的作用只多不少。他记得第一场演出是在交通大学,他用的两个单块的效果器还是黄石从上海舞剧院借的。

黄石的同事曹小磊因为有做话剧的经验,会来现场帮忙设计灯光。黄石有时会去调音,还印了歌词在现场派发。他甚至帮乐队定制了一批广告衫,只为了扩大影响,这件广告衫目前还有一件存世,正面印了三行文字:《太阳同伴》/Sun Fellow/现代城市民谣演唱组。

“太阳同伴”是民谣还是摇滚?曹小磊在 1987 年 10 月 16 日的《上海文化艺术报》上留下了一个证据,他为“太阳同伴”写的事后报道里有这样一段:“它忽然变成了一首歌,在电吉他和爵士鼓强烈的声响中穿行……这首歌从办公室里构思到赴上海交大礼堂演出,只有短短的几天,它预示了一个年轻的摇滚乐演唱组的巨大能量。”

那些歌到底怎么样?黄石当年经常请媒体朋友来现场听一听,他把这种行为称之为起哄。经历了一连串的起哄,“太阳同伴”去万体馆演了一个拼盘,上过一次电台,这就算是高光时刻了。乐队坚持原创的清新之风打动了大学生,却无法让上海的唱片公司、主流媒体抬一抬眼皮子。1988 年 7 月叶亏夫因为肺结核入院,少了主脑的“太阳同伴”推不动了。

四

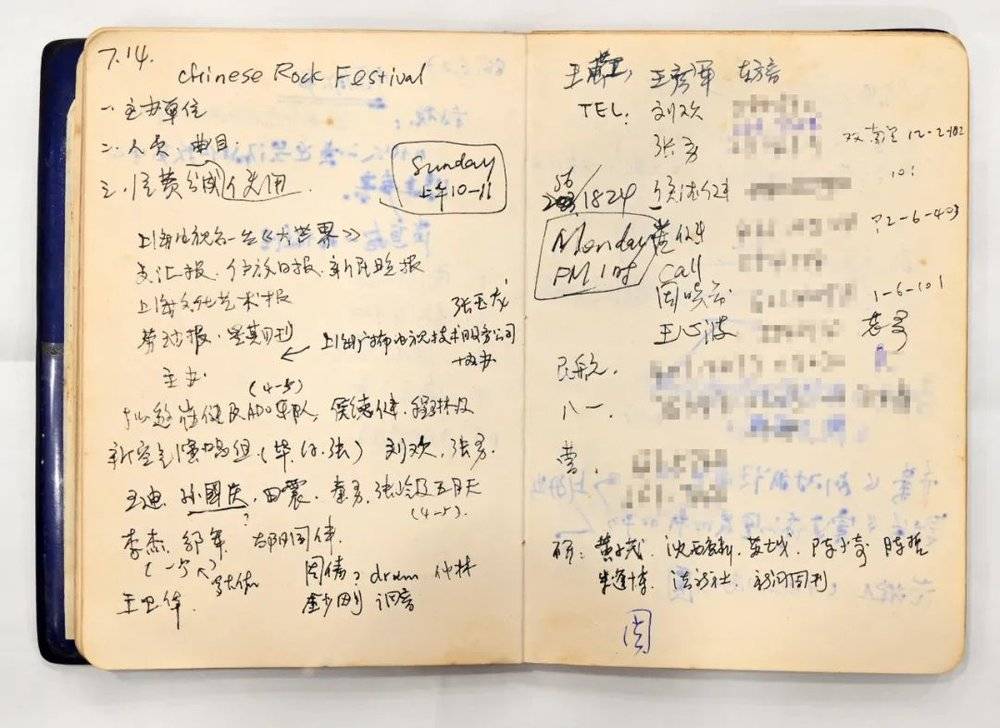

可黄石仍然惦记着要用摇滚乐烧一把火。他先前策划的一个大项目在 1988 年的 7 月中旬终于达成了某种共识。我在石席生的日记本里见到了两页整的会议记录,左上角写着“7.14”,应该是指 7 月 14 日,右边写着“Chinese Rock Festival”。

他们当时想在上海办摇滚音乐节,主办单位包括上海电视台《大世界》节目组、《文汇报》《解放日报》《新民晚报》《上海文化艺术报》以及《劳动报·星期刊》,拟邀艺人将近二十组,包括崔健及 ADO 乐队、侯德健及程琳、新空气演唱组、刘欢、张勇、王迪、孙国庆、田震、秦勇、张岭及“五月天”(此五月天非之后的中国台湾乐队五月天),阵容异常彪悍。还有一个细节更能佐证策划者的专业眼光,他们打算请的调音师是后来由《中国好声音》闻名的金牌音响师金少刚。

黄石记得在北上之前他开了一张邀请函,主办方在上面都盖了章。石席生那时为了第二届上海电视节也要去一次北京,两人于是乘飞机来到首都。翻阅石席生的日记,飞抵北京与拜访张勇全都发生在 8 月 12 日。张勇当时是毛阿敏的经纪人,毛阿敏是电视节的受邀嘉宾。石席生谈完公事,顺手做了一个采访。他和黄石那次出差住在《文汇报》的驻京办,八天里遍访摇滚名士,后来为《上海文化艺术报》发了三篇专访。石席生写了张勇,黄石写的是侯德健、崔健。

拜访崔健的事情一波三折,先前在上海时,指挥家曹丁已经帮忙打过招呼了。可到了北京,总也见不到崔健。他当时正忙着录制专辑《不再掩饰》(后改名为《新长征路上的摇滚》)。黄石打电话找,接话的不是崔健的母亲就是他的弟弟,直到 8 月 15 日才约好第二天见面。会谈的内容可以参阅黄石在《上海文化艺术报》的文章《崔健不再“一无所有”》(1988 年 9 月 30 日,第 2 版),里面有一段透露了此行的结局:“他表示对正在录的一些东西不满意,还要推倒重来,为此在磁带完成之前,他无心接受任何演出邀请,‘没有演出欲望与体力’。”

照黄石的说法,崔健当时已经答应在录完专辑之后来上海演出,包括出场费、现场设备这类细节都已敲定。崔健还给了黄石一条建议:如果现场的音响设备不过硬,可以在舞台上挂一些布条,起吸音的效果。这些细节,石席生现在是完全记不得了,如果不是翻日记,他连办演出的事情都忘记了。可以肯定的是,黄石借摇滚音乐节引一把火烧的计划最后是失败了。演出的批文在上海磨了许久都搞不定,一切的努力也就没有了下文。

1989 年 7 月叶亏夫复出,沉默了一整年的“太阳同伴”有意重启。此时张广天已经出狱,但是跟叶亏夫在音乐理念、人生价值上产生了分歧。张广天在自传中如此写道:“如果我离开乐队,对别人有好处,那我离开就完了。我带着保留意见,走上了另一条路,关于原因,我至今没有一句话说。”1989 年冬,叶亏夫带着新阵容的“太阳同伴”在上海财经大学演了一个专场。张广天在上海交通大学办了一场音乐会,随后北上,开始了游吟诗人的卖唱生活。

那年的冬天特别寒冷,苦闷的人一部分选择出国,一部分静待其变。

五

看着周围不断有人出走,黄石一开始并没有附和的意思。他在上海还待得下去,他选择保持沉默。

1990 年初,石席生率先结束了冬眠,发表了他在《上海文化艺术报》上近半年以来的头一篇文章。他谈到月初从广州来的“新空气”乐队给上海歌坛造成的冲击。“公演前一夜,黄浦体育馆坐着不少上海歌星,从音乐学院也跑来几个学生摸摸电子合成器。所有在场的‘玩摇滚’哥们羡慕这些把音效弄出个震天动地的广仔……”

焦虑的情绪在圈内蔓延:“当北方在刮‘西北风’,南方在吹‘新空气’的时候,上海到底在干什么?”雪上加霜的是,北京在 2 月又办了“90 现代音乐会”。作为中国流行音乐发源地的上海,突然意识到自己就像崔健卷着裤脚唱的那样,“一无所有”。

黄石忍了几个月,终于又在自家的阵地上为上海摇滚当起了保姆。1990 年 4 月 20 日的报纸文章上他写道:“尽管上海歌坛总想跟着北京,最好能有样学样,可是北京那帮搞摇滚的朋友搞到发热流汗,上海连一个喷嚏都打不出来。”

自嘲之后,他介绍了“黑蝙蝠”、“蓝森林”、“太阳同伴”三支上海乐队的近况,提了“学士”乐队一句,然后开始思考上海的摇滚乐最终会以什么方式被上海歌坛接受?他的答案是“需要在本身的处境中进一步突围”。这话其实跟没讲也差不多,但当时在上海的媒体上很难读到有人在操心这些事情,就连《音像世界》也在回避。但是《音像世界》会定期举办沙龙活动,请各方的媒体朋友畅谈议事,有一次,沙龙望见了一瘸一拐的上海歌坛。很多人突然焕发出了一种使命感。

此时,李苏友已经在布局,要为上海歌坛办一个重点工程,一场体育馆级别的摇滚演出。他日后成立了一个组委会,参考后来印在演出节目单上的排序,石席生是组委会的三号人物,黄石是四号人物。黄石第一时间把演出的事情告知了叶亏夫,这一次,需要他张罗、串联的事情特别多,这一次,全上海的摇滚乐队抱团取暖,急于借由一个事件破土而出。

5 月 11 日的《上海文化艺术报》,石席生写道:“谈起上海,尚能侃一阵的只是七个自由组合的演唱组开始要搞活动促交流。”可见筹备的动作在 5 月初已经展开。

李苏友记得,“新开发”这个名字其实来自浦东,那时媒体在报道浦东开发的时候经常用到这个词。黄石还从中寄托了另一层意思:“希望能将土生土长在上海的新人新曲新乐队新感觉开发出来。”

6 月 2 日下午,“新开发”在云峰不夜城的八楼达华歌舞厅进行了预演,有九支乐队参加。这次预演留下了一批照片,我们可以从中看到舞台的上方挂着一道红布条,上面有两行字,第一行是“‘新开发’上海现代演唱组首展”,第二行是“《音像世界》沙龙”。事后证明,这只是一次选拔赛。

李苏友跟黄石、石席生商议,选中了“特混”“重点工程”(原“太阳同伴”)“2/4”“电熨斗”“女子”和“学士”这六支乐队。“太极光”没有参加选拔,却进了最后的正演名单。“太极光”和“特混”是为了这次演出而组建的。“学士”为了这次演出终于熬出了一首原创作品。“太阳同伴”为了这次演出连名字都改了。正式演出的设备,李苏友打算通过金武林问沈阳的朋友借,届时用绿皮火车运到上海,再调卡车去火车站接。

从这些东拼西凑的细节上,从现场效果上,黄石嗅到了临时拉山头的味道。可是他和石席生仍旧在阵地上鼓吹:“这些演唱组已经达到了一定的水平,成为歌坛上不可忽视的力量。”耐人寻味的是,这篇现场报道在作者署名上动了一些手脚,黄石用了笔名“羽千”,石席生署了本名“张军”。还有一个细节值得注意,这篇数百字的文章里没有出现“摇滚”二字,一个摇滚都没有。

摇滚乐总有露馅的时候,李苏友记得,等到演出的大幕拉启,轰鸣声一响,场地的安保同志站不住了,凑到他的身旁嘀咕了一句:“哎,李老师,侬这搞的是摇滚嘛。”李苏友想笑,略有点紧张。好在“新开发——’90 上海现代演唱组首演”在黄浦体育馆的三场演出(1990 年 7 月 29 日 14:30、19:30,7 月 30 日 19:30)是有批文的,那个安保不响了。

翻看“新开发”的节目单,演出的主持人是今年在《奇葩说》出任导师的华东师范大学教授刘擎,灯光执行是后来替北京奥运会开幕式设计灯光的肖丽河(化名肖鸭,曹小磊请的)。

当然,这些亮点与摇滚乐无关,这种错位、挫败的感觉在参演名单里也是雾蒙蒙地弥漫着:“2/4”乐队的李泉、安栋是靠流行音乐走红的;阿彦(“学士”乐队)的主场是广播电台;徐凤霞(“女子”乐队)是 1991 年旅德之后才踏上了横跨民乐与自由爵士的成功之路。好像参与过“新开发”的人物,日后他们所获得的成功大多发生在摇滚乐之外的场域,

“90 现代音乐会”在北京取得了空前的成功,而上海在几个月后做了相似的壮举,媒体圈居然静悄悄。观众的反应也不够热烈。李苏友拉了王安忆去看,诗人孙晓刚也在现场。三十多年后重提那个夜晚,孙晓刚这样讲:“哦哟,完全就是地下演出,都不晓得这帮人在台上唱点啥,一句歌词都听不清爽。”随后补充说李泉的翻唱还行,因为那首《Right Here Waiting》当时很红,观众都很喜欢。

孙孟晋看的那场上座率大约在六成,他也提到了李泉翻唱理查德·马克思得了不少掌声。这些掌声对于台前幕后的人而言也许有点刺耳,当年台下的观众,也许大多数人是抱着看娱乐片的心态误看了一部并不成熟的艺术电影。不妨找一些“90 现代音乐会”的影音资料、回忆文章比一比,看看北京观众是什么反应,就知道“上海没有做摇滚乐的土壤”这话在 1990 年是有道理的。

黄石说:“‘新开发’现在看看是有里程碑意义的,好像很了不起,但是在当时,圈内外没觉得有多么了不起——幼稚,不成熟。”他看不惯金武林领衔的“特混”乐队,不喜欢他们在台上疯甩长发的那套程式。“明明是上海摇滚的专场,为什么要让这样一支东北乐队压轴。”所以第二场他没有看完就退席了。李苏友选择力挺“特混”。他安排东北乐队压轴有两个原因。一,“特混”在七支参演乐队里最成熟,摇滚范最正;二,演出的音响设备是金武林和他的朋友提供的。

上海乐队的表现如何?石席生在 7 月 29 日的日记里这样写道:“晚上演出尚佳,出乎意料,倪先生来上海看演出。”李苏友的台湾朋友倪先生,带了一台小型的摄像机。这位倪先生的另一重身份与滚石唱片有关,大陆的乐迷后来也跟着叫他“倪桑”,或者直呼其名——倪重华。倪重华的“真言社”签过林强、伍佰、张震岳。“新开发”时,倪重华拍了一些后台的影像,那些资料回台湾之后把齐秦给吓到了:“怎么上海人玩摇滚还看五线谱啊?”我向周紫峰求证五线谱这个细节,他毫无印象。

8 月 1 日倪重华在石席生的日记里又出场了:“倪先生请客。”无法证实李泉是否列席,但是历史告诉我们,李泉后来跟魔岩唱片签约是倪先生引介的。或许是承了这份知遇,倪重华 2013 年出书,李泉也贡献了一篇文章,有些内容倒是印证了周紫峰的回忆。

周紫峰记得,在“新开发”正式公演前,安栋与李泉起了争执,李泉被迫独自上台。另一位在场人士的回忆是安栋当时有点怯场,结果李泉的翻唱和“学士”乐队的表演并列全场最不摇滚的两大瞬间。李泉在倪重华的书里是这样解释的:“他觉得我们的电子乐会被淹没在一片摇滚声中,坚持不肯上台,果然演出当天不见踪影,之前准备的曲目全不能用,我只能上台表演钢琴独奏加独唱,真的很难受。”

在 1990 年的那个夏天,1980 年代的上海摇滚和许多学子一样经历了一场高考。“不及格呀。”石席生说这话时没有丝毫的犹豫,包括他本人在整个 1980 年代做的推广工作,俨然成了默片里的呐喊。

“上海搞摇滚的人,真正有创造性才华的太少了。”黄石是这样剖析问题的。只不过,他已经没心思去考虑这些了。1990 年秋,他动了出国的念头。签证搞定,他辞掉了《上海文化艺术报》的工作。飞赴加拿大之前,黄石没有专门找石席生辞行,只是通了一个移交工作的电话,告诉他如果还想写稿,可以投给谁。石席生应下了,但是后来也没为摇滚乐再做点什么。他依旧替很多报刊杂志供稿,他把那之后的自己视为一名娱记。

《上海文化艺术报》1993 年 10 月更名为《上海文化报》,2000 年 6 月停刊,四个月后再次复活,诞生了 2000 年代广为人知的《上海壹周》。那年,石席生又见到了倪重华。倪先生送给他一张“音乐人问卷”。对应北京的“中国火”,滚石唱片有意在上海做一个“中国海”计划,李泉是计划内要签约的歌手。

也是那一年,黄石非常低调地回了上海,没有重回媒体行业,而是做起了广告和印刷,后来在一个建造豪宅的上市公司当艺术总监。石席生也投身了房地产行业,不仅是推广摇滚乐的先驱,在老洋房投资这块终于做出了配得上先驱的业绩。他偶尔会写一点文章,在自己做的公众号“外滩以西”上面发表,钩沉上海老洋房的传奇。

2018 年 6 月,石席生的一篇推文探访了常熟路 100 弄 10 号的老建筑,提及《上海文化艺术报》的黄石以前在三楼办公,自己每周要去一到两次,投稿或者取报纸。这篇推文引来了黄石的同事的留言。就这样,二十八年未曾谋面的两位老摇滚恢复了联系,几天后在一家咖啡馆里面, 1990 年的那个摇滚夏夜又回来了。

黄石一直专注绘画,近年来主要创作上海题材的油画。在他的画室兼书房里请他回忆八〇年代的摇滚往事其实是挺违和的,摇滚乐在那间屋子里几乎没有留下痕迹。而在石席生那颇为奢华的工作室里,违和的感觉更为强烈。等到采访结束,黄石指了指他最近的一组油画,问我有留意到什么共通点吗?

在他的这些画作里,每一幅都藏着某位伟人的风采。我于是想到了英国乐队 Japan 的专辑封面,想起了新裤子乐队的恶搞,想起了黄石先前讲过的,在 1980 年代的中国,摇滚乐在绘画里找到了另一个反叛的支点,也想起了那首从未发表的崔健的歌词,《我们本不该这样多说》:

分手我们各自去超脱

走到一起就没完没了地说

前心说得贴到了后背了

唾沫星子变成了河

心胸被说得天一样宽阔

手和脚却天天地收缩

舌头底下没有什么不明白的

可是起步却要哆哆嗦嗦

眼睛燃烧着太阳般的烈火

分手时却哭喊孤独寂寞

烈火中燃烧着幻想的狂热

寂寞中却没有勇敢的动作

我们不这样多说

我们本应该真实地生活

说着说着我们来到饭桌

吃着吃着就更是欢乐

生活被说得五颜六色

时间被说得水一样流过

天下唯有你我不是蠢货

虽然你还是你我还是我

虽然你有一个不死的老婆

虽然我连姑娘的手都不敢摸

我们不这样多说

我们本应该真实地生活

本文来自微信公众号:出色WSJ中文版(ID:WSJmagazinechina),作者:王莫之,摄影:铁匠,编辑:俞冰夏