本文来自微信公众号“音乐先声”(ID:nakedmusic),作者:蔡雨濛,编辑:范志辉,头图来自:视觉中国

“某天,你的朋友圈突然频频出现一首歌,歌名和歌手名都奇奇怪怪,有的长得都快要分行了,跟文案一样都是关于夏日、海边、浪漫、花园,那么,这就是本月被选中的网红乐队了。”

近几年,许多乐迷无形中达成了这样的共识。

而距离中国本土乐队从livehouse走上综艺,从地上走向公众视野,已经快三年了。

我们可以在外卖小哥用手机功放的音乐中听到痛仰乐队的“一直往南方开”,也会在刷短视频的时候看到某个乐队现场的实拍;去livehouse、音乐节蹦一场演出是每个男女大学生们必打卡的青年生活方式;在很多音乐综艺上,就算是从前放伴奏的流行歌手,也更偏爱吉他贝斯鼓的配置,以营造更好的现场感。

今年,新裤子接了海澜之家的广告,刺猬乐队的石璐上了脱口秀节目,年轻帅气的Mandarin占据了多个时尚杂志的版面,一个乐队能吃上饭、会走红、开始跑通告,已经不是什么新鲜事了。但通常情况下,我们只会把通过综艺爆红的乐队称为“乐夏乐队”“明日之子乐队”,而不是网红乐队。

“网红乐队”更像是乐队出圈之后的衍生品,我们可以大致定义:

网红乐队,泛指游离于综艺、流行乐坛之外的新生乐队,通常每两三个月一换,以朋友圈刷屏、音乐平台日推、专场票秒光的形式出现在听众眼前,但因没有全长专辑、演出现场粗制滥造放vlog而为人所诟病。

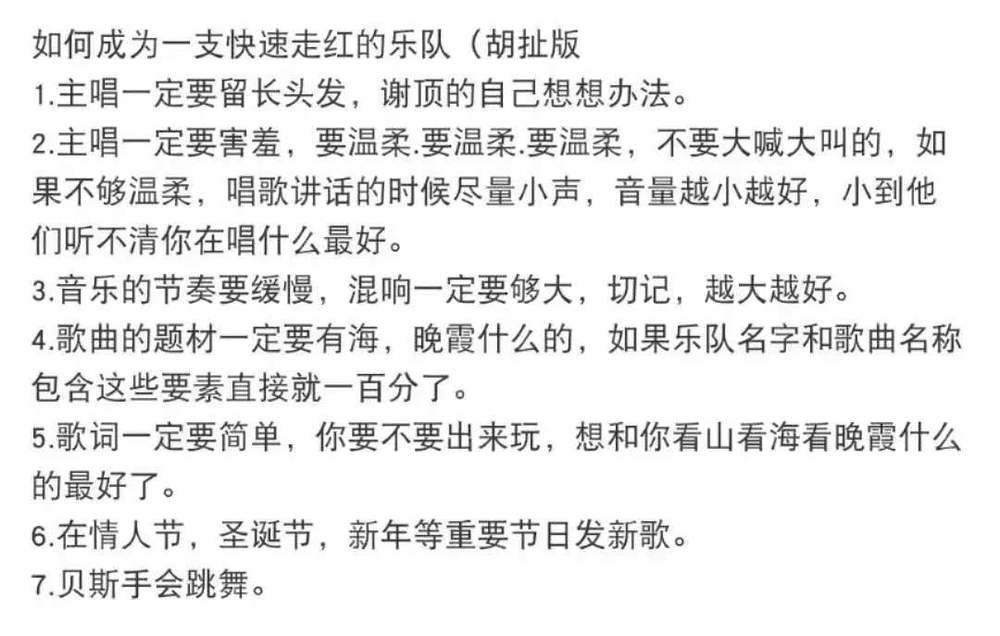

近日,有网友总结了“乐队财富密码”和“如何成为一只快速走红的乐队”指南:

看似“胡扯”的吐槽,其实包含了乐迷对于“网红乐队”作品和演出质量的不满,也映射了近年来出现的演出票价上涨、音乐人同质化、“滚圈饭圈化”现象。

那么,网红乐队诞生的土壤是什么?这样的音乐评价标准是到底从何而来?究竟是谁在滥用这样的“财富密码”?

“浪漫”和“好蹦”

“浪漫、梦幻、温柔的乐队”这个概念最早出现在内地乐迷的视野,其实乘上了台湾独立乐团们走向世界的东风。

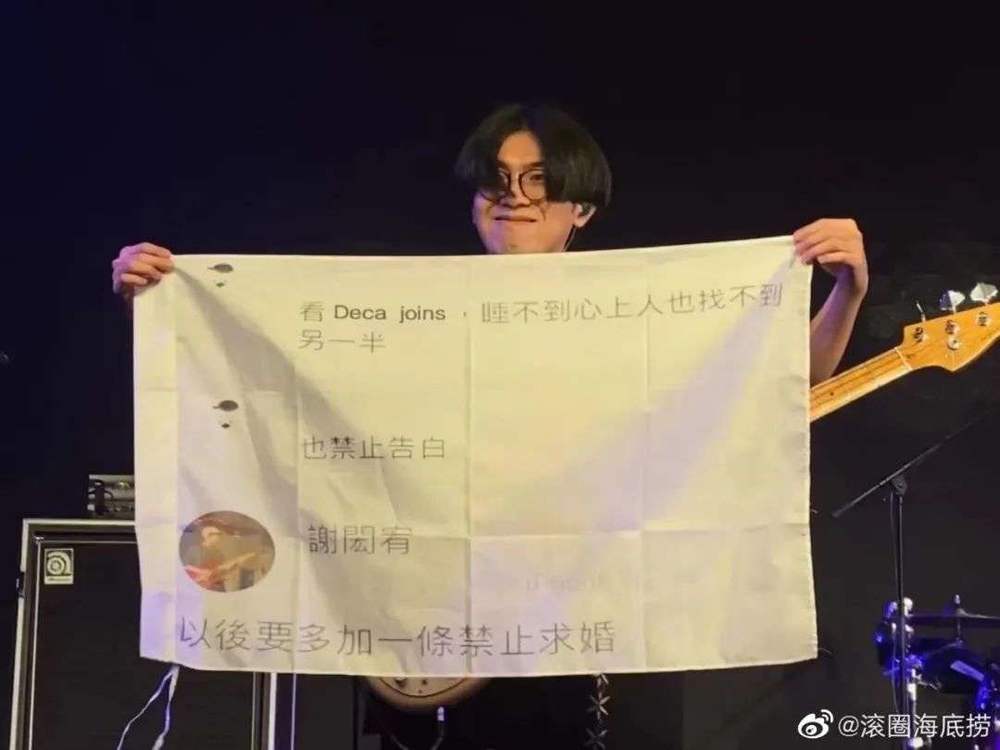

从2018年开始,以落日飞车、Deca Joins、Angel Baby、The Fur.为代表的、出现在2010年之后的台湾乐团,逐渐将影响力扩散至亚洲乃至全世界,在内地、东南亚、欧美都拥有了为数不少的乐迷,台媒“报道者”将这一现象称为“席卷亚洲的台式浪子与浪漫”。

这批乐团在音乐风格上一般被定义为AOR(Adult-oriented Rock)成人抒情摇滚,后来也被归类为City-pop、Dream-pop这样映射了东亚中产城市青年生活的音乐类型。

在内地摇滚乐的故事线中,“三千台团上大陆”的现象是早于综艺《乐队的夏天》播出的,台团在原本的独立音乐圈层中已经积攒了不少的受众。

在这层逻辑上,台团其实是最早的“网红乐队”,落日飞车和 Deca Joins 通过专场巡演、音乐平台的助推圈粉无数,茄子蛋的《浪子回头》、老王乐队的《我还年轻我还年轻》火遍抖音和大街小巷的KTV,被流行歌手在综艺上翻唱,都是在新裤子、刺猬、海龟先生等乐队风靡一时之前发生的文化事件。而康姆士、椅子乐团在《乐夏》被更多人听到的时候,台团在大陆的独立音乐圈层已经风行很久了。

对于当时的独立音乐受众来说,台湾乐团相比于以痛仰、舌头为代表的批判现实、表达愤怒和痛苦的树村乐队,或者以刺猬、CarsickCar为代表的更新浪潮、后朋克的“No BeiJing”一代,在形式和内容都是新鲜的、多样的。在大部分听众的既定印象中,音乐风格上,台团是“软的、流行的”,内容上,台团是“丧时代”“浪子”“浪漫一代”,与此前的摇滚乐拉出了很大的区隔度。

从某种程度上来说,近两年出现的“网红乐队”,其实一部分是复制了台团在大陆的走红路径。

在网友撰写的“如何成为一支快速走红的乐队”指南中,像“主唱一定要温柔”“节奏要缓慢”“题材一定要有海”一类的元素,其实都是台团最初给人留下的印象。而通过音乐平台推荐、拼盘或专场演出积攒人气,也是乐队们除了上综艺之外不多的宣传方式。

除了“浪漫”之外,“好蹦”也成为了乐迷消费现场音乐的标准之一。在音乐节、livehouse等音乐场景逐渐繁盛,看演出成为了年轻人们消费和娱乐方式之一的当下,“内容浪漫,旋律洗脑,节奏好蹦”的确会给观众带来更“嗨”的现场体验。有时,“蹦现场”和“蹦迪”的功能是一样的,都是为荷尔蒙无处发泄的青年们一个黑暗的空间、可释放的场所,让人短暂忘记现实、沉浸当下。

但不可避免地,新乐队的同质化也由此而来。

之前简介为“对一切小清新、软萌的东西感到恶心”的Schoolgirl byebye乐队开大了混响、放慢了节奏,写出了《傍晚去太子湾好吗》;在回春丹乐队的现场,你会被无数个旋律轮番洗脑,但也忍不住扭动起来;总有人想在棱镜乐队唱《总有一天你会出现在我身边》的时候给心爱的女生告白,烘出天花乱坠的“浪漫”……而这些乐队开始预售秒光时,大都没有一张全长的录音室专辑。

与此同时,一个内容创作上的错位也出现了:跟以往写歌、排练、发专辑、演出的顺序不同,新生乐队几乎没有全长专辑,在音乐制作门槛降低的当下,网红乐队的录音室作品通常来自卧室,在音乐平台或线下演出中走红之后,才会促成精良作品的诞生。

是乐队选择了市场,还是市场选择了乐队?

在通过《乐夏》出圈之前,独立音乐行业其实经历了一个很漫长的发展期。

从属于西方舶来品的摇滚乐文化在中国第一次被本土化,就是崔健、魔岩三杰这样具备着批判性、反抗性,有“摇滚精神”的音乐人。而在九十年代之后出现的乐队,大都也受嬉皮年代、朋克精神的影响,延续了这样一个价值体系。

毕业于迷笛、从树村走出来的痛仰乐队主唱高虎在采访中说,自己曾经特别迷恋“垮掉的一代”,这个风行于第二次世界大战之后的美国文学流派主张自由、反抗、蔑视秩序和个体欢乐,他那时候觉得,《麦田里的守望者》写的就是他自己。

摇滚乐文化在内容本身上反商业和流行的元素,失真、过载等“噪音”的不悦耳成分,都一定程度上阻止了摇滚这一音乐类型走向大众的过程,让大部分乐队在音乐行业中都处于边缘状态。

而走穴、为流行歌手伴奏的生存方式,也太不符合想成为摇滚明星的年轻人们理想中的生活。在乐迷最小众的时候,主办方办一场有趣的party,或者乐队的新专辑多了一些柔和的成分,都会被骂作商业、迎合市场,直到2010年左右,许多乐队的视线逐渐从追求摇滚精神中移开,音乐节兴起,独立音乐行业才逐渐有了生机。

一个被媒体反复使用过的素材,是2006年“痛苦的信仰”更名“痛仰”,作品风格和表达开始转向平和;四年后,痛仰同时收到了三个音乐节的邀请,在被新浪音乐问到类似“商业化”的问题时,高虎说:

“摇滚乐在中国就像是亚文化里面的小三,你永远不能在正式场合出现,即便出现也得遮遮掩掩。但这十年,摇滚乐从压抑、对抗和自我表达正走向一个相对更轻松和开放的氛围。”

有数据显示,2007年,国内音乐节一共只有24场,2014年,全国共举办了148场音乐节,到2016年,音乐节再次迎来爆发式增长,全年一共举办了202场。

演出爆发,资本入场,独立音乐不再是“小众娱乐”,乐队们也逐渐不再纠结于“摇滚精神”。

《乐夏》实际上收割的,是魔岩三杰之后,沉淀了近20年的乐队和独立音乐市场。在第一季中走红的乐队,大都已经成立多年,作品和业务能力不是问题,乐队也“想开了”,在被称为“乐队元年”的2019年,独立音乐的商业化过程其实是非常顺畅的。

或多或少也是大势所趋,许多老乐队宣布重组,爱好音乐的年轻人们也拿起了琴、走进排练室,市场看到了独立音乐可被挖掘的一面,厂牌和乐队们也看到了上涨的出场费、相比从前更可观的未来,即使其中不乏投机心理,“网红乐队”由此诞生。

甚至,在圈层内部出现了一个不成文的共识:趁疫情期间,国外乐队无法在国内演出、竞争较小的演出回暖期,抓紧机会演出赚快钱,不要放过难得的风口和红利期。

这是一个乐队与市场互相选择的过程,也导向了创作者们的终极问题:如何面对更广阔的市场、更多样复杂的受众,以及更快速的行业变化?

网红乐队可以被复制吗?

想要尝试台团风格的新乐队都知道,这些听起来没有那么复杂和高级,甚至被视为“肤浅、娘炮”的歌,要翻唱起来非常难。

落日飞车的作品吸收了大量七八十年代爵士乐、灵魂乐的养分,Deca Joins的人声和配器音色并不容易复制,像告五人、康姆士这样的台团,则是在文本内容上建立了自己的特质。

而这些作品诞生的背后,除了创作者本身大量吸收音乐养分、反复打磨作品和演出质量,也有台湾相对完整的唱片工业体系作为前例可供借鉴。

即使千禧年左右,传统唱片业在台湾开始衰败,创立独立音乐平台“街声”、举办简单生活音乐节的主理人张培仁,也是当年只身前往北京将魔岩三杰带上红磡的滚石唱片高层;而五月天、苏打绿、陈绮贞等带有独立标签的成功案例,也离不开主流唱片公司从业者们“再就业”。

台湾地区从2007年开始了乐团补助政策,也为工业力的下沉提供了一定的支撑。在“报道者”的描述中,台团用申请到的补助纷纷开始创业:

“玩数学摇滚、器乐摇滚的大象体操,确实‘玩’得很较真。大学毕业后,他们将外公的老房子改建为工作室,除了练团、录制专辑,他们也一手揽下唱片发行、版权、巡演、宣传、财物等大大小小的工作。随着业务增加,各项支出都得开发票,大象体操决定成立公司,目前他们三人都成为领固定薪的‘员工’”。

因此,音乐先声认为,与其去批判乐队“急功近利”,市场出现乱象,不如以此探求更深层的产业逻辑。

毕竟,要复制一个“网红乐队”,风格和人设不难模仿,音乐的传播路径也可以被挑选,但匹配更高专业度的从业者、更完整的工业体系,也许才能摆脱追逐所谓音乐红利期的魔咒。

而对于创作者本身而言,乐迷们的吐槽与不满,最终都落回了作品和演出的质量上。在自媒体“音乐关怀”发表的文章中,有一段内容是这么写的:换个角度说,这些“财富密码”乐队也不是真的有多糟糕,而是音乐从音乐性和社会性上略有缺乏,辨识度上也偏低,但却获得了更多大众乐迷更高的关注度,就像“传统的”流行音乐那样。

但“网红”并不是坏事,推广和营销也是必要的环节。在对摇滚乐的定义更开放与包容的今天,我们可以不再执着于文以载道,期盼音乐能够批判现实、改变世界,“小情小爱”的个体情感也同样值得被书写。但同样,如果乐队们的创作内容一直停滞于语焉不详、空洞无味的表达和千篇一律的旋律和编曲,那么“财富密码”可能终有一天也会成为被淘汰的原因。

真正的“财富密码”,其根本仍然是成为真正优质的创作者,能够用作品关怀自我和他人,而沉淀的过程也许就像那句被调侃了无数次的话,需要创作者自己,“关注音乐本身”。