我记得第一次跟朋友K见面时,她穿了一个小裙子,喜欢展现性感,笑着且有攻击性,还自我介绍说:“我就是绿茶”(意味着不乖顺、不好惹、不保守)。

我心想,这也太酷了吧?众所周知,“绿茶婊”是个脏词。它涉嫌性别歧视、道德审判,或仅仅用来表示对某个女性不满——但竟也有人把它讲成褒义,还不让人讨厌。这就是“坏词义”被扭转(reclaim)的力量。

本文来自微信公众号:简单心理(ID:janelee1231),作者:江湖边,编辑:酒鬼,原文标题:《如何成为一个bitch》,头图来自:《破产姐妹》

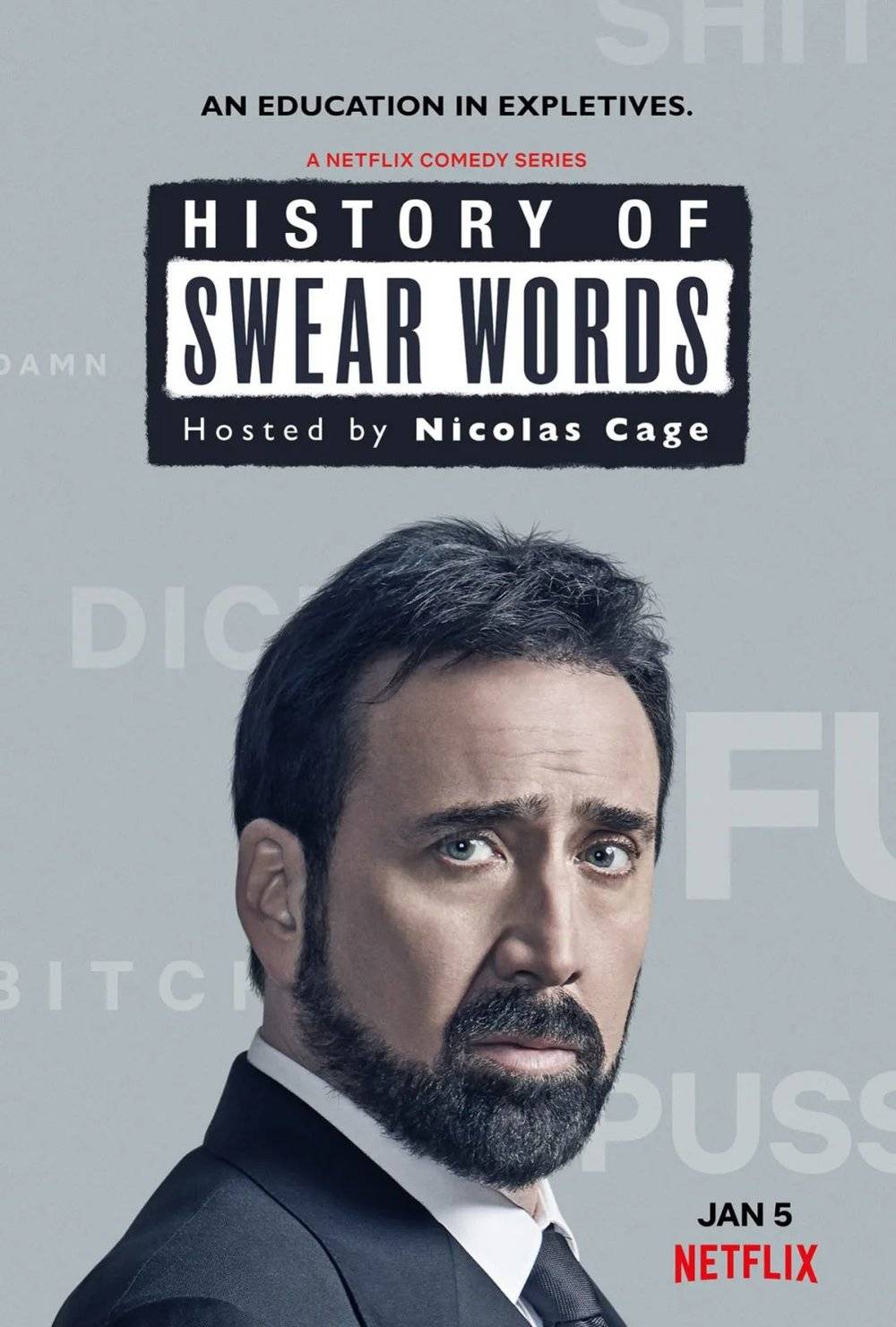

最近我看了一部很带劲的喜剧片。

由Netflix推出的《脏话史》(History Of Swear Words),正经探讨了一些传统脏话(如Fuck、Shit、Damn)是怎么来的。

一名观众表示,本片与鲁迅名作《论“他妈的”》异曲同工。

脏话值得探讨,它有发泄情绪、减轻疼痛的心理作用。但更重要的是,脏话在特定情境下与社会、心理、流行文化交织,成为我们日常构建的一部分。

比如“bitch”(婊)这个常见的词。其中一集重点讨论了它的演化史。

——与开头的故事类似,“bitch”是侮辱女性的经典脏话。

但伴随着女性意识的提升,如今的“bitch”除了赤裸裸的羞辱,还有“老娘很厉害”“朋友你好棒”的意思。

它也用来辱骂男性。

在传统男性运动中,bitch被用来诋毁那些缺乏攻击性或阳刚之气的男人(Messner,2002)——这既是对男性的侮辱,也是对女性的侮辱,因为它默认“女性气质”是贬义。

脏吗?够脏。

但我们知道,除了乖乖被骂,你还可以选择打爆对方的头。

比如,夺回这个词的定义权。奋起反抗的女性们,希望通过把它解释成另一种意思,来削弱它的侮辱力(Zeisler,2007)。

《连线》资深作者Arielle Pardes曾梳理了一些令人瞩目的“bitch洗白”事件。

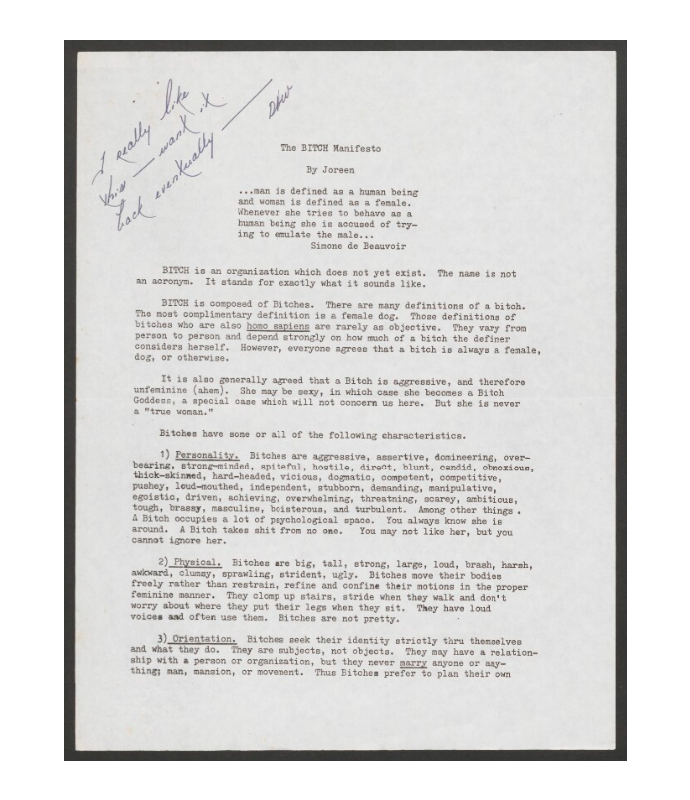

1)1968年,芝加哥大学的一个学生Jo Freeman发表了“bitch宣言”。

虽然Jo Freeman当时只有20出头,却早早经历了性别意识觉醒,并对当时“女性只要强势一点就会被叫bitch”的普遍现象忍无可忍,于是写下了这篇宣言。

虽然部分表述有激进倾向,但其为重新定义这句脏话的努力,十分具有奠基意义。

Freeman说,bitch们的“3个经典特征”是:

Personality(个性)。Bitch有攻击性,自信,霸道,专横,意志坚强,恶意,敌意,直接,直率,坦率,讨厌,厚脸皮,顽固,邪恶,教条,能干,竞争,进取心,大张旗鼓,独立,固执,苛求,操纵,利己,驱动,实现,压倒性,威胁,可怕,野心,强硬,傲慢、阳刚、喧闹、暴躁。你可能不喜欢她,但你不能忽视她。

Physical(身材)。Bitch们高、大、壮、吵、傲慢、粗暴、笨拙,她们自由地移动身体,不因为女性就限制自己的动作。她们声音洪亮,跺着脚上楼梯,大步走路,坐着时不担心腿放在哪里。

Orientation(目标感)。Bitch们通过她们自己和所做的事来寻找身份。她们是主体,不是客体。她们是独立的混蛋,相信她们有能力做任何想做的事……如果有什么东西挡住了她们的去路,那就是她们变成bitch的原因。

“所有bitch最突出的特点是,她们粗暴地违反了正确的性别角色行为的概念。”

“Bitch们不使用这个词的否定意义。女人应该自豪地宣称自己是bitch,它应该是一种自我肯定的行为,而不是被他人否定。”

2)1996年一本著名女权主义杂志问世,名字就叫《Bitch(老娘立场)》。

其slogan是:“对流行文化的女权主义回应”,清晰传达了创办者Lisa Jervis和Andi Zeisler的野心。

她们表示,之所以这么起名,是受同性恋者群体对“酷儿(queer)”这个词的使用方式启发。

“我们坚信,如果我们选择恰当地使用这个词,它就失去了伤害我们的力量。”

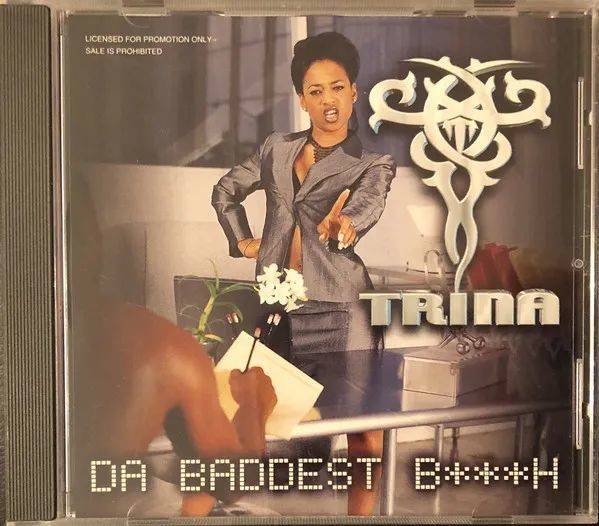

3)许多先锋音乐人、脱口秀演员(如Trina、Nicki、Beyoncé、Cardi B)把“bitch”写进歌词,或为之造梗,改变着这个曾经让女性无法接受的“B-word”。

Trina在1999年的单曲《Da Baddest Bitch》中,将这个词重新定性为赋权的象征。“坏bitch是聪明和强大的”,她敢为人先,自己攒钱买公寓。

Lady Gaga称自己为“自由的bitch”:

麦当娜:我强势、雄心勃勃、清楚自己要什么。如果这让我变成一个bitch,OK。

Cardi B:“坏bitch”(的特点)是上帝给我们的礼物。

脱口秀女演员喊自己bitch,还说“在座的各位都是bitch”,但她们被逗得哈哈大笑。

从好的一面看,bitch意味着“坚强、强壮、独立、无畏”;

“Bitchin”,也有形容某件事或某个人“酷”或“棒极了”的意思。

许多人称朋友为“bitch”来表达亲密和认同:

比起邻家乖乖女,更希望自己的女儿成为bitch:

男同性恋者互相喊对方“bitch”,不含任何贬义。因为这么做可以建立独特的连接感(他们都曾被指责不够“阳刚”):

纯贬义的“母狗”得到了进化。

“Bitch”正在成为夺回权力、攻击性或表达亲密的独立术语。

二、那么,男人能叫女人bitch吗?

有人问:

女性喊自己bitch,喊姐妹bitch,“bitch”已经多少有点被洗白的意思。那你们还介意男性喊你bitch吗?如果介意,岂不自相矛盾?

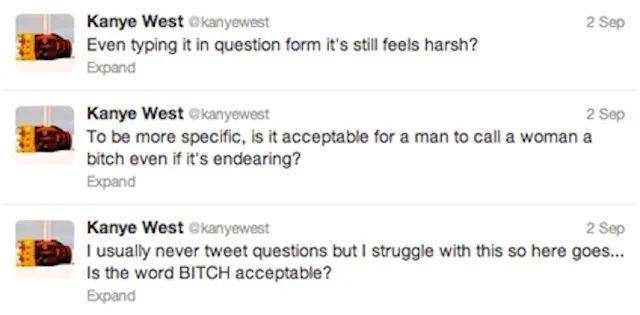

作为脏词大户的黑泡歌手Kanye West就曾发推:

Is it acceptable for a man to call a woman a bitch even if it's endearing?(我使用bitch这个词,是可以接受的吗?即使是以一种讨人喜欢的方式?)

他说,自己提出这个问题,并不是为了寻求一个“正确答案”,而是希望和大家一起“大声思考 (think out loud)”。

简单说,问题核心不在“能不能”,而在“是谁说、谁在听、说话人什么目的、听的人怎么想”。

有受访女性表示:

朋友充满爱意地喊我bitch,我不介意。

女性可以喊自己“bitch”,也可以出于激励的目的喊别的女性bitch。但男性和陌生人随意这么做时,就很没礼貌。

一些年纪大的人不爱听,也有一些女性不愿意被叫bitch,我选择尊重ta们。

女性媒体Black Feminisms提到,bitch的含义是否负面,主要取决于上下文。即:

(1)说者的主观性

(2)说的方式

(3)听者的感受

比如当一个人眼中的“bitch”,可能是一个“在性资源上有利可图的女人”,也可能是“在工作中表现出攻击性的女人”。

在社交互动中,有人不喜欢被叫bitch(哪怕是好意),也可能完全不在乎,所以ta的感受是重要的。

“无论男女,同性恋与否,如果你说我bitch是出于不尊重,那你就说错话了”。

三、距离bitch被完全“洗白”还有多远?

越来越多的女性使用“bitch”这个词,但Zeisler认为,bitch的核心“脏话”含义在今天仍然未被完全撼动:当我们不喜欢一个女人时,最常叫出口的还是bitch。

社会学博士Sherryl Kleinman在一篇文章里讨论了滥用“bitch”可能造成的社交伤害:

虽然把自己叫做“bitch”有一种力量感,但另一方面它也转移了人们对性别歧视和文化厌恶的注意力。“Bitch”只为女性提供虚假的权力,并未挑战父权制本身。

——换句话说,批评者认为它近似于一种“口嗨”,欠缺破坏文化框架的决心。

一个胸大的女生,因为身体原本的样子被叫“bitch”;

因为有性欲而被叫“bitch”;

因展现了咄咄逼人的一面而被叫“bitch”;

女性也用“bitch”来贬低那些比自己弱的人。

这就是一句脏话,如何演变成一种“规训”工具的。

Arielle Pardes尖锐地指出,问题不在于我们怎么“称呼”女人,而在于我们如何“对待”女人——“bitch”一天不被洗白,证明女性的条件也没有真正改变。

“如果有那么一天,当妇女不必为自己的性行为感到羞耻,不必为公平的工资或在会议上发言的机会而斗争,当她们不必经常担心暴力或性侵犯的可能,当妇女觉得她们在我们所处的社会中有某种发言权,bitch这个词就会摆脱最后一层耻辱。

词语,只有在上下文中才有意义。当我们看到上下文改变的那一天,那么这个词的核心意思也会改变。”

这段话告诉我们,bitch是什么意思根本不重要。我相信没有bitch这个词,也会有别的“规训词”被造出来。

撇开词义不谈,我们真正不OK的地方是:社会用一个特定的定义来限制女性的能动性(agency)。

毕竟,要成为贬义上的“bitch”,也太容易了。

你只要不笑、不说话、不嚷嚷、不要打扮得太漂亮、不要尖酸刻薄、不要自信满满、不要工作、也不要全职在家带孩子………总之就是,别做自己。

参考文献:

1. Jo Freeman:The BITCH Manifesto

2. The New Yorker:Bitch Magazine Turns Twenty

3. Vice:The Evolution of the Bitch

4. Kelsey Lueptow:Is ‘Bitch’ an Example of Internalized Sexism?

5. MCHUGH, SUSAN. "Bitch, Bitch, Bitch: Personal Criticism, Feminist Theory, and Dog-writing."

6. Hypatia 27, no. 3 (2012): 616-35. Accessed February 19, 2021.

7. http://www.jstor.org/stable/23254844.

8. Ezzell, Matthew B. “‘Barbie Dolls’ on the Pitch: Identity Work, Defensive Othering, and Inequality in Women's Rugby.” Social Problems, vol. 56, no. 1, 2009, pp. 111–131. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.1525/sp.2009.56.1.111

本文来自微信公众号:简单心理(ID:janelee1231),作者:江湖边