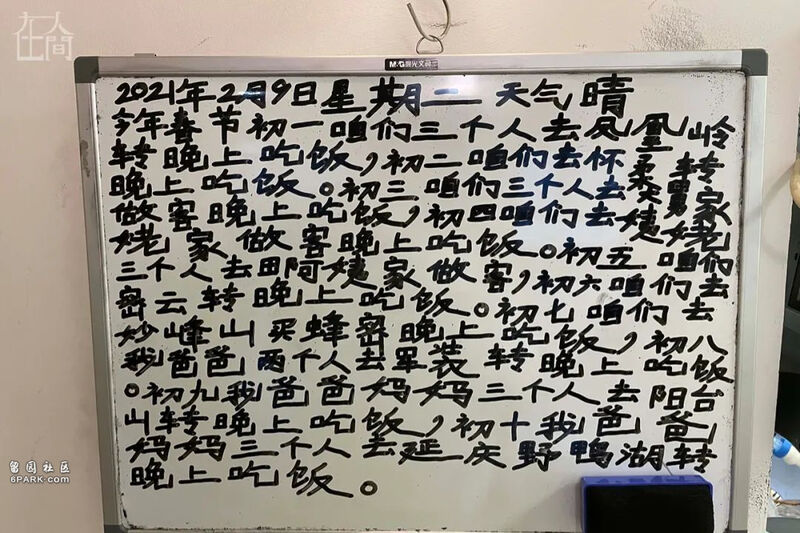

大年二十八,刘斯博紧握一支黑色记号笔,在给家人制定春节计划:

“今年春节初一咱们三个人去凤凰岭转晚上吃饭……初二咱们去怀柔转晚上吃饭……初三咱们三个人去大舅家做客晚上吃饭……”

十来分钟后,计划写满了小白板。从初一到初十,十天要去十个地方,每一天都不忘“晚上吃饭”。

斯博妈妈坐在另一间屋子里,观察着儿子的举动,但不敢靠太近:“他做事的时候,我一接近,他就很抵触。”

斯博今年31岁,是一名自闭症障碍者,属于心智障碍群体。面对外界刺激,他容易情绪不稳,用攻击性的方式表达。

去年此时,他曾满怀期待地写好了春节的计划,可疫情暴发后,计划被迫取消。一开始,他不理解世界怎么了,变得极其暴躁,在家里使劲摔门。父母只好带着他看电视,看医生抢救病人的场景。斯博才慢慢地明白,世界出事了。

■ 斯博写好的春节计划(图片:童辉)。

上幼儿园时,斯博“特别漂亮”,但讲话极少,不太合群。父母带他去检查,诊断怀疑“有自闭症”。到了七岁,该上小学,斯博由于交流和学习能力明显不足,被确诊为“自闭症障碍者”。

斯博爸爸仍然相信儿子可以恢复“正常”,坚持送他去了普通小学。他还尝试各种治疗手段,连气功都试过。

待了不到两月,父亲收到通知,儿子被学校劝退——斯博影响同学上课了。老师说:“治好病再回来”。

在海淀培智学校学习了数年,斯博步入青春期。他无法控制情绪,常做出破坏和攻击性行为,再次遭到学校劝退。在家里待了近一年,经由父亲多方奔走,斯博终于找到了新家——利智康复中心。

■ 利智康复中心的“情感互动壁”(图片:童辉)。

来到北京西南角靠近五环、密集的铁路道口一侧,穿过古旧的住宅区,可以看到一个有两层小楼的院子。院内一整面贴着金榜的红墙上,布满“爱”、“共情”、“奉献”等标语。这便是利智康复中心,也是蒋能杰导演最新纪录片《一切都会有的》的故事发生地。

刘斯博是片子的男主角,另一位男主角是唐氏综合症障碍者浩哥。他俩都是利智的服务对象。周一到周五,还有数十位心智障碍者生活在这里。他们被称为“心青年”。

心智障碍者群体包括智力发育迟缓、脑瘫伴有智力障碍、唐氏综合症人群、自闭症谱系人群等不同类型人群。保守估计,我国的心智障碍人群有1200万人(中国残联根据第六次全国人口普查数据及第二次全国残疾人抽样调查数据推算得出,截至2010年)。

利智成立于2000年,是国内最早一批为15岁以上的心智障碍者提供服务的机构。斯博是利智的元老级人物,在其成立的第二年,他就来到利智接受服务了。

不过,即使在利智生活了20年,对环境已经相当熟悉,斯博内心的“小火药桶”依旧随时可能爆发。

一次,浩哥跟在斯博身后,连续喊着“刘斯博……刘斯博……”斯博很生气,在院子里快步绕圈,然后不知从哪儿捡起一块砖头,砸碎了机构几块玻璃。

“慢点走,丢下石头来。”助理李立洁第一时间出现,用不起涟漪的语气对斯博说,“我陪你走一会儿,不急。”

不知过了多久,斯博情绪逐渐稳定。手一松,他把砖头甩在一旁。李立洁迅速上前,捡起砖头,扔到了角落处。

“他们老叫我名字刘斯博,所以我就不高兴了。”斯博对李立洁讲出了自己发怒的缘由。

“不叫你刘斯博,叫你什么呀?”李立洁问。

“你得叫我‘帅哥’!”斯博一本正经地说。

坐在对面的李立洁,笑了。

■ 2021年春节前夕,因为利智暂停线下服务而显得空落落的院子(图片:童辉)。

面对心青年,李立洁展现了她的耐心、细致和专业。但这位个子不高、面色坚毅的姑娘,其实是脊柱侧弯的肢体障碍者。

高二的时候,李立洁开始规划未来。听说很多公司注重员工形象,她感到十分沮丧。正当此时,一位老师告诉她——你也是一个障碍者,为特殊人群提供服务时,更能体会对方的难处。“这句话,我一直记到现在。”李立洁说。

结束南京特殊教育学校学业后,李立洁看到了利智的校招。她一股脑地将打算投给不同机构的三份简历,全部投给了利智。毕业的第二天,她坐上火车,去了北京。

■ 李立洁和浩哥的自拍。

利智有12名培训助理人员,其中三人曾是心青年,内部就业工作了十几年,余下的都是特殊教育专业人士。

面对情绪不稳定的心青年,助理与他们相处的“度”很难把握。曾有一名利智员工,由于没有控制好自己的情绪,用棍子吓唬心青年而被机构劝退。

这份工作极度仰赖他们对心智障碍者的理解和共情。心青年平静、快乐地度过在机构里的日子,是李立洁和其他助理的责任。

斯博随时背着一个绿色布面的挎包。小兜装着手机,大兜胀鼓鼓的。

“要不要展示一下你的健康宝?”斯博妈妈在旁提议道。

斯博长得壮,手也大。他小心翼翼地拿出手机,右手食指悬在屏幕上方一厘米处,犹豫了几秒钟,仿佛发现了宝贝似的,点开了“微信”绿色的图标。手指头再猛地一划、一戳,他打开了“健康宝”。

“这就是用‘健康宝’扫码呢。”斯博端着手机,对着前面的白墙嘟囔道。他看上去一脸满足。

2020年疫情暴发后,利智暂停了线下服务。为了线上连线,斯博第一次拥有了智能手机;为了出门,他还学会了使用健康宝。

“他和绝大多数年轻人一样,想要万事自己拿主意,想要自己的生活。” 斯博妈妈说。

自2013年以来,培养心青年 自主生活 能力成为了利智主要的服务目标。尽管提供宿舍,但利智更鼓励和支持心青年住在社区,体验一般青年人的生活情境。

有一日,李立洁陪着斯博和浩哥在小区看房子。租房过程中,她不避讳让他俩看合同、比价格。知道要花钱租房,斯博对房子观察入微——墙面够不够宽,厕所干不干净,他都会认真检视一番。

挑定了新房,两人与房东签了合同,还一起制定了合居守则。上面赫然写着—— “刘 思博不要摔房间的门。”虽然身份证上的姓名是“刘斯博”,但每次他都写成“刘思博”。也许,“思”字对他有特殊的意义。

■ 斯博在出租屋给浩哥和助理做饭。

树立金钱观也是重要的一环。在起居日常中,心青年付出劳动——扫地、拖地、切菜等,可以获得机构发放的“报酬”。

他们要的并不多,容易满足。浩哥痴迷饮料,只要有钱买可乐,对他来说便是“自主生活”的大成就。即使助理们提醒他少喝点,但扫完地的浩哥还是拿着热腾腾的几块钱,到小卖部买可乐。他是个名副其实的“日光族”。

■ 纪录片里,浩哥在数自己赚到的零花钱(图片截取自纪录片)。

机构里,像浩哥这样的“日光族”并不少见。如何有计划的花钱,是心青年需要学习的技能。

2019年春节前夕,梅姐拉着李立洁和伙伴去逛商场。她们本来要买对联,但路过化妆品柜台,爱美的梅姐顿时走不动了。左挑右选,她试了各种色号的口红。

站在一旁的李立洁提醒她:“梅姐,你家里还有好几支口红呢!况且你钱够吗?”

梅姐压根不搭理,当即掏出零花钱买了一支口红。

周五梅姐准备打车回家时,才发现钱不够了。

“我提醒你的时候,就要想想钱花超支了可咋办?你要承担责任。”李立洁补了一刀。

梅姐倒是机灵,转头找小伙伴借了37块。

李立洁随后带着梅姐在网上搜索“借钱需要的凭据”。学会了的梅姐,给小伙伴写了一张借条。

往后的一周,梅姐节衣缩食,用省下的零花钱还清了借款。

再之后,逛商场看到眼影、口红、指甲油等,梅姐还是走不动道儿。“我支持她,喜欢就买,可她自己学会念叨‘钱不够’了。”李立洁说。

在金钱管理的能力上,斯博显然超过了同伴。鼓鼓囊囊的大兜里,除了装着残疾证、风油精,还有他赚的钱。

斯博父母学着机构,也设立了工作奖励制度——拖地10元,洗碗2元,倒垃圾1元。一天下来,斯博可以挣到24元。他用这些钱,购买最爱的美年达饮料,以及唇膏和洗发水。

对真正属于自己的物品,斯博非常敏感。哪怕父母不小心碰到,他都能发现移动的痕迹,并生气起来。斯博父母不得不专门放了个小储物架在儿子房间里,供他安全地保管自己的东西。

仅仅满足于会使用健康宝,在熟悉的场所洗碗、拖地是不够的。

在自主生活之外,支持性就业是利智另一项重要的服务。成立20年以来,利智已将近把100位心青年送上了就业岗位。他们多数担任收银员和保洁员等工作。

疫情暴发后,支持性就业面临重重困难。商铺大量裁员,心智障碍员工首当其冲;再加上防疫的要求,机构助理没办法开展线下支持。

而浩哥和斯博由于心智障碍程度较重,想要就业还是一个遥远的目标。

斯博会在计算机上打字,虽然打得比较慢。“做重复性的事情,他很认真。”斯博爸爸说,可立马又补一句,“重复性的工作容易被智能化。”

在解决就业问题上,不管是家庭还是机构,都在努力。他们希望心青年为就业做好准备时,社会能够提供适合的岗位。

“一个家长曾直白地说‘我希望我的孩子死在我前面’。”李立洁说。这也是其他心智障碍家庭无奈的心声。

浩哥有两个哥哥,一个在前年出了严重车祸,行动不便,另一个则早已定居美国。浩哥是母亲唯一留在身边的孩子。母亲是他唯一的依靠。

浩哥妈妈每次与李立洁聊天,都眼泪汪汪。老人明白,自己已经照顾不了浩哥多久了。可未来,又在哪里呢?

她已满90岁,早就步履蹒跚,听力受限。但每天晚上,她仍然亲自下厨,给浩哥做鸡蛋羹泡饭。即使机构提供晚餐,浩哥也要回家吃母亲做的饭。

疫情期间,浩哥在家里学会了煎鸡蛋。每次要煎两颗,一颗给自己,一颗给妈妈。

■ 纪录片中的浩哥与母亲(图片截取自纪录片)。

与浩哥相比,斯博情况要好些,但他父母也感到压力重重。斯博妈妈到了退休年龄,但还在工作。她担心养老金无法维持儿子当下的生活水平和机构的学费。随着年龄的增长,他们照顾斯博的能力逐渐下降。父母不可能陪他们一辈子。毕竟时间不等人。

斯博妈妈希望儿子尽可能地学会更多生存技能,也为他一点一滴的进步欣喜若狂。

斯博一直独自乘坐公交往返于中心和家里。去年年底,他常坐的736路公交车改名为354,但他每日还是照常坐公交车回家,准时准点。过了些日子,父亲经过公交车站,才发现这趟车改名了。原来,斯博早就注意到地上736被354覆盖的浅印,猜到两辆车是同一路线。

“这是斯博最新的发展啊!”斯博妈妈说。“对,非常近期的事,两个月内。”斯博爸爸补充道。他们期待儿子进步得再快一点,好赶上自己老去的速度。

■ 刘斯博随利智到浙江湖州参加心智障碍相关会议,并分享自主生活经验(图片截取自纪录片)。

八月份,学员终于可以回机构活动,但是不能过夜。白天活动结束,斯博磨蹭着不愿离开,粘着助理找话聊,一天比一天待得晚,9点、10点、11点……

助理最终不得不跟他摊牌——疫情期间禁止在机构过夜,否则残联会处罚的。

斯博乖乖回了家,但不死心。他在夜里两点悄悄爬起来,轻手轻脚关好门,瞒着父母离开了家。

走了两小时、八公里路程,凭记忆中的密码,他打开了机构大门,神不知鬼不觉地在宿舍里睡了半夜。就这样,斯博完成了一次奇妙的“大逃亡”。

第二天早上,斯博父母起床后着急坏了,忙给儿子电话。斯博告诉他们,自己没事儿,在机构呢。他轻言轻语,深怕被其他人听到,露了馅儿。

证明了机构真的不能留宿后,斯博就在家里过夜了。

斯博在和浩哥租住的住房里给浩哥和助理下厨做饭

■ 利智团队合影。

经历了疫情,斯博对世界的无常有了自己的理解,甚至比父母看得开。

1月23日,机构接到“关闭线下培训”的通知。斯博妈妈非常焦急,担心儿子听到消息后,情绪失控。第二天,斯博来到利智,助理们给他展示了加盖公章的通知,并将相关材料交到他手里。

“我们有件事拜托你。”李立洁跟斯博说,“回家后做做家里人的工作,让你妈妈不要那么担心,好吗?”斯博听后,特别高兴,立即说“好”。

面对着急的父母,斯博竟主动解释起机构关闭的原因,安慰了爸妈的情绪。

如果说疫情给斯博带来了哪些有益的改变,那便是让他意识到世界不是一帆风顺,而是充满挑战的。斯博妈妈说,在未来的成长中,儿子将依靠自己的力量面对。

徘徊于耐心与焦急的两端,斯博父母期待着真正放手的一天。

( 应受访者要求,文中梅姐为化名)