正因如此,多数人对丹田一知半解,或是迷信其有神乎其神的作用,或是只把它当作虚构的事物。

事实上,历代传统医学家都很重视丹田,将其视为“命蒂”,并广泛应用于临床实践。

受访专家

湖南中医药大学第一附属医院脾胃病科主任医师 朱莹湖南中医药大学第一附属医院脾胃病科副主任医师 徐寅

丹田,其实有三处

丹田一词距今已有千余年历史,出处可追溯到东汉《老子铭》中的“存想丹田”。

当时所说的丹田并没有具体位置,仅指道家内丹修炼时“存放意念”的地方。不过,在东汉时期,丹田就已被引入传统医学理论。

丹田到底在哪儿?

医圣张仲景的《金匮要略》记载,“舌上如胎者,以丹田有热,胸上有寒”,这里所说的丹田泛指整个脐下区域。

西晋医学家皇甫谧的《针灸甲乙经》中,丹田首次作为穴位出现,“石门(即石关穴)……一名丹田,一名命门,在脐下二寸”。

东晋养生名家葛洪在《抱朴子》中首次确立了上中下“三丹田”的位置,即两眉之间上三寸为上丹田,心下绛宫金阙为中丹田,脐下二寸四分为下丹田。

“三丹田”的理论在气功界应用至今,并被传统医学养生家们摸索出了不同的功用——上丹田养神,中丹田调气,下丹田保精。

运用好“三丹田”,有助达到防治疾病、延年益寿的目的。

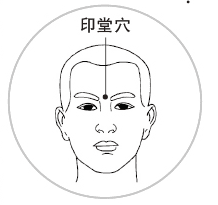

上丹田(印堂穴):养神

上丹田位于眉间,也就是我们常说的印堂穴。

印堂穴属于督脉,督脉上接脑,下贯穿腰骶,因此,针灸刺激上丹田所处的印堂穴有助开启脑络、调理心神,是中医临床安神的首选方法,起到调节督脉的作用。

推荐养神法:冥想

日常生活中,大家不妨尝试使用冥想法“刺激”上丹田来养神。

选择一个安静、舒适的地方,盘腿而坐,不能盘腿者采用舒适的坐姿即可,让身体放松并保持端正。

闭上眼睛,感受一呼一吸的节奏。

在这个过程中,可以按照从头到脚的顺序,将注意力逐一集中在身体各部位,以便释放紧张和压力。

需要提醒的是,冥想需要坚持做才有效果,最开始时,可能很难集中注意力,但通过持续练习,会逐渐提高专注力和保持内心平静的能力,达到深度放松身体、宁心安神的作用。

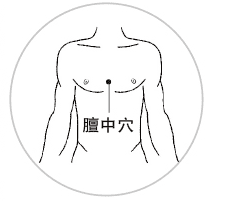

中丹田(膻中穴):调气

膻中穴就是中丹田所在之处,中丹田位于胸部,与五脏六腑息息相关,对应心、肺、肝、脾胃。

心主血、肺主气、肝主疏泄、脾主运化,因此膻中穴具有益气通络、宣通肺气、行气活血、疏肝解郁等作用。

《针灸大成》指出,膻中穴是治疗气病的特效穴,能通调全身气机,因此中丹田调气功效显著。

此外,日常多做呼吸训练“刺激”中丹田,也有助调气。

推荐调气法:腹式呼吸

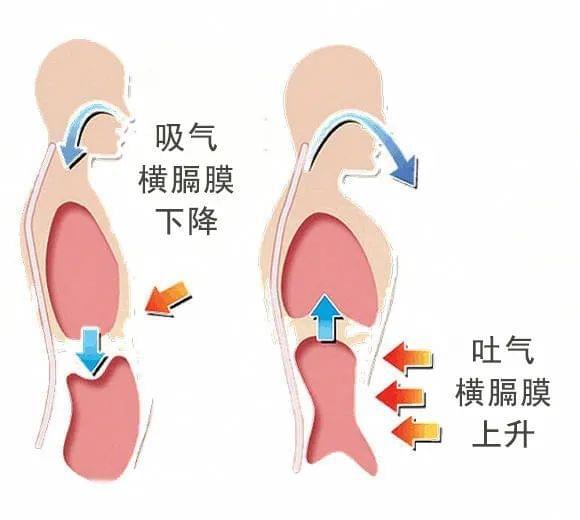

腹式呼吸通过深呼吸让气息充满胸腹部,帮助平衡和调节人体气机。

选择舒适的坐姿或卧姿,放松身体,将手轻轻放在腹部,以便感受腹部随呼吸的起伏。

深吸气,同时让腹部逐渐鼓起,尽可能地让空气填满肺部,停顿2~4秒;缓慢呼气,同时腹部逐渐回缩,尽可能使气体从肺部排净。

重复深呼吸10次。

需要注意的是,每次一呼一吸都应是平稳、舒适、有节奏的,想象全身的气由中丹田向四肢舒展。

下丹田,也就是武侠或玄幻小说中常提到的“丹田”。

有医家将下丹田定位在脐下3寸关元穴处,也有观点认为,下丹田泛指腹部区域,除了关元之外,气海(脐中下1.5寸)也是代表穴位。

在中医理论中,关元、气海同位于任脉,关元可培元固本、补宜脾肾、调节精血;气海补气益肾,是强壮补虚的要穴,因此下丹田的主要保健功效就是益肾填精。

推荐益精法:推拿揉腹

放松身体,用手掌或指尖轻柔地按压、揉动或摩擦腹部,不要用力过猛。通常情况下,要按照顺时针方向揉动或摩擦。

建议在空腹时或饭后两小时,从一侧下腹开始,逐渐向上揉至胃部,再转向另一侧下腹进行按摩,形成一个顺时针的圆圈。

重复数次,按揉过程中需重点刺激关元穴、气海穴。

也可以试试盘腿坐,放松身体、平静心绪,想象通过呼吸将周围环境中的气引导到特定部位,将注意力聚焦于身体感受和气息流动上。▲