据万事通统计,目前在新加坡的中国人,约60%选择在新加坡打拼回国养老,另外有21%尚不确定是否会长期留在新加坡。

蝉联两年亚洲“最幸福国家”的新加坡,为什么让人想要逃离?

第一批搬来新加坡的内地中产

没200万年薪撑不下去?

小L,二胎职场妈妈,新加坡生活6年。“2024年了,终于要踏出这一步了。”从2018年移居新加坡到现在,两个孩子都在这里长大,我们的工作、事业也都在这里。但是留在新加坡的性价比越来越低,抬头看不到未来。从2022年开始,房租涨价50%甚至100%。最初过来时认为10%的低税收是优势,现在看全部折进房租和高物价的日常开销里了。

新加坡万事通

,赞648

就我们四口小家庭来说,目前在新加坡的收入直接开销在房租、教育这两个大头上,再加上一家人吃饭,根本攒不下钱。食物的价格也很贵。虽然食阁相对便宜,一家人有老有小不可能每天靠吃食阁过日子。“周末一家四口去吃一顿海底捞,花了将近1300人民币,还被网友开玩笑说吃的算节俭了。”

小Q,90后职场单身女生,新加坡生活8年。“2023年,新加坡全职就业居民的月收入中位数为5197新元。中国人拿这样的收入,在这里只能勉强过日子,远远算不上中产。”每一个2020年在新加坡生活过的内地中产,都会怀念当年“赚新币,花人民币”的日子。2018年时,新加坡物价与深圳持平,再加上相对高的收入和更低的税收,新加坡成为内地中产们一个极具性价比的选择。“以前那可真实便宜啊,最近6年通胀40%,很多人遭遇断崖式消费降级。”

小Q,90后职场单身女生,新加坡生活8年。“2023年,新加坡全职就业居民的月收入中位数为5197新元。中国人拿这样的收入,在这里只能勉强过日子,远远算不上中产。”每一个2020年在新加坡生活过的内地中产,都会怀念当年“赚新币,花人民币”的日子。2018年时,新加坡物价与深圳持平,再加上相对高的收入和更低的税收,新加坡成为内地中产们一个极具性价比的选择。“以前那可真实便宜啊,最近6年通胀40%,很多人遭遇断崖式消费降级。”新加坡万事通

,赞151

由奢入俭难的阵痛体现在方方面面:

一肉两菜2.5到3.5,麦当劳甜筒1块到1.3,苹果派1到1.6,

鸡饭2到3.3,幼面3.5到4.5,

西瓜以前3块一个,现在最便宜6块,

2022年的消费税只有7%,现在9%,以前800新元能住主人房,现在1100只能住十几平的普通房…“2022到2023年,生活成本涨了50%!”

“没200万年薪撑不下去”或许有些夸张,但新加坡在过去11年里,已经第9次位居生活成本最贵城市排行榜第一。英国杂志《经济学人》的调查部门EIU发布了2023年全球生活成本调查(Worldwide Cost of Living Survey),新加坡排在第1位,连续两年位居世界第一。力压美国纽约,与瑞士苏黎世并列第一。

“没200万年薪撑不下去”或许有些夸张,但新加坡在过去11年里,已经第9次位居生活成本最贵城市排行榜第一。英国杂志《经济学人》的调查部门EIU发布了2023年全球生活成本调查(Worldwide Cost of Living Survey),新加坡排在第1位,连续两年位居世界第一。力压美国纽约,与瑞士苏黎世并列第一。

新加坡虽然是个国家,

但太小了,总觉得少点什么

我朋友第一次来玩,发现根本不用规划旅游路线,走走一抬头,就到了一个网红打卡点。坐公交去圣淘沙,还没来得及睡着就到了。2天逛完了90%的景点。地方小是硬伤,面积不到两个海淀区。没有地大物博的那种广阔和丰饶感、少了我最喜欢的人间烟火气。晚上在家无聊出来走走散散心,从家出发走了半小时,四周还是一模一样的景色,越走越无聊。根本不像中国十点出门随便找夜宵。新加坡是一个“不适合citywalk”的城市。

常年恒温,感受不到时间的流逝。想念小时候在家乡有四季的日子,同样的路不一样的季节风景也不一样,天冷了期待转暖,天热了期待转凉,不同季节还有不同的当季食材。

常年恒温,感受不到时间的流逝。想念小时候在家乡有四季的日子,同样的路不一样的季节风景也不一样,天冷了期待转暖,天热了期待转凉,不同季节还有不同的当季食材。 这里全年短袖短裤,没有穿搭没有时尚,优衣库几乎解决我所有换装需求。衣柜里只有洗到发白发皱的T恤,洗洗换换1年又1年。

这里全年短袖短裤,没有穿搭没有时尚,优衣库几乎解决我所有换装需求。衣柜里只有洗到发白发皱的T恤,洗洗换换1年又1年。 我不是爱主动社交大E人,偶尔找关系很好的朋友聚,适当缓和状态,但大家都有各自的生活,很难太多打扰。植物园白天太热太晒不想去,环球公园的面积比不上北京或大版的,好像最主要的娱乐方式就是看演唱会。近期唯一的期待就是下半年周董的新加坡演唱会了——连开3场!周杰伦2024新加坡演唱会官宣,最强抢票攻略快码住~

我不是爱主动社交大E人,偶尔找关系很好的朋友聚,适当缓和状态,但大家都有各自的生活,很难太多打扰。植物园白天太热太晒不想去,环球公园的面积比不上北京或大版的,好像最主要的娱乐方式就是看演唱会。近期唯一的期待就是下半年周董的新加坡演唱会了——连开3场!周杰伦2024新加坡演唱会官宣,最强抢票攻略快码住~ 感觉自己像是活在游戏世界里的NPC,现实版“模拟人生”。新加坡一定是ISTJ,精致、高效、边界感十足甚至可以说是寡淡。每周日下午三点必下雨,90%。

感觉自己像是活在游戏世界里的NPC,现实版“模拟人生”。新加坡一定是ISTJ,精致、高效、边界感十足甚至可以说是寡淡。每周日下午三点必下雨,90%。人们交往时永远礼貌,

马路上的车开得规矩,

草丛的高度、树冠的形状近乎一致,

身边的环境好像是copy paste一样整整齐齐,

天气、食物,日出日落时间,都给你设定好了。有些城市有着野草一般的野蛮生长力,他们杂乱但是真实。新加坡很实感地把城市的个个角落按照切实的需求放置、填充好,再补上些绿色。该有的都有,但总觉得少点什么。有点像“楚门的世界”。

换个思路想想,无聊或许也是因为这里WORK LIFE BALANCE,有更多自由时间。这里几乎没有996,每天6、7点下班,一周工作5天。大部分企业有16~21天年假,14天病假,还有住院假。整体不像国内那么卷。

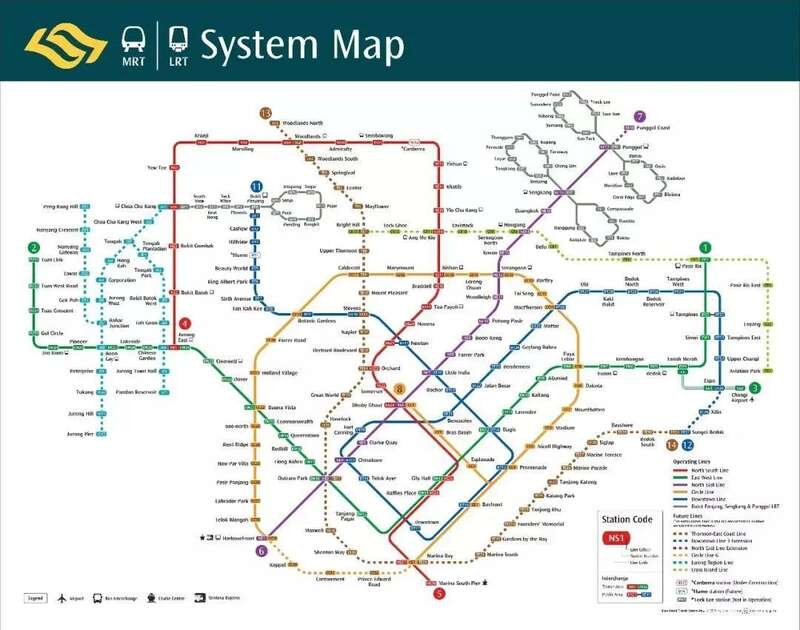

换个思路想想,无聊或许也是因为这里WORK LIFE BALANCE,有更多自由时间。这里几乎没有996,每天6、7点下班,一周工作5天。大部分企业有16~21天年假,14天病假,还有住院假。整体不像国内那么卷。 新加坡的袖珍也有好处。我每天通勤时间28分钟。周末时,45分钟内可以到海边、中心商圈、甚至去机场加上出入境海关,住宅附近十分钟内都有公园或跑道。一张公共交通图,不用密密麻麻,可以触达整个小岛。

新加坡的袖珍也有好处。我每天通勤时间28分钟。周末时,45分钟内可以到海边、中心商圈、甚至去机场加上出入境海关,住宅附近十分钟内都有公园或跑道。一张公共交通图,不用密密麻麻,可以触达整个小岛。

申请PR第38个月,

终于等到了传说中的四条线

我来新加坡第2年提交PR申请,第一次被拒。其实我算是幸运儿,现在PR申请越来越难。去年3.4万个PR名额,15万组家庭申请。按照30万人算,通过率也只有不到10%。新加坡就这么大地方,固定的人口承载和服务能力,择优发放是必然。也如李显龙总理在党大会所说:“绝不放松标准,防止新加坡体系被玷污”。

经常听到身边有些还没上岸的朋友吐槽,新加坡申请永久居民签证(PR)的标准黑盒,所有公司雇佣员工必须以本地人为先,EP的门槛越来越高,换工作、医疗报销等政策对外来者确实不友好。小孩子上学,外国人在这里化的费用是本地孩子的至少4倍。拿到身份之后买房便宜60%,新加坡房产使用年限是99年或永久地契。没有身份,只能继续租房,攒不下钱。一直在这个无限循环里,看不到出路。

经常听到身边有些还没上岸的朋友吐槽,新加坡申请永久居民签证(PR)的标准黑盒,所有公司雇佣员工必须以本地人为先,EP的门槛越来越高,换工作、医疗报销等政策对外来者确实不友好。小孩子上学,外国人在这里化的费用是本地孩子的至少4倍。拿到身份之后买房便宜60%,新加坡房产使用年限是99年或永久地契。没有身份,只能继续租房,攒不下钱。一直在这个无限循环里,看不到出路。

这个城市万家灯火,

但却没有一盏灯为我而亮

我在美国三年,在无人知晓的中部农村生活过,在东北部生活过,说实话都没觉得很孤单。也许是因为总有一群兴趣相投的朋友,也许是因为学生时代的生活就是这么快乐和短暂。来新加坡的第八个年头,夜晚我会辗转反侧睡不着,新加坡的烟火气让我好想家……

在北美,会让人觉得孤独是常态。可在新加坡,你看着food court里聚餐的家庭,他们说着和你一样的语言,吃着一样的食物。他们松弛地享受着家庭时光,而你只有一个人。其实我还是很感恩,这十年间自己还是挺幸运的,无论学习、工作、还是生活。年轻的时候想着离家越远越好,现在每次从家里回新加坡都要自我调节很久。30岁的人了,每次离家都会爆哭。舍不得放弃又留不下的割裂感,不知道如何选择才是对的。或许这个问题,原本就没有标准答案!

在北美,会让人觉得孤独是常态。可在新加坡,你看着food court里聚餐的家庭,他们说着和你一样的语言,吃着一样的食物。他们松弛地享受着家庭时光,而你只有一个人。其实我还是很感恩,这十年间自己还是挺幸运的,无论学习、工作、还是生活。年轻的时候想着离家越远越好,现在每次从家里回新加坡都要自我调节很久。30岁的人了,每次离家都会爆哭。舍不得放弃又留不下的割裂感,不知道如何选择才是对的。或许这个问题,原本就没有标准答案!

如果是你,

会选择留下还是回国?

应理性分析自身不同阶段的不同需求,听从自己的内心感受做判断。没有完美无缺的国家,适合自己的才是最好的。作为一个独特而充满机遇的城市国家,新加坡吸引了来自世界各地的移民,中国是其最大的移民来源国之一。据新加坡国家人口及人才署(9月29日)发布的《2023年人口简报》显示,在过去一年,有23,082人获得新加坡公民身份,仅5.5%是从海外出生的新加坡公民,其他新公民都来自新加坡的PR池。看来,“数亿人排队来新加坡”仍在上演。

正如李显龙在卸任总理前所说:“如果我们没有办法吸引人才、移民或外劳,新加坡人口会收缩,社会和经济将停滞不前。”

外国人来新加坡,须入乡随俗,了解社会风气和文化习俗;本地人则要把外国人当成朋友或伙伴,容忍彼此的差异,帮助他们融入新加坡。“要取得平衡很难做到,政府只能根据每年的情况,斟酌每年可以引进多少人,摸着石头过河。”李显龙说。

以万事通对新加坡的了解,普通人想成为新加坡PR,进而成为公民,更容易的方式还是“教育移民”。接受本地教育越早、越长,越容易拿到新加坡PR或公民身份。在新加坡读书的留学生,满足以下条件就能申请PR了。

1、在申请时,申请人必须已经在新加坡居住两年或以上;

2、已经通过至少一项国家考试,比如PSLE,剑桥 ‘N’/’O’/’A’ 水准,或者是进入IP 计划,Integrated Programme,允许中学表现优异的学生跳过O-Level 考试,直接进入JC(2年预科)学习O-level课程的计划。

一转眼,都来新加坡这么多年了。我还记得当初一个人来新加坡时的懵懂样子,当年那个初生牛犊不怕虎,立志要成为家人骄傲的自己,如今看起来那么模糊而又清晰。在新加坡10年,该经历的也都经历过了,身边的人也走走停停,有人走,也有人留,如今这个抉择落在了我的身上,竟那么让人不知所措。

或许,我可能还是想留在新加坡,但最终却不得不离开吧!谁又知道呢~针对此事,通心粉们有什么看法呢?你会选择留下还是离开呢?欢迎大家在评论区分享你的想法。