人均银行卡将近7张

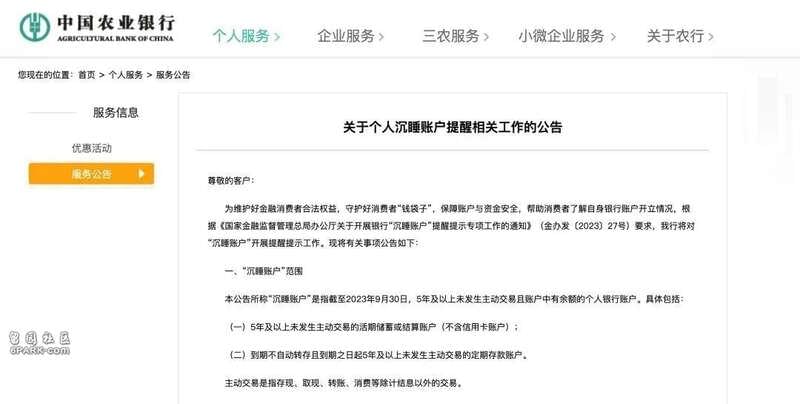

本次纳入提醒提示范围的“沉睡账户”是指:截至2023年9月30日,5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户。

具体包括两类:一是5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户);二是到期不自动转存且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户。主动交易是指存现、取现、转账、消费等除计结息、账户管理费以外的交易。

2023年10月,国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作,自2023年10月起持续1年。在此期间,包括工行、农行在内的各银行机构纷纷表示将对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。

造成“沉睡账户”的原因有多个,但其中最重要的原因则是我国银行账户数量持续增长,导致“沉睡账户”水涨船高。根据人民银行披露的2023年支付体系运行总体情况,截至2023年末,全国共开立银行卡97.87亿张,同比增长3.26%。其中,借记卡90.20亿张,同比增长3.92%;信用卡和借贷合一卡7.67亿张,同比下降3.89%。人均持有银行卡6.93张,其中,人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张。

对于清理“沉睡账户”的意义何在,博通咨询金融行业首席分析师王蓬博在接受21世纪经济报道记者采访时表示,一是防范电信网络新型违法犯罪。根据公安部此前的通报,由于银行账户服务是所有金融服务的基础,不法分子便盯上了这一领域,采用租借、买卖等手段获取大量银行账户,从事跨境赌博、洗钱、电信诈骗等非法行。二是便于银行管理,降低运营成本。减少“沉睡账户”,银行可以更好地管理银行卡资源和节约成本,避免闲置资金资源的浪费,通过注销睡眠状态的银行卡,也可以提高银行运营效率。

招联首席研究员董希淼也表示,清理“沉睡账户”有三个方面的意义:一是帮助金融消费者唤醒闲置资金,提高资金利用效率,维护消费者合法权益;二是减少银行账户、系统资源的无效占用,提高资源利用效率,更好地为消费者提供更有效的服务;三是加强银行账户管理,降低“沉睡账户”潜在风险。

对于清理工作,工行、农行还特别提示称,账户提醒提示期间,银行不会以任何理由要求消费者进行非柜面转账等涉及账户资金的操作,也不会发送“激活账户”“唤醒沉睡账户”等网络链接,请注意防范电信网络诈骗犯罪活动,不要轻信并点击陌生链接。

唤醒工作取得一定进展

“其实近几年,每年都有清理‘沉睡账户’的行动,基本算是常规动作了”王蓬博表示。其实除了工商银行和农业银行之外,多家银行也给出类似公告。

如今年开年不久,安徽省“沉睡账户”提醒提示专项工作全面启动。国家金融监督管理总局安徽监管局指出,开展“沉睡账户”提醒提示专项工作有助于唤醒金融消费者“沉睡财富”,帮助金融消费者理清财富、维护权益,激活沉淀资金、提振消费信心。

浦发银行天津分行近期也表示,会根据不同客群需求和账户特点,做好电话外呼提醒,针对70岁及以上老年客户,通过上门服务、村镇对接等途径,点对点核实、告知客户其账户情况,以特色化金融服务有效打通服务的“最后一公里”。

经过一段时间的努力,叫醒“沉睡账户”也取得了一定的效果。据统计,截至2024年3月末,青岛银行济南分行共触达“沉睡账户”24715户,涉及金额983.78万元,其中,唤醒333户,唤醒金额达63.76万元。

睢宁农商银行表示,截至4月25日,已唤醒“沉睡账户”544户,盘活“沉睡资金”213万元。这些资金的重新启用,不仅为客户带来了实实在在的利益,也体现了该行作为“百姓银行”的担当和责任。

对于“沉睡账户”的查询,消费者可以主动关注各银行官网和公众号推送的有关消息,了解自己的账户状况。对于“沉睡账户”的进一步处理,不少银行也已发布相关公告。从多家银行公告来看,对不再使用的银行账户,消费者可进行注销;若消费者希望继续使用“沉睡账户”,可在规定日期之前完成一笔动账交易,也可携带有效身份证件到银行营业网点办理“沉睡账户”的查询、使用等。

王蓬博表示,一方面银行要及时发布通知提醒,尽到告知的义务。储户则需要检查自身账户是否有实际需要,及时清理。另一方面,储户做到对银行账户的保护,不要随意为了蝇头小利将自己的银行卡账户卖给灰黑跑分集团,银行应该在健全自身风控技术和能力的基础上,加强警银合作。