近一个月来,亲巴勒斯坦的抗议潮席卷美国大学校园,数十所知名大学爆发大规模抗议活动,以表达对拜登政府在外交上偏袒以色列的不满。这其中,哥伦比亚大学(下称“哥大”)成为风暴眼。纽约警察两度进驻该校逮捕抗议者,哥大校长米努什·沙菲克的应对举措也在校内引发极大争议。

《凤凰周刊》为此特邀哥伦比亚大学新闻学院硕士研究生怡筱分享了她在这段时间内的见闻。作为学生记者的她越进行采访,越发现在情绪强烈的语境中,对个体扁平化、符号化的认识所带来的危险。她说,这篇文章无意分析任何历史遗留的复杂叙事,也无意偏向任何被网络强化的政治立场。如何看见具体的人,成为她试图体现的重点。

当地时间5月10日,哥大校园终于重新开放。此刻距离4月30日晚纽约警察进入校园清场,已经过去整整十天。

当地时间5月10日,哥大校园终于重新开放。此刻距离4月30日晚纽约警察进入校园清场,已经过去整整十天。这些天,巴特勒图书馆东边靠近新闻学院普利策大楼的草坪空空荡荡,学校为毕业典礼准备的板材在旁边摞成几堆。草坪入口处被三个铁围栏挡住。

◆5月2日,空空荡荡的哥大南草坪。

◆5月2日,空空荡荡的哥大南草坪。原本学校三个大门只有一个开放,但只有住在校内的学生与做必要工作的教职工才能进入。为了帮助我们这些学生记者,我所在的新闻学院的老师们几乎每天都会给校方发送一份报道抗议事件的学生记者名单,确保我们能够顺利进校。

自4月17日起的两周内,亲巴勒斯坦的学生在此搭建起“加沙团结营地”,草坪上曾摆满一百多顶帐篷。这场示威活动,伴随抗议学生4月30日凌晨占领汉密尔顿大楼以及17小时后纽约警察实施逮捕行动而告一段落。

回顾这段日子,我采访了许多人,跟进了许多事,也听到了许多不同的声音。对我而言,如何在涉及巴以冲突上保持客观、公平的叙事无疑是项挑战。孰对孰错,每个人或明说或隐喻,心里都有一杆秤——当那杆秤受到威胁,激烈甚至愤怒的言语会不自觉发出,继而引起攻击和反抗;当那杆秤得到认同,一种人类与生俱来的群体力量会冲破现实束缚,为着自己所相信的正义而战,甚至达到一种近乎革命的程度。这中间,人性的恶与美,伴随几百年的创伤与冲突,得到了强化、放大甚至利用。

抗议学生要的是什么?

我所经历的抗议时间线是从4月18日(周四)下午警察逮捕第一批抗议者开始的。当时我们正在上课,忽然收到来自校长沙菲克的邮件,她写道:“今天,我不得不做出一个我希望永远不会做出的决定。”

前一天,这位去年10月上任的女校长被传唤至美国国会,就如何应对反犹主义接受国会议员问询。沙菲克在明确表示会打击反犹主义言论,还透露出学校对部分学生和教职员工的处理。她因这一做法被部分哥大学生和教职员工抨击为告密者。

这封邮件宣称,一群支持巴勒斯坦、反对以色列军事行动的学生群体对学校安全构成了威胁。当时我不明白,为什么一群抗议的学生会被一种如此强烈的语言所定义和描述。

课间休息时,我和同学们一起冲下楼,此刻有上百名学生围着巴特勒图书馆前的草坪进行行走抗议。他们喊着去年10月以来在这座校园里时常能听到的口号,脸上写满了愤怒。我的美国同学笃定地看着我说:“这是反越战以来的第一次。历史正在发生。”

1968年,也是4月,哥大学生为抗议美国政府支持越战,要求哥大停止与一个为战争提供武器研究的公司合作,占领包括汉密尔顿大楼在内的五座建筑长达一周。最终警察逮捕700余名学生,这次并不温和的行动导致十几名学生和警察受伤。1980年,哥大学生要求学校从实行种族隔离的南非政府撤资。

此前一天,哥伦比亚大学生团体“哥大种族隔离撤资联盟”(CUAD)的成员开始在校园草坪上支起多顶绿色帐篷,建立了“加沙团结营地”。

◆4月22日,“加沙团结营地”中的标语。

◆4月22日,“加沙团结营地”中的标语。这个成立不到一年的学生联盟由116个学生组织组成,跨越9所学院,上千学生参与。其中包括“学生支持巴勒斯坦正义”(SJP)和“犹太和平之声”(JVP)这两个支持巴勒斯坦解放运动的组织。根据哥大官网,去年11月,这两个组织因发起未经授权的游行及威胁校园安全而被学校关停,直到秋季学期结束。

抗议学生团体的核心诉求包括三点: 切断与以色列相关企业的财务联系、大学财务透明化以及特赦因参与抗议活动而受到处分的师生。

以上诉求受到一场从2005年开始的和平政治运动的影响。它的全称为“抵制、撤资、制裁”运动(下称“BDS运动”),其目的是向以色列施压,促使以色列遵守国际法,呼吁以政府停止占领巴勒斯坦国的领土,尊重阿拉伯裔以色列人的平等权益,并尊重居于海外的巴勒斯坦难民的回归权。

但在以色列眼中,BDS运动被视为“旨在剥夺以色列合法性的一种策略”。反对者认为该运动会阻碍双方对话,因为后者对话的前提是要先承认以色列是殖民国家、是在进行种族隔离。以方认为,这样的语言是在将自己妖魔化。以色列战略事务部称它为反犹运动,并积极向欧美议员游说立法反制。

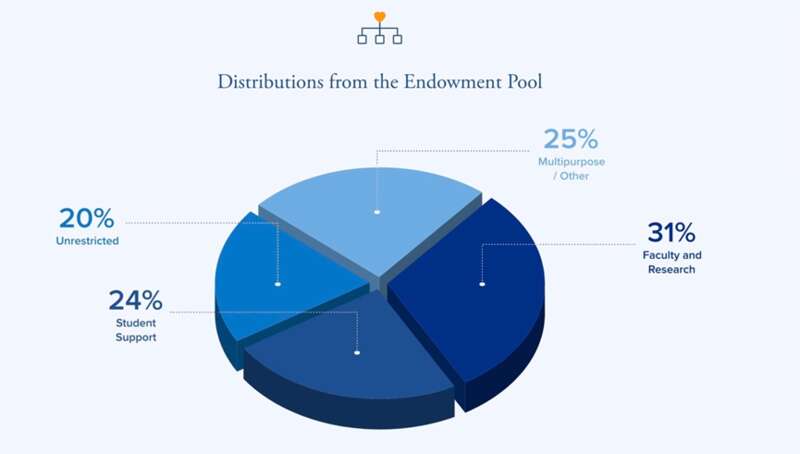

如许多美国私立大学一样,除了每年从学费等方面获得的收入(revenue),哥大有一部分长期收入源于捐赠基金(endowment)。2023财年,哥大的收入为62亿美元,其中学费占比24%;而捐赠基金高达136.4亿美元,位列全美大学第13名。哥大的财务报告表明,该校年度预算中,有12%是通过捐赠基金支持的。这部分资金的55%用于对学生及教职工研究的支持,剩余45%显示为其他用途。

一般来说,大学会委托专门的管理者将捐赠基金配置在股票、房地产和私募股权投资(包括风险投资)等资产类别上,然后获得相应收益。这种投资方式成为美国诸多大学发展的重要财政来源。

◆哥大捐赠基金分配一览。来源:哥大捐赠基金管理与表现报告

◆哥大捐赠基金分配一览。来源:哥大捐赠基金管理与表现报告而这些挺巴学生的诉求是希望学校财务进一步透明公开,并停止向从加沙战争中获利的以色列公司和武器制造商等其他企业提供大学的捐赠基金。沙菲克早前表明,哥大不会从以色列撤资,但会投资加沙的卫生和教育事业。这被抗议学生视为不可接受的做法。

在我采访的十多位抗议学生中,无论他们是否与巴勒斯坦有骨肉联结,都与反殖民主义、帝国主义、大国压迫等理念共情。我不清楚是否所有人都理解撤资的经济意义,或是运动的历史渊源,但每个人无一不提到这场战争对于加沙平民的摧残。

截至5月9日,以色列对加沙的袭击已造成超过3.4万人死亡、其中41%为儿童,另有7.8万人受伤。而哈马斯去年10月7日袭击造成以色列死亡人数为1139人,7252被劫持人质中仍有128人被扣押。

对抗议学生来说,每日晨会更新的这些伤亡数字虽已稔熟于心,仍是触目惊心。单单这一点,就使他们可以不顾纪律处分甚至警察逮捕的风险而扎营抗议。

成百上千的抗议者中,也许会有所谓思想极端者,但能与我分享个人经历与真诚诉求的人,并非随波逐流。

他们告诉我,媒体太过关注反犹主义,却没看到其批判的对象不是人,而是一个国家。他们说,从去年10月甚至更早以来,反犹主义就成为一些人抵制为加沙战争发声的武器,他们无法接受校方对抗议学生的处分处理。他们说这一次扎营并非一时兴起,而是因为自己的声音长期受压,仅剩下这一选择,为的是得到校方行政层的关注。

这一次,他们不仅得到哥大高层的关注,更在扎营次日引发了一场全美国高校的“挺巴”运动。

但对许多犹太学生来说,当他们看见以色列国旗被划上红色叉号,听到诸如“以色列是恐怖国家”“我们不要犹太复国主义者”等热血沸腾的口号,他们感到自己存在的危机。

许多犹太学生离开了校园。我能采访到的犹太学生中,几乎每个人都表达有受到一种心理与情感上的冲击。此外,犹太学生内部也有不同想法——有人觉得这场运动因其激烈诉求中提到了反对以色列存在的合理性,从而构成了反犹主义威胁;另一些人则认为反犹主义已经被政客当作说辞,不仅勾起自己民族的伤痛记忆,更是扭曲了本来并没有大量存在的事实,从而赢得对政客来说有利的叙事。

具体的口号与抽象的主义

“自由,自由,巴勒斯坦!”

“公开,撤资,我们不休息也不停止!”

“从河流,到大海,巴勒斯坦会自由!”

“我们不要犹太复国主义者在这里!”

“只有一个解决方法,Intifada(阿拉伯人起义)革命方法!”

4月30日,抗议学生们头戴象征巴勒斯坦的黑白头巾,手拉着手,围在被占领的汉密尔顿大楼外。当警察再度进入校园后,他们一次又一次重复着这些口号。

其中一些口号被校方认为具有明显的反犹主义倾向,比如“从河流到大海,巴勒斯坦会自由”这句话中的河流指的是约旦河,大海指的是地中海,但两方的解释却截然不同。

4月17日的听证会上,校长沙菲克在接受国会质询时,被质问是否认为这个口号反犹。“在我看来是,有些人则觉得不是。”她如此回答。美联社认为,这样的回答“回避了一些陷阱式问题”。

去年11月,国会唯一的巴勒斯坦裔女议员特莱布(Rashida Tlaib)因在社交媒体使用这一口号而被谴责。谴责的议员们认为,这个口号在影射对以色列的清除。特莱布回应说:“如果将批评以色列政府视为反犹主义,将开启危险先例——这将压制为人权发出的不同声音。”而在4月17日,众议院以377票支持、44票反对的结果将该口号定义为反犹主义口号。

从小在自由派犹太社群长大的Jeremy Faust认为,“从河流到大海”这句话对他而言还好。“但其他如Intifada会让人觉得被攻击,或被勾起一段不美好的历史记忆。”

Intifada源于阿拉伯语,意思接近“甩开”、“扔掉”某事或某人。该词用在巴以斗争的语境里,意思成了巴勒斯坦人有组织地对以色列军方发动起义,它既是民间斗争,同时也有政治引导。

另一名犹太学生Melissa Saidak则说,几乎所有口号——无论是要求犹太复国主义者离开,还是从河流到大海——都让她感到十分不适。身为犹太复国主义者的她,在这次抗议运动中感到自己在同辈中是极少数的异类。

支持巴勒斯坦的学生也有同样被边缘化的感受,但与大多数犹太学生不同,他们感到被媒体与社会曲解。

“我的很多朋友都被保守派称为亲哈马斯的恐怖主义者,我完全无法理解。”在哥大念大四的巴勒斯坦学生Noor如此表示。因为担心被曝光给自己带来不利影响,她不愿透露自己的姓氏。在她看来,主流媒体关注的是这群学生是否反犹,却忽略了后者的真正目的。“我们只是一群学生。我们通过艺术的方式,试图让人们关心成千上万被杀害的加沙人民,但我们的大学却在纵容(凶手)。”

Noor提到的艺术,指的是营地自发组织的创作活动。学生们会在油布上进行集体创作,有时是标语,有时是插画,都围绕一个主题:纪念遇难的加沙平民。

现场有时也有自发的乐队表演。傍晚时分,几个人围坐一起,弹吉他、吹长笛,唱起各种歌谣。其中一首原创是这样唱的: “巴勒斯坦在看,我们不会摇动,就像在河流边种下的一棵树,我们不会,我们不会摇动………”

这首歌曲已然成为营地主题曲,4月30日晚警察逮捕学生时,一群抗议女生就手拉着手唱着这首歌。

按照理想说法,抗议活动中的口号和话术应该是值得推敲的,参与者也最好能是对历史有着正确评判的正义战士。但在现实世界,没有完美的教义,也没有无暇的人。

尤当在美国政治极化的大环境中,人之软弱时常被标签化成为彼此攻击的把柄,如果加上自认为道德正确的宗教或价值信念,无论哪一方的人,都会从具体变成模糊的统一体……这样的困境使我屡次不知何解。直到我试图走近这群被媒体、被公众、被全美国甚至全世界所定义的学生群体,在一个个具体的人身上,我看见了矛盾,看见了热情,也看见了历史。

“挺巴”学生:营地才让我感到安全

◆4月29日,从哥大新闻学院俯拍营地全景。

◆4月29日,从哥大新闻学院俯拍营地全景。Noor是在香港长大的巴勒斯坦人。她的母亲来自纽约,父亲来自巴勒斯坦。我见到她的那天是4月27日,营地已经建立一周,小有规模。她盘腿坐在草坪上,和我讲述她的故事。

她在香港生活了15年,从没觉得和巴勒斯坦身份有深刻联结,因为当地人都视她为外国人。但是当回到美国康涅狄格州一所寄宿学校上高中时,她开始体会到巴勒斯坦人的身份认同。“有一次暑期营会,我在自我介绍时说我是巴勒斯坦人,有一个女孩立刻说,你指的是以色列吗?”她回忆说,“我不得不开始为自己的存在而辩护。”

以色列1948年建国后,Noor祖父母家所在的土地被划到以色列,于是他们移民到黎巴嫩。1975年黎巴嫩内战开始,他们带着Noor的父亲逃到纽约。Noor觉得,在美国,没人愿意听巴勒斯坦人的故事。

采访当天,她表示担心自己在毕业前被停学。4月18日纽约警察第一次逮捕108位学生后,4月23日,哥大本科校园之一的巴纳德学院,53名学生被处以临时停学处分,他们的ID卡立刻失效,宿舍、餐厅、教室都无法进入。巴纳德学院表示,这是为了维护一个“没有骚扰,没有歧视”的安全环境。

让她沮丧的是,外界的关注点一直在于抗议学生是否具有反犹倾向,是否对他人安全构成威胁。“讽刺的是,学校把我们当成行为极端的一方,但事实是,学校在把自己的学生赶出宿舍。”Noor无奈表示,“我们的营地才是让我感到安全的地方。”

对于媒体的报道,她也感到不满。“直到常青藤大学学生被警察逮捕时,人们才开始关心这个事情。而此刻,成千上万的加沙人正在死去,难道镜头不应该对着他们吗?”

◆4月28日,“挺巴”抗议学生正在制作标语。

◆4月28日,“挺巴”抗议学生正在制作标语。营地因为建立在草坪上,四周的灌木丛成了天然屏障。学生们在灌木丛中插满了巴勒斯坦小国旗,旁边配有灯串。草坪靠近学校中央的外围挂着一块大方布,上面写着“欢迎来到巴勒斯坦人民大学”,靠近图书馆的入口处也挂有“与巴勒斯坦人站在一起”的标语。

营地两侧立着一百多顶帐篷,中央是活动空地,桌子上的白板写有每天的日程表。食物区则供应每日三餐、零食和饮料。角落里的一个帐篷上贴有“人民图书馆”的标签。

◆营地的食物区一角。

◆营地的食物区一角。对于初次进营的人,学生们会建议先阅读旁边摆放的社群规则,第一条是“人人平等”,还有一条写着“请不要乱丢垃圾”。

营地成立几天后,一个略显阴冷的周末晚上,我作为学生记者在拍摄记录,误打误撞进入一个阅读小组。约十五个学生在草坪上围坐一圈,阅读着图书馆分发的小册子。他们也给了我一份。其间下起小雨,旁边的一个女生将她的伞撑到我的上方。学生们在雨中继续讨论书中所讲的抗议策略。

事后,一位阅读小组的组织者告诉我,她的家人分别来自波多黎各和智利,父辈曾因为美国在两国历史中的介入而深受影响。她将其形容为“美国暴力的帝国主义”。和许多抗议学生一样,她相信有关巴勒斯坦的议题是所有被压迫民族的共同议题。她在哥大社工系读硕士,去年10月初就参与过呼吁解放巴勒斯坦的抗议游行。“我们的诉求根本得不到学校的回应。我们用尽了所有方法,这(扎营)是不得已的最后一步。”她说。

从抗议开始那天,学校将每天的下午2-4时定为媒体时间。这段时间,各大媒体的记者会拿着相机在营地内外穿梭。学生们因此成立了应对小组,只有受训过的群体才会接受采访。一些重要时刻,他们还会自发举行媒体发布会。

之后的集会中,我时常听到“帝国主义”“反压迫”“解放殖民地”等词汇,因此集结的学生们来自不同国家、不同种族,并不是只有巴勒斯坦裔或穆斯林。唐伯彦就是其中一位。

唐伯彦是出生在旧金山的华裔美国人,也是CUAD中的一员。我初次遇见他是在4月24日的全校大游行中。他当时在游行的队伍之外,时常跑到最前方,指挥队伍前行的方向。

◆4月24日,唐伯彦(左一)走在全校大游行的队伍中。

◆4月24日,唐伯彦(左一)走在全校大游行的队伍中。再次遇见他是在学生占领汉密尔顿大楼的时候。他依然脚步匆忙,在抗议学生的外围,有不同的学生小组相继来找他开会。当晚采访他时,他时不时和往来的学生打招呼。我问他是否为CUAD的组织者之一,他说该组织并不分等级。“如果非要有一个称谓,我只是学生中试图提供帮助的一员。”

唐伯彦的父母来自江苏,他形容自己属于“典型的华裔二代”——父母都很低调,也希望他不要太出头。高中时,他就组织过加州的青年气候罢工运动。2015年沙特武装干涉也门时,他在网上看到由美国出资建造的炸弹被丢向也门的一辆校车,导致几十位儿童死亡,他说就像今日加沙希法医院或纳赛尔医疗中心遭遇的情景。

“这就像是帝国的面具在人类面前被揭下,所见之处只有它的丑陋与怪诞。”唐伯彦说。

这次的扎营抗议是他经历过最大的也是最成功的一次。采访结束后,他拿起手机,询问朋友是否可以让他借宿一晚。“你们有没有空气床垫?”打完电话,他划动着手机上的消息,忽然抬头对我说,“你看,这都是我妈发的。我有几天没回她消息,得给她回个电话了。”

不久后,警察进入校园。我不知道他是否被捕。5月1日凌晨一点半,他回复说自己很安全,他的朋友也被警方释放了。

犹太学生中的不同观点

第一次见到Ray的时候,她在营地的一个帐篷前,跪在草地上俯身画画。

“你的画很好看。是巴勒斯坦小孩吗?”“谢谢你。是的。”说着,她拿起手机,比照着网络上的图片继续创作。Ray是巴纳德学院学习艺术的大四学生。作为一名犹太人,她说她希望别人知道,也有犹太人在支持加沙被杀害的平民,在为巴勒斯坦发声。

◆4月29日,Ray在营地帐篷外展示的画作。

◆4月29日,Ray在营地帐篷外展示的画作。但像Ray这样的犹太学生并不多。加沙团结营地活动启动后,挺以学生在哥大日晷旁校园主道的草坪内插上了以色列国旗,旁边还用国旗围成一个大卫之星。被哈马斯绑架的以色列人质照片被贴在距离营地不远处的一面墙上,上面挂有以色列与美国国旗。

◆4月25日,营地对面的墙上挂着以色列国旗,旁边贴有人质照片。

◆4月25日,营地对面的墙上挂着以色列国旗,旁边贴有人质照片。4月29日,当学校和抗议学生谈判崩盘,支持巴勒斯坦的学生开始绕着全校行走抗议。此时,几名支持以色列的学生站在台阶上,来自巴纳德学院的Tova Segal就是其中之一。

对她来说,其中一些口号堪称威胁。“90%的犹太人是犹太复国主义者。这样的口号对我来说相当于是在呼吁,不要让任何犹太人出现在学校。”Tova说。

犹太复国主义(Zionism)是19世纪晚期掀起的一场犹太民族复兴运动,旨在号召散居于世界各地的犹太人返回古代故乡重建犹太国家。根据皮尤研究中心的数据,61%的犹太人认为以色列是上帝赐给他们的土地,12%的犹太人认为不是。

除了以色列本土,纽约是犹太人聚居最为密集的城市。在哥大,约13.6%的本科生是犹太人。哥大为此设有专门的犹太学生活动中心。

Tova从小在纽约布鲁克林的犹太社区长大。“犹太教是我的文化,我的信仰,我的一切。而以色列对我们来说非常重要。”她如此形容。

◆4月28日晚,洛氏图书馆前的草坪上插满以色列国旗。

◆4月28日晚,洛氏图书馆前的草坪上插满以色列国旗。“有时我会感到一种愤怒,一种由心而发的情绪。就像是我需要离开这里。时间久了,我就麻木了。”Tova说,她不知道为何这么多学生与教授在接受一方看似绝对正确的叙事,而学校校长在邮件中屡次强调警惕反犹主义,却并没有让她觉得被这所校园接纳。

抗议学生们会说,他们反对的是犹太复国主义者。一次晚间集会中,讲话的学生两次停下来,提醒大家不要录音,他提到会议安全问题,表示担心学生中间有犹太复国主义者。

社工系的犹太学生Melissa认为,这个词在这次运动中失去了它本身的含义,因为好像所有犹太复国主义者都被贴上了坏人的标签。“任何觉得以色列有权存在的人,都被划分在不予对话的框架内。”她直言。

正如营地门口的社群规则里写着,不要与对立方对话。她认为这对犹太人,尤其是来自以色列的犹太人来说极不公平。“他们的期待是,让来自以色列的学生放弃对自己国家的忠诚。”

这场抗议,不仅停留在支持停火、批判以色列军事行动的层面,也夹杂着历史遗留的宗教、地域、民族冲突等问题。Melissa说,她曾试图去营地和学生们对话,但因为她戴着狗牌(以表达对以色列人质的支持),学生们对她以沉默回应。有一次,她戴着狗牌走在校外,还被一个抗议者称作恐怖分子。

Melissa说,自己同样关心加沙的情况,可这样的抗议已经走向极端化,并不能真正帮助危机中的加沙。她认为,像“学生支持巴勒斯坦正义”这样的学生组织正是利用这样的时机宣传自己的叙事版本,例如让大多数人相信以色列是殖民国家,是恐怖主义国家。“让我沮丧的是,那些不了解巴以历史的参与者会觉得他们可以轻而易举地告诉我,什么是犹太复国主义。然而我,一个犹太人,却无法讲述我们自己民族的历史和伤痛。”

而Ray在营地里的坚持,也根植于她的犹太教信仰。第二次见她时,她已经在营地住了12天。她邀请我进入帐篷,给我介绍装饰在帐篷外围的挂布。挂布上是她将家庭祷告词作为艺术元素的作品。

她和穆斯林同学前不久一起在营地庆祝了逾越节。“我们中的很多人从小就被教育,以色列是我们与大屠杀再次发生之间的唯一保障。”

但正因为祖辈受过迫害,她不想再看到对其他民族的迫害再次发生。Ray的两肩分别纹有父母的希伯来语名字。她的爷爷从奥斯维辛集中营逃亡,来到纽约,她的爸爸在纽约长岛出生。她说,她的家人时常活在世代创伤的恐惧里。

“但是,我本人在一个反犹太复国主义的家庭环境中长大,”她说,“以色列对巴勒斯坦人所做的事情是不可原谅的,那一段历史却被我们刻意忽略。”

她始终相信,以后在中东,犹太人和其他民族的人可以和平生活在一起,但这个地点不是以色列。“我去过以色列,那里很美。只是它建国的基础并不符合犹太教的根基。”

◆4月29日,Ray已在营地住了12天。

◆4月29日,Ray已在营地住了12天。我所采访的犹太学生里,也有处在中间地带的人,他们既不支持加沙团结营地的抗议,但也认为把和平抗议定性为反犹是夸大其辞。

就读大四的Jeremy是全国性学生组织J street U哥大分部的学生代表。这个组织支持以色列作为犹太人家园的存在,但认为巴以的未来取决于通过谈判解决冲突,并批判以色列长期的占领。该组织在其使命宣言中提到,“以色列无休止的定居点扩张、缓慢吞并与强制占领违反了国际法,践踏了巴勒斯坦人的权利,并将以色列进一步推向永久冲突、非自由和不公正的道路。”

Jeremy直言,他仍然相信犹太人有权利进行民族自决,但他对内塔尼亚胡政府的政策持批判态度。他不赞同学校以维护安全、反对反犹主义为由而武力拆除一个非暴力的和平抗议营地。“反犹主义当然存在,但它被过度夸大,忽略了那些在谈论加沙本身的抗议者。”他说。

警察清场:关于校园安全的迷思

4月30日晚9点,我站在学校阿姆斯特丹大门对面的街口,目睹纽约市警察将几十位学生从校内带走。

有的学生高喊解放巴勒斯坦的口号,有的沉默不语,有的看上去仍在挣扎反抗。整条街道此时被围栏封锁。站在围栏外的人群冲着警察大喊,“抓捕学生是无耻的”。早些时候,离校门不远处的一群抗议者同样被抓捕。对我们这些日夜追踪事件发展动向的学生记者来说,这一刻还是来了。

前一晚在普利策大楼,忽然瞥见窗外一群学生走出营地,那时临近午夜。我们抓起相机就往外冲,不到十分钟,学生们开始再度进行行走抗议。当时有几个人往校园另一块草坪上搬帐篷。我跟着他们,拍照记录,不一会儿,群聊中蹦出“去汉密尔顿”几个字。

我冲向汉密尔顿大楼,那时抗议者已经用几张桌椅把大楼的门死死挡住,一小片窗户被敲碎了,一群抗议者进入大楼。几百名学生在大楼前手挽着手,形成人墙。我们在人群中穿梭,试图找到最合适的位置记录一切。

当三位蒙面抗议者从大楼的外窗甩下一张写有“Hind’s Hall”的油布时,人群爆发出欢呼声。Hind是在一名被以军杀害的6岁巴勒斯坦儿童。

◆4月30日凌晨,学生们在汉密尔顿大楼前抗议。

◆4月30日凌晨,学生们在汉密尔顿大楼前抗议。 ◆4月30日,抗议者从大楼的外窗甩下一张写有“Hind’s Hall”的油布。

◆4月30日,抗议者从大楼的外窗甩下一张写有“Hind’s Hall”的油布。当天的抗议持续到凌晨4点左右。到了9点34分,校方发邮件称,一群人占领了学校大楼,紧接着宣布封锁校园。那天,我走在校园里,十几个学生睡在汉密尔顿大楼前“坚守”岗位,几名女生睡在通往汉密尔顿大楼的过道口,营地中有两名穆斯林男生在跪拜祷告。校园从没有这样的安静、空荡过。

当晚,我看着警察将这些学生带出大楼。一辆特种卡车带着自动升降的梯子开了进来,特种警察全副武装进入大楼。没人知道大楼里发生了什么。事后,纽约警察局发布了大楼内部的逮捕视频,并发表声明称,一名警察在汉密尔顿大楼里错开了一枪,但没有人员伤亡。

◆4月30日夜里,警察进入学校逮捕抗议学生。拍摄:王智翔

◆4月30日夜里,警察进入学校逮捕抗议学生。拍摄:王智翔 ◆4月30日夜里,警察站在正被拆毁的营地前。拍摄:王智翔

◆4月30日夜里,警察站在正被拆毁的营地前。拍摄:王智翔第二天,美国大学教授协会哥大分会谴责学校领导层要求警方介入的行为,他们称这是在没有咨询大学教职参议院的情况下作出的,决定过程违反了相应程序。

5月1日上午11点,沙菲克发邮件说:“这些学生在为重要事业而战,即巴勒斯坦人的权利和反对加沙的人道主义悲剧。”但她说,占领大楼将安全风险提高到了无法容忍的水平。她还感谢了纽约警察令人难以置信的专业精神。

CUAD发声明谴责说: 我们必须问自己,安全是为了谁?“我们只能推断,沙菲克所说的唯一安全是不惜一切代价保护大学董事会的帝国主义利益和利润。”

走进校园,警察随处可见。他们全副武装的存在使人产生一种超现实的错觉。仿佛校园成为一种军事化管理现场。

◆4月30日晚9点,学校大门外被警察围住。

◆4月30日晚9点,学校大门外被警察围住。据官方通报,44名占领汉密尔顿大楼的学生中,有14名是外来人员。犹太学生Mellisa认为,警察进入学校是这些“挺巴”抗议组织在升级运动中加入暴力行为的结果。她直言,最不幸的是那些不属于特权阶层也无力应对逮捕后果的学生。“他们和那些参与者没有任何关联,却也付出了很重的代价。”她说,当事件升级的时候,她并不惊讶。因为她认为,这场运动的核心不是和平,而是要公开表明除掉以色列这个国家。她不觉得这是声援加沙的有效做法。

另一位不愿透露姓名的“挺巴”抗议学生说,那一晚,他不仅看清了学校行政层为了维护自身利益而不惜调用武力背后所代表的“资本家的伪善”,也有一些些体会到了加沙平民的日常处境,即使两种情况无法相比。

当被问到外界对于“暴力学生占领大楼”的评价,他说:“就像所有的反抗运动一样,这本身是一种对已有秩序的挑战。”这位学生说,他觉得这场运动的核心不是恨,而是爱。

经历了整个事件,我意识到人之有限——没有完美的一方,也没有绝对的正确。但当人们用政治符号定义具体的个人,不同立场成了彼此攻击的武器。无论是哪一方的学生,都提到自己被边缘化,被个体恶意攻击,或是被社会贴上标签的经历。当具体的人被放进一套固化的意识形态框架,人性也就被判了“徒刑”。相应的,对话的大门也已关闭。所幸的是,仍有很多人愿意理性讨论甚至辩论这场运动所带来的反思与意义,而这些关注与回顾,也是留给历史的重要一笔。